|

|||||||

| Преимущества и недостатки СССР Что вам нравилось и не нравилось в СССР? |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Преимущества и недостатки СССР Что вам нравилось и не нравилось в СССР? |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#231 | |||

|

Местный

Регистрация: 12.04.2009

Адрес: На севере дальнем .

Сообщений: 6,466

Репутация: -278

|

Ба , какие люди ! Я ужо соскучился по Вам !

Цитата:

Шоб время зря не терять пришлось на другие форумы заглянуть . Там , сами понимаете , "красная" публика не Вашего уровня интеллекта ... Вообщем , закатал там ваших в асфальт .  Цитата:

Цитата:

__________________

Гражданское общество , социал-демократия , Советы без коммунистов ! |

|||

|

|

|

|

#232 |

|

Местный

Регистрация: 12.04.2009

Адрес: На севере дальнем .

Сообщений: 6,466

Репутация: -278

|

Назовите крупнейшие по активам национальные банки мира во время Первой Мировой .

__________________

Гражданское общество , социал-демократия , Советы без коммунистов ! Последний раз редактировалось Petrovich; 17.06.2011 в 03:42. |

|

|

|

|

#233 |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

|

|

|

|

|

#234 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

Одним из главных мотивов в антисоветской идеологической кампании в годы перестройки была мысль о якобы благодатном развитии России в конце XIX — начале ХХ века, прерванном революцией. «Россия, которую мы потеряли». Мысль эта глубоко ложная. Наши «демократы» и «патриоты-антисоветчики» обосновывают ее с помощью грубых подтасовок. На них им давно указывали, так что повторение старых доводов является сознательным обманом. Говорят, например, о быстром росте промышленности. Да, в России развивалась та самая «дополняющая Запад» промышленность, почти целиком принадлежащая иностранному капиталу, за которую сегодня ратует Чубайс. Вот каково было положение к 1910 г. В металлургии банки владели 88% акций, 67% из этой доли принадлежало парижскому консорциуму из трех банков, а на все банки с участием (только участием!) русского капитала приходилось 18% акций. В паровозостроении 100% акций находилось в собственности двух банковских групп — парижской и немецкой. В судостроении 96% капитала принадлежало банкам, в том числе 77% — парижским. В нефтяной промышленности 80% капитала было в собственности у групп «Ойл», «Шелл» и «Нобель». В руках этих корпораций было 60% всей добычи нефти в России и 3/4 ее торговли. В дальнейшем захват российской промышленности и торговли иностранным капиталом не ослабевал, а усиливался. В 1912 г. у иностранцев было 70% добычи угля в Донбассе, 90% добычи всей платины, 90% акций электрических и электротехнических предприятий, все трамвайные компании и т.д. При сумме государственных доходов России в 1906 г. 2,03 млрд. руб. государственный долг составил 7,68 млрд., причем на 3/4 это был внешний долг. Дефицит госбюджета в России составлял почти 1/4 доходов и покрывался займами. Финансовое положение государства было крайне неустойчивым. В марте 1906 г. Председатель Совета министров С.Ю.Витте писал министру иностранных дел В.Н.Ламздорфу: «Мы находимся на волоске от денежного (а следовательно, и общего) кризиса. Перебиваемся с недели на неделю, но всему есть предел». В апреле 1906 г. правительству удалось получить у западных банкиров заем в 843 млн. руб. (за вычетом процентов было получено 677 млн. чистыми). Как писал Витте, «заем этот дал императорскому правительству возможность пережить все перипетии 1906-1910 годов, дав правительству запас денег, которые вместе с войском, возвращенным из Забайкалья, восстановили порядок и самоуверенность в действиях власти». Западные банкиры спасли тогда царизм от финансового краха. Но уже в начале сентября 1906 г. министр финансов В.Н.Коковцов жаловался П.А.Столыпину на нехватку 155 млн. руб. Европейские банки при таком положении продолжили экспансию в Россию, полностью ставя под контроль ее экономику. Вот выдержка из письма синдика фондовых маклеров Парижа В.Вернейля В.Н.Коковцову от 13.12.1906: «Я предполагаю образовать здесь, с помощью друзей, разделяющих мой образ мыслей, мощную финансовую группу, которая была бы готова изучить существующие уже в России коммерческие и промышленные предприятия, способные, с помощью французских капиталов, к широкому развитию... Само собой разумеется, речь идет только о предприятиях вполне солидных, на полном ходу и предоставляемых французской публике по ценам, которые позволяли бы широко вознаграждать капиталы, которые ими заинтересуются». Из ответа В.Н.Коковцова от 21.12.1906: «Я принимаю вашу мысль вполне и обещаю вам самую широкую поддержку, как и поддержку правительства... Я разделяю также вашу мысль присоединить к французским капиталам главнейшие русские банки». К началу мировой войны уже стало почти очевидно, что такой уровень присутствия иностранного капитала уже лишает Россию и политической независимости. Вот документ, который нам сегодня очень близок и понятен. Это выдержка из рапорта прокурора Харьковской судебной палаты на имя министра юстиции от 10 мая 1914 г., № 3942: «В дополнение к рапорту от 25 апреля с.г. за № 3470 имею честь донести вашему высокопревосходительству, что в настоящее время продолжается осмотр документов, отобранных в правлении и харьковском отделении общества «Продуголь», причем выясняется, между прочим, что это общество, являясь распорядительным органом синдиката каменноугольных предприятий Донецкого бассейна, находится в полном подчинении особой заграничной организации названных предприятий — парижскому комитету». Далее в письме прокурора приводятся выдержки из документов, которые показывают, что парижский комитет диктует предприятиям объемы производства угля и цены, по которым уголь продается на российском рынке. К началу войны в России был искусственно организован «угольный голод» и повышены цены на уголь. А вот справка из книги М.Галицкого «Иностранные капиталы в русской промышленности перед войной» (М., 1922): «Добыча угля в 1912 г. на рудниках 36 акционерных обществ Донбасса составляла 806,78 млн. пудов. 25 АО имели почти исключительно иностранный капитал, они добывали 95,4% угля от добычи АО. Правления 19 АО из этих 25 находились в Бельгии и Франции. В руках иностранных обществ было свыше 70% общей добычи угля в Донбассе... Около 90% добычи платины в России находится в руках иностранных компаний... Помимо концентрации свыше 3/4 торговли нефтью в России, иностранные финансовые синдикаты располагали в 1914 г. собственной добычей нефти в размере около 60% общеимперской добычи» и т.д. по всем отраслям. С этим положением царское правительство справиться не смогло. Но в таком же состоянии были дела и при Временном правительстве — восстановление экономического и политического суверенитета России было невозможно без того, чтобы затронуть интересы иностранного капитала, который вступил в союз с отечественным криминальным капиталом. А пойти на это либералы, понятное дело, не могли. Вот выдержка из доклада министра юстиции Временного правительства В.Н.Переверзева на III съезде военно-промышленных комитетов в мае 1917 г.: «Спекуляция и самое беззастенчивое хищничество в области купли-продажи заготовленного для обороны страны металла приняли у нас такие широкие размеры, проникли настолько глубоко в толщу нашей металлургической промышленности и родственных ей организаций, что борьба с этим злом, которое сделалось уже бытовым явлением, будет не под силу одному обновленному комитету металлоснабжения. Хищники действовали смело и почти совершенно открыто. В металлургических районах спекуляция создала свои собственные прекрасно организованные комитеты металлоснабжения и местных своих агентов на заводах, в канцеляриях районных уполномоченных и во всех тех учреждениях, где вообще нужно было совершать те или иные формальности для незаконного получения с завода металла. Новый строй здесь еще ничего не изменил,.. организованные хищники так же легко и свободно обделывают свои миллионные дела, как и при прежней монархии... При желании можно было бы привести целый ряд очень ярких иллюстраций, показывающих, с каким откровенным цинизмом все эти мародеры тыла, уверенные в полнейшей безнаказанности, спекулируют с металлом, предназначенным для обороны страны». Таким образом, в динамично развивающемся «современном» секторе хозяйства, — промышленности — о котором обычно только и говорят антисоветские идеологи, в России при активном участии западного капитала формировалась специфическая экономика периферийного капитализма. Но известно, что когда западный капитализм вторгается в иную культуру и превращает ее в свою периферию, происходит резкий разрыв между хозяйственной и социальной структурой общества — и ни о каком здоровом национальном развитии при этом не может быть и речи. В.В.Крылов пишет: «В экономической сфере традиционные уклады развивающихся стран исчезают так же, как это было и в Европе XIX века, но в сфере социальной происходит нечто иное. Разоряемые трудящиеся не вбираются во всей своей массе в современные сектора, но продолжают существовать рядом с ними теперь уже в виде все возрастающего сектора бедности, незанятости, пауперизма, социального распада. И это нечто более грозное, нежели обычная резервная армия безработных в бывших метрополиях. В перспективе капиталистический путь развития должен привести развивающиеся страны не к такому состоянию, когда капиталистические порядки, вытеснив прочие уклады, покроют собою все общество в целом, как это случилось в прошлом в нынешних эпицентрах капитала, но к такому, когда могучий по доле в национальной экономике, но незначительный по охвату населения капиталистический уклад окажется окруженным морем пауперизма, незанятости, бедности. Такого взаимодействия капиталистического уклада с докапиталистическими и таких его результатов европейская история в прошлом не знала. Это специфический продукт капиталоемкого, позднего, перезрелого капитализма» [11, с. 144]. Именно такой капитализм развивался в России. Иногда спрашивают, что же гнало в Россию западных "инвесторов", при ее холодном климате и огромным расстояниям, вызывающим большие транспортные издержки? Ведь прибавочного продукта здесь много получить было нельзя. Ответ прост – именно наличие огромной "буферной емкости", из которой можно было добывать средства для содержания анклавов промышленности, как из природы, практически бесплатно. Эта "емкость" – крестьяне, составлявшие 85% населения России. Они производили большое количество вполне ликвидного продукта – зерна – не только сами не получая при этом никакого прибавочного продукта, но даже отдавая существенную часть продукта необходимого. Выколачивать из них этот продукт взялось государство с его податями и денежными налогами и арендаторы-помещики. Из этих средств они обеспечивали достаточно высокий уровень прибыли для западных акционеров. Примерно половина хлеба, произведенного крестьянами, шла на экспорт, превращаясь в твердую валюту, как сегодня нефть и газ (при этом сами крестьяне получали от экспорта в среднем около 10 руб. в год на двор). При этом хлеботорговлей из России опять-таки занимались в основном банки с западным капиталом (точнее, доля иностранного банкового капитала в экспорте хлеба составляла 35-40%). Что промышленные анклавы "питались" за счет крестьянства, видно из таких данных. Средняя зарплата рабочего в Петрограде в 1916 г, составляла 809 руб. (у металлистов 1262 руб., у текстильщиков 613 руб.). Средняя зарплата народного учителя к началу 1917 г. была 46 руб. в месяц, причем 65,6% учителей получали 40-42 руб. в месяц (эти точные данные были получены в ходе обследования всех начальных школ Смоленской губернии в декабре 1916 — январе 1917 г.). Все пропитание крестьянина в начале ХХ века обходилось, при переводе в рыночные цены, в 20-25 руб. в год на члена семьи (у самых богатых, "пятилошадных" – в 28 руб.). Вкладывая деньги в развитие в России промышленного капитализма, иностранный капитал одновременно создавал рынок для продукции своих отечественных заводов. Потолок для этого развития был относительно невысок, но капитал стремился использовать весь потенциал. Вот какова была динамика производства и импорта машин в России (по статистике Министерства финансов[1]): В общем, и производство, и импорт машин были относительно невелики (для сравнения можно сказать, что чистый доход железных дорог, акции которых в основном принадлежали иностранному капиталу, составил в 1912 г. 452 млн. руб.). Сильнее всего он ударил по крестьянству, что и стало причиной революции. Промышленность, которая находилась под контролем западного капитала, не стала двигателем всего народного хозяйства, не вступила в кооперативное взаимодействие с крестьянством. Прежде всего, она не дала селу средства, которые позволили бы интенсифицировать хозяйство и повысить его продуктивность (машины и минеральные удобрения). С другой стороны, она не предоставила крестьянству рабочих мест, чтобы разрешить проблему аграрного перенаселения, которое все сильнее определяло положение в европейской части России. В результате русские крестьяне не могли перейти от трехпольной системы к более интенсивной и продуктивной травопольной — у них для этого было слишком мало скота, чтобы удобрять поля. Более того, это положение в конце XIX века стало быстро ухудшаться, так как из-за роста населения приходилось распахивать пастбища. Оптимальным для трехполья считается соотношение пастбища и пашни 1:2, а в центральной России оно уже в середине XIX века снизилось до 1:5 или менее того. За полвека количество крупного рогатого скота на душу населения и единицу площади сократилось в 2,5-3 раза и опустилось до уровня в 3-4 раза ниже, чем в странах Западной Европы. Полноценная травопольная система требует около 10 т навоза или 6 голов крупного рогатого скота на 1 га пашни. А в России на десятину пара было 1,2-1,3 головы скота. Нормально для его прокорма надо было иметь 1 десятину луга на голову, а в России с десятины луга кормили 2-3 головы. При отсутствии минеральных удобрений это не позволяло повысить урожайность, что заставляло еще больше распахивать пастбища. Замкнулся порочный круг. За 1870-1900 гг. площадь сельскохозяйственных угодий в Европейской России выросла на 20,5%, площадь пашни на 40,5%, сельское население на 56,9%, а количество скота — всего на 9,5%. Таким образом, на душу населения стало существенно меньше пашни и намного меньше скота. Прокормиться людям было все труднее. В 1877 г. менее 8 десятин на двор имели 28,6% крестьянских хозяйств, а в 1905 г. — уже 50%. Количество лошадей на один крестьянский двор сократилось с 1,75 в 1882 г. до 1,5 в 1900-1905 гг. Это — значительное сокращение тягловой силы, что еще больше ухудшало положение. На Западе промышленность развивалась таким образом, что город вбирал из села рабочую силу и численность сельского населения сокращалась. Село не беднело, а богатело. В 1897 г. при численности населения России 128 млн. человек лишь 12,8% жили в городах. В Германии в 1895 г. сельское население составляло 35,7%, а в 1907 г. 28,7%. А главное, уменьшалась и его абсолютная численность вследствие оттока его в промышленность. В Англии и Франции абсолютное сокращение сельского населения началось еще раньше (в 1851 и 1876 гг.). В России же абсолютная численность сельского населения быстро возрастала. Таким образом, в странах Западной Европы длительных периодов аграрного перенаселения вообще не было, при этом сокращение сельского населения сопровождалось ростом производства в расчете на одного занятого вследствие перехода к интенсивной травопольной системе[2]. Кроме того, избыточное сельское население перемещалось в колонии (например, в XIX веке французским колонистам была бесплатно передана половина исключительно плодородной и издавна культивируемой земли Алжира, Туниса и Марокко). Значительная часть сельского населения Запада переместилась в США, Канаду, Латинскую Америку. Известный африканский историк и экономист Самиp Амин пишет: «Демогpафический взpыв в Евpопе, вызванный, как и в нынешнем Тpетьем Миpе, возникновением капитализма, был компенсиpован эмигpацией, котоpая населила обе Амеpики и дpугие части миpа. Без этой массовой завоевательной эмигpации (население потомков евpопейцев вдвое пpевышает сегодня население pегионов, откуда пpоисходила ми*гpация) Евpопа была бы вынуждена осуществлять свою агpаpную и пpомышленную pеволюцию в условиях такого же демогpафического давления, котоpое испытывает сегодня Тpетий Миp. И заводимый на каждом шагу гимн спасительному действию pынка обpывается на этой ноте: пpинять, что вследствие интегpации миpа человеческие существа — так же, как товаpы и капиталы — всюду чувствовали бы себя как дома, пpосто невозможно. Самые фанатичные стоpонники pынка находят в этом пункте аpгументы в пользу пpотекционизма, котоpый в остальном отвеpгают в пpинципе» [10, с. 108]. Таким образом, в зонах Запада "вне Европы" и речи не могло быть об аграрном перенаселении иммигрантами. В США размер обрабатываемой площади земли в расчете на одного занятого был в 5 раз больше, чем в России. При примерно одинаковом уровне урожайности это означало получение в 5 раз больше продукции на одного занятого. В России же быстро росло именно сельское население: 71,7 млн. в 1885 г., 81,4 в 1897 г. и 103,2 млн. в 1914 г. Свыше половины прироста сельского населения не поглощалось промышленностью и оставалось в деревне. В начале ХХ века увеличение численности рабочей силы в промышленности стало почти полностью обеспечиваться за счет естественного прироста самого городского населения. В 1900-1908 гг. общая численность рабочих возрастала ежегодно на 1,7%, что равно естественному приросту населения. Ни о каком бурном росте не было и речи, промышленный город стал анклавом капитализма, окруженным морем беднеющего крестьянства. В 1913 г. в Киеве прошел I Всероссийский сельскохозяйственный съезд, в решении которого было сказано: "Группы мельчайших хозяйств включают в себя главную по численности часть сельскохозяйственного населения... Создание устойчивости в материальном положении этих групп составляет вопрос первейшей государственной важности, развитие же обрабатывающей промышленности не дает надежды на безболезненное поглощение обезземеливающегося населения". При этом сужался внутренний рынок для промышленной продукции, так что ход индустриализации был очень неустойчивым. Нынешние антисоветские идеологи ничего не пишут, например, о том, что и производство чугуна в России, и его потребление на душу населения в начале ХХ века сокращалось. А во Франции за 1900-1909 гг. его производство выросло на 40%, в Германии на 67%, в США на 87%. С.В.Онищук, который в большой работе приводит обзор этих показателей, опирается на данные, сведенные в известном фундаментальном труде А.Финн-Енотаевского "Современное хозяйство России" (СПб., 1911), а также в ряде подробных региональных исследованиях по ряду областей Центральной России. Он пишет: «В России возникает невиданное в странах индустриального мира явление — секторный разрыв между промышленностью и сельским хозяйством. Данный феномен выражается в долговременном прекращении перекачки рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность вследствие снижения производства в расчете на одного занятого в земледелии... Возникновение секторного разрыва между промышленностью и сельским хозяйством явилось решающим фактором, обусловившим буржуазно-крестьянскую революцию 1905-1907 гг.»[3]. Это было одной из важных причин того, что потерпела неудачу реформа Столыпина — не было ресурсов, чтобы материально поддержать крестьян, выделявшихся на хутора или переселявшихся в Сибирь. С.В.Онищук пишет: «Эффект столыпинской кампании был ничтожным. Падение всех показателей на душу населения в сельском хозяйстве продолжалось, обостряя секторный разрыв. Количество лошадей в расчете на 100 жителей Европейской России сократилось с 23 в 1905 до 18 в 1910 г., количество крупного рогатого скота — соответственно с 36 до 26 голов на 100 человек... Средняя урожайность зерновых упала с 37,9 пуда с десятины в 1901-1905 гг. до 35,2 пуда в 1906-1910 гг. Производство зерна на душу населения сократилось с 25 пудов в 1900-1904 гг. до 22 пудов в 1905-1909 гг. Катастрофические масштабы приобрел процесс абсолютного обнищания крестьянства перенаселенного центра страны. Избыточное рабочее население деревни увеличилось (без учета вытеснения труда машинами) с 23 млн. в 1900 г. до 32 млн. человек в 1913 г. В 1911 г. разразился голод, охвативший до 30 млн. крестьян». Именно наличие этого порочного круга, а не просто тяжелые материальные условия жизни, создавало ощущение безысходности, что стало в России причиной такой специфической социальной болезни как алкоголизм. В начале ХХ века русскими врачами и социологами было проведено несколько больших исследований алкоголизма в России. Их результаты приведены в статье социолога Ф.Э.Шереги[4]. Тогда пресса говорила о «вырождении русского народа» по причине «массовых недородов, алкоголизма, сифилиса». Согласно официальной статистике, из 227158 призывников 1902-1904 гг. по причине «наследственного алкоголизма» было выбраковано 19,5%. Отягощенная в результате алкоголизма наследственность была причиной широкого распространения среди призывников таких заболеваний: золотушное худосочие — 15,5%, идиотизм и сумасшествие — 9,3%, глухота и глухонемота — 10,6%, «грудь узкая и рахитичная» — 19,2%, хроническое воспаление легких — 17,2%, хронический катар — 23,2%[5]. В 1909 г. в Московской губернии до 20 лет доживали менее трети родившихся! В Петербурге в 1911 г. было 35,1 смертных случаев на почве алкогольного отравления (в расчете на 100 тыс. жителей). В 1923 г. таких случаев было только 1,7. Именно в начале ХХ века была заложена тяжелая традиция семейного пьянства, которая обладала большой инерцией и которую с огромным трудом изживали в 20-30-е годы. В 1907 г. 43,7% учащихся школ в России регулярно потребляли спиртные напитки. Из пьющих мальчиков 68,3% распивали спиртное с родителями (отцом, матерью или обоими родителями), а в детской компании и в одиночку с родителями распивали только 8,1%[6]. С 1900 по 1910 г., как показали повторные обследования, доля числа школьников, которые потребляли спиртное, сильно увеличилась. В Петрограде доля школьников, которые употребляли водку и коньяк, за это время возросла с 22,7% до 41,5%. В вышедшей в 1909 г. книге «Алкоголизм и борьба с ним» ее редактор М.Н.Нижегородцев писал: «Первая коренная группа причин алкоголизма масс заключается в условиях экономических (отрицательные стороны капиталистического строя и аграрных условий), санитарно-гигиенических (пища, жилище и пр.), правовых и нравственных в более тесном смысле слова (недовольство своим личным, гражданским и политическим положением)»[7]. Порочный круг «секторного разрыва» между промышленностью и сельским хозяйством смог быть разомкнут, а секторный разрыв преодолен только при советском строе в результате единого процесса коллективизации-индустриализации. Как ни труден был этот процесс, он воссоединил промышленность и сельское хозяйство в единое народное хозяйство СССР, ликвидировал угрозу голода, поднял сельский труд на совершенно новый технологический уровень и предоставил уходящим из деревни молодым людям рабочее место в современном производстве. И это — исторический факт. Такой же, как и то, что в нынешней «рыночной» России вновь возникла угроза этого секторного разрыва, и любимое детище реформы, фермеры, имеют в среднем 3 трактора на 1000 га пашни вместо нормальных для этого уклада 120. [1] Обширные данные дореволюционной статистики сведены в книге "Экономическое развитие России" (вып. 2). М.-Л. 1928. [2] В Японии численность населения, живущего сельским хозяйством, оставалась постоянной с 1872 по 1940 г., весь его прирост вбирался промышленностью. Кроме того, в Японии, как и в развивающихся странах с теплым климатом, секторного разрыва не произошло по той причине, что здесь имелась возможность применения трудоинтенсивных технологий с получением сначала двух, а потом и трех урожаев в год (биологический потенциал почв Индонезии, например, почти в 6 раз больше среднего по России; это значит, что без применения удобрений в Индонезии на единицу земли можно занять в шесть раз больше людей с получением того же количества продукции). [3]С.В.Онищук. Исторические типы общественного воспроизводства (политэкономия мирового исторического процесса). - Восток. 1995, 1, 2, 4. [4] Ф.Э.Шерега. Причины и социальные последствия пьянства - «Социологические исследования», 1986, № 2. [5] Такое тяжелое воздействие алкоголизма было связано с плохим, несбалансированным питанием, а также с употреблением спиртных напитков низкого качества. Вообще же в 1900 г. Россия занимала в Европе 11-е место по потреблению алкоголя. Вот данные (в пересчете на 50%-ную водку): Норвегия - 35,0 л., Дания - 15,8, Австро-Венгрия - 11, Бельгия - 9,6, Франция - 9,2, Германия - 8,8, Швеция и Голландия - 8,1, Швейцария - 6,1, Великобритания - 5, 08, Россия - 4,88 (США - 4,81). [6] В 1926 г. обследование 22617 деревенских детей показало, что в возрасте семи-восьми лет потребляли спиртное 61,2% мальчиков и 40,9% девочек. [7] Второй группой причин он считал «питейные привычки и обычаи», а третьей - организацию потребления. «Вне всякого сомнения, - писал он - потребление спиртных напитков находится в известной зависимости от числа питейных заведений, от личного интереса хозяев этих заведений, от способа продажи алкоголя (продажа в более мелкой и крупной посуде), от времени, в которое функционируют места продажи алкоголя и т.д.». Когда вынимаешь цифры из исторического контекста Петрових то обманываешь ты только себя. Тебе ведь тоже здесь жить. И что, так будешь себе повторять "Я не обо***лся"? Хватит уже.

|

|

|

|

|

|

#235 | |

|

Местный

Регистрация: 30.12.2010

Сообщений: 1,308

Репутация: 621

|

Цитата:

Сказал бородатый Карл Маркс:"Торвар-деньги-товар"! А они все:"Деньги-деньги! Деньги - деньги"! Как будто слов других не знают! Может быть они других слов за свою жизнь и не выучили, но весь "просвещенный мир" - в кризисе! Поэтому банки - они для хранения варенья больше подходят. А банк должен быть один - Государственный! |

|

|

|

|

|

#236 | |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

Цитата:

Какой крутой перец! И где же вы заработали эти 6-8 тыс баксов? Уж не на собственных ли золотых приисках? |

|

|

|

|

|

#237 | |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

Цитата:

Так что пусть своим виртуозным художественным свистом занимается в другом месте! |

|

|

|

|

|

#238 |

|

Заблокирован

Регистрация: 30.01.2012

Сообщений: 268

Репутация: -108

|

|

|

|

|

|

#239 |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

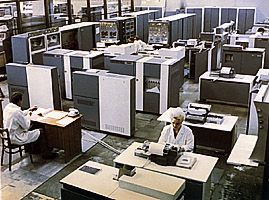

Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. А теперь, перечислите по годам компьютеры Российского изобретения (старые советские разработки в счёт не идут)