|

|||||||

| Планируем новый российский социализм Программные документы КПРФ о будущем социализме |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Планируем новый российский социализм Программные документы КПРФ о будущем социализме |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#991 | ||||

|

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Сообщений: 465

Репутация: 84

|

Цитата:

Но 23 часа это уже не труд (даже абстрактно), это среднее время изготовления одного изделия. И это не "средний труд", ибо три человека вместе не могут трудиться, они могут выполнять только работу. Труд - атрибут одной личности. Надеюсь, Вы понимаете, о чем речь. Позволю себе привести логическое доказательство. Необходимым элементом труда является экономическая оценка своих действий. У всех трех человек она будет разная. Поэтому их совместная деятельность не будет иметь одну общую оценку, следовательно, не будет ни абстрактным, ни конкретным трудом. Возможно, абстрактный труд (у классиков - "труд вообще") - нечто другое. Может поясните (простыми словами)? Цитата:

Люди (множество индивидов) не могут сообща "познавать объективные законы". Познает их всегда отдельная личность, а не общество в целом. А лишь затем, эти знания приобретают "общественный характер" в виде партийной идеологии, законов, традиций. Но все эти умственные конструкции носят ЧАСТНЫЙ характер. Т.е. не являются "общественной познанной необходимостью"! Общества, как активного, "мыслящего" начала в природе не существует. Реально, есть множество людей, в голове которых - общество, или государство, в виде общественного сознания, которое "сдерживает" эго - борьбу каждого индивида за сохранение, выживание, воспроизводство. Все это вместе и обеспечивает баланс развития личности, ее сознания. С отклонениями в обе стороны (самопожертвоание, преступность). Поэтому неверно написана и вторая часть фразы: "в интересах общества". У общества вообще нет никаких интересов. Они есть только у людей, для которых соблюдение интересов общества - средство, а не цель. Отсюда - "объективность" законов общественного развития. Законов, "заранее" описывающих "известный" результат взаимодействия объектов, в полной мере, не существует. Ибо результат еще не наступил! Отсюда - механизм взаимодействия личность-общество. Его основа - множество представлений (по числу индивидов), а не одно, о "познанной необходимости". Из этого множества, по факту наступления последствий, (а не по неким законам) окружающая среда (общество) "отбирает" лучших (по эффективности положительных последствий) индивидов (личностей), "продвигает" их вперед, оставляя на заднем плане тупых и недалеких представителей человеческого рода. Да, это социал-дарвинизм, но явление реально существует, как бы его не проклинали! Но это всего лишь ЧАСТЬ общественного сознания, которая компенсируется в голове индивида гуманизмом, альтруизмом и множеством понятий человеколюбия, которые так же реально существуют в жизни каждого человека, и общества, в целом. В заключение - остатки дисуссии "в одной корзине": Цитата:

Однако, лучше все-таки обсуждать тему! |

||||

|

|

|

|

|

#992 |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Николаев, я мог бы отвечать и приводить множество примеров откровенной слабости вашей логики, но как я уже говорил - не в коня овёс. Вы рассуждаете опираясь на зыбкую основу ваших воззрений сформированных не опытом, а стремлением засунуть всё в прокрустово ложе ваших фантазий. Ваши реплики как и у Владимира Александровича представляют из себя мысли шизофреника (я обращая ваше внимание что это совсем не значит что вы шизофреник, нет просто вы взяли на вооружение их манеру мыслить, теряя стройность и последовательность рассуждений). Я уже встречал такое. Мой отчим (врач) для подработки дежурил в психбольнице (ещё СССР) так там лежал умнейший человек с шизофренией - он писал моему бати по общей тетради в день свои мысли. С первого взгляда они даже имели смысл и только при внимательном прочтении становилось ясно что человек блуждает в своём разуме и давно оторвался от реальности

. .Писать вам по пол листа объяснений и тыкать вас в ваши заблуждения я не имею не времени не желания. Обратитесь к психотерапевту, возможно за деньги он вас будет выслушивать и править. |

|

|

|

|

|

#993 | ||||

|

Местный

Регистрация: 26.10.2011

Сообщений: 633

Репутация: 309

|

#891

Цитата:

Созданный в результате совместной деятельности предпринимателей и работников продукт Маркс назвал "прибавочной стоимостью" и объявил "пролетариям всех стран", что данный продукт является результатом исключительно их труда, совершенно незаконно присваиваемый "капиталистами". При этом зарплату Маркс посчитал неотъемлемой, органически присущей пролетариям, собственностью. На чем основаны данные выводы? Да разве марксистских убеждений не достаточно? На самом деле, произведенная продукция создается совместными усилиями всех товаропроизводителей - т.е. усилиями и предпринимателей и работников - и затем делится между ними согласно вкладу каждого. При этом работники получают, по договоренности, свою часть в виде, преимущественно, фиксированной зарплаты; предпринимателям же, в силу специфики их деятельности, достается остающаяся часть, называемая прибылью (а иногда - убытком). Вы скажете, что это слишком жирно для предпринимателя. А Вы представьте, что будет, если генералов принудить кормить вшей в окопах, вместе с солдатами? Да, это будет по-марксистски справедливо, не спорю. Но много ли пользы будет солдатам от этой "справедливости"? Заодно уж и представьте себе, что получится, если на фронте решения по всем оперативно-тактическим и стратегическим вопросам будут приниматься командованием совместно с Советом солдатского коллектива; и утверждаться Советом солдатских депутатов. И еще, если эти Советы будут, вдобавок, и выбирать себе командиров. Предприниматели это те же генералы, причем в рыночной экономике мирного времени не бывает. Для более продуктивной работы им желательны более комфортные условия, да и специфика их профессии требует постоянного наличия значительных свободных средств. А кормить "вшей" предпринимателям, а также и работникам, все равно приходится. Потому что Маркс определил предпринимателей в один лагерь с "прирожденными рантье", и натравил на них пролетариев. И вместо того, чтобы покончить с паразитирующими на них получателями ссудного процента, предприниматели были вынуждены, совместно с паразитами, отбиваться от рабочих, у которых Маркс разжег нешуточный аппетит на "прибавочную стоимость". "Паразиты", надо сказать, оказались очень ушлыми прохиндеями, и им удалось заманить на свою сторону и рабочих, позволив тем понемножку тоже "лакомиться" ссудным процентом. Марксизм с самого начала был фактором, объединяющим "пролетариев всех стран", но разобщающим народы внутри стран, и этим значительно ослабляющим пораженные этим недугом государства. Судьба СССР и России является очень веским тому доказательством, к великому сожалению, не замечаемым многими россиянами. Послереволюционный взлет России показал вовсе не плодотворность и продуктивность марксистской теории, а наличие в России колоссального конструктивно-энергетического потенциала, который до Октябрьской революции "киснул" под дворянским сословием, и был этой революцией высвобожден из-под гнета. Марксизм же, на самом деле, был фактором, затрудняющим активизацию этого потенциала, и только благодаря феноменальным способностям таких выдающихся государственных руководителей, как Ленин и Сталин, негативное влияние марксизма было достаточно успешно преодолено. В отсутствие же таких руководителей, именно марксизм, в значительной степени, обусловил как гибель СССР, так и предстоящую в близком будущем, и, по всей видимости, необратимую, гибель России. В настоящее время Пятая колонна продолжает, и весьма успешно, использовать марксизм для реализации своих планов. Пятая колонна для многих россиян также остается незамеченной. И эта незаметность в большой степени обусловлена тем, что поле зрения многих россиян зашорено марксизмом. #891 Цитата:

#891 Цитата:

К сожалению, в числе прочих причин, также и эти "резервы" привели к нынешнему катастрофическому положению: СССР потерпел "неожиданное" поражение, а Россия сейчас стоит на пороге, по всей видимости, необратимой гибели. Я думаю, это произойдет, если не в текущий путинский срок, так в следующий. Так что, представленные в цитате выводы, достаточно очевидные и без Улофа Пальме, сильно упрощены, идеализированы, - и лишены практического смысла. Кстати, когда при Андропове проводилась, на мой взгляд, совершенно несерьезная, кампания по укреплению трудовой дисциплины, качество отечественных товаров - я это заметил очень четко - резко возросло. Так что, резервы были, и вполне реальные. И лишь от одного человека, чеченца по национальности, еще в далекой своей молодости, я услышал высказывания о работе, содержащие в себе - как много позже я понял - глубокий смысл: что "главным для нас должна быть работа!", что "работа нас кормит!" В самом деле, ведь именно за счет общественного производства, или, в просторечии, за счет "работы", человечество более чем на 90% обеспечивает свой нынешний уровень материального благосостояния. "В реальной природе капиталист не выжил бы и дня"? С чего Вы взяли, что "в реальной природе" у рабочего будет больше шансов выжить, чем у "капиталиста"? Вы попробуйте мысленно представить, какое количество любой промышленной продукции сможет изготовить рабочий индивидуальным способом, (т.е. голыми руками, когда даже доступ на мусорные свалки для него будет закрыт), и какое количество такой же продукции он сможет купить на свою "среднюю" зарплату - за одинаковый промежуток времени, например, за 40 лет. Может быть, тогда Вы поймете, что "в реальной природе" шансы и "капиталиста", и рабочего уравняются еще больше, чем в условиях общественного производства. Более подробно я попытался осветить этот вопрос в теме "Общественное производство и деньги" - адрес ссылки: www.kprf.org/showthread-t_12548.html. Данный вопрос затронут также и здесь: www.kprf.org/showthread-t_12335.html ## 1-3. По адресу: *************/index.php?option=com_content&view=article&id=1460 помещена пародия на марксизм - по-моему, интересно написано. #910 Цитата:

Так что партхозноменклатурщики вовсе не такие уж извращенцы и мазохисты, какими комментатор DONK пытается их представить, а вполне нормальные негодяи и мерзавцы. PS: Мне думается, что было бы неплохо выделить отдельную рубрику специально для освещения и разбора возможных причин мутации номенклатуры - от состояния, описанного в цитате от DONK, к состоянию, описанному в моем комментарии к данной цитате. |

||||

|

|

|

|

|

#994 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

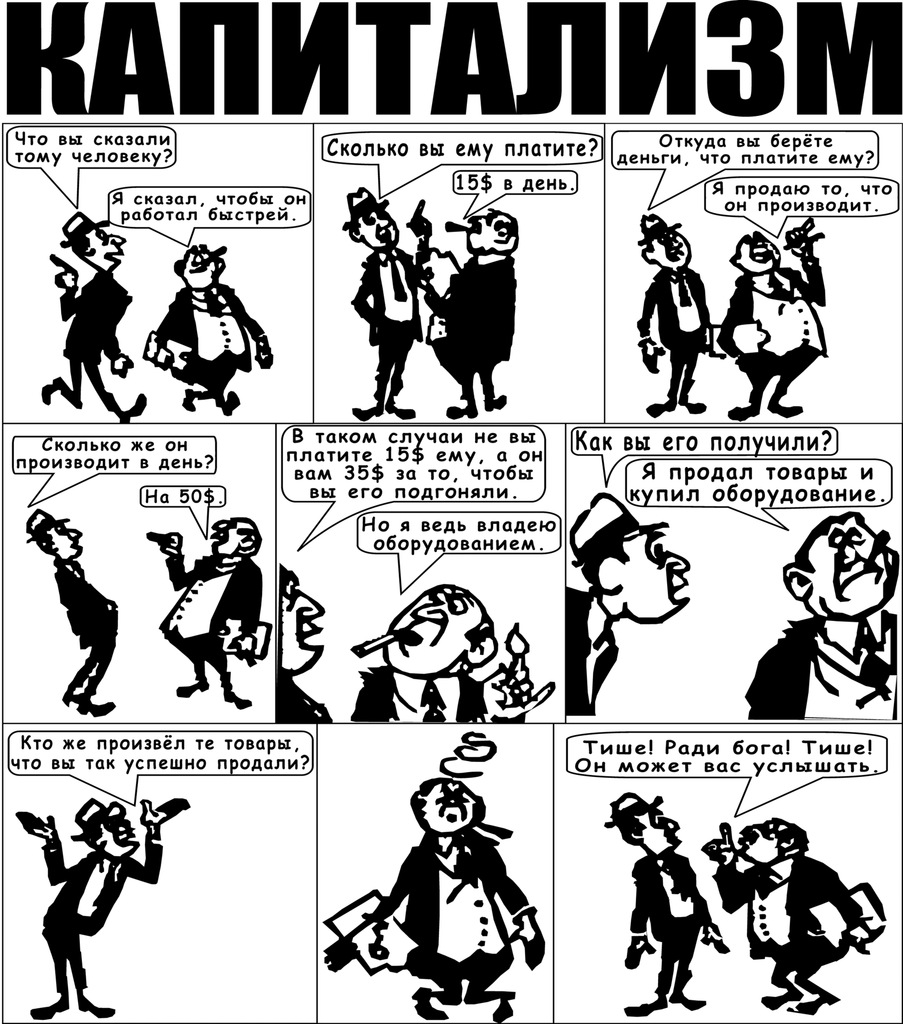

Вы так много написали чуши, причём в основном вы обвиняете меня либо в том чего я не говорил, либо в том что говорил, но совершенно в противоположном изложении. Вы бы хоть почитали то что раньше я здесь опубликовал. Ну а большей чуши чем КАПИТАЛИСТ является ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ Вы так много написали чуши, причём в основном вы обвиняете меня либо в том чего я не говорил, либо в том что говорил, но совершенно в противоположном изложении. Вы бы хоть почитали то что раньше я здесь опубликовал. Ну а большей чуши чем КАПИТАЛИСТ является ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ    уже даже дети не сказать не могут. уже даже дети не сказать не могут. Ознакомьтесь  : : Как видите ни о каком предпринимательстве речь не идёт  . .Продолжение следует |

|

|

|

|

|

|

#995 |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Предпринимательство в СССР Кара-Мурза

http://lib.rus.ec/b/93828/read#t29 Были ли крупные предприниматели в СССР? Сейчас любой ответит на этот вопрос однозначно: их не было. Это у них, мол, на Западе были всякие Форды и Ли Якокки и Биллы Гейтсы, а у нас-де государство давило всякую инициативу. Это перестроечная пропагандистская чепуха. Были в СССР крупные предприниматели. Только в другом виде. Массовое появление крупного инновационного предпринимательства в СССР приходится на 30-е годы. Тогда перед государством встала необходимость создавать большое количество крупных высокотехнологичных предприятий, в основном в области военной промышленности. Как они создавались? Они создавались на базе самодеятельных и полусамодеятельных групп, увлеченных, например, конструированием самолетов. Такие группы возникали либо на базе кружков, либо отпочковывались от уже существующих предприятий. Взаимоотношения таких групп с государством были очень просты и мало чем отличались от того, что было в капиталистическом мире: руководители групп выступали как предприниматели, а государство как инвестор, финансировавший интересующие его работы. Такая ситуация выглядит как монополия государства на инвестиции, но реально монополии не было: хоть государство-то и одно, но министерств, ведомств, прочих организаций и лиц, принимающих решения, было много, и они тоже между собой конкурировали. Как правило, крупные инвестиции были не сразу, а после того, как по госзаказу самодеятельные группы, преобразованные в предприятия, успешно выполняли малые проекты. Вспомним, как группе авиаконструктора А. С. Яковлева сначала выделили только часть кроватной мастерской и списанный станок, дав задание строить учебно-тренировочный самолет. И только после того, как Яковлев успешно выполнил задание, ему стали доверять серьезные проекты. Инициативных групп и предприятий было много, и конкуренция между ними была весьма жесткой. В каждой области будь то самолетостроение, танкостроение или разработка ракетной техники, было несколько конкурирующих между собой конструкторских бюро и заводов. Эти крупные высокотехнологичные предприятия в СССР и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе в народе окрестили фирмами и называли по именам создателей и руководителей. Фирма Хруничева, фирма Королева, фирма Сухого, фирма Антонова и др. Таких предприятий было много, мы назвали лишь наиболее известные. Из менее крупных и известных можно упомянуть, например, фирму Нудельмана (авиационные пушки), фирмы Туманского, Люльки, Мясищева (авиационные двигатели) и многие другие. Все эти предприятия отличались высочайшим технологическим и организационным уровнем и грамотной политикой мотивации труда персонала. Отличие состояло в том, что на Западе от всех предприятий требовалось максимизировать прибыль. В СССР высокотехнологичное производство было ориентировано не на прибыль, а на скорейшее достижение результата при минимизации расхода ресурсов в натуральном выражении (тонны сырья и материалов, человеко-часы рабочего времени и т.п.). Бухгалтерская отчетность этих предприятий интересовала высшие государственные органы в меньшей степени. Но не надо думать, что денег не считали. Еще как считали, например, после войны, в 1946 г., финансирование многих военных НИОКР было урезано в несколько раз, вследствие чего военные заводы и КБ стали зарабатывать деньги хоздоговорными работами вплоть до изготовления палубных надстроек на речных транспортных судах. Могут сказать, что в отличие от Запада в СССР все фирмы принадлежали государству. Это так, но и на Западе мало кто из топ-менеджеров владеет серьезным пакетом своих акций. Даже Билл Гейтс, который считается владельцем «Майкрософт», на деле владеет менее чем 15% акций фирмы, а остальные принадлежат другим акционерам и обращаются на фондовом рынке. И ведь это Билл Гейтс, а у большинства других топ-менеджеров пакет акций своей фирмы, если он и есть, не превышает 1-2%. Что же касается быта, то точно также, как и Форд вместе с Билли Гейтсом, в СССР деятели уровня Сухого, Туполева и Антонова не имели материальных проблем в принципе. Квартирами, машинами с персональными водителями, дачами, черной икрой, медицинским обслуживанием в 4-м управлении Минздрава и отдыхом в лучших санаториях СССР они были обеспечены без ограничений. Единственное отличие - их имен не было в рейтинге миллиардеров журнала «Форбс». Зато боевые машины, создаваемые ВПК СССР, были известны, назывались именами своих создателей и наводили ужас на всех деятелей, поименованных в этом самом рейтинге. Да, в СССР частные лица по своей инициативе не могли официально создать предприятие, а на Западе - это возможно. Но тут есть три возражения. Первое - неформальные группы создавать в СССР никто не запрещал. Все крупные высокотехнологичные предприятия в СССР выросли из таких групп, причем официальные документы о создании предприятия подписывали тогда, когда группа уже реально работала. Второе - регистрация юридического лица на Западе очень непроста и частному лицу непосильна, для этого нужно нанимать дорогостоящих юридических консультантов. И третье - регистрация регистрацией, но пробиться в лидеры на рынке на Западе ничуть не проще, чем обойти бюрократические препоны в СССР. Последних, кстати, и на Западе очень много. Попытайтесь, например, в США политкорректно объяснить, почему вы не хотите брать на должность технического специалиста педераста, негра и наркомана в одном флаконе. Были в СССР крупные предприниматели! Они создали крупнейшие высокотехнологичные предприятия и заслужили свое высокое положение в стране не лизанием задниц семье Ельцина и не близостью к нефтегазовой трубе, а умением работать, думать своей головой и организовывать коллектив на достижение поставленных задач. А советская власть давила не всякое предпринимательство, а только такое, которое наносило вред интересам страны: цеховиков, жуликов в системе торговли, фарцовщиков, контрабандистов и прочую шваль, которую нельзя даже называть предпринимателями - это просто мелкое и крупное ворье. Сейчас вокруг частного бизнеса «демократическая» пропаганда раздувает много страстей. Стоит сказать слово про сомнительность итогов приватизации, так сразу на вас наклеят ярлык Шарикова, мол, призываете всех «отнимать и делить». Давайте вспомним, откуда же взялось это навязшее на зубах словосочетание. Про «отнять и поделить» говорит ни кто иной, как Шариков, персонаж крайне неприятный, явно неполноценный, получеловек-полуживотное. Уже здесь видно, насколько подло поступают «поборники общечеловеческих ценностей», искусственно пристегивая к своим политическим противникам образ неполноценного существа. По сути, неявно подразумевается, что несогласные с итогами приватизации и есть современные шариковы, существа ущербные и необразованные. В этом ярлыке есть и явная экономическая подоплека. Утверждается, что пересмотр итогов приватизации, на котором настаивает часть общества, это и есть «отнять и поделить». В отличие от «демократов» мы уважаем своего читателя и обращаемся не к чувствам, а к логике, к разуму. Так вот, давайте рассуждать. Смоделируем ситуацию: допустим, у Вас угнали машину (Не дай Бог, конечно). Допустим также, что преступникам не удалось далеко уйти, их поймала милиция. Что будет дальше? Дальше автомобиль вернут законному владельцу, то есть Вам, а бандитов посадят в тюрьму. Случай, конечно, редкий, но несмотря ни на что, всё-таки не совсем уж фантастичный. Так вот, можно ли после этого сказать, что у вора отняли собственность и поделили? Конечно же, нет! И это очевидно любому здравомыслящему человеку. Ясно всем, что автомобиль - это не собственность преступника, которую отняли и поделили. Угонщик - это вор, а не собственник, и машину у него не отняли, а по закону конфисковали. Называть это переделом собственности могут лишь те, кто стоит на страже интересов именно преступника, ведь единственным законным собственником автомобиля являетесь только Вы. Представим другое развитие сюжета. Опять-таки машину у Вас угнали. Вы бежите в милицию с просьбой помочь, а Вам отвечают так: «Автомобиль теперь Вам не принадлежит, угонщик -это не преступник, а новый собственник. Кража автомобиля - это уже и не кража, а приватизация. А раз так, то никак нельзя нарушать права новых владельцев». Вы законно возмущены и пытаетесь доказать, что владелец-то Вы, показываете документы, приводите свидетелей. А Вам опять говорят: «Да, мы знаем, что машину у Вас приватизировали незаконно, но итоги приватизации нерушимы, и автомобиль теперь не Ваш. Да и вообще Вы ведете себя как Шариков, всё бы Вам - отнимать да делить». Абсурд, не правда ли? Но этот абсурд повторяется регулярно вот уже более десяти лет, и делается это на самом высшем, государственном уровне. Оппозиция утверждает, что значительная часть государственной собственности в России приватизирована незаконно, то есть, попросту, УКРАДЕНА. С этим даже «демократы» не решаются спорить. Однако, признав незаконный характер приватизации, они тут же начинают кричать хором, что ни в коем случае нельзя бороться с преступниками и ни в коем случае нельзя возвращать украденную собственность законному владельцу, то есть государству. Это, видите ли, шариковщина, это видите ли «отнять и поделить». Возникает вопрос, чьи же интересы на самом деле защищают «демократы»? Вор - это преступник, а не собственник. Незаконная приватизация - это воровство у государства в крупных и особо крупных масштабах. А.Сергеев. - ваше стремление доказать неправильность Маркса выдаёт ваше абсолютное не знание Маркса (и не только его если на то пошла). Очень слабое рассуждение - очень похоже на либерастовское  (т.е. цель сказать много и по возможности из разных мест, чтобы не показывать логической цепочки - иначе фокус не удастся) . Но об этом в следующем сообщении - продолжение следует (т.е. цель сказать много и по возможности из разных мест, чтобы не показывать логической цепочки - иначе фокус не удастся) . Но об этом в следующем сообщении - продолжение следует  . . |

|

|

|

|

|

#996 |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Для А.Сергеев.

Автор: Николай Гусаков НЕМОДЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ, ИЛИ ИГРА В ДУРАКА Почему либеральная интеллигенция нас не слышит? Как в общем виде выглядит классический процесс познания фрагмента реальности, будь то кусок булыжника или русско-японская война? На первом этапе собираются экспериментальные данные об исследуемом объекте. Какими свойствами он обладает. Как взаимодействует с другими объектами. Как реагирует на те или иные воздействия. И так далее. Но даже простейшие объекты реального мира крайне сложны, что и говорить о таких хитроумных системах, как, например, государство. Собирать информацию для полного их описания можно вечно, а усвоить ее всю не способен ни один мозг и ни один компьютер. На помощь приходят модельные представления о реальности, которыми большинство людей уверенно пользуются, совершенно не подозревая об этом. Что такое модель? Модель – это упрощенное представление о реальности, сохраняющее лишь наиболее важные ее свойства. Иными словами, из всей информации выбирается лишь необходимая часть и обобщается. А дальнейшая работа ведется уже не с самим объектом, а с его моделью. На первый взгляд, выглядит очень просто, но на практике возникают сомнения: достоверны ли данные, не отброшено ли что-то существенное, правильно ли удалось их обобщить, насколько адекватны приемы работы с моделью и т д. Модели сопоставляются с действительностью, проверяется корректность вытекающих из них выводов, затем модели уточняются и дополняются. Таков классический подход к познанию, хотя осознается это далеко не всеми, в силу того, что моделирование – привычная и естественная часть процесса мышления. К чему это длинное вступление? Да к тому, что в ходе дискуссий (и наблюдений за дискуссиями) с представителями отечественной либеральной интеллигенции удалось понять важное: гуманитариями становятся те, кто не имеет ни малейших способностей к какому-либо моделированию. Шутка, конечно. Но в этой шутке есть, увы, доля правды. Дело в том, что гуманитарные науки возникают там, где нужно исследовать системы, состоящие из великого множества разнообразных элементов с гигантским количеством трудноформализуемых свойств. Кроме того, всегда существует острая нехватка информации об этих системах, таких, как человеческое общество или человеческая психика. Модели таких систем получаются нечеткими, плохо формализованными, со слабой предсказательной способностью и с большими ограничениями по области применения. Это изрядно облегчает жизнь дураков и шарлатанов, которых в гуманитарных науках значительно больше, чем в точных. Люди, мало способные к моделированию и мышлению вообще, часто оказываются весьма успешными в истории или, скажем, политологии. По простой причине – там легче скрыть плохие способности и скомпенсировать неспособность к моделированию и системному анализу с помощью богатой фантазии, красноречия и хорошей памяти. Происходит это, повторюсь, в силу сложности предмета исследования и трудности проверки модели на соответствие реальности. Вышенаписанное, конечно, не следует распространять на всех гуманитариев. Наиболее выпукло описанные проблемы проявляются в ходе дискуссий с представителями так называемой либеральной интеллигенции, которые можно регулярно наблюдать в телевизоре и сети. Вместо составления адекватной модели события или явления, эти люди практиковались в простом запоминании контраргументов в ответ на наиболее распространенные аргументы, касающиеся этого явления. Учились преподносить их наиболее выгодным и эффектным способом, с апелляцией к эмоциям, к ярким образам. Все это напоминает принцип карточной игры в дурака: десятка бьет пятерку, дама бьет валета, а козыри – все остальные масти. Главное – запомнить, чем и от какого аргумента можно отбиться. Что характерно, во многих случаях, этот способ ведения дискуссии лишь отражает способ мышления, и не обязательно означает наличие злого умысла. Например, есть такой популярный объект дискуссий – Советский Союз. Обсуждаются, положим, причины его крушения. Либерал выдвигает тезис: СССР развалился сам, в силу естественных причин и свойств плановой экономической системы. Ну, все ведь помнят пустые прилавки в 1991-м году. Оставим даже в стороне тот момент, что между пустыми прилавками и расчленением страны на несколько частей путем подписания Беловежского соглашения, трудно усмотреть какую-то явную связь. Обратим внимание на другую сторону вопроса. Нам ведь предлагается казалось бы некое модельное представление о процессе разрушения страны. Вот – страна. У нее есть экономическая система. В нашем случае – советская плановая. Далее утверждается, что страна, обладающая такой экономической системой, просто обязана развалиться, причем самопроизвольно. Что характерно, не предпринимается ни малейших попыток проверки и критики такой гипотезы: достаточно ли рассмотрено фактов, чтобы делать такой однозначный вывод, нет ли каких-то фактов, опровергающих данную гипотезу. Но дело, опять же, даже не в этом. Дело в том, что не выдерживает никакой критики уже сама модель. Разве «плановая экономическая система» – это стабильное и неизменное свойство советского государства? Нет, эта система претерпевала изменения, причем не сугубо самопроизвольно, а и в ходе целенаправленных реформ, проводимых политическим руководством. И в 70-е годы это была совсем не та же самая система, что в 91-м – после глубоких, фундаментальных экономических реформ, которые изменили ее до неузнаваемости. И пустые прилавки были уже в новой, реформированной системе, а не в старой, что была в 70-е годы. И разрушена эта система была в 91-м, а в 70-х – вполне себе успешно функционировала. Совершенно очевидно, что требуется радикальный пересмотр предложенной модели крушения советского государства. Но попробуйте донести эту простую мысль до среднего либерального интеллигента, и окажется, что он не видит противоречия. Просто потому, что противоречия могут быть только в случае модельного подхода. В игре же в дурака противоречий быть не может. То, что было во время предыдущего хода, не имеет никакого отношения к ходу текущему. И если вы возразите, что в 70-х годах не было опустошенных полок в магазинах и табачных бунтов, а значит, их нельзя считать фундаментальным свойством плановой системы, обрекающим ее на неизбежную гибель, то немедленно услышите, что зато в 70-х годах не было 300 сортов колбасы, автомобилей было меньше, чем в США, а телевизоры были хуже, чем в Японии, что свидетельствует о полной неконкурентоспособности советской системы, а значит – ее изначальной нежизнеспособности. Какая связь между разрушением страны и недостаточно большим количеством автомобилей, понять опять-таки невозможно. Даже если допустить все же наличие такой связи между разрушением страны и тотально пустыми полками в магазинах в 91-м году. Но по правилам либеральной Игры в дурака это и не важно. Важно то, что речь зашла о 70-х годах, а тогда не было трехсот сортов колбасы, что, с точки зрения либерала, убедительно доказывает изначальную нежизнеспособность страны. Как и ранее, это утверждение можно ошибочно принять за определенное модельное представление о советской экономической системе. И обнаружить противоречие между этой моделью и реальностью: «изначально нежизнеспособная», как утверждается, система, смогла восстать из пепла Гражданской войны и выдать сумасшедшие темпы роста, обеспечившие победу в войне, запуск человека в космос и стратегический паритет с капиталистическим миром. Все это – в условиях жесточайшего давления извне и при наличии ряда серьезных внутренних проблем, которые было необходимо решать. Но то, что в случае модельного подхода можно квалифицировать как противоречие между моделью и реальностью, в случае Игры в дурака можно попросту игнорировать. И вместо обсуждения означенного противоречия можно обратить все внимание на слова про победу в войне. А мы же «знаем», какой ценой далась нам эта победа – такой ценой, что непонятно, можно ли считать это победой вообще. Да при чем тут экономическая система, это просто Сталин, фактически просто закидал немцев трупами миллионов наших соотечественников. Напоминать о реальном соотношении боевых потерь (которое никак не натягивается больше, чем 1,3:1, и на закидывание трупами не тянет), про многочисленные приказы с требованиями беречь силы и не допускать напрасных потерь и про что угодно еще – бесполезно. Это при классическом подходе могут существовать объективные факторы, которые обуславливают высокие потери начала войны или в конкретных операциях. Нужно изучать эти факторы, оценивать их роль и соотношение с факторами субъективными и только после этого делать какие-то выводы. Это при классическом подходе обнаружится такая штука, как окружение, в которой высокие потери есть, а «закидывания трупами» – нет. Это при классическом подходе существует соотношение сил, расположение войск, их готовность, стратегическая и тактическая обстановка. Но это при классическом подходе, а при Игре в дурака есть лишь заградотряды и штрафбаты, есть репрессии, есть высокие потери начала войны и вообще, «как известно» большевики во главе с проклятым Сталиным целенаправленно уничтожали советский народ. Можно предположить, что тут мы опять видим некое модельное представление. Теперь – о Сталине и большевиках. Которые злоумышляли извести побольше советских граждан для достижения своих гнусных целей. И в очередной раз может показаться, что налицо противоречие между предлагаемой моделью и реальностью, в которой большевики, во главе лично со Сталиным, зачем-то массово строили школы и больницы, поднимали уровень жизни, строили заводы, фабрики, колхозы. Тут надо сделать небольшое отступление. Одна из проблем дискуссий, в особенности публичных, заключается в том, что их невозможно вести на языке «моделей», «гипотез», «теорий», строгих логических суждений и доказательств. Аргументация всегда заметно упрощена, а наличие всяких там моделей и гипотез, скажем так, подразумевается. Или же не подразумевается, как в случае Игры в дурака. В описанной выше ситуации казалось бы ситуация складывается крайне удачно для того, чтобы перейти от простого перебрасывания аргументами в духе Игры в дурака к языку более строгому и научному. Например, ясно сформулировать подразумеваемую оппонентом модель и доказать ее несостоятельность. Выглядеть это может примерно так: «Вы утверждаете, что Сталин был кровожадным тираном, который стремился уничтожать русский народ. Но такое представление о нем не согласуется с реальной практикой сталинизма, в которой, помимо наличия репрессий в отношении определенных категорий граждан в отдельные периоды времени, прилагались гигантские усилия к созданию современных и общедоступных систем здравоохранения, образования, к улучшению питания, победе над частым до того голодом, к улучшению условий жизни и труда». К счастью, фактов, подтверждающих этот незамысловатый тезис, сейчас известно много. Казалось бы в такой ситуации только и остается, что признать несостоятельность предложенной модели и придумать что-то получше. Но это только для того, кто пользуется модельным подходом. Для того же, кто всю жизнь практиковался в Игре в дурака, ситуация, когда его вытаскивают из привычных и контролируемых условий и вместо родных правил Игры навязывают чуждый и непонятный язык рациональной аргументации и модельного подхода, такая ситуация крайне неудобна. Некоторые даже слегка теряются от того, что туз, который всегда бил шестерку, вдруг ее почему-то бить перестает. От того, что обнаруживаются какие-то важные исторические обстоятельства, и такой надежный когда-то аргумент – не действует! Всегда действовал, а тут – р-р-раз, и перестал. Всегда слова о том, что Сталин уничтожал народ, встречали согласие, а теперь вдруг – возражают, да еще и аргументированно. Туз прямо в руках превращается в двойку. Для того чтобы превращение не завершилось, немедленно извлекается джокер. Он выглядит как агрессивная истерика с обвинениями в «оправдании преступлений сталинизма», «попрании праха невинных жертв» и чуть ли не сотрудничестве с дьяволом. Все эти безумные тирады непременно сопровождаются вариациями на тему слезинки младенца. В результате дискуссия, вместо того чтобы повернуть в рациональное русло, окончательно превращается в чистые эмоции без капли смысла, а рациональные аргументы просто перестают действовать. Это можно регулярно наблюдать в известной передаче «Исторический процесс», где упомянутый джокер извлекается ежеминутно. Конечно же описанный метод мышления и ведения дискуссии не является изобретением отечественной либеральной интеллигенции. Он существовал всегда, и будет существовать до тех пор, пока будут люди, плохо способные к абстрагированию, моделированию, к логическим умозаключениям. Однако именно юным демократическим движением в годы перестройки Игра в дурака была поднята на щит в качестве единственно возможного метода познания всего, чего угодно, начиная с экономики и заканчивая историей. А в качестве такового метода она активно использовалась для легитимации дальнейших безобразий, вытворяемых со страной, оттеснив в сторону научную методологию. Собственно, ровно для того же пытаются использовать ее сейчас сохранившиеся представители либеральной интеллигенции, практикуя методы Игры в дурака с поразительной настойчивостью, даже когда очевидна их полная бесполезность. Потому и ассоциируются эти методы, в первую очередь, именно с ними, хотя людей, мыслящих и ведущих дискуссии в соответствии с этими нехитрыми правилами, хватает, увы, не только среди либералов. Последний раз редактировалось DONK; 21.04.2012 в 20:01. |

|

|

|

|

|

#997 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

? Прижала совесть - срочно нужно найти крайних? Теперь виноватых ищите? Да, вы правы, многие из патноменклатуры были сволочами ( а где их нет то? и что то государства не разваливаются?), но далеко и очень далеко не все. И уж тем более Маркс здесь не причём. Учится надо было и вовремя таких как вы корректировать. А песня о раскошной их жизни номенклатуры так и вообще срань полная. ? Прижала совесть - срочно нужно найти крайних? Теперь виноватых ищите? Да, вы правы, многие из патноменклатуры были сволочами ( а где их нет то? и что то государства не разваливаются?), но далеко и очень далеко не все. И уж тем более Маркс здесь не причём. Учится надо было и вовремя таких как вы корректировать. А песня о раскошной их жизни номенклатуры так и вообще срань полная. Миф о «страшных» привилегиях партноменклатуры Кара-Мурза Известно, что для манипуляции сознанием годятся любые чувства, если они помогают хоть на время отключить здравый смысл. Но начинают манипуляторы всегда раскачивать те чувства, которые уже актуализированы (укоренились) в общественном сознании. Американский социолог Г. Блумер в работе «Коллективное поведение» пишет: «Функционирование пропаганды в первую очередь выражается в игре на эмоциях и предрассудках, которыми люди уже обладают». Борьба против привилегий руководства была важной частью программы по подрыву легитимности советского государства. При опросе в 1988-89 гг. на вопрос «что убедит людей в том, что намечаются реальные положительные сдвиги» 25,5% участников всесоюзного опроса ответили: «Лишение начальства его привилегий». Важно подчеркнуть, что интеллигенция в этом вопросе резко выделилась из усредненной выборки населения. Среди читателей «Литературной газеты» (в основном, это люди с высшим образованием) так ответило 64,4%. Вспомним, как раскачивали в советском человеке уязвленное чувство справедливости. Задумаемся над очевидным фактом: советский человек стал испытывать почти ненависть к номенклатуре за то, что она пользовалась льготами и привилегиями. На этой почве и произошло сотворение Ельцина как кумира. А сегодня тот же человек равнодушно взирает на воров, которые его обобрали и нагло демонстрируют свое богатство. Не прощалась черная «Волга» секретаря райкома, но не колет глаз белый «Мерседес» директора АО. Антиноменклатурный стереотип был использован как средство манипуляции очень широкого охвата. Он разрушал и логику, и чувство меры, и критерии подобия. Применялся он стандартно, почти без изменений, в масштабах всей социалистической системы. Много говорилось, что народы стран Восточной Европы возмущены той роскошью, которую позволяли себе члены руководства. При этом давались конкретные данные об этой роскоши. В прессе промелькнул факт, что Хонеккеру принадлежал бассейн. Потом было уточнено, что бассейн был длиной 12 метров - как у среднего лавочника на Западе. А вот еще характерный случай. Сбежавшая в Испанию сотрудница балета Кубы с ужасом рассказывала на испанском телевидении о царящей при Кастро страшной социальной несправедливости. Оказывается, в центральной больнице Гаваны больных из номенклатуры кладут в отдельный зал, куда не попасть простому рабочему. Все так и ахнули. Хотя именно в этот день газеты сообщили, что один из директоров одного из сотни банков Испании не явился на разбирательство какого-то дела, так как отбыл на консультацию к врачу в Нью-Йорк на собственном (!) самолете. Телевидение с большой страстью освещало слушания Комиссии по привилегиям Верховного Совета СССР о распродаже со скидкой списанного имущества с госдач, арендуемых высшим командным составом армии. «Компрометирующие» документы, опубликованные в «Известиях», гласили, что речь шла о 18-ти дачах, в которых в 1981 г. было установлено имущества по 7 тысяч рублей на дачу. Через десять лет это изрядно постаревшее имущество продавалось с уценкой. Насколько смехотворна была роскошь обстановки на казенных дачах высшей военной номенклатуры (маршалов), говорит стоимость имущества - 7 тысяч рублей. В то время автомобиль ВАЗ-2106 стоил 8,3 тыс. рублей. И такие привилегии были предметом слушаний Верховного Совета СССР! С участием депутатов был устроен целый спектакль по поводу того, что один маршал купил списанный холодильник «ЗИЛ» за 28 рублей (новый стоил 300 руб.). Кстати, разоблачение купившего холодильник маршала шло параллельно с кампанией по борьбе с уравниловкой. В итоге люди стали придерживаться двух прямо противоположных точек зрения. Общество было против уравниловки и против привилегий одновременно! Вот какой силой уже тогда обладала антисоветская пропаганда. А ведь даже Брежнев, которому перестроечная пропаганда создала образ вселенского вора и стяжателя, оставил в наследство, как потом выяснилось, лишь несколько иномарок. Да, была такая слабость у руководителя огромной советской страны. Сравните эту «роскошь» с тем, что позволяет себе новая реформаторская номенклатура. Начиная с 1993 года, эти люди откупали на южном берегу Испании целые отели с комнатами по 400 долларов в сутки и заказывали обеды по 600 долларов на брата. А один из молодых олигархов как-то заявил, что его личное состояние равно 8 млрд. долларов! Налицо парадокс: привилегии советской верхушки казались огромными и нетерпимыми для граждан. Привилегии нынешней верхушки для граждан безразличны. Были ли привилегии, предоставляемые верхушке режима, скажем, в СССР, вопиюще большими, выходящими за всякие разумные рамки? Очевидно, что нет, мы это показали выше. Значит, телезритель, радиослушатель или читатель просто подвергся внушению идеологической машины манипуляторов. Рациональных доводов за то, чтобы превратить управленческий аппарат советского типа в бюрократию сегодняшнего типа, в общественном сознании не было. Последний раз редактировалось DONK; 21.04.2012 в 19:27. |

|

|

|

|

|

|

#998 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

Господи, а бред то какой. Дядя, начни уже что нибудь изучать (ты же как Солженицын побывав в паре лагерей написал Архипелаг- ГУЛАГ и назвиздел аж 40 миллионов http://wiki.redrat.ru/миф:число_растрелянных) , у тебя же башка с 1991 так и не начала думать. Сообразите, что сколько бы народ сам у себя не украл (кстати не больше чем в любой другой стране) оно всё равно у него бы и осталось, а причина развала СССР совсем не в социализме и т.д., а наоборот в козликах которые это похерили. Господи, а бред то какой. Дядя, начни уже что нибудь изучать (ты же как Солженицын побывав в паре лагерей написал Архипелаг- ГУЛАГ и назвиздел аж 40 миллионов http://wiki.redrat.ru/миф:число_растрелянных) , у тебя же башка с 1991 так и не начала думать. Сообразите, что сколько бы народ сам у себя не украл (кстати не больше чем в любой другой стране) оно всё равно у него бы и осталось, а причина развала СССР совсем не в социализме и т.д., а наоборот в козликах которые это похерили. Кара-Мурза http://www.kara-murza.ru/books/sc_a/sc_a85.htm " К пониманию советской экономики очень полезно подойти и через анализ смеpтельных удаpов . Рассмотpим лишь два пpостых удаpа, которые оказали мощное воздействие на общественное сознание - разрушение финансовой системы и потребительского pынка в 1988-1990 гг. *В советском государстве действовала особая финансовая система из двух "контуров". В производстве общались безналичные (в известном смысле "фиктивные") деньги, количество которых определялось межотраслевым балансом и которые погашались взаимозачетами. По сути, в СССР отсутствовал ссудный процент. На рынке потребительских товаров обращались нормальные деньги , получаемые населением в виде зарплаты, пенсий и т.д. Их количество строго регулировалось в соответствии с массой наличных товаров и услуг. Это позволяло поддерживать низкие цены и не допускать инфляции. Такая система могла эффективно действовать - при условии жесткого запрета на смешение двух контуров (запрета на перевод безналичных денег в наличные). *Второй особенностью была принципиальная неконвертируемость рубля. Масштаб цен в СССР был совсем иным, нежели на мировом рынке, и рубль мог циркулировать лишь внутри страны (это была в известном смысле "квитанция", по которой каждый гражданин получал свои дивиденды от общенародной собственности - в форме низких цен). Поэтому контур наличных денег должен был быть строго закрыт по отношению к внешнему рынку государственной монополией внешней торговли. *В 1988-89 гг. оба контура финансовой системы СССР были раскрыты. Прежде всего, была отменена монополия внешней торговли. Согласно "Закону о кооперативах" быстро возникла сеть кооперативов и совместных предприятий, занятых вывозом товаров за рубеж, что резко сократило их поступление на внутренний рынок. Следующим шагом, через Закон о государственном предприятии был вскрыт контур безналичных денег - было разрешено их превращение в наличные. *Произошел скачкообразный рост личных доходов вне всякой связи с производством. Ежегодный прирост денежных доходов населения в СССР составил в 1981-1987 гг. в среднем 15,7 млрд. руб., а в 1988-1990 гг. - 66,7 млрд. руб. В 1991 г. лишь за первое полугодие они выросли на 95 млрд. руб. (при этом зарплата в производстве выросла всего на 36%). Средства перекачивались из накопления (инвестиций) в потребление - "проедалось" будущее развитие и будущие рабочие места. Перестройка приобрела характер праздника (вернее, гульбы), о похмелье не предупредили. *Такой рост доходов при одновременном сокращении товарных запасов в торговле привел к краху потребительского рынка ("товары сдуло с полок"). Были введены талоны на получение водки, сахара, ботинок. Был резко увеличен импорт. До 1989 г. СССР имел стабильное положительное сальдо во внешней торговле, в 1987 г. превышение экспорта над импортом составляло 7,4 млрд. руб., а в 1990 г. было отрицательное сальдо в 10 млрд. руб. *Надо подчеркнуть, что страшная нехватка в торговле товаров, которую часто поминают реформаторы, была следствием именно антисоветских акций в хозяйстве. Спад производства составил в 1991 г. около 13% (в некоторых производствах - до половины). Но поступление товаров потребителю упало непропорционально этому снижению. По оценкам, в 1990 г. из страны была вывезена примерно треть произведенных товаров [Вот пример: зимой 1991 г. к премьер-министру В.С.Павлову обратилось правительство Турции с просьбой организовать по всей территории Турции сеть станций технического обслуживания советских цветных телевизоров, которых имелось уже более миллиона. По официальным данным, как сказал сам В.С.Павлов, показывая это письмо, из СССР в Турцию не было продано ни одного телевизора.] . Многие товары давали выручку до 50 долларов на 1 рубль затрат и покупались у предприятий "на корню". Некоторые изделия (алюминиевая посуда) превращались в удобный для перевозки лом и продавались как материал. Фирма "Бурда моден" даже была под следствием за то, что наладила скупку алюминиевой посуды, превращала ее прессом в металлолом алюминия и вывозила. Выручка же на перепродаже нержавеющей стали составила в 1991 г. 26 млн. руб. на 1 млн. руб. затрат - прибыль 2600%. *В том, что оценки нелегального вывоза товаров не преувеличены, говорил официальный прогноз московской мэрии по легкой промышленности Москвы на 1992 г.: "В обмен на сырье и современные технологии за рубеж будет уходить до 80-90% готовой продукции. Это относится прежде всего к московским предприятиям швейной, обувной и трикотажной отраслей, продукция которых и сейчас имеет высокий уровень дизайна". *Замечу, что объяснение мэрии абсурдно – кому нужны "современные технологии" и какое-то фантастическое "сырье", если за них надо отдавать 90% готовой продукции? Тем более, что и без этих "технологий" отечественная продукция продукция "и сейчас имеет высокий уровень дизайна"? Кому вообще нужно такое производство? Ведь выходит, что землю, природные ресурсы, энергию и рабочую силу ему надо предоставлять практически бесплатно! Это бред, скрывающий большую коррупцию (реальная стоимость отправленной за рубеж "готовой продукции" просто присваивалась кучкой "новых почти-собственников" и оставалась за рубежом). И бред этот можно было нести только благодаря общему помрачению умов. *Но для нас здесь важно то, что в 1990-1991 гг. в стране оставалось и шло на потребительский рынок уже вдвое меньше того, что давало до перестройки нормальное советское хозяйство. Кроме того, большая часть произведенного накапливалась на тайных складах перекупщиков в ожидании либерализации цен (в Москве перекупщики арендовали даже множество железных гаражей, которые набили товарами). Таким образом, в торговлю поступало, видимо, не более трети от того, что население получало до перестройки. В этом - причина краха потребительского рынка." |

|

|

|

|

|

|

#999 |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

И про мативацию тоже не звезди А.Сергеев..

Советский строй и трудовая мотивация. Кара-Мурза Одним из важных обвинений советскому строю, которое зародилось в среде интеллигенции, было снижение трудовой мотивации и даже "утрата трудовой этики". Имелось в виду, что наличие слишком широких социальных гарантий лишило работников отрицательных стимулов к хорошему труду (страха), а слишком уравнительное распределение доходов свело на нет и положительные стимулы. В результате якобы возник особый, нигде в мире не виданный тип работника - нерадивого, ленивого и нахального. Эта теоретическая конструкция обросла множеством пикантных деталей, колоритных образов, анекдотов. Ее воспринимали легко и охотно сами же работники самых разных сфер, тем более, что в этой концепции фигура интеллигента-паразита была одной из самых колоритных: сказки о ленивых и никчемных сотрудниках НИИ заполняли 16-ю страницу "Литературной газеты". Многие люди, как водится, считали лентяем соседа, а не себя лично, а другие получали прекрасное оправдание для своей личной нерадивости ("система такая - при другой системе я бы трудился ого-го!"). Вся эта мифология "ленивого совка" подводила, в конечном счете, к идее благотворности частного предпринимательства ("хозяин не позволил бы"). Для контраста создавался светлый миф о Западе, где хозяева сумели так организовать труд, что работники показывают чудеса ответственности, интенсивности и ловкости - при хорошем настроении в ожидании точно отмеренной зарплаты "по труду". Разделим всю эту многослойную проблему на части и рассмотрим по отдельности вопросы разного плана. Прежде всего, вопрос фундаментальный, не зависящий от мотивации - трудовой потенциал людей, сама их способность выполнять ту или иную работу. Здесь антисоветская концепция содержит принципиальную ошибку. Советская индустриализация превратила крестьян во вполне годных для фабрики рабочих несравненно быстрее, бережнее и эффективнее, чем западная (это мнение западных социологов). Тут можно даже говорить о "русском чуде". Одна из ошибок гитлеровских стратегов как раз и состояла в том, что они посчитали невозможным, чтобы СССР за столь короткий срок подготовил десятки миллионов работников, перепрыгнувших "из царства приблизительности в мир точности". Западу для этого понадобилось триста лет. Конечно, трудовое поведение советских людей отличалось от западных. У нас еще не сложился в полной мере "человек фабричный", десятки поколений работавший в искусственном пространстве и времени фабрики. Советский рабочий еще нес в себе физиологическую память о временных ритмах крестьянского труда. Для него была характерна цикличность работы, смена периодов вялости или даже безделья и периодов крайне интенсивного вдохновенного труда типа страды ("штурмовщина"). Слава богу, что психофизиологи труда в СССР во время поняли это и порекомендовали не ломать людей ради "синхронности". Сейчас, наверное, новые менеджеры сломают. Задача, которую решил советский строй, была вовсе не тривиальной. Для ее решения была создана большая и сложная социокультурная система, включающая единую общеобразовательную школу, непрерывное внешкольное образование, уклад предприятия, систему ценностей и тип распределения жизненных благ. Вопреки тому, во что поверили наши социал-дарвинисты, именно "уверенность в завтрашнем дне", вместо западного "страха за завтрашний день", позволила в СССР очень быстро сформировать спокойного работника, способного выполнять сложную работу. И этот принцип взят сегодня на вооружение во всех незападных быстро развивающихся странах - там, где культура не ориентирует человека на крайний индивидуализм в "войне всех против всех". Помимо хрестоматийного примера Японии можно назвать Южную Корею, где самым важным стимулирующим фактором считается стабильность рабочего места - гарантии против увольнения. Ставя нам в пример США с их культом конкуренции, наши антисоветчики исходили из самого тупого эпигонства. Роль советского уклада мы лучше поймем, если взглянем на нынешнюю систему, которую строили буквально как отрицание советской. Сегодня, несмотря на кнут безработицы и угрозу голодной смерти, в целом идет "деиндустриализация человека", огромный откат в архаику. Конечно, при разрушении производственных массивных структур отдельный предприниматель может набрать рабочих для своей фирмы, но это, в общем, мародерство. В масштабах всего народа утрата квалификации и культуры труда колоссальна. Можно утверждать как гипотезу, но вполне надежную, что если бы в 30-70-е годы советские заводы были бы отданы в управление западным менеджерам с установлением их социальных отношений, они управились бы хуже, чем советские управленцы. Был бы примерно тот же откат, что сегодня (а то и больше). Теперь о то, как реализовался потенциал работников в СССР и на Западе в зависимости от системы оплаты (и шире - стимулирования). Мы знаем, что в 70-80-е годы в СССР действительно наблюдался кризис прежней системы, так что существовала проблема ее совершенствования. Причины, в общем, были известны: произошла урбанизация и одновременно смена поколения и его культурных стереотипов. Старая система трудовой мотивации и стимулирования труда резко потеряла действенность. Это было недомогание общества, которое надо было лечить, и оно было бы вылечено. В тех отраслях, где для этого были ресурсы, оно нормально лечилось. Но антисоветские идеологи трактовали это недомогание (пусть даже болезнь), через которое периодически проходят все промышленные страны, как признак смерти системы советской. И стали уповать, как мы теперь видим, на примитивное, даже архаическое решение (частный хозяин и кнут угрозы голода). Укажу на очевидную вещь: те, кто считали этот кризис неким сущностным качеством именно советского строя, или утратили историческую память или совершали сознательный подлог. Честный критик должен был бы сначала зафиксировать тот факт, что именно в СССР те же люди прекрасно работали - война была этому экзаменом не идеологическим, а абсолютным. Иными словами, абсолютизация частной инициативы как организатора хорошего труда - грубая ошибка. Антисоветское сознание равнодушно и, скорее всего, искренне нечувствительно к важному явлению Нового времени, которое именно в СССР и произошло. Оно называется "стахановское движение", и к нему были одинаково нечувствительны и официальный истмат, и анти-истмат, Истмат писал о "коммунистическом энтузиазме", его двойник-антипод на Западе - о "фанатизме". А речь шла о переносе в индустриальную среду аграрного "литургического" отношения к труду, с преодолением субъект-объектного отношения работника к материалу. Отсюда - т.н. "гениальный глаз", который был обычным явлением у средневековых ремесленников, но исчез на капиталистической фабрике. Отсюда - эффективность движений работника, которая далеко превышала обычную. Психофизиологи труда ввели даже метафору, согласно которой советские работники "вбирали энергию из окружающей среды". В детстве я прочел, а потом уже не мог найти, записки одного из шахтеров, которых обучал Стаханов. Он просто и образно описал суть, она мне и тогда показалась важной. Стаханов научился видеть центры напряженности в пласте угля - в них и бил отбойным молотком. Он говорил, что "пласт должен сам выбрасывать уголь", почти как взрывом. И учил этому шахтеров. И это было, у всех по-своему, массовым явлением, что и показала война. Из всего, что приходилось слышать от антисоветчиков, было видно, что это им глубоко чуждо, что ему противен рабочий "дядя Вася", который был именно на это способен, начал пить при Брежневе, а теперь мрачно тянет лямку у "новых русских". Новая система не придушит, как Брежнев, а искоренит этот потенциал. Похоже, что она его ничем и не восполнит - не имеет сходной силы. Сегодня у новых "менеджеров" стоит тот же вопрос - как заставить работать нерадивого "дядю Васю". И приходится слышать, что адекватным для стимулом является создание для него смертельных угроз - голода и выселения из квартиры. Но опыт показывает, что этот метод негоден вообще, а для "дяди Васи" - в особенности. Что он негоден вообще, независимо от общественного строя, говорит большая американская литература. В промышленной социологии Запада есть понятие рестрикционизм - сознательное ограничение рабочими своей выработки. Еще в конце XIX века Ф.Тейлор писал, что крайне трудно найти рабочего, который не затратил бы значительное время на изобретение способов замедлить работу - сохранив при этом вид, будто трудишься в полную меру. Более того, эти способы осваиваются группами рабочих. Один из американских социологов писал в 1981 г.: "Расщепление атома - детская игра в сравнении с проблемой раскола и манипулирования крепко спаянной группой рабочих". Кстати, такую "работу с прохладцей" только недавно стали называть уклончиво - рестрикционизм. А Тейлор называл это попросту - саботаж, Так что и рачительный хозяин-капиталист бывает бессилен. Вот что сказано в обзоре по этой проблеме: "Феномен рестрикционизма распространен во всех индустриальных странах и существует без малого 200-250 лет. Никаких надежных средств борьбы с "социальной коррозией производства" не придумано... Суть "работы с прохладцей" в том, что рабочие физически могут, но психологически не хотят выполнять производственное задание, тем не менее делая вид, что трудятся изо всех сил. В этой работе по видимости и заключается суть дела. Тейлор, наблюдая поведение своих товарищей-рабочих, писал о том, что в мастерской все были в сговоре относительно нормы выработки: "Я думаю, что мы ограничивали эту норму одной третью того, что мы свободно могли бы производить". Причем, открыто никто не приостанавливал работу. Напротив, в присутствии администрации все делали вид, что усиленно трудятся. Но стоило надзирателю покинуть помещение, как рабочие тут же прекращали свою деятельность" (А.И.Кравченко. "Мир наизнанку": методология превращенной формы. - СОЦИС, 1990, № 12). Ф.Тейлор считал, что рестрикционизм - один из методов борьбы рабочих за свои интересы. М.Вебер также видел в этом явлении сознательную установку, продукт коллективной самоорганизации, используемый для давления на администрацию ("негативное участие в управлении"). Иллюзии эффективности стимулирования рабочих угрозой - продукт раннего, "манчестерского капитализма", они давно в современном производстве изжиты. В начале ХХ века Тейлор разработал приемы "научного менеджмента" - разделения производственного задания на простейшие операции, которые легко нормируются. Какое-то время это давало отдачу - ему, как пишут, удавалось заставить повышать выработку даже старых и ленивых рабочих. Потом эта система с прогрессивно-премиальным типом оплаты стала буксовать, ее использовали для интенсификации труда рабочих-иммигрантов, боящихся протестовать. Начались разработки других систем стимулирования, и с тех пор сменилось уже несколько поколений их. В 90-е в США случилась новая волна ухудшения трудовой мотивации, и проблема эта вовсе не так проста, как ее представил антисоветский миф. Кстати, один из наших крупных организаторов промышленности (В.Кабаидзе) мне рассказывал, что в конце 80-х годов он был в США в родственной фирме и спрашивал директора, как они заставляют хорошо работать своего "дядю Джима". И "их" директор изложил ему приемы абсолютно те же самые, что применял и советский директор. "Прорабатывать, прорабатывать и прорабатывать!". Увольнять бесполезно. Видный американский социолог в области труда и управления Ф.Херцберг (на мой взгляд, исключительно умный и глубокий человек), писал в 1989 г. о системах стимулирования: "Все побудительные факторы такого рода, будучи применены, быстро теряют свою эффективность. Появляется необходимость поиска все новых и новых средств идеологической стимуляции. Последняя служила мощным орудием побуждения к труду в Советской России после Октябрьской революции и сохраняла свою действенность до конца 40-х годов. Однако с тех пор идеологические стимуляторы в значительной мере обесценились, поскольку наступило неизбежное "насыщение" и привыкание к ним. Сегодня уже необходимо искать новые формы вознаграждения за труд, такие как, например, система бонусов. Правда, и они со временем потеряют свою эффективность, как это произошло в США в 70-80-е годы, когда Японии и другим странам Тихоокеанской дуги удалось превзойти Америку по показателю выработки на одного работника" (Ф.Херцберг, М.У.Майнер. Побуждения к труду и производственна мотивация. - СОЦИС, 1990, № 1). В антисоветском мышлении уже с 60-х годов стало созревать отношение к трудящимся как "иждивенцам и паразитам" - чудовищный выверт тупого элитарного сознания. И уже тогда возникла идея так переменить общественный строй, чтобы "наказать" этих люмпенов и паразитов. Чем же их можно было наказать? Безработицей, а значит, голодом и страхом. В открытую об этом стали говорить во время перестройки. Вот рассуждения близкого тогда к Горбачеву экономиста Н.Шмелева: "Не будем закрывать глаза и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной работе. То, что разболтанностью, пьянством, бракодельством мы во многом обязаны чрезмерно полной (!) занятости, сегодня, кажется, ясно всем. Надо бесстрашно и по-деловому обсудить, что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы... Реальная опасность потерять работу, перейти на временное пособие или быть обязанным трудиться там, куда пошлют, - очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности" (Н.Шмелев. Авансы и долги. - "Новый мир", 1987, № 6). Итак, вот идеал трудовых отношений в уме "демократа": для рабочего - "опасность потерять работу или быть обязанным трудиться там, куда пошлют". Под давлением пропаганды множество людей поверили, что советская система органически не может организовать людей на хорошую работу. Это неправда, советские рабочие были именно высоко мотивированными и ориентированными на повышение содержательности работы и на технический прогресс. Это показали сравнительные международные исследования14. 14 Пример - большое международное исследование "Автоматизация и промышленные рабочие", в котором участвовали 15 стран - 6 социалистических, включая СССР, и 9 - капиталистических, включая США, Англию, ФРГ, Францию, Италию. Оно велось с 1971 по 1979 г. Для нашей темы наибольший интерес представляют те сведения, которые характеризуют советского рабочего и уклад советского предприятия в процессе технического перевооружения (автоматизации) - в сравнении с аналогами в условиях Запада. Они приведены в книге В.В.Кревневича "Социальные последствия автоматизации" (М.: Наука, 1985). Представляя советский тип трудовых отношений как подрывающий мотивацию трудящихся, нам уже десять лет демонстрируют ту альтернативу, которой соблазняли. Надо же подвести итог. То, что мы видим сегодня на сложно организованном производстве, именно в сфере мотивации есть чудовищный регресс по сравнению с советским обществом даже 70-80-х годов. Например, во многих больницах идет деградация всей трудовой системы, утрата персоналом чувства ответственности, что приводит к большому излишку смертей. В промышленности наблюдается то же самое, только выражается в материальных потерях. Технологическая дисциплина и качество труда ухудшились чудовищно. В массе рабочих квалификация упала. Мы не стали делать "мерседесов", но ВАЗ-2105 сегодня сделан гораздо хуже, чем в 1983 г. (я испытал это на собственной шкуре). При том, что люди реально ощущают угрозы - дальше некуда. Каковы же тенденции? В совокупности они именно неблагоприятны. Во многих отраслях промышленности начался вал системных отказов. Предприятия убеждаются, порой с удивлением, что не могут выполнить работы, которые десять лет назад были для них тривиальными. Иногда завод получает выгодный зарубежный заказ - и не может выполнить. Чаще всего из-за утраты кадрового потенциала - и разработчиков, и инженеров, и рабочих. Тому есть свидетельства и документальные, и беседы с директорами. И это - именно "неумолимые" тенденции, причем никаких усилий их переломить не делается. Есть усилия лишь по созданию анклавов модернизированного производства. Но совокупность этих анклавов такова, что страна на них выжить не может. Конечно, состояние всей системы трудовой мотивации и стимулирования труда в промышленном производстве в СССР было еще неустойчивым. Происходила быстрая урбанизация, ломался привычный образ жизни, шкала культурных норм и общественного контроля. Люди, недавно начавшие осваивать городской образ жизни, находились в состоянии стресса - изменялись их потребности и в то же время было велико наследие нашей бедности и неустроенности. В городе они переживаются иначе, чем в родной деревенской избе. Дефекты нашей "бедности и отсталости" перетащили в сегодня не от низкой морали Чубайса. Они нам были "даны", и никакой частной собственностью их не устранишь. Часть из них объективна, часть инерционна. Мы же здесь говорим о том факте, что, перетащив в сегодня эти дефекты, Чубайс сумел угробить все те механизмы, которые позволяли нам и при этих дефектах жить вполне прилично и при этом в хорошем темпе преодолевать дефекты и улучшать жизнь. За десять лет мы могли убедиться, что это факт и что он тоже не зависит от морали Чубайса. Тот же процесс шел при Примакове, идет при Касьянове и будет идти дальше на всей траектории антисоветского проекта... И намного лучше быть не может - хоть замени Наздратенко на Черепкова. Потому что, как показал самый скрупулезный анализ потока ресурсов, "капитализм вовсе не мог бы существовать без услужливой помощи чужого труда". А этой услужливой помощи мы не имеем и иметь не будем. У нас была возможность улучшать, по мере сил, КАМАЗ с бетонным насосом. Этот путь нам закрыли. А вот заменить КАМАЗ на "Мерседес" с хорошим насосом, оказывается, можно только заморозив отопление в Приморье. Пока что в Приморье, но, в принципе, далее почти везде. При этом забывают важный факт: отопление выключают при том, что производство в Приморье уже парализовано на две трети. А через три-четыре года все прогнозируют коллапс Газпрома. Был шанс укрепить его базу из нефтедолларов 2000 г., но не дали ничего. Сегодня с массы людей срывают цивилизационную надстройку, наросшую за советский период - идет быстрая архаизация сознания и общественных укладов. Люди спиваются, эксплуатируют женщин и детей. Это признаки превращения России в большую трущобу, северную фавелу. У людей фавелы другой язык, другая мораль и другая рациональность. Вернуть их в общество - особая большая проблема, которой мы не знаем. Конечно, не Чубайс этот процесс начал, но советская школа и советский завод держали его под контролем. Болезнь можно было лечить, а можно резко усилить и воспользоваться состоянием больного. Сейчас, думаю, ясно, что даже при улучшении дел в "обществе" фавела в него автоматически не вернется. Будет нужна большая и творческая работа по реабилитации. И наверняка с элементами жестокости, в которой потом будущие горбачевы обвинят будущих сталиных. А еще, Сергеев, сообрази, что все богатства появляются в результате труда людей (деньги ты жрать не будешь) и поэтому нет ни чего более расточительного чем - безработица. Замучаешься столько халявить, чтобы переплюнуть потери капитализма получающиеся в результате безработицы. |

|

|

|

|

|

#1000 | |

|

Местный

Регистрация: 24.06.2010

Адрес: Уфа

Сообщений: 866

Репутация: 289

|

Рынок на Западе присутвует только в очень специфичных направлениях...

Большинство же товаров производит и поставляют (не ведая никакой конкуренции) крупнейшие монополисты... Работающие по плану... Если завтра дядька Медичи (даже имея деньги и знания по вопросу) захочет производить те же джинсы, жевачку и диски с Битлз то он прогорит в считанные месяцы... Так как его кустарный цешок и мелкая фирма не сможет конкурировать с огромнейшими производствами крупнейших корпораций, которые поставляют свои разрекламированные товары (к тому же имеющие благодаря массовости и высокой технологичности производств низкую себестоимость производства) в гипермаркеты Уфы.. Примерно как отец Федор в "12-ти стульях" Цитата:

Западные корпорации давно(как минимум с конца 19 века) действуют по плану (в том числе государственному)... Как минимум со времени возникновения мануфактурного производства в Англии и Нидерландах (начавшей крушить ремеслено-цеховую организацию производств Средневековой Европы) на практике доказано большая жизнеспособность узкой специализации... Если например до этого ремесленник-сапожник одновременно и кроил кожу и сам сшивал ее, и приделывал подошвы и т д, то на мануфактуре каждый работник делал что то одно (не разбрасываясь и не отвекаясь на другие операции) в результате чего на каждого работника мануфактуры получалось гораздо больше едениц товара (пар обуви) и были они лучшего качества и дешевле чем у кустаря-ремесленника... Позже мануфактуры (обладая большими средствами) смогли позволить себе изобрести, произвести и закупить машины(тот же паровой двигатель) и окончательно уничтожили и разорили кустарей-ремесленников по всему миру (в той же Индии, Китае и Японии заполненной товарами английских фабрик в 19 веке разорялись и умирали от голода миллионы кустарей ткачей, кузнецов и т д). Позже конвеер Генри Форда еще более усовершенствовал процесс... К 1928 г Сталин имел отсталость страны (в том числе ее производств) от империалистических хищников(США, части Европы и Японии) и прослойку непманов и кулаков... Первые не могли (да и не хотели) создавать крупные конкурирующие с Западом производства (по ряду причин) то есть тракторные, танковые , авиационные, станкостроительные и т д заводы а вторые не могли дать стране достаточно товарного зерна (по ряду причин). При этом постоянная угроза компрадорского переворота со стороны "бывших"(описанных в "12 стульях" в "Союзе меча и орала" ) и части большевисткой управленческой элиты"("троцкистов") и угроза внешнего военного вторжения... Результатом всего этого стали бы колониальная зависимость, оккупация, отсталость, страдания народа... Строить свой "развитый капитализм"(то бишь империализм как в США или Британии) Сталин не мог в тех условиях... Это было просто невозможно... Поэтому он и пошел (через "репрессии", сложную коллективизацию, индустриализацию) на "большой модернизационый скачок" из "неразвитого капитализма" сразу в социализм (без стадии развитого капитализма). И это ему удалось... Но последующие за ним, его дела достойно не оценили... Взять простой пример... Вот я например умею делать конструктивные расчеты (опираясь на знание сопромата, строительной механики, железобетонных конструкций, архитектуры и т д), смогу сделать чертеж(как в карандаше так и на компьютере) плана и разреза жилого здания, заводского цеха, гипермаркета и т д, с некоторой натяжкой (так как это не совсем профиль моей специальности и мне давали это не очень глубоко) смогу сделать экономическое обоснование и смету проектируемого здания... Но чтобы все это "превратить" в конечный продукт (высотный дом, фабрику или гипермаркет) этого недостаточно... И дело не только в том что у меня нет скажем 10-ти миллионов долларов(в том числе кредитных) чтобы купить кран, бульдозер, раствор и кирпич, дать взятку чиновнику и т ж... Дело еще и в том что я не могу один ложить кладку, управлять краном и камазом... Я этого всего просто не умею... Так как этому не учился и этим не занимался... Так же как очень слабо представляю что такое бухгалтерия и юрисприденция... Любое производство это десятки а то и сотни специальностей... И все их освоить одному человеку невозможно и просто ни к чему... Посади меня в башенный кран без всякой подготовки я только беды наделаю... Так же как и бухгалтер или штукатур на моем месте. Чем более узкозаточен специалист в данной системе(в данном случае предприятии) тем более эффективно работает система... Но такую узкоспециализированость и постоянную востребованность (так как она знает что будет строить в ближайшие 5 лет) может позволить себе лишь крупное предприятие работающее по плану... Предприятие которое может создать и организовать только государство... Частник в РФ его создать не может... Кто сейчас в Уфе это может позволить(имея капиталы) и хочет этим заняться? Новые производства не строятся (советские дожираем ), жилье покупать (с таким уровнем доходов у населения и коррупционной накуткой паразитов) 80% населения не может... Планирования нет... У власти ворюги(которых никто не выбирал) мечтающие нажиться на развале и свалить за бугор... Отсюда развал производств... Деваться некуда, но свой развитый капитализм (империализм) при таком раскладе Эрефии не построить... Остается вернуться (в том числе для того чтобы сбросить удавку колонии) к социализму... Причем опираясь как Ленин и Сталин (в 1917 г и 1928-1937 г) на бунт и поддержку озлобленных голодранцев... Громящих барские особняки компрадоров... Другого способа просто нет... Трактиры, часть розничной торговлю, сферу услуг-оставить частнику. В этом сегменте экономики и на Западе рынок , и при Сталине была послабление... Но все производства(кроме некоторых узкоспециализированых и специфичных ), банки и образование с медициной(которых вновь сделать всеобщими и бесплатными) вернуть в ведении планирования и государства... Запретить все партии и перейти к мажоритарной системе выборов, то есть к советам (когда каждый гражданин будет знать своего депутата которого можно отозвать и привлечь к ответственности в любой момент). Границы закрыть для свободного выезда (по ряду причин).

__________________

От финских хладных скал до пламенной Колхиды. |

|

|

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Собственность трудовых коллективов. | Ю.М. | Планируем новый российский социализм | 175 | 06.02.2021 12:18 |

| Долой частную собственность! | Прагматик | Планируем новый российский социализм | 742 | 28.06.2013 16:31 |

| Частная собственность - основа социализма? | Николаев | Новейшая история России | 24 | 12.11.2012 15:02 |

| Собственность трудовых коллективов. | Ю.М. | Планируем новый российский социализм | 286 | 20.06.2010 00:53 |

| Частная собственность, геноцид собственного народа. | otgpu | Клуб Красных Web-Мастеров | 13 | 12.09.2008 21:09 |