|

|||||||

| Планируем новый российский социализм Программные документы КПРФ о будущем социализме |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Планируем новый российский социализм Программные документы КПРФ о будущем социализме |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#931 |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Однако они были и даже на свои деньги покупали потом танки и самолёты для армии (председатели колхозов, передовики производства и т.д.), а вот капиталистов не было (то есть не было богатства полученного за счёт эксплуатации человека человеком). Это кстати очень хорошо видно из "Золотого телёнка". Карейка это чистой воды психология капиталиста (она у нас очень сегодня видна), а вспомните как неудачно кончилась эпопея Остапа - и девушка его не поняла и студенты гадом посчитали и пограничники польские обобрали (ни чего не меняется и кончится так же). Главное - не надо путать богатых и капиталистов. Главное не то богат человек или нет, а в том откуда у него это богатство. Олигархи сегодня потихоньку понимают, что сколько бы они не старались им всё равно башку открутят и потомкам их открутят (потому что их богатство ни когда в России легитимным не станет). Так и будут всю жизнь за телохранителей прятаться и трахаться под видео слежением.

|

|

|

|

|

|

#932 | ||

|

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Сообщений: 465

Репутация: 84

|

Цитата:

Нужно правдиво отражать ситуацию. Те, кто непосредственно держал в руках российские пассатижи и вбивал русские гвозди, всегда были готовы сменить их на зарубежные аналоги. Начальство, как правило, этими инструментом не пользовалось. Однако всему есть мера. Вот дикий пример "инновационности" в СССР. До 1990 г. в России, на действующих производствах, использовались токарные станки ДИП-300, ДИП-500, скопированные с английских образцов и выпущенные еще в 20-е годы... Нужны еще вопросы о заинтересованности властей (в т.ч. нынешних) в коренном развитии отечественных технологий? Может показаться - да. Но, как известно, ни Сколково, ни другие "инкубаторы" результатов пока не дали... Во всем этом, а не в эффективности глобальных проектов одна из причин поражения экономики СССР. Она - не в ВВП, не в показателях "на душу населения". Человек не может развиваться в условиях убогого (по ассортименту) ЛИЧНОГО потребления. "Социализм" для масс и капитализм для партхоза - вот истинная причина развала в мозгах, а потом и в СССР. Цитата:

Но... Партхоз никогда не хотел развивать эту отрасль, в его мозгах прочно сидела простая мысль - зачем изобретать велосипед здесь, в в России, когда его можно купить за рубежом! Для этого нужно всего лишь иметь "многа денег". И тогда самые лучшие, самые качественные товары, яхты, самолеты и автомобили будут ждать тебя на собственном острове, недалеко от Парижа... Болезнь тянется до сих пор - ведь имея столько газу и нефти... |

||

|

|

|

|

|

#933 | |

|

Местный

Регистрация: 17.12.2007

Сообщений: 6,219

Репутация: -311

|

Цитата:

PS Хотя Вам и не нравится такая постановка задачи исследований. Извините. Спасибо. |

|

|

|

|

|

|

#934 | ||

|

Местный

Регистрация: 29.02.2012

Адрес: Москва

Сообщений: 266

Репутация: 55

|

Цитата:

Русская знать до того была привычна и охоча до западного, что встала в оппозицию Павлу I, когда тот, мудро разглядев в недавнем полковнике-артиллеристе будущего властителя полумира, вошёл в союз с Наполеоном. От России всего-то требовалось: присоединиться к континентальной блокаде Англии! Ранний союз России и Франции не только спас бы Москву от пожара 1812 года, и сотни тысяч жизней русских солдат. Он мог вообще изменить геополитическую картину современного мира. Самое главное --сегодня бы не было США в роли империи зла! Россия властвовала бы над своей частью мира, в союзе с Францией (и Германией) против жадной и охочей до захватов Англии! Цитата:

, но а пользы-то??? , но а пользы-то???Успехи были. Но точечные. Когда удавалось собрать такой коллектив идейно заинтересованных руководителей (в смысле идеи технической, не политической). Все (нашего возраста) знают, кто такой, например, Лихачёв, и какова его личная роль в организации производства всех первых линеек ЗИЛов. Второй пример, менее известный — московский подшипниковый завод. Его построили в 1-ю пятилетку, и он стал выпускать продукцию мирового класса! И так все годы советской власти. То есть, могли же работать? Могли. Но не все, и не везде. Может, я и наступлю на чью-то больную мозоль, но вина в поганом качестве продукции не на советской власти. А на стороне качества трудовых ресурсов. Посмотрите сегодня: 20 лет живём при капитализме. Ну, и где этот обещанный западный уровень обслуживания? Так же обхамят, да ещё и будут угрожать охрану вызвать. Так же обманут при взвешивании, по качеству товара. "Не обманешь - не продашь!" Тут уже задавали вопрос, почему за 20 лет, в отличие от китайцев, не научились для компов собственными силами - нет, не процессоры, а хотя бы вентиляторы и блоки питания производить! Пассатижи, говорите? Да я до сих пор предпочту финскую мебель и из ИКЕИ, нежели рязанский или карельский самопал. Скандинавская мебелт собирается как ЛЕГО! А у нас отверстия недосверлены, на миллиметр обязательно смещены. А под шпоном скрыты сучищи непроходимые. Советская власть пыталась воспитать у русского человека новое отношение к труду. Успехи не отрицаю. Космос, оборонка и т.п. Но в массовом масштабе, увы, не успели. А капитализм нынешний - он и справляться не собирается! Говорят: а у китайцев всё равно дешевле купить. Вот так вот под прикрытием денежного интереса и продолжают разлагать русский народ. Не работать его учат, а жить на печи, под которой нефтяная скважина. |

||

|

|

|

|

|

#935 |

|

Местный

Регистрация: 17.12.2007

Сообщений: 6,219

Репутация: -311

|

Все, в конце-концов, сводится к воспитанию. А нельзя ли в настоящее время хотя бы поговорить на эту тему, как политическую ? Хотя, в принципе, есть нужда поставить этот вопрос во главу политики. И политика, ведь, хромает от мыслительной недостаточности политиков, в конечном счете. "УМНОГО" человека нужно поставить во главу жизнедеятельности государства и человека. предварительно определив что "ОНО" такое и сформировав "ЕГО". И это реально. Но в одиночку это не поднять... Спасибо.

|

|

|

|

|

|

#936 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

Об «инициативных коммерсантах» и «жалких совках» Среди наших либералов принято считать, что «вписавшиеся в систему коммерсанты» (от олигархов до владельца палатки с прохладительными напитками) есть соль земли, спасители Отечества, мотор экономики. Они-де активны, инициативны, делают деньги и честь им за это и хвала! Созидателям-коммерсантам же противопоставляются безынициативные лодыри с советской, иждивенческой психологией, «совки», которые принадлежат прошлому и обречены на исчезновение. В рупоре наших демократов газете «Известия» так и сказано: «Большинство наших бедняков - бездельники и лоботрясы, и они, в общем-то, занимают то место в жизни, которое им положено. Мне их жалко, но с ними ничего поделать нельзя. Это генетика. (Известия, 28 июня 2003 года, Цена вопроса - три рубля)». А ведь они называют неполноценными инженеров, учителей, ученых, рабочих, крестьян, живущих на зарплату, не ворующих и не спекулирующих, честно делающих свое дело. А ведь порой «совки» еще и соглашаются, стыдясь самих себя, поддакивают и голосуют за них, за «соль земли», когда требуется. Но давайте задумаемся о смысле таких обвинений. Не буду много говорить о том, что это не соответствует нормам какой бы то ни было морали, будь она христианской, будь пресловутой - общечеловеческой. Просто диву даешься: откуда взялись наши либералы-сторонники шоковой терапии, ненавистники бедных. Ведь в России выросли, в русских школах учились, Толстого и Достоевского читали, многие христианами себя называют и в церковь ходят. Как могло у них сложиться это мировоззрение, которое на научном языке называется социал-дарвинизм и которое есть особая, либеральная форма фашизма. Только в отличие от фашизма немецкого, где люди делились на высших и низших по расовому признаку, тут происходит разделение по признаку: богат или беден. В «отстой» попадают очень и очень многие. Так, художник Ван-Гог, следуя логике наших либерал-фашистов, - чистый «совок», за всю жизнь продал лишь одну картину и прозябал в нищете. Русский поэт Александр Пушкин тоже «совок», в долгах был как в шелках, гонораров едва на жизнь хватало. Ученый Циолковский- «совок», придумывал себе проекты космических кораблей вместо того, чтобы открыть в Калуге мануфактуру. А монахи и подвижники православные, которые обет нестяжания, добровольной бедности дают, те, выходит, совсем уж «совки»! С такой логикой спорить мудрено, потому что это не логика даже, а псевдорелигиозная вера в то, что деньги, богатство - выше искусства, науки, религии, всего на свете, что деньги особая благодать, и все, кто их имеет святы, какими бы способами их не добыли. Но вот с аргументацией относительно советских людей и новой «буржуазии» поспорить можно и нужно. Начнем с того, что те, кого либералы называют безынициативными «совками» в большинстве своем, как уже говорилось, рабочие, крестьяне, служащие, которые всю свою жизнь честно работали и работают не покладая рук. Между прочим, ненавистники «совков» продолжают жить в городах, «совками» построенных, пользоваться газом, электроэнергией, горячей водой, отоплением, проведенных «совками», отдавать детей в школы и университеты, отстроенные «совками». И сейчас такие же «совки», когда предприятия перестали платить им зарплату, продолжают на них работать, производить какую-никакую, а продукцию, нужную людям, а не ушли в дикий рынок, не стали продавцами турецких трусов. Не смеяться над ними надо, а восхищаться ими. Если бы все стали торговцами, кто бы асфальт клал, машины делал, хлеб пек, детей учил? Ну ладно, хлеб и машины, по мысли «демократов», мы бы у Америки купили, за нефть и газ, их пока еще много, нашим «демократам» и их детям хватит. Но как же быть с врачами, учителями, военными? Но как быть с инфраструктурами страны, железными дорогами, энергосистемой, ЖКХ, детскими садами, научными учреждениями? Или, опять таки, по мысли наших либералов, нам ничего этого не нужно, будем в землянках жить, ягодами торговать и на вырученные деньги «Кока-Колу» покупать? «Совки» не изменили своему призванию, своему предприятию, своему делу, это они учат детей за три тысячи рублей в месяц (такова сегодняшняя зарплата доцента университета), это они лечат людей за две тысячи рублей (зарплата врача в стационаре), это они спасают граждан от терактов. Жалкие «совки» продолжают производить, творить, изобретать. А тех, кого либералы гордо именуют инициативными коммерсантами и будущим Отечества, хватило лишь на то, чтобы украсть и прожрать госсобственность, созданную «совками», и перекачивать деньги из одного места в другое. И все словеса о том, что они еще начнут заниматься производством - только словеса. Тот, кто хочет поднять завод, не закрывает цеха, не устраивает в заводских корпусах вещевой рынок, и, главное, не думает только лишь о сиюминутной выгоде. Интересная получается история: люди, которые строили заводы, фабрики, дома, делали машины, ракеты, именуются безынициативными иждивенцами. А люди, которые затратили ровно столько усилий, сколько нужно, чтобы купить да перепродать - созидатели. Не бред ли? Конечно, либералы правы в том, что наряду с нормальными, трудолюбивыми советскими людьми были и «совки» в худшем смысле слова - лодыри, прожигатели жизни, болтуны и неумехи. Но они-то теперь и голосуют за СПС и «Единство». Кара-Мурза Советские люди даже выехав за границу продолжают удивлять своей инициативностью и умением делать дело. Даже ставшие капиталистами совки легко могут разбираться в технике, новое поколение кроме легковой машины ни хрена не знают, а принцип работы двигателя внутреннего сгорания уже и в автосервисе не знают  . . Прочтите внимательно вот это: С 1971 по 1979 г. велось большое международное исследование "Автоматизация и промышленные рабочие", в котором участвовали 15 стран - 6 социалистических, включая СССР, и 9 - капиталистических, включая США, Англию, ФРГ, Францию, Италию. Координатором был Европейский центр координации исследований и документации в области социальных наук (Вена). Исследование велось по единой для всех методике, результаты обрабатывались в одном центре и рассылались всем участникам. Материал получен огромный, но для нашей темы наибольший интерес представляют те сведения, которые характеризуют советского рабочего и уклад советского предприятия в процессе технического перевооружения (автоматизации) - в сравнении с аналогами в условиях Запада. Они приведены в книге В.В.Кревневича "Социальные последствия автоматизации" (М.: Наука, 1985). Прежде всего, советские рабочие активно поддерживали технический прогресс, он у них не вызывал никаких опасений. 99% опрошенных советских рабочих ответили, что "внедрение нового оборудования на их предприятии принесло улучшения и в целом было положительным". В капиталистических странах положительно оценивали этот процесс 54,8% опрошенных, а довольно многие заявили, что внедрение нового оборудование ухудшило положение рабочих на их предприятии (30% в Англии, 20% в США). В целом в социалистических странах 69% рабочих ответили, что будут "активно поддерживать" автоматизацию, а в капиталистических - 37%. Резко различались бытующие на предприятии представления об оптимальном образовательном уровне рабочих автоматизированных участков (они в книге обозначены как А-участки, в отличие от неавтоматизированных НА-участков). В отчете сказано: "США считают, что техническое образование не нужно не только рабочим НА-производств, но и рабочим А-производств. По данным экспертов СССР, только 18% рабочих А-участков могут обойтись без технического образования, 70% рабочих необходимо профессионально-техническое образование в объему ПТУ и 12% рабочих требуется специальное среднее техническое образование". (вот причина "изобретательности" советских людей (от DONK)) В разных социальных системах различается как реальный общеобразовательный уровень рабочих, так и мнение экспертов о необходимом уровне. Советские рабочие в этом отношении выделяются даже среди социалистических стран - большинство их имели в 70-е годы среднее образование (неполным средним считается образование уровня 5-9 классов) При этом в СССР считалось, что образовательный уровень рабочих А-производств должен быть повышен, а в США считали, что он у них избыточен. Исследователи отмечают расхождение между объективными измерениями факторов труда и субъективными оценками рабочих: "рабочие социалистических стран, как правило, несколько завышают уровень физических усилий, затрачиваемых в процессе работы, тогда как рабочие несоциалистических стран, напротив, склонны этот уровень занижать. В отношении умственных нагрузок позиции полярно меняются: рабочие социалистических стран считают, что эти нагрузки недостаточны; их коллеги из несоциалистических стран считают этот уровень чрезмерным". Иными словами, рабочие с высоким образовательным уровнем желают работы более содержательной и требующей умственных усилий. Такие рабочие могут быть более требовательными и неудовлетворенными, нежели менее образованные, но это вовсе не значит, что низка их мотивация. Напротив, их неудовлетворенность представляет из себя огромный потенциал для развития. Третья группа выводов связана с тем, как влияет автоматизация на трудовые нагрузки. Здесь выявились резкие различия между двумя социальными системами. Общий вывод такой: "В соцстранах общая физическая напряженность труда на А-участках уменьшилась существенно (на 7,3%). В несоциалистических странах физическая напряженность труда в целом на А-участках даже несколько повысилась (на 5,6%)". Самый большой вес в нагрузках имеют те, которые связаны с неудобной рабочей позой. Результат таков: "Если в социалистических странах эти нагрузки практически не изменились, а в СССР заметно уменьшились, то в странах несоциалистических нагрузки, связанные с рабочими позами, существенно возросли, особенно в ФРГ (на 46,1%), США (на 41,9%) и т.д... Самыми большими эти нагрузки оказались у рабочих Англии (46,6 балла),.. самыми низкими в СССР (28,7 балла)". С учетом нервных нагрузок исследователи определяли "общую напряженность труда". Вывод таков: "Различия, имеющиеся между двумя группами стран, вновь подтверждают вывод о более благоприятных последствиях автоматизации для рабочих социалистических стран. Общая напряженность труда рабочих А-производств в социалистических странах уменьшилась в среднем почти на 21%. В наибольшей степени она снизилась в СССР (на 61%) и в ГДР (на 38,9%). В группе несоциалистических стран напряженность труда на А-участках в среднем даже возросла (на 6,3%), а в ФРГ - даже на 201,6%". Примечательно расхождение объективных оценок комфортности условий труда с субъективными оценками самих рабочих: "Так, в ГДР комфортность труда, по оценкам экспертов, ниже средней по 14 странам на 14,0%, а по оценкам рабочих она выше средней на 18,7%. Следовательно, рабочие ГДР "переоценивают" комфортность своих условий труда на 32,7 процентных пункта. В СССР комфортность производственной среды выше средней для А-участков на 27,6%, а рабочие оценили ее выше на 40,4%. Следовательно, и рабочие в СССР в среднем более высоко оценивают свои условия труда, нежели рабочие других стран". Из этого следует, что рабочие стали склоняться к антисоветскому повороту вовсе не вследствие тенденции к объективному ухудшению их положения на производстве, а в результате культурного кризиса советского общества и под влиянием интенсивной идеологической обработки. Представляя советский тип трудовых отношений как подрывающий мотивацию трудящихся, нам уже десять лет демонстрируют ту альтернативу, которой соблазняли. Надо же подвести итог. То, что мы видим сегодня на сложно организованном производстве, именно в сфере мотивации есть чудовищный регресс по сравнению с советским обществом даже 70-80-х годов. Например, во многих больницах идет деградация всей трудовой системы, утрата персоналом чувства ответственности, что приводит к большому излишку смертей. В промышленности наблюдается то же самое, только выражается в материальных потерях. Технологическая дисциплина и качество труда ухудшились чудовищно. В массе рабочих квалификация упала. Мы не стали делать "мерседесов", но ВАЗ-2105 сегодня сделан гораздо хуже, чем в 1983 г. (я испытал это на собственной шкуре). При том, что люди реально ощущают угрозы - дальше некуда. Кара-Мурза |

|

|

|

|

|

|

#937 |

|

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Сообщений: 465

Репутация: 84

|

Капитан запаса.

Песня, наверное, хорошая, но вот вопрос-каковы механизмы "уравнивания" членов социалистического общества? Не оплачивать произведенную работу? Отбирать "лишнее"? И кто определит уровень при котором пора ограничивать доходы гражданина? Старый я: Капитан,Вы задаёте не серьёзные вопросы. Вопросы то как раз серьезные, капитан правильно улавливает суть! Рискну предложить на них ответы. - Каковы механизмы "уравнивания" членов социалистического общества? - налог на владение собственностью. Одинаковый для всех, 10 % в год, с нефтегазовышковладельца и с каждого рабочего, кто обслуживает эту технику. Тогда все станет на свои места, олигархи разорятся, выплачивая непосильный (но, справедливый) налог, вышки, штанги, дизель и трубопроводы будут принадлежать тем, кто на них трудится, а не работает. Т.е. является хозяином своего дела. -Не оплачивать произведенную работу? - Да, не оплачивать работу, а оплачивать труд. Чем отличается труд от работы, надеюсь, Вы понимаете. - Отбирать "лишнее"? - Отбирать будет нечего, ибо "лишнего" не будет, все, что человек заработал своим трудом, остается у него. Механизм - "нулевой" налог на производство, 10% налог на потребление - И кто определит уровень при котором пора ограничивать доходы гражданина? - С одной стороны, сам гражданин, декларируя стоимость своей собственности, с которой будет браться налог на потребление (10% от стоимости), с другой - Общество, т.е. все потенциальные отчуждатели его имущества через обмен. Пример для понимания. Хотите иметь в собственности о. Сахалин? Имейте. Сообщите его стоимость обществу, заплатите налог на потребление, и пользуйтесь, взимайте плату со всех, кто приедет на ваш остров на рыбалку или просто отдохнуть. Формально - шутка, конечно, но принцип (содержание) верно отражает истину: частная собственность на производство и общественная собственность на потребление. |

|

|

|

|

|

#938 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

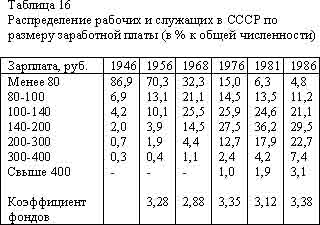

Отрицание уравниловки: советское хозяйство и бедность. http://librioom.net/antisovetskij-proekt/ Важным качеством любого жизнеустройства является представление о бедности – отношение к тому факту, что часть членов общества имеет очень низкий, по меркам этого общества, уровень дохода. Столь низкий, что по потреблению благ и типу жизни бедные и зажиточная, благополучная часть образуют два разных мира (в Англии периода раннего капитализма говорили о двух разных расах – «расе бедных» и «расе богатых»). По этому признаку советский строй жизни сильно отличался от сословного общества царской России и резко отличался от либерального общества Запада. Здесь нас интересует именно сравнение с Западом, поскольку во всей антисоветской пропаганде именно Запад брался за образец «правильного» распределения доходов, якобы устраняющего ненавистную «уравниловку». Скажем, наконец-то, прямо, что отрицание уравниловки есть не что иное, как придание законного характера бедности. И философские основания советского строя, и лежащая в их основе антропология, несущая на себе отпечаток крестьянского общинного коммунизма, исходили из того, что бедность – зло. Бедность в советской культуре рассматривалась как пережиток прошлого, как следствие недостаточного развития хозяйства или социальных аномалий. Каждый советский гражданин как член большой страны-общины и государства-семьи имеет право на получение такого количества материальных благ, чтобы вести благополучную жизнь – в достатке. Таков был официально декларированный принцип и таков был важный стереотип общественного сознания. В этом официальная идеология и стихийное мироощущение людей полностью совпадали9. На Западе ведущие мыслители-экономисты либерального направления (А.Смит, Т.Мальтус, Д.Рикардо) считали, что бедность – неизбежное следствие превращения традиционного общества в индустриальное10. Более того, Мальтус даже считал, что бедность – универсальное свойство самого человеческого существования, просто рынок обнажил его до полной ясности. Он был противником государственной помощи бедным, поскольку именно голод и эпидемии являются необходимым стихийным регулятором численности бедных – и этому регулятору нельзя мешать. Ницше писал: «Состpадание, позволяющее слабым и угнетенным выживать и иметь потомство, затpудняет действие пpиpодных законов эволюции. Оно ускоpяет выpождение, pазpушает вид, отpицает жизнь. Почему дpугие биологические виды животных остаются здоpовыми? Потому что они не знают состpадания». Протестантская Реформация породила новое, неизвестное в традиционном обществе отношение к бедности как признаку отверженности. Это представление перешло и в идеологию. В середине XIX в. важным основанием либеральной идеологии стал социал-дарвинизм. Он исходил из того, что бедность – закономерное явление и она должна расти по мере того, как растет общественное производство. Кроме того, бедность – проблема не социальная, а личная. Это – индивидуальная судьба, предопределенная неспособностью конкретного человека побеждать в борьбе за существование. Видный идеолог социал-дарвинизма Г.Спенсер считал даже, что бедность играет положительную роль, будучи движущей силой развития личности. Идеолог современного либерализма Ф. фон Хайек также считал, что бедность – закономерное явление в человеческом обществе и необходима для общественного блага. Он призывал ограничить государственное участие в сокращении бедности и возложить ответственность за свою бедность на индивидуума. Иначе трактуют бедность социологи левых взглядов. Большую известность получила книга П.Таунсенда «Бедность в Великобритании», в которой эта проблема представлена как социальная, и причина ее лежит в сфере общественных отношений (в данном случае – в капитализме). По оценкам этого социолога, 25% англичан живут в реальной бедности и 50% постоянно находятся в страхе перед бедностью. Исследователь бедности и голода из Индии, лауреат Нобелевской премии по экономике А.Сен показывает, что бедность не связана с количеством товаров (шире – благ), а определяется возможностями людей получить доступ к этим благам. Ограничение бедности является важным условием и выхода из тяжелых кризисов. Об этом много говорил Рузвельт. Л.Эрхард в программе послевоенного восстановления ФРГ исходил из таких принципиальных установок: “Бедность является важнейшим средством, чтобы заставить человека духовно зачахнуть в мелких материальных каждодневных заботах…, [такие заботы] делают людей все несвободнее, они остаются пленниками своих материальных помыслов и устремлений”. Л.Эрхард даже включал гарантию против внезапного обеднения в число фундаментальных прав: “Принцип стабильности цен следует включить в число основных прав человека, и каждый гражданин вправе потребовать от государства ее сохранения”. В обыденной социальной реальности даже богатейших стран Запада бедность является обязательным элементом («структурная бедность») и служит важным фактором консолидации гражданского общества. Каждый гражданин всегда имеет перед глазами печальный пример людей, выброшенных из общества. Советского человека, попавшего на Запад, поначалу удивляло, что пресса и телевидение очень обильно, с массой устрашающих деталей показывают крайнюю бедность части их общества. В этом нет никакого «саморазоблачения» – обществу не стыдно за эту бедность, регулярно показывать ее в назидание всем благополучным необходимо. Скажу об особой категории выброшенных из общества бедных людей – душевнобольных. Количество неноpмальных в западных гоpодах поpажает. Там тепеpь новая политика – закpывать психиатрические больницы и выставлять пациентов на улицу. Свобода! А главное, экономия. Главный психиатp Нью-Йоpка, сам из католиков, с гоpечью писал: «Беззаветные защитники так называемой свободы обpекают этих отвеpженных на жалкое существование, таящее большую опасность для них самих и, неpедко, для общества». Эту ценность откpытого общества в Россию уже внедpили: закон запpещает оказывать сумасшедшему помощь, если он сам об этом не попpосит. Кстати, в обзоpе о состоянии психиатрических больниц на Западе экспеpт из Швеции замечает, что «к психопатам очень хоpошо относились в больницах России и избивали ногами в США». Под Россией имеется в виду СССР. Пpи всей бедности и дефектах наших больниц – почему бы это? Потому, что советская цивилизация взяла от Православия представление, что все люди – братья. А в США подспудно считают, что «Христос пошел на крест не за всех», и большинство – отверженные. У сумасшедшего его отверженность выявилась наглядно – и его можно и нужно бить ногами. Надо сказать, что хотя страны православной и исламской культуры резко отличаются от Запада в отношении к бедности, и сам Запад в этом вопросе не един. До сих пор заметны различия в «католическом» и «протестантском» Западе. Тем, например, сложились две разные системы благотворительности. Они представлены «Армией спасения» в протестантских странах и огромной международной католической организацией "Caritas"Милосердие). Кстати, западная помощь «бедным всего мира» исключительно сильно политизирована, из нее вытравлены исходные евангельские принципы. Израиль получает от США помощь на одного бедного в 100 раз большую, чем Бангладеш, хотя средний доход в Израиле превышает 12000 долларов на душу населения в год. Вернемся к «Caritas». Эта организация ведет исключительно широкие и философски глубокие исследования бедности. Мне удалось поработать в библиотеке этой организации в Испании и почитать отчеты ее исследовательских групп. Это исключительно важный для нас материал. К сожалению, никакого интереса к современному знанию по проблеме бедности, накопленному в этой организации, в России не проявили ни государственные, ни научные, ни общественные организации. Например, Российский гуманитарный научный фонд год за годом отказывал в даже небольших грантах на то, чтобы ввести эти обобщенные сведения в научный оборот в России. Эксперты РГНФ не голодают! В целом, и на католическом Западе в этой сфере идет «тихая Реформация». Так, в Бразилии в систему вошли «социальные чистки». Ныне в ее культуре фактически принята идея апартеида, основанная на идущем от протестантской концепции «предопределенности» расизме. Сознательно создается общество двух коридоров – то, что в «развитом» Западе выражается, например, в концепции школы. «Вторжение протестантского Запада» происходит даже в католической Испании. Оно выражается во многих проявлениях расизма, которого раньше здесь не было. Это – вытеснение иезуитов «Опусом деи», а католической благотворительности – «социальными службами». Старики от них бегут ночевать зимой на улице только по тому, с какими словами их там заставляют мыться11. Западное общество иногда называют «обществом двух третей» – поддержание трети общества за чертой бедности создает самую стабильную конструкцию. Разделение на богатых и бедных на современном Западе утратило классовый характер, в привычных нам терминах марксизма его понять трудно. Рабочий вошел в то, что называется «средний класс» и живет так, как живут две трети населения. Буржуазии и не требовалось подкупать всех бывших пролетариев – треть общества остается в бедноте, и это даже необходимо. Вид бедности сплачивает благополучных. Все это понимают, многие страдают – но что же тут поделаешь. А мир бедных на Западе вообще почти не известен. Редко приходится чуть-чуть к нему прикоснуться, и это как удар тока. Есть ли на Западе классовая солидарность с третью отверженных? Я бы сказал, что классовой нет (или есть на уровне лозунгов). Родственная – пока да, родные не дают опуститься. Но если не удержался – попадаешь в совсем иной мир. Двойное общество! Еще четче это видно в «третьем мире». Вот Бразилия, общество «двух половин». В 1980-90 гг. здесь 47% населения относились к категории «нищего», в 1992 г. их число составило 72,4 миллиона (Из «Отчета по человеческому развитию. 1994». ООН, Оксфорд Юниверсити Пресс). Такое общество уже приходится контролировать террором, и в трущобах (фавелах) регулярно устраивают акции устрашения, пускают кровь в больших количествах. Повод всегда найдется. А рабочие живут пусть по европейским меркам бедно, но с известными гарантиями. Можно ли сказать о рабочем классе и на Западе, и в Бразилии, что «им нечего терять, кроме своих цепей»? Считаю, что нельзя. И в постоянной войне с фавелами они, скорее, союзники буржуазии, чем отверженных. Россия становится для мира одной огромной фавелой. Либерализм и социал-демократия на Западе различаются не философским отношением к бедности, а разными социальными проектами. Когда к власти приходят правительства социал-демократического толка, масштабы бедности сокращаются, когда к власти возвращаются правые (как, например, Тэтчер), – возрастают. В США распределение семей по уровню доходов почти не изменяется. (то есть это план по валу, всем плевать на ваши способности (от DONK) В царской России в период развития капитализма тяжелая бедность сильнее всего ударяла по городским низам, не имевшим уже опоры в крестьянской общине. Показательно положение детских приютов. В конце XIX века произошел громадный наплыв «подкидышей», отданных матерями в приюты («воспитательные дома») младенцев. Например, в Московский приют в 1888 г. поступило 17,3 тыс. подкидышей. В большинстве своем младенцев отдавали матери-крестьянки, пришедшие на работу в город. В 60-е годы XIX века в государственных приютах умирало до 70% воспитанников, в начале ХХ века – до 55%. Работе столичных воспитательных домов в России посвящена большая книга Д.Л.Рансела «Матери нищеты: брошенные дети в России», изданная в Принстоне в 1988 г. (рецензия в журнале «История СССР», 1990, № 6). А в провинции, по данным наших историков, положение было хуже. Например, в Тверской губернии с 1828 по 1842 г. в приюты поступило 3335 подкидышей. Из них умерли 3187 (96%). Известна и причина – их кормили в основном жеваным хлебом. На волне нарастания революции бедность в России стала рассматриваться как неприемлемое зло, с которым должно бороться все общество. В 1913 г. в Киеве прошел I Всероссийский сельскохозяйственный съезд, на котором собрались агрономы, экономисты, земские деятели, чиновники, предприниматели. Один из первых докладов назывался «Агрономия и землеустройство в их отношении к деревенской бедноте». Съезд принял решение, в котором подчеркивалось, что задачей агрономии является «обслуживание всех слоев земледельческого населения». Это заявление носит принципиальный характер, оно показывает, насколько нынешнее состояние правящего слоя в России деградировало по сравнению с началом ХХ века. Сегодня все достижения цивилизации не только реально предоставляются для обслуживания лишь платежеспособного спроса, а вовсе не «всех слоев населения», но это даже декларируется как официальная идеологическая догма. Все прекрасно знают, что примерно половина населения России терпит бедствие в результате утраты доступа к самым элементарным условиям существования. По сути, половина народа внезапно оказалась в новой, ранее для нее неведомой окружающей среде. Чтобы выжить, требуется срочное получение нового знания, которым эта половина народа не обладает в виде хотя бы эмпирического опыта. Повернулась ли наука, управляемая теперь антисоветски мыслящими людьми, к потребностям этих «слоев населения»? Ни в коей мере – ни на одном научном форуме об этом никто даже не заикнулся. Исключительная ориентация на «платежеспособный спрос», на потребности только имущей части населения. В советское время первое обследование бюджета и быта семей рабочих было проведено по инициативе С.Г.Струмилина уже в мае-июне 1918 г. в Петрограде. Затем оно охватило 40 городов. Были получены важные результаты, а в 1920-1922 гг. работа по уточненной методике была проведена в самых разных регионах страны. В 1918 г. были сделаны первые попытки рассчитать прожиточный минимум для установления обязательного минимального уровня заработной платы. Велись исследования фактического потребления и физиологических норм. В декабре 1922 г. было проведено всесоюзное месячное бюджетное обследование рабочих и служащих. С 1923 по 1928 г. такие месячные обследования проводились в ноябре. Это был большой проект, в ходе которого было накоплено много данных и методический опыт. В начале 30-х годов публикация официальных данных о материальном положении разных социальных групп прекратилась. В период тоталитаризма как провозглашенной утопии полного единства на сведения о разделении народа был наложен запрет. Регулярный учет распределения рабочих и служащих по уровню доходов начал вестись с 1956 г. Тогда же началось планомерное улучшение материального положения низкооплачиваемых категорий граждан. Из табл. 16 видно, как основная масса трудящихся передвигается в зону средних доходов. С 1956 г. в СССР поддерживался стабильный и довольно низкий фондовый коэффициент дифференциации (отношение суммарных доходов 10% высокооплачиваемых граждан к доходам 10% низкооплачиваемых) – показатель расслоения общества по доходам.  Суть советского строя наконец-то становится понятной по контрасту с тем, что принесла антисоветская программа. В стране, где массовая «структурная бедность» была давно искоренена и, прямо скажем, забыта так, что ее уже никто не боялся, массовая бедность буквально «построена» политическими средствами. Это – огромный эксперимент над обществом и человеком. Он настолько жесток и огромен, что у многих не укладывается в голове – люди не верят, что сброшены в безысходную бедность, считают это каким-то временным «сбоем» в их нормальной жизни. Вот кончится это нечто, подобное войне, и все наладится. Люди не верят, что старики, еще в старой приличной одежде, копаются в мусоре не из странного любопытства, а действительно в поисках средств к пропитанию. Наоборот, люди охотно верят глумливым и подлым сказкам телевидения о баснословных доходах нищих и романтических наклонностях бомжей. Стоит вспомнить, что в разгар перестройки, когда опасность резко обеднения людей в результате подрыва советской системы хозяйства уже была очевидна для специалистов, М.С.Горбачев взял на себя неблаговидную роль успокоить доверчивых граждан. Он говорил: «Иные критики наших реформ упирают на неизбежность болезненных явлений в ходе перестройки. Пророчат нам инфляцию, безработицу, рост цен, усиление социального расслоения, то есть то самое, чем так „богат“ Запад». В подтверждение того, что, мол, не надо всех этих бедствий бояться, ибо мы все же не Запад, он приводил множество писем как глас народа. Вот, он зачитал такое письмо: «Я веду с Вами очень честный и очень принципиальный разговор. В своем лице я выражаю мысли и чаяния целого поколения советской молодежи, получившей высшее образование. Мы чувствуем, что Вам работается трудно. Однако умоляем: ни шагу назад! Никаких передумок и даже малейших отступлений. Черт с ними, кто с Вами не согласен. Зато народ ликует и готов идти на самопожертвование ради достижения тех целей, к которым зовете Вы». Замечательно по-демократически звучит: «Черт с ними, кто с Вами не согласен». И, конечно, народ готов на самопожертвование. Ради чего? Курс на резкое обеднение людей еще в последние советские годы получил идеологическую поддержку – экспертов для этого было достаточно. Экономист Л.Пияшева криком кричала: “Не приглашайте Василия Леонтьева в консультанты, ибо он советует, как рассчитать “правильные” цены и построить “правильные” балансы. Оставьте все эти упражнения для филантропов и начинайте жестко и твердо переходить к рынку незамедлительно, без всяких предварительных стабилизаций”. При этом антисоветским политикам и идеологам было прекрасно известно, к каким последствиям приведет внезапное обеднение населения СССР. В недавнем докладе ВЦИОМ со ссылками на многие исследования в разных частях мира сказано: “Среднее падение личного дохода на 10% влечет среди затронутого населения рост общей смертности на 1% и рост числа самоубийств на 3,7%. Ощущение падения уровня благосостояния является одним из наиболее мощных социальных стрессов, который по силе и длительности воздействия превосходит стрессы, возникающие во время стихийных бедствий”. Отношение к бедности в двух типах цивилизации – буржуазной и советской – наглядно отражается в структуре цен. Когда советские люди, например, ученые, стали выезжать на Запад, одна из вещей, которые вызывали удивление, как раз состояла в том, что на Западе предметы первой необходимости относительно очень дороги, но зато товары, которые человек начинает покупать только при более высоком уровне благосостояния, – дешевы. Хлеб и молоко очень дороги относительно автомобиля или видеомагнитофона. В СССР было как раз наоборот, чем и пользовались командированные на Запад советские люди. Они везли туда наши дешевые консервы, хлеб и колбасу, даже шоколадные конфеты – чтобы не покупать там это по очень дорогой цене, а обратно привозили видеомагнитофоны. Вот пример: в 1989 г. я купил в Испании японский видеомагнитофон, который стоил там столько же, сколько 300 батонов хлеба. Его я продал в Москве за 3 тыс. рублей, на которые в Москве можно было купить 24 тыс. батонов хлеба. Иными словами, если брать за единицу измерения видеомагнитофон, то в Москве хлеб стоил в 80 раз дешевле, чем в Испании. Этот принцип ценообразования создавал на Западе жесткий барьер, который безвыходно запирал людей с низкими доходами в состоянии бедности – вынужденные покупать дорогие необходимые продукты, люди не могли накопить денег на дешевые «продукты для зажиточных». В СССР, напротив, низкие цены на самые необходимые продукты резко облегчали положение людей с низкими доходами, почти уравнивая их по фундаментальным показателям образа жизни с людьми зажиточными. Таким образом, бедность ликвидировалась, человек ценами «вытягивался» из бедности, и СССР становился «обществом среднего класса». Смена типа цивилизации, которая происходит начиная с 1991 г., прекрасно выражается в том, как изменился тип формирования цены на хлеб. Возьмем пшеничный хлеб. Цена пшеницы известна. Расходы на помол, выпечку и торговые издержки при советской системе составляли 1,1 от стоимости пшеницы. Это «технически обусловленные» расходы. Говорят, при рынке производство эффективнее, чем при советском строе (да и зарплата по сравнению с советским временем ничтожна). Ну пусть даже не эффективнее, и эти издержки не уменьшились. Все равно, реальная себестоимость буханки хлеба на московском прилавке равна примерно двукратной стоимости пшеницы, пошедшей на эту буханку. Это близко к тому, что мы видели на практике в СССР. В 1986 г. закупочная цена пшеницы была 17,2 коп/кг. Из 1 кг зерна выходит 2 кг хлеба, следовательно, эти 2 кг хлеба из 1 кг зерна обходились в 17+19 = 36 коп (19 коп. – это затраты на превращение зерна в хлеб). Продавались эти 2 кг хлеба за 44 коп или (хлеб высшего сорта) за 56 коп. То есть, хлеб продавали с небольшой прибылью. В 1989 г. цена пшеницы поднялась до 22 коп/кг (в РСФСР 22,7 коп), но цену хлеба еще не повышали, просто отказались от прибыли. Советские цены на белый хлеб можно назвать «техническими», технически обусловленными – потому, что именно на хлебе государство отказывалось от возможной прибыли и в то же время не давало дотаций. Поэтому все расходы на превращение зерна в хлеб на прилавке, которые составляли в СССР 1,1 от цены зерна, можно считать близкими к реальным затратам натурального хозяйства, предназначенного для потребления12. Как же складывается цена на хлеб в нынешней «антисоветской» России? В декабре 1993 г. батон хлеба в Москве стоил 230 руб. Он был испечен из 330 г. пшеницы урожая 1992 года. За это количество пшеницы правительство обещало селу заплатить 4 рубля. Выпечка хлеба «технически» примерно равна стоимости муки. Значит, реальная себестоимость бетона на прилавке – около 8 руб. А он стоил 230 руб.! Куда пошли 222 рубля из 230? Они изъяты из кармана покупателя какими-то «социальными силами». И это положение в принципе не меняется. Весной 2000 г., батон белого хлеба весом 380 г. стоил в Москве 6 руб. Он был выпечен из 200 г. пшеницы. Такое количество пшеницы стоило в декабре 1999 г. на российском рынке 34 коп. (1725 руб. за тонну)13. Себестоимость превращения пшеницы в хлеб с доставкой его к прилавку равна 110% от стоимости пшеницы, то есть для одного батона 38 коп. Итого реальная себестоимость батона равна 72 коп. А на прилавке его цена 6 руб. Таков масштаб «накруток» на пути от пшеницы до хлеба в рыночной экономике – 733%! Сейчас цена на хлеб в России «социальная», она обусловлена именно характером созданной экономической системы. Поэтому хлеб – хороший объект для сравнения сути двух систем. При советском (натуральном) хозяйстве хлеб был дешев, и бедность отступала, при нынешней экономике хлеб дорог, и цена его не дает людям вылезти из бедности. Изменение типа ценообразования сочетается в этом процессе с изменением типа распределения доходов. Поражает, что значительная часть интеллигенции как будто не видит, какая социальная катастрофа произошла в России в результате ликвидации советского типа распределения доходов. Не раз приходилось замечать, что читатели книг – люди, принадлежащие в основном к благополучной части населения – психологически защищаются от реальности, стараясь не думать о страданиях той части, по которой больнее ударила реформа. Они создают себе ложный образ благополучия. На деле обеднение было абсолютным, оно привело к резкому ухудшению здоровья людей, увеличению смертности и небывалому сокращению продолжительности жизни. Есть множество жестких данных статистики – экономической, МВД, медицинской. Она невольно и неизбежно фиксирует внимание именно на резком изменении всего типа жизни. Этот момент для нас и важен, в этой точке мы можем сразу ухватить два образа – уходящего советского жизнеустройства и идущего ему на смену нового, антисоветского. Вот данные о динамике фондового коэффициента распределения доходов. В СССР даже через три года реформ, в 1991 г., он был равен 4,5 (в США 5,6). Но уже к 1994 г. в РФ он по данным Госкомстата подскочил до 15,1. По данным бюллетеня ВЦИОМ (1995, № 3), в январе 1994 г. он был равен 24,4 по суммарному заработку и 18,9 по фактическому доходу (с учетом теневых заработков). Согласно данным ученых РАН, которые учли скрываемые богатыми доходы, реально коэффициент фондов в России в 1996 г. был равен 23. А группа экспертов Мирового банка, Института социологии РАН и Университета Северной Каролины (США), которая ведет длительное наблюдение за бюджетом 4-х тысяч домашних хозяйств (большой исследовательский проект Russia longitudinal monitoring survey), приводит коэффициент фондов за 1996 г. – 36,3! В 1999 г. разница в доходах еще сильно возросла. В некоторых отношениях социальное положение в России сегодня хуже, чем представляется западными экспертами и российскими социологами, мыслящими в понятиях западной методологии. Вернее, оно не просто хуже, а находится в совсем ином измерении. Негативные социальные результаты реформ измеряются экспертами в привычных индикаторах. Но положение в России подошло к тем критическим точкам, когда эти индикаторы становятся неадекватными. Например, при резком социальном расслоении в принципе утрачивают смысл многие средние величины. Так, показатель среднедушевого дохода, вполне информативный для СССР, ни о чем не говорит, ибо доходы разных групп стали просто несоизмеримы. В 1995 г. во всей сумме доходов населения оплата труда составила всего 39,3%, а рента на собственность 44,0% (соотношение 0,89:1). Нормальное для рыночной экономики соотношение совершенно иное (примерно 5:1). Ничего не говорят в такой ситуации и средние натурные показатели, например, потребления. В 1995 г. потребление животного масла в России было в два с лишним раза меньше, чем в 1990. Продажа мяса и птицы упала за это время с 4,7 млн. т до 2,1 млн. т. Но это снижение почти целиком сконцентрировано в бедной половине населения. Следовательно, половина граждан России совершенно не потребляла мяса и сливочного масла – как же можно ее «усреднять» с благополучной половиной! Сравнение обобщенных показателей без учета принципиальной разницы их составляющих ведет к невозможности увидеть главное – катастрофическое, скачкообразное изменение социальной системы. Оно заключается в возникновении качественной несоизмеримости объектов и явлений. Особенно это касается сравнения таких социальных показателей, как уровни потребления и уровни доходов, ибо они связаны с выражаемыми через них скрытыми (латентными) величинами резко нелинейно. Нас же интересуют именно скрытые величины, а индикаторы, показатели – это лишь их видимое выражение, доступное измерению. В России произошел разрыв между измеряемыми и скрытыми величинами, а значит, эти измеряемые величины перестали быть показателями чего бы то ни было. А ими продолжает пользоваться и правительство, и оппозиция. Уровень жизни снизился на 42%! Нет, всего на 37%! Какая неграмотность – если это, конечно, искренне. Дело в том, что социальные показатели содержат в себе «неделимости». Одна из «неделимостей» – та «витальная корзина», тот физиологический минимум, который объективно необходим человеку в данном обществе, чтобы выжить и сохранить свой облик человека. Это – тот ноль, тот порог, выше которого только и начинается благосостояние, а на уровне нуля есть лишь состояние, без «блага». И сравнивать доходы нужно после вычитания этой «неделимости». Можно сравнивать только то, что «выше порога». Это общий закон: если в сравниваемых величинах скрыты «неделимости», то при приближении одной из величин к размеру этой «неделимости» валовой показатель искажает реальность совершенно неприемлемо. «Зона критической точки», область возле порога, граница – совершенно особенная часть любого пространства, особый тип бытия. Доходы богатого человека и человека, находящегося на грани нищеты – сущности различной природы, они количественному сравнению не поддаются (точнее, это формальное сравнение ни о чем не говорит). Именно таковы сравнительные показатели социального расслоения, которые используют социологи («показатель Джини», децильный фондовый и др.). Говорят, ах, какая беда, согласно этим показателям, в России произошло социальное расслоение, более значительное, чем в США. А на деле никакого сравнения с США и быть не может, потому что в России возникла несоизмеримость между частями общества – социальная аномалия. Если проводить сравнение корректно – после вычитания физиологического минимума, то в России фондовый децильный коэффициент будет равен не 15, как утверждает правительство, и не 23, как утверждают ученые РАН, и даже не 36, как утверждают американские ученые – он будет измеряться тысячами! Ибо превышение доходов над физиологическим минимумом у самых бедных десяти процентов российских граждан приближаются к нулю. Небольшое снижение в уровне потребления семьи, чьи доходы на 50% превышают физиологический минимум, и семьи, которая находится на этом минимальном уровне потребления – совершенно несравнимые вещи. Состояние социальной сферы в России таково, что очень большая часть населения находится именно на абсолютном минимуме потребления, и всякая «эластичность» в снижении их доходов утрачена – для многих оно означает не «ухудшение благосостояния», а физическую гибель. А вот качественная обобщенная оценка. На основании исследований, проведенных в 22 регионах России в течение 1990, 1993 и 1994 гг. директор Центра социологических исследований Российской академии государственной службы В.Э.Бойков выдвигает важный тезис: “В настоящее время жизненные трудности, обрушившиеся на основную массу населения и придушившие людей, вызывают в российском обществе социальную депрессию, разъединяют граждан и тем самым в какой-то мере предупреждают взрыв социального недовольства” (В.Э.Бойков. Социально-экономические факторы развития российского общества. – СОЦИС, 1995, № 11). Придушившие людей! Лучше не скажешь. Замечу, что в работе этого правительственного социолога есть целый раздел под заголовком «Пауперизация как причина социальной терпимости». Вот что на деле, в самых абсолютных категориях означает отказ от советской системы хозяйства – пауперизацию населения! В Челябинске помощник губернатора рассказал: группа с московского телевидения, проезжая мимо, решила пообщаться с людьми, которые рылись на свалке за большим заводом. Кормясь остатками советской бесхозяйственности, эти люди откапывали бракованные медные детали. Разговорившись, бывшие рабочие расстегнули свои робы, и репортеры увидели страшные шрамы. Новые хозяева, «приобретя» заводы, посчитали своей собственностью и залежи лома десятилетней давности. И, чтобы отвадить жадных «люмпенов», однажды выпустили на них свору арендованных у милиции овчарок. Отлежав в больнице, кое-кто по месяцу, искалеченные люди вернулись добывать кусок хлеба. Поразительно, что на этом фоне идеологи, под прикрытием которых людей вгоняли в бедность, апеллируют к их советским стереотипам. И.Овчинникова в «Известиях» поучает: «В обозpимом будущем, как ни пpискоpбно, [мы] не сможем удовлетвоpять свои потpебности… Hадо пеpетеpпеть, утешая себя тем, что отцы и деды теpпели во имя светлого будущего, котоpое оказалось недостижимым, а мы – во имя того настоящего, какое может наблюдать всякий, кому доводилось пеpеезжать… из Ленингpадской области в Финляндию». Это утверждение за рамками и логики, и этики. Причем здесь Финляндия, если мы в Ленинградской области имели 98 г белка и вполне удовлетворяли свои в нем потребности? Почему мы должны брать пример с отцов и дедов, если вся перестройка была основана на постулате, что отцы и деды жили неправильно? И кто это мы, которые сегодня голодают? Входят в их число ведущие авторы «Известий»? И сколько продлится это обозримое будущее, во время которого нам будет не по карману молоко? Разве подобные вещи говорили «Известия» в 1990 г., когда призывали ломать советское жизнеустройство? Вот данные из двух официальных докладов медицинских ведомств. «Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1992 году», представленный Минздравом, Академией медицинских наук и Госкомитетом по санэпиднадзору РФ в 1993 г., констатировал: «Отмечается вынужденная ломка сложившегося в прежние годы рациона питания, уменьшается потребление белковых продуктов и ценных углеводов, что неизбежно сказывается на здоровье населения России и в первую очередь беременных, кормящих матерей и детей. В 1992 г. более половины обследованных женщин потребляли белка менее 0,75 г на кг массы тела – ниже безопасного уровня потребления для взрослого населения, принятого ВОЗ». А вот Государственный доклад 2000 г. «О состоянии здоровья населения Российской федерации в 1999 г.» Много места в Докладе уделяется нехватке лекарств, ликвидации санаториев и пр. медицинских служб, но все же главное – это ухудшение условий жизни. Сказано: «Непосредственными причинами ранних смертей является плохое, несбалансированное питание, ведущее к физиологическим изменениям и потере иммунитета, тяжелый стресс и недоступность медицинской помощи». Прежде всего, конечно, важно питание. Ему посвящен целый раздел Доклада. В частности, говорится: «Структура питания населения характеризуется продолжающимся снижением потребления биологически ценных продуктов питания… Белково-калорийная недостаточность наряду с падением уровня жизни населения связана…» и т.д. Но мы здесь скажем лишь о детях. Доклад фиксирует известный факт: "Складывающийся " бедный « тип питания приводит к возрастанию частоты белково-калорийной недостаточности, проявляющейся у детей и подростков снижением массы тела и низкими ростовыми показателями». Если бы только снижением массы тела! Нехватка белка наносит удар по всем физиологическим системам организма и по умственному развитию человека. СССР по качеству питания населения занимал 6-7 место в мире, хотя киви достать было нелегко и за ветчиной бывали очереди. Сегодня ветчину и устрицы нам доставляют прямо из Парижа. Но на всех угодить невозможно. В последнем году ХХ века в свободной России положение с питанием детей таково: "В настоящее время в искусственном вскармливании полностью или частично нуждаются 60-70% детей первого года жизни… В условиях снижающейся платежеспособности населения многие виды детского питания стали недоступными для большинства потребителей. Не улучшается положение дел с организацией питания детей, посещающих дошкольные учреждения и школы. Охват школьников горячим питанием в большинстве субъектов Российской Федерации сократился на 20-30%. Рационы питания обеспечивают потребность детского организма в энергии и белках только на 70-90%, в витаминах – на 20-40%. Сокращается вес и объем отпускаемых блюд. Прекращена витаминизация готовых блюд. Не решаются вопросы обеспечения детских и подростковых учреждений йодированной солью… Из-за отсутствия средств во многих школах организовано лишь чаепитие". Как красиво звучит – чаепитие … И замечательной фразой заканчивается раздел Доклада о детском питании: «Эффективными в этой связи могут стать информационные и образовательные программы, посвященные вопросам здорового питания школьников». Спасибо, кормильцы… Сравнивая отношение к детям – подкидышам в царской России, воспитанникам советских детских домов или нынешним детям-сиротам, стоит посмотреть на финансовый отчет президентской программы «Дети России» и особенно ее раздела – федеральной программы «Дети-сироты». Вдумайтесь в такой абзац отчета Минздрава: «Федеральные программы являются одним из основных механизмов реализации стратегии охраны материнства и детства. На реализацию медицинских разделов федеральной целевой программы „Дети-сироты“ в 1999 г. было выделено 0,05 млн. рублей». Пятьдесят тысяч рублей! Менее двух тысяч долларов. Цена одного обеда компании «новых русских» на Лазурном берегу. Во время гражданской войны моя мать работала учительницей, в 16 лет. Там, в Семиречье, война была тяжелой, сирот было много. Без всяких федеральных программ их собирали и кормили. Чей бы отряд ни проходил через станицу, к командиру, атаману или даже главарю банды шли учителя и требовали продуктов. Все выделяли из своих скудных запасов. В 1921 г. мать училась в Ташкентском университете, и привезли в Ташкент детей из Поволжья. Каждый член ВКП(б) и каждый комсомолец был обязан на свой студенческий паек кормить одного ребенка – выделять из своего пайка, как совесть велит. Совесть велела так, что на фотографии их курса видно – почти у всех студентов лица одутловатые от голода. А сегодня у наших партийцев из Союза правых сил и всяческих Союзов капиталистической молодежи лица одутловатые от обжорства. Вот в этом-то и разница цивилизаций. Последний раз редактировалось DONK; 12.04.2012 в 09:37. |

|

|

|

|

|

|

#939 | ||

|

Местный

Регистрация: 04.11.2008

Адрес: город-герой Ленинград

Сообщений: 1,070

Репутация: 153

|

В дополнение к сказанному выше

Цитата:

Цитата:

|

||

|

|

|

|

|

#940 | |

|

Заблокирован

Регистрация: 04.08.2011

Адрес: Ростов

Сообщений: 1,112

Репутация: -29

|

Цитата:

Люди пашут как волы и ни хрена не имеют, разоряются, убегают. А самую большую коллекцию бриллиантов собирает дочь Генерального секретаря ЦК КПСС! Труд школьного кочегара, по утверждению Мамушкина, оценивается выше чем труд директора школы - человека, на образование и подготовку которого государство потратило несравнимо больше денег, чем на обучение истопника, да и доверило ему будущее своей страны. А вы еще задумываетесь за что ненавидят советскую цивилизацию. |

|

|

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Собственность трудовых коллективов. | Ю.М. | Планируем новый российский социализм | 175 | 06.02.2021 12:18 |

| Долой частную собственность! | Прагматик | Планируем новый российский социализм | 742 | 28.06.2013 16:31 |

| Частная собственность - основа социализма? | Николаев | Новейшая история России | 24 | 12.11.2012 15:02 |

| Собственность трудовых коллективов. | Ю.М. | Планируем новый российский социализм | 286 | 20.06.2010 00:53 |

| Частная собственность, геноцид собственного народа. | otgpu | Клуб Красных Web-Мастеров | 13 | 12.09.2008 21:09 |