|

|||||||

| Без политики Раздел без политики. Любые разговоры о политики в этом разделе караются штрафными баллами. |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Без политики Раздел без политики. Любые разговоры о политики в этом разделе караются штрафными баллами. |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#11 | |

|

Местный

Регистрация: 28.06.2007

Сообщений: 4,604

Репутация: 1262

|

Цитата:

Вообще понятие "средневековье", от чего мерить? От Рождества Христова и развития государственного уклада в социальном и экономическом плане? Я считаю, у каждой страны есть своё начало, есть некая середина(только где Она? и конец не обозначен) и будущие. Ещё раз, где она середина?

__________________

Достоевский считал, что атеизм - болезнь жидовская, что он противен русскому народу. |

|

|

|

|

|

|

#12 | ||

|

Местный

Регистрация: 04.06.2010

Сообщений: 1,118

Репутация: 1232

|

Цитата:

Цитата:

Согласна с Вами, что тему начала и называла не я. Поэтому, видимо, лучше обсуждать её там, где кто-нибудь специально начнёт этот разговор. Здесь же я сделала свою первую ремарку только того ради, чтобы напомнить: "средневековье", о котором повествует топикстартер - оно "не наше" средневековье. Это "их" средневековье.

__________________

— Что есть человек? Последний раз редактировалось шла мимо; 29.10.2013 в 17:11. |

||

|

|

|

|

|

#13 | |

|

Местный

Регистрация: 28.06.2007

Сообщений: 4,604

Репутация: 1262

|

Цитата:

__________________

Достоевский считал, что атеизм - болезнь жидовская, что он противен русскому народу. |

|

|

|

|

|

|

#14 |

|

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Сообщений: 177

Репутация: 51

|

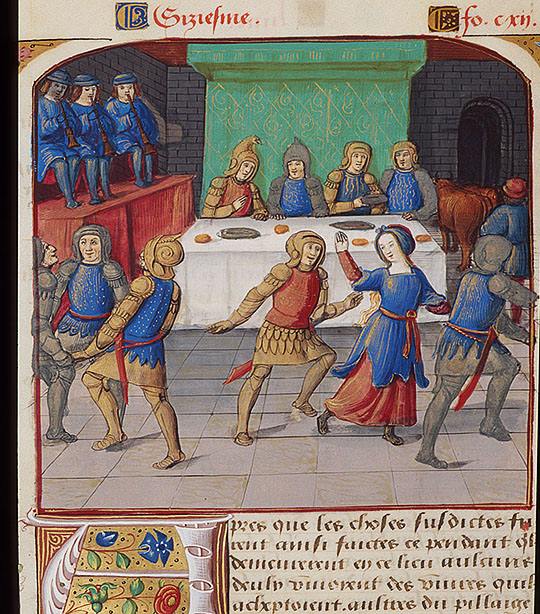

Тамплиеры

Тамплие́ры (фр. templiers от «temple» — храм, «храмовники») или Бедные Рыцари Христа и Храма Соломона (лат. Templique Solomonici) — духовно-рыцарский орден, основанный в Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода[1]. Один из первых по времени основания из религиозных военных орденов, наряду с госпитальерами. В XII—XIII веках орден был очень богат, ему принадлежали обширные земельные владения как в созданных крестоносцами государствах на территории Палестины и Сирии, так и в Европе. Орден обладал также широкими церковными и юридическими привилегиями, дарованными ему папой римским, которому орден непосредственно подчинялся, а также и монархами, на землях которых он имел владения и недвижимость. Орден нередко выполнял функции военной защиты государств, созданных крестоносцами на Востоке, хотя первичной целью, декларированной при его учреждении, была защита паломников в Святую землю. Однако в 1291 году крестоносцы были изгнаны из Палестины мусульманами, а тамплиеры переключились на ростовщичество и торговлю, накопили значительные ценности, и оказались в сложных имущественных отношениях с королями европейских государств и папой. В 1307—1314 годах члены ордена подверглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля Филиппа IV, крупных феодалов и римско-католической церкви, в результате чего орден был упразднён папой Климентом V в 1312 году. По поводу численности Ордена в историографии существует тенденция, которая преувеличивает число его последователей: Вильке считал, что в Ордене около 15 000 рыцарей; Цеклер — 20 000 рыцарей; Мальяр де Шамбюр — 30 000 рыцарей. Все эти цифры слишком велики и не соотносимы с количеством рыцарей, участвовавших в войне Филиппа IV с Орденом: во Франции было арестовано 538 рыцарей, на Кипре — 75 рыцарей, на Майорке — сражались 25 рыцарей, и все были повержены. И Франция, и Кипр, и Майорка были отдельными наставничествами Ордена. Очевидно, и историки переносят численность работников, слуг и оруженосцев и всех в целом людей Ордена, на численность его рыцарей. Pauperes commilitones Christi Templique Solomonici Орден рыцарей Христа, а также Орден рыцарей Соломонова Храма  Годы существования ок. 1119 – 1312 Годы существования ок. 1119 – 1312Подчинение Папа Римский Тип Военно-рыцарский орден Функция Защита паломников Численность 15 000 — 20 000 в лучшие времена, 10% из которых были рыцарями Прозвища Храмовники Покровитель Бернар Клервоский Участие в Крестовые походы Знаки отличия Белый плащ с красным крестом Командиры Известные командиры Гуго де Пейн Эврар де Бар Жак де Моле Великие магистры ордена тамплиеров

Зарождение  В годы, последовавшие за взятием Иерусалима в 1099 году, многие из участников Первого крестового похода вернулись на Запад или погибли, а созданные ими на Востоке новые государства крестоносцев не имели достаточно войск и полководцев, способных защищать их границы. В результате паломники, являвшиеся на поклон к христианским святыням, подвергались нападениям мусульман или просто грабителей, а крестоносцы были не способны обеспечить их охрану[2]. Приблизительно в 1118 году французский дворянин Гуго де Пейн собрал восемь своих родственников-рыцарей, включая Годфруа де Сент-Омера, и учредил Орден, провозгласив его целью защиту пилигримов в их паломничестве к святым местам на Ближнем Востоке. Свой орден они назвали «Нищие рыцари»[3][4]. Они были настолько нищи, что на двух человек у них была всего одна лошадь; в память об этом их печать на протяжении долгого времени представляла собой изображение коня, на котором сидят два всадника[5]. О деятельности ордена, как и вообще об ордене, мало кто знал вплоть до Собора в Труа (1128), на котором орден был признан официально, а священнику св. Бернару Клервоскому поручили разработать его Устав, в котором были бы сведены воедино основные законы ордена. Вильгельм, архиепископ Тирский, канцлер Иерусалимского королевства, один из крупнейших средневековых историков, — в своём труде документирует процесс создания ордена: Несколько благородных рыцарей, людей истинно верующих и богобоязненных, выразили желание жить в строгости и послушании, навсегда отказаться от своих владений, и, предав себя в руки верховного владыки церкви, стать членами монашеского ордена. Среди них первыми и наиболее знаменитыми были Гуго де Пейн и Годфруа де Сент-Омер. Поскольку у братства не было пока ни своего храма, ни жилища, король предоставил им временное убежище у себя во дворце, построенном на южном склоне Храмовой горы. Каноники стоявшего там храма на определенных условиях уступили часть обнесенного стеной двора для нужд нового ордена. Более того, король Иерусалимский Балдуин I, его приближенные и патриарх со своими прелатами сразу обеспечили ордену поддержку, выделив ему некоторые из своих земельных владений — одни пожизненно, другие во временное пользование — благодаря чему члены ордена могли бы получать средства к существованию. В первую очередь им было предписано во искупление своих грехов и под руководством патриарха «защищать и охранять идущих в Иерусалим паломников от нападений воров и бандитов».[6]Орден составлял группу рыцарей на службе храма Гроба Господня[7]. Правитель Иерусалимского королевства Балдуин II выделил рыцарям в юго-восточном крыле Иерусалимского храма, в мечети Аль-Акса, место под штаб-квартиру. А Бернар Клервоский, разработавший устав рыцарей Храма, стал и патроном ордена. С той поры орден стали называть Орденом Храма, а рыцарей — храмовниками (тамплиерами).   Св. Бернар Клервоский, покровитель ордена Тамплиеры, присутствовавшие на Соборе в Труа, развернули во Франции и Англии активную и успешную кампанию по вербовке в орден, для чего большая их часть, следуя примеру Годфруа де Сент-Омера, отправилась на родину. Гуго де Пейн посетил Шампань, Анжу, Нормандию и Фландрию, а также Англию и Шотландию. Помимо множества неофитов, орден получил щедрые пожертвования в виде земельных владений[3], что обеспечило ему стойкое экономическое положение на Западе, особенно во Франции, и подтвердило его первоначальную «национальную» принадлежность — орден считался французским. Однако очень скоро идея присоединения к этому духовно-рыцарскому ордену захватила также и Лангедок, и Пиренейский полуостров, где близость враждебно настроенных мусульман заставляла местное население возлагать надежды по защите на крестоносцев. 29 марта 1139 года папа Иннокентий II издал буллу, названную им Omne Datum Optimum, в которой говорилось, что тамплиеры могут свободно пересекать любые границы, освобождаются от налогов, и не подчиняются никому кроме самого римского папы. Связь с Храмом Соломона Поскольку они не имели ни церкви, ни постоянного прибежища, король дал им на время местожительство в южном крыле дворца, близ Храма Господня«Храм Господень» — имеется в виду Второй иерусалимский Храм, построенный вернувшимися из Вавилонского Изгнания иудеями, во главе с пророками Ездрой и Неемией, и разрушенный римлянами в 70 году н. э. Во время существования Иерусалимского королевства крестоносцев Храмом Господним именовался т.н. «Купол Скалы», он же — Золотой купол или Куббат ас-Сахра на арабском. Мечеть «Аль-Акса» («Крайняя») именовали Темплум Соломонис — Храм Соломона. Золотой купол и мечеть «Аль-Акса», а также, позднее, и дворец Иерусалимского короля, были построены на территории Храмовой горы — там же, где стоял разрушенный римлянами Иерусалимский храм. Первой резиденцией ордена стал домик рядом с „Храмом Соломона“. Главная резиденция тамплиеров располагалась в южном крыле дворца. На средневековых планах и картах, изображающих Иерусалим, вплоть до XVI века Храмовая гора носит название Храма Соломона. К примеру, на плане Иерусалима 1200 года ясно можно прочитать «Темплум Соломонис». Отсюда и название самого ордена. В документах 1124-1125 годов тамплиеры именуются «рыцари Храма Соломона» или «рыцари Иерусалимского Храма». «Подлинный Храм — Храм, в котором они живут вместе, не столь величественный, правда, как древний и знаменитый Храм Соломона, но не менее прославленный… Ибо… Он печется больше о чистоте умов, а не о позолоте стен.»[8] «Помещения их расположены в самом Храме Иерусалимском, не столь огромном, как древний шедевр Соломона, но не менее славном…Деятельность в эпоху крестовых походов   Печать тамплиеров. Двое всадников символизируют двойственность монаха и солдата, или обет бедности, или смирение, ибо гордец не сядет с другим на одну лошадь. По одной версии[какой?], в течение последующих девяти лет девять рыцарей не приняли в своё общество ни одного нового члена. Но следует отметить существование фактов, позволяющих либо усомниться в создании Ордена в 1119 году, либо в его девятилетней замкнутости. Известно, что в 1120 году в Орден был принят Фульк Анжуйский, отец Жоффруа Плантагенета, а в 1124 году — Граф Шампанский. К 1126 году были приняты ещё два человека. Финансовая деятельность Одним из главнейших занятий Ордена были финансы. По словам Марка Блока, «деньги мало циркулировали». Они были не реальными монетами, но переводными, счётными. «Лишь в самом конце XIII века французские легисты с трудом стали различать её (монеты) действительную стоимость (вес в золоте) и натуральную, то есть её трансформацию в денежный знак, инструмент обмена», — писал Жак Ле Гофф[источник не указан 1158 дней]. Величина ливра изменялась с 489,5 грамма золота (время Каролингов) до 89,85 грамма в 1266 году и до 72,76 грамма — в 1318 году. Чеканка золотых монет возобновилась с середины XIII века: флорин 1252 года (3,537 г.); экю Людовика IX; венецианский дукат 1284 года. В реальности, по словам Ж. Ле Гоффа, чеканили серебро: грош Венеции (1203), Флоренции (ок. 1235), Франции (ок. 1235). Денежные отношения, таким образом, носят весовой характер — что их несколько затрудняет. Попытки же оценить какую-либо степень богатства могут привести к неадекватным результатам. Можно, к примеру, оценивать по уровню 1100 года — когда ливр колебался в пределах 367—498 г, а можно по уровню 1318 года — ливр 72,76 г. Таким образом, автор какой-либо работы может, оперируя данными, получить нужный ему результат — об огромной величине богатства тамплиеров, например. Нужно заметить — ввиду большого риска финансовыми операциями зарабатывали только определённые лица и конгрегации. Ростовщичеством занимались обычно итальянцы (ломбардцы) и евреи. Конкуренцию им составляли аббатства, которые обычно давали деньги под залог «земли и плодов с неё». Целью кредита обычно было паломничество в Иерусалим, сроком — возвращение оттуда. Величина кредита составляла, как правило, 2/3 суммы залога. Значительно более солидно выглядел на этом поле финансовой деятельности Орден тамплиеров. У него был особый статус — не только светской организации, но и духовной; следовательно, нападения на помещения Ордена рассматривались как святотатство. Кроме того, тамплиеры получили позже у папы право заниматься финансовыми операциями, благодаря чему вели свою деятельность открыто. Другим конгрегациям приходилось прибегать ко всякого рода ухищрениям (например, давать деньги в рост евреям). Именно тамплиеры являются изобретателями чеков, причём, если сумма вклада исчерпывалась, то её можно было увеличить с последующим восполнением родственниками. Дважды в год чеки посылали в комтурию выпуска для окончательных подсчётов. Каждый чек снабжался отпечатком пальца вкладчика. За операции с чеками Орден брал относительно небольшой сбор. Наличие чеков освобождало людей от необходимости перемещений драгоценных металлов, игравших роль денег. Теперь можно было отправляться в паломничество с небольшим кусочком пергамента и в любой комтурии тамплиеров получить полновесную монету. Таким образом, денежная собственность владельца чека стала недоступной для разбойников. У Ордена можно было взять ссуду под 10 % — для сравнения: кредитно-ссудные кассы и ростовщики давали ссуды под 40 %. Но со времён крестовых походов папы освободили крестоносцев от «еврейских долгов», тамплиерам же отдавали в любом случае. По мнению Сюварда, «самым длительным занятием тамплиеров, их вкладом в разрушение монополии Церкви на ростовщичество, было занятие экономикой. Ни одно средневековое учреждение не сделало большего для развития капитализма». Орден обладал огромными земельными владениями: в середине XIII века около 9000 мануариев, а к 1307 году — около 10500 мануариев. Мануарием в Средние века называли земельный участок размером 100—200 га, доход с которого позволял вооружить рыцаря. Тем не менее, следует отметить, что земельные владения Ордена Иоаннитов более чем вдвое превосходили владения Ордена Храма. Постепенно тамплиеры становятся крупнейшими кредиторами Европы. В числе их должников все — от крестьян до королей и пап. Банковское дело у них настолько развито, что Филипп II Август доверил казначею Ордена исполнение функций министра финансов: «В течение 25 лет королевская казна управлялась казначеем Ордена Гаймаром, потом Жаном де Милли» [источник не указан 1158 дней]. При Людовике IX Святом королевская казна находилась в Тампле. При преемнике Людовика она продолжала там оставаться и почти слилась с кассой Ордена. «Главный казначей Ордена стал главным казначеем Франции и сосредоточил финансовое управление страной», — пишет Лозинский С. Г. . Ещё за 100 лет до этого один из ключей от иерусалимской казны также был дан на хранение Ордену. Рыцарям Храма были знакомы бухгалтерский учёт и принцип двойной записи, чековые расчеты и сложные проценты; во всём христианском мире не было более опытных экономистов. Орден вёл активные строительные работы. На Востоке они по большей части заключались в возведении за́мков и мощении дорог. На Западе усилиями и за счёт Ордена строились дороги, церкви, соборы и замки. В Палестине тамплиерам принадлежало 18 важных замков, например, Тортоза, Фев, Торон, Кастель-Пелегринум, Сафет, Гастин и другие. За менее чем 200 лет Орден построил в Европе «80 соборов и 70 храмов поменьше», — говорит Ж. Майе[источник не указан 1158 дней]. Важна дорожная деятельность тамплиеров. Нехватка дорог, множество таможенных барьеров — сборов и пошлин, взимаемых каждым феодалом у каждого моста и пункта обязательного проезда, не считая разбойников и пиратов, затрудняли передвижение. Качество существующих дорог было, по мнению С. Г. Лозинского, весьма низким. Свои дороги тамплиеры охраняли и на их перекрёстках строили комтурии, где можно было остановиться на ночлег. За проезд по их дорогам не взималась пошлина — явление, исключительное для Средневековья. Значительной была орденская благотворительность. Устав тамплиеров предписывал им трижды в неделю кормить бедных в своих домах. Кроме нищих во дворе, четверо ели за столом. Г. Ли пишет, что когда во время голода в Мостаре цена меры пшеницы поднялась с 3 до 33 су, тамплиеры кормили 1000 человек ежедневно[источник не указан 1158 дней]. В 1291 году столица крестоносцев в Святой земле Акра пала, и оба ордена перенесли свои резиденции на Кипр. Ещё задолго до этого, используя свои накопления и связи, тамплиеры стали крупнейшими банкирами Европы, и военная сторона деятельности отошла у них на второй план. Велико было влияние тамплиеров в Испании, Франции и Англии. Орден сложился в жёсткую иерархическую структуру с Великим магистром во главе. Они распределялись по четырём разрядам — рыцарей, капелланов, оруженосцев и слуг. По оценкам[каким?], численность людей ордена — рыцарей и сервентов — во времена наибольшего могущества достигала 20 000. Благодаря прочной сети командорств — в XIII веке их насчитывалось пять тысяч вместе с зависимыми замками и монастырями, — покрывающей почти целиком Европу и Ближний Восток, тамплиеры могли обеспечивать под небольшие ссудные проценты не только охрану вверенных им ценностей, но и их перевозку из одного места в другое, от заимодавца к заёмщику или от погибшего паломника к его наследникам. Непомерные богатства ордена вызывали вражду и зависть, особенно французского короля Филиппа IV Красивого, который сам был крупным должником ордена и жаждал прибрать к рукам их богатства. Привилегии ордена: подсудность лишь папе, изъятие из-под юрисдикции королей, освобождение от церковных налогов, — вызывали недоброжелательство со стороны церковного клира. Снаряжение и боевые порядки Наступательное вооружение тамплиера регламентировалось «Уставом». Каждый рыцарь должен был иметь длинный обоюдоострый меч. Конному воину полагались копье и палица. В походе употреблялись три ножа: боевой кинжал, нож для хлеба и нож с узким лезвием, что позволяло использовать его как шило. Рыцарь перевозил свои пожитки в двух мешках: один — для белья, а другой — для доспехов. Большую часть походного груза вез оруженосец, который не следовал за своим сеньором, а ехал впереди него, чтобы тот мог держать своего слугу в поле зрения. Для ночевки в поле у рыцаря имелась палатка. Основой военного преобладания тамплиеров являлась дисциплина. Знамя ордена до начала атаки нес подмаршал, находившийся рядом с маршалом. Чтобы дать сигнал к атаке, маршал брал знамя. Так как он не мог защищаться, то его окружали 5-10 рыцарей. Рыцарю дозволялось иметь трех животных (двух коней и осла, боевого коня и двух ослов, или трёх коней) и одного оруженосца, а четвертую лошадь и второго оруженосца — по дозволению магистра. Доспехами являлись кольчуга, кольчужные чулки и горшковый шлем. Кольчугу рыцари надевали поверх стеганой куртки, которая называлась les espalieres (оплечье). Гербовая котта, надеваемая поверх доспехов, с красным крестом спереди и сзади, была из белой ткани для рыцарей, из черной — для сержантов. Меч носили на поясе, его подвешивали на двух широких идущих накрест ремнях-перевязях так, чтобы ножны были расположены вертикально, острием в землю. В качестве оружия помимо меча тамплиеры пользовались копьем с металлическим наконечником и турецкой палицей. На шее висел треугольный щит, обтянутый кожей. Комплект белья состоял из двух рубах и двух штанов. К ним полагалась пара башмаков. Рубаху поверх штанов опоясывали узким поясом. Так рыцари спали ночью. Верхняя одежда — долгополая туника, называемая платьем, и большой плащ. Рыцарь получал две небольших салфетки или платка: один — в качестве столовой скатерти, другой — для мытья головы. Разгром и упразднение Ордена Секретные переговоры короля Французского с папой Римским Используя как предлог какой-то донос[источник не указан 1589 дней], Филипп IV Красивый (1285—1314) приказал без шума допросить нескольких тамплиеров и затем начал секретные переговоры с папой Климентом V, требуя расследования. После некоторых колебаний папа согласился. Орден не рискнул возражать против проведения следствия. 22 сентября 1307 года Королевский совет принял решение об аресте всех тамплиеров на территории Франции. Три недели в секрете шли приготовления к непростой операции[источник не указан 1589 дней]. Королевские чиновники, командиры военных отрядов, а также местные инквизиторы, до последнего момента не знали, что им предстояло совершить: приказы поступили в запечатанных пакетах[источник не указан 1589 дней], которые разрешалось вскрыть лишь в пятницу, 13 октября. Тамплиеры были захвачены врасплох. Король делал вид, что действовал с согласия папы[источник не указан 1589 дней], а тот настаивал, что узнал об облаве на тамплиеров лишь по её завершении[источник не указан 1589 дней]. Арестованным тамплиерам приписывались тяжкие преступления против религии и морали: богохульство, отречение от Христа, культ дьявола, распутство, мужеложство и скотоложество. Допрос вели совместно инквизиторы и королевские слуги, при этом применялись жестокие пытки, и в результате следствие добивалось нужных признаний. В мае 1308 Филипп IV созвал Генеральные штаты и заручился их поддержкой, тем отводя любые притязания папы. Формально спор с Римом вёлся о том, кто будет судить тамплиеров, а по существу — кто завладеет их богатствами. Уничтожение ордена   Жак де Моле Рано утром в пятницу 13 октября 1307 года проживавшие во Франции члены ордена были арестованы чиновниками короля Филиппа. Аресты производились именем Святой инквизиции, а владения тамплиеров конфисковал король. Членов ордена обвиняли в тягчайшей ереси — в отречении от Иисуса Христа, в том, что они плевали на распятие, целовали друг друга непристойным образом и практиковали мужеложство, а также поклонялись идолу Бафомету на своих тайных собраниях, кремировали умерших братьев и подмешивали пепел в общую трапезу и т. д. В октябре и ноябре арестованные тамплиеры, в том числе Жак де Моле, Великий магистр ордена, и Гуго де Пейро, генеральный визитатор, почти одновременно признали себя виновными. Ко многим заключённым применялись пытки, несколько сот тамплиеров было замучено до смерти в первые же дни после арестов. Затем де Моле публично повторил свое признание перед собранием теологов Парижского университета. Со своей стороны Филипп IV написал другим христианским монархам с настоятельной просьбой по его примеру арестовать всех тамплиеров в их владениях. Папа Климент V видел в действиях Филиппа посягательство на исключительно папскую юрисдикцию над тамплиерами. Однако вынужденный смириться со свершившимся фактом, он попытался возглавить преследования. 22 ноября 1307 года папа издал буллу «Pastoralis praeeminentiae», в которой приказывал всем христианским монархам произвести аресты тамплиеров и конфискацию их земель и имущества. Эта булла положила начало судебным процессам в Англии, в Испании, в Германии, Италии и на Кипре. Два кардинала были посланы в Париж для личного допроса руководителей ордена. Однако в присутствии представителей папы де Моле и де Пейро отказались от своих признаний и настоятельно просили остальных тамплиеров сделать то же. В начале 1308 года папа приостановил инквизиционные процессы. Филипп IV и его люди в течение полугода тщетно пытались воздействовать на папу и побудить его возобновить следствие. Во время личной встречи короля и папы в Пуатье в мае-июне 1308 года после долгих споров папа наконец согласился начать два судебных расследования: одно должно было осуществляться папской комиссией внутри самого ордена, второе — представлять собой серию судов на уровне епископств для определения вины или невиновности того или иного члена ордена. На октябрь 1310 года был намечен Вьеннский собор, которому предстояло вынести окончательное решение по делу тамплиеров. Епископальные расследования под контролем и давлением самих епископов, тесно связанных с французским престолом, начались в 1309 году. В большинстве случаев тамплиеры повторили свои признания после суровых и продолжительных пыток. Папская комиссия, расследовавшая деятельность ордена в целом, начала слушания в ноябре 1309 года. Братья-тамплиеры, вдохновляемые священниками Пьером де Болонья и Рено де Провеном, стали последовательно защищать Орден и своё достоинство перед лицом папской комиссии. К началу мая 1310 почти шестьсот тамплиеров пришли к решению защищать орден, полностью отрицая вырванные у них признания, сделанные перед инквизиторами в 1307 или перед епископами в 1309 году. Папа Климент отложил Собор на год до 1311. Архиепископ Санса, ставленник короля, вновь начал расследование по делу отдельных членов ордена в своей епархии, постановил, что 44 человека виновны как повторно впавшие в ересь, и передал их светским властям, приводившим в исполнение церковные приговоры. 12 апреля 1310 года пятьдесят четыре тамплиера были приговорены к сожжению на костре и казнены в предместье Парижа. Один из двух главных вдохновителей защиты ордена в суде, Пьер де Болонья, пропал без вести, а Рено де Провен был приговорён советом провинции Санс к пожизненному тюремному заключению. Слушания папской комиссии закончились только в июне 1311 года. Летом 1311 года папа объединил свидетельские показания, полученные во Франции, с материалами следствия из других стран. Только во Франции и в подвластных ей землях от тамплиеров добились признания вины. В октябре 1311 наконец состоялся Вьеннский собор. Папа потребовал упразднения ордена, обесчестившего себя и уже не способного существовать далее в прежнем виде. Сопротивление отцов Собора было довольно значительным. Папа, под давлением короля Франции, настоял на своих требованиях, заставив аудиторию молчать под страхом отлучения от церкви. Булла «Vox in excelso» от 22 марта 1312 года ознаменовала роспуск ордена, а согласно булле «Ad providam» от 2 мая вся собственность ордена передавалась их соперникам госпитальерам. Вскоре после этого Филипп IV изъял у госпитальеров крупную сумму денег как судебную компенсацию.   Сожжение двух тамплиеров. Многих тамплиеров приговорили к различным срокам заключения, иногда пожизненно. Тех кто не признал своей вины заточали в монастыри, где они до конца жизни влачили жалкое существование. Предводители были приговорены к пожизненному заключению. Гуго де Пейро, генеральный визитатор ордена, и Жоффруа де Гонневиль, приор Аквитании, выслушали приговор молча, однако Великий магистр Жак де Моле и приор Нормандии Жоффруа де Шарнэ громко протестовали, отвергая обвинения, и утверждая, что святой орден чист перед Богом и людьми. Король потребовал их осуждения как впавших в ересь вторично, и в тот же вечер они были сожжены на одном из островков Сены. Ранее де Моле и де Шарнэ частично признали справедливость наветов чтобы избежать пыток. Если бы они признали вину на суде, то возможно, отделались бы церковным покаянием и извержением из сана. Заявив же о своей полной невиновности, обрекли себя на мучительную казнь как злостные еретики. Утверждают что для высокопоставленных духовных лиц, как де Моле, практиковалось удушение или опаивание наркотиками, чтобы заглушить жестокую боль при сожжении заживо. Но ничего этого не было сделано, и они испытали все муки сполна. Охваченный пламенем, де Моле, сколько хватало жизни, яростно кричал о своей невиновности, проклиная короля и папу, и звал их за собой на Страшный суд.  Мессиры, не пройдет и года, как я призову Вас на Страшный Суд! Жак де Моле Мессиры, не пройдет и года, как я призову Вас на Страшный Суд! Жак де Моле Обвинения

Самым жестоким было преследование во Франции. На её примере историки обычно рассматривают процесс, при этом складывается впечатление, что аналогично: пытки, тюрьмы и костры — он выглядел и в других странах. Это не совсем так. Факты, приведенные Г. Ли, показывают, что если пытки применялись почти везде, кроме Кипра, Кастилии, Португалии, Трира и Майнца, то в тюрьму их заключали обычно:

В качестве свидетелей на процессах часто использовали малообразованных братьев Ордена, то есть братьев-слуг. Г. Ли отмечает, что именно они во многих местах дали самые тяжёлые и ценные с точки зрения инквизиции показания. Использовались также показания ренегатов Ордена: флорентийца Роффи Деи и приора Монфоконского; последний, будучи осуждён великим магистром на пожизненное заключение в тюрьме за многочисленные преступления, бежал и сделался обвинителем своих прежних братьев. В Германии меры, применяемые к тамплиерам, целиком зависели от отношения к ним местных светских властей. Бурхард III Марбургский тамплиеров не любил и сжёг рыцарей из четырёх монастырей — за что их родственники причинили ему потом большие неприятности. Архиепископы Трира и Кёльна в 1310 году уступили свои полномочия по отношению к тамплиерам Бурхарду III Марбургскому за их земли. Архиепископ Майнца Пётр навлек на себя недовольство Климента V за оправдание тамплиеров. У тамплиеров, в глазах архиепископа и тамошних обвинителей, были неоспоримые доказательства своей правоты: на созванный 11 мая 1310 года собор командор Гуго Сальм явился сам и привел всех двадцать тамплиеров; их плащи бросили в костер и кресты на них не сгорели. Это чудо сильно повлияло на общественное мнение, и их оправдали. В той же Германии Св. Иоанн выступил в пользу тамплиеров, приведя случай, когда во время голода при увеличении цены на хлеб с 3 су до 33 тамплиеры из монастыря в Мостере кормили 1000 человек ежедневно. Тамплиеры были оправданы. Узнав о таком исходе дела, Климент V приказал Бурхарду III Марбургскому взять дело в свои руки — результат известен. Преследования тамплиеров в Арагоне начались в январе 1308 года. Большинство тамплиеров заперлось в семи замках, некоторые сбрили бороды и скрылись. Командором Арагона был тогда Рамон Са Гвардия. Он укрепился в Миравете. Также тамплиеры укрепились в замках Аскон, Монтсо, Кантавьеха, Вилель, Кастельот и Чаламера. Местное население оказывало тамплиерам помощь, многие приходили в замки и защищали их с оружием в руках. В ноябре 1308 года сдалась крепость Кастельот, в январе 1309 года — крепость Миравета, Монсо и Чаламера — в июле 1309 года. К ноябрю 1309 года тамплиерам из остальных крепостей было разрешено выйти группами по 2—3 с оружием в руках. Рамон Са Гвардия 17 октября обратился к вице-канцлеру папы Арнольду, указывая, что тамплиеры, находящиеся в плену по 20—30 лет, не отрекаются от Бога, тогда как отречение даёт им свободу и богатство, и даже сейчас 70 тамплиеров томятся в плену. В защиту тамплиеров выступили представители многих знатных фамилий. Король Яков выпустил узников, но оставил земли и замки себе. Рамон Са Гвардия удалился на Майорку. Тамплиеры Кипра, которых на острове было 118 братьев всех степеней (75 — рыцари), сначала несколько недель оборонялись, потом были арестованы под честное слово. Само количество рыцарей на острове (обычное соотношение рыцарей и служащих было 1:10) чётко говорит о том, что именно Кипр, а не Тампль в Париже был в то время главным местопребыванием тамплиеров. Г. Ли пишет: «На Кипре, где тамплиеров знали лучше, чем где-либо в другом месте, к ним чувствовали симпатию не только друзья, но и враги, и особенно все те, кто долгое время был с ними в близких отношениях; никто не поставил в вину ордену никакого преступления, пока виновность его не была так беспричинно подтверждена буллами папы»[источник не указан 1158 дней]. Пытки к тамплиерам не применялись, все они единогласно отрицали виновность Ордена Храма. Другие 56 свидетелей из числа духовных лиц всех степеней, вельмож и горожан, среди которых были и политические противники тамплиеров, однозначно заявляли, что им известны только факты, делавшие честь Ордену — всячески подчеркивалась их щедрость, милость и ревность к исполнению религиозных обязанностей. На Майорке все 25 тамплиеров с 22 ноября 1307 года закрылись в наставничестве Матте. Позже, в ноябре 1310 года, к ним присоединился Рамон Са Гвардия. На процессе 1313 года тамплиеры признаны невиновными. Во Франции тамплиеры были арестованы и заключены в тюрьмы с 6 утра 13 октября 1307 года. К ним сразу же были применены пытки и жестокое обращение. Именно во Франции впервые стали сжигать на кострах рыцарей Ордена Храма. К несчастью инквизиторов, среди тамплиеров не было ни одного подследственного, который бы отстаивал ересь Ордена. Наличие такого свидетеля было бы просто подарком судьбы для Филиппа IV. Рыцари под пытками признавались во всех грехах. Пытки были настолько ужасны, что Аймери де Вильер позже заявил: «Я бы признал всё; я думаю, что признал бы, что убил Бога, если бы этого потребовали». Но после, на следующем же допросе рыцари отказывались от признаний в ереси. Эти отказы носили столь массовый характер, что Жан де Мариньи, архиепископ Санской епархии (в которую тогда входил и Париж) был вынужден под давлением Филиппа IV передавать отказывающихся от своих показаний тамплиеров в руки светской власти для сожжения на кострах. Все инквизиционные правила перевернулись наоборот: ведьма, отказавшаяся от ереси, была уверена в своем спасении и окончании пытки; тамплиер, отказавшийся от ереси, попадал на костёр. Процесс закончился расформированием ордена. 3 апреля 1312 года Климент V выпустил буллу «Vox in excelso», в которой говорил: осудить Орден за ересь нельзя, но тамплиеры добровольно сознались в заблуждениях — это отвратит верующих, которые больше не будут вступать в Орден; таким образом, пользы он приносить не будет и должен быть расформирован. Имущество тамплиеров переходило к ордену св. Иоанна, но С. Г. Лозинский отмечает, что доминиканцы, картезианцы, августины и целистины тоже сумели поживиться. Тамплиеров выпускали из тюрем даже во Франции, кроме руководства. Частью они влились в орден св. Иоанна. На Майорке тамплиеры жили в крепости Мас Дё, каждый из них получал от 30 до 100 ливров пенсии. Рамону Са Гвардии была назначена пенсия в 350 ливров и доходы от сада и виноградника. Последний из тамплиеров Майорки умер в 1350 году — звали его Беранжель де Коль.   Замок Томар — резиденция португальских тамплиеров и их преемников. В Португалии судьба тамплиеров была более чем благоприятна: в благодарность за услуги, оказанные ими в борьбе с сарацинами король Диниш I основал орден Христа, который был утвержден в 1318 году папой Иоанном XXII. Новый орден был простым продолжением старого. Обязанность содержать бывших тамплиеров возлагалась на тех, кому перешло их имущество. Суммы эти порой бывали настолько велики, что в 1318 году Иоанн XXII запретил выдавать тамплиерам Германии такую пенсию, которая позволяла им копить деньги и жить роскошно. Во Франции на долю короля и его семьи приходилось:

Легенды тамплиеров С орденом тамплиеров связанно много различных легенд. Легенда о проклятии Согласно Готфриду Парижскому, Жак де Моле, взойдя на костёр, вызвал на Божий суд Филиппа IV, хранителя печати Ногаре и Климента V. Вроде бы сломленный морально и физически великий магистр неожиданно громким, громовым голосом, так, чтобы слышал народ, произносит[источник не указан 1158 дней]: — Справедливость требует, чтобы в этот ужасный день, в последние минуты моей жизни я разоблачил всю низость лжи и дал восторжествовать истине. Итак, заявляю перед лицом Земли и Неба, утверждаю, хотя и к вечному моему стыду: я действительно совершил величайшее преступление, но заключается оно в том, что я признал себя виновным в злодеяниях, которые с таким вероломством приписывают нашему ордену. Я говорю, и говорить это вынуждает меня истина: орден невиновен; если я и утверждал обратное, то только для прекращения чрезмерных страданий, вызванных пыткой, и умилостивления тех, кто заставлял меня все это терпеть. Я знаю, каким мучениям подвергли рыцарей, имевших мужество отказаться от своих признаний, но ужасное зрелище, которое мы сейчас видим, не может заставить меня подтвердить новой ложью старую ложь. Жизнь, предлагаемая мне на этих условиях, столь жалка, что я добровольно отказываюсь от сделки…Очевидно, практика вызова на Божий Суд связана с верой в высшую справедливость, перед лицом которой виновные отвечают жизнью. На Божий Суд вызывали в предсмертном состоянии — это было последние желание умирающего. Согласно средневековым представлениям, последняя воля, последнее желание умирающего выполняется. Такая точка зрения не является характерной только для Средневековья. Взгляд этот мы можем встретить в разные периоды истории человечества в абсолютно разных регионах. Отголоски такого рода представлений практически дошли до Нового времени — последнее желание перед гильотиной например, или современная практика завещания — весь смысл которого и заключается в точном исполнении воли покойного. Таким образом, Божий Суд из испытаний раскалённым железом, кипящей водой и судебных поединков в XIV веке превратился в рассмотрение дела перед лицом Бога, где истец — покойник, а ответчики — живы. Практика такого рода судов была достаточно обычной и Г. Ли приводит несколько примеров вызовов на Божий Суд. Нет ничего необычного, таким образом, в вызове великим магистром своих виновников на Божий Суд. Постепенно практика таких судов была забыта, и сознание недобросовестных историков создало легенду о проклятии тамплиеров. Эта легенда была широко раздута и послужила одним из оснований для приписываний Ордену различных магических практик. Задыхаясь в языках пламени, Жак де Моле предал анафеме папу, короля, Ногарэ и всё их потомство на вечные времена, предрекая, что оно будет унесено великим смерчем и развеяно по ветру. Здесь-то и начинается самое загадочное. Чуть более чем через месяц (20 апреля 1314 года) от кровавого поноса в ужасных судорогах скончался папа Климент V. Почти сразу же за ним умирает верный соратник короля де Ногарэ (на самом деле к моменту казни магистра (18 марта 1314) Ногарэ не было в живых уже около года — он умер в марте 1313 года[10]). В ноябре того же года якобы от инсульта скончался упавший с коня на охоте Филипп Красивый. Судьбу Филиппа разделили и три его сына, которых в народе окрестили «проклятыми королями». На протяжении 14 лет (1314—1328 гг.) они погибли один за другим при загадочных обстоятельствах, не оставив наследников. Со смертью Карла IV, последнего из них, династия Капетингов прервалась. Как ни странно, но и это ещё далеко не всё. Уже на первых представителей новой династии Валуа, родственной Капетингам, посыпались неслыханные бедствия. Началась широко известная Столетняя война (1337—1453 гг.). В ходе этой войны один из Валуа, Жан Добрый, умер в плену у англичан, другой, Карл VI, сошёл с ума. Валуа, как и Капетинги, кончили полным вырождением, при этом все последние представители династии погибли насильственной смертью: Генрих II (1547—1559) погиб на турнире, Франциск II (1559—1560) умер от усердного лечения, Карл IX (1560—1574) умирает от болезни, Генрих III (1574—1589) смертельно ранен монахом-фанатиком. И Бурбоны, сменившие Валуа в конце XVI века, продолжали испытывать на себе проклятие Жака де Моле: основатель династии Генрих IV пал от ножа убийцы, последний же её представитель при «старом порядке» Людовик XVI погиб на эшафоте в ходе революции. Любопытная деталь: перед казнью этот король был заточен в Тампльской башне, некогда бывшей твердыней тамплиеров. По словам современников, после того, как короля обезглавили на эшафоте, какой-то мужчина прыгнул на помост, окунул руку в кровь мёртвого монарха и показал её толпе, громко крикнув: — Жак де Моле, ты отмщён![источник не указан 1158 дней] Не меньшие бедствия постигли и «проклятых» пап. Едва кончилось «авиньонское пленение» — началась «схизма»: двое, а то и трое пап, избранных одновременно, в течение почти всего XV века предавали анафеме друг друга. Не успела закончиться «схизма», началась Реформация: сначала Ян Гус, потом Лютер, Цвингли и Кальвин свели на «нет» влияние «апостольских наместников» в центральной Европе, а Великая революция 1789—1799 годов вырвала из-под власти пап и Францию. Следует отметить, что ещё на заре своей деятельности орден в глазах современников виделся как некий мистический институт. Рыцарей Храма подозревали в волшебстве, колдовстве и алхимии. Считалось, что тамплиеры связаны с тёмными силами. В 1208 году папа Иннокентий III призывал храмовников к порядку по причине их «нехристианских действ» и «заклинания духов». Кроме того, легенды утверждают, что тамплиеры были весьма искусны в изготовлении сильнодействующих ядов. Тамплиеры были истреблены лишь во Франции. Английский король Эдуард II отправил рыцарей Храма в монастыри, чтобы они искупили свои грехи. Шотландия даже предоставила убежище тамплиерам из Англии и, возможно, Франции. Германские храмовники после роспуска ордена перешли в состав Тевтонского ордена. В Португалии рыцари Храма были оправданы судом и в 1318 году лишь изменили своё название, став рыцарями Христа. Под таким названием орден сохранился до XVI века. Корабли ордена плавали под восьмиконечными тамплиерскими крестами. Под этими же флагами плавал в Индию Васко да Гама. Различные гипотезы о тамплиерах На протяжении многих лет о жизни тамплиеров выдвигались различные гипотезы.   Мраморные кенотафы тамплиеров в Круглой церкви лондонского Темпла. Первая гипотеза была выдвинута исследователями Жаком де Майе и Инге Оттом. По их мнению, тамплиеры либо были вдохновителями идеи готических соборов, либо строили готические соборы, либо ссужали деньги на их постройку. Жак де Майе утверждает, что менее чем за сто лет тамплиеры построили 80 соборов и 70 храмов поменьше. Инге Отт говорит о разработке идей готического собора архитекторами Ордена и описывает участие архитекторов Ордена в строительстве соборов. Основной вопрос ставится обычно так: откуда тамплиеры брали огромные суммы, необходимые для строительства готического собора? В строительстве собора принимало участие обычно около 150 человек, каждый из них получал 3—5 су в день. Особая плата шла архитектору. В соборе в среднем было около двух-трёх тысяч витражей. Один витраж стоил в среднем от 15 до 23 ливров. Для сравнения: дом мясника в 1235 году на улице Саблон в Париже стоил 15 ливров; дом богача на Малом мосту в 1254 году — 900 ливров; строительство замка графа де Дрё в 1224 году обошлось ему в 1175 парижских ливров и две пары платья[источник не указан 1158 дней]. Довольно простое объяснение происхождения богатства тамплиеров дал А. В. Гульцев, специализирующийся на работе с архивами масонской ложи Великий восток Франции: «Обычно, уходя в крестовые походы, рыцари-феодалы передавали всё своё имущество под наблюдение братьев Ордена. Зная, что назад возвращался, в лучшем случае, один из десяти — остальные либо погибали, либо оставались жить в Святой земле… либо становились тамплиерами — можно понять, с какой скоростью богател Орден»[11]. Некоторые исследователи выдвигали другую гипотезу, что богатство тамплиеров обязано своим происхождением серебряным копям Южной Америки. О регулярных рейсах тамплиеров в Америку упоминают Байджент, Отт и особенно Жак де Майе, который отстаивает эту точку зрения, не имея никаких оснований для подобных версий. Например, де Майе пишет о скульптурных изображениях индейцев на фронтоне XII века храма тамплиеров в городе Верелай в Бургони: якобы этих индейцев с большими ушами тамплиеры видели в Америке и скульптурно запечатлели. Факт, конечно, хороший, но де Майе приводит и фотографию этого фронтона. На фотографии показан фрагмент рельефа тимпана «Сошествие Святого Духа на апостолов» в церкви Сент-Мадлен в Везле[12]. Эта церковь была построена в 1125—1135 годах. Орден тамплиеров тогда только набирал силу и строительства ещё не вёл, а даже если бы и вёл, то все равно флота у тамплиеров тогда ещё не было, и при всем желании добраться до Америки они тогда не могли. На печати с надписью «Secretum Templi» действительно есть изображение, на первый взгляд напоминающее индейца. Но любой знакомый хотя бы поверхностно с мистическими учениями сразу узнает в этом изображении Абраксаса. Остальные аргументы де Майе ещё более слабы. Связь тамплиеров с гностицизмом, катаризмом, исламом и еретическими учениями Это наиболее обширное поле для исследователей. Здесь тамплиерам приписывают: от катаризма в Ордене до идеи установления созидательного единства всех кровей, рас и религий — то есть создания государства нового типа с религией, впитавшей в себя лучшее из христианства, ислама и иудаизма. Генри Ли категоричен: «Катаризма в Ордене не было». Устав Ордена — составленный св. Бернаром — пронизан самым возвышенным духом католической веры. Тем не менее, Гекерторн пишет о наличии гностической символики в захоронениях тамплиеров (доказательств не приводит); печать с Абраксасом может свидетельствовать о наличии некоторых традиций гностицизма. Но категорически утверждать об этом невозможно. И Бафомет, приписываемый тамплиерам, не имеет традиций и параллелей в религиозных традициях мира. Есть версия, что он лишь порождение устроенного над ними судебного процесса. Наиболее вероятна версия, что мнимую ересь тамплиеров выдумали историки. Тамплиеры и Святой Грааль Святой Грааль — предполагаемое сокровище катаров, воспетое знаменитыми романами, родившимися при дворе графов Шампанских (тесно связанных с основанием Ордена Храма). Облечёный таинственной властью и слывущий источником всякого богатства и плодородия на земле, был якобы сохранён рыцарями Ордена Храма (Святой Грааль легендарен, но вместе с тем цикл легенд о нём носит отпечаток реальности: Годфруа Бульонский стал сыном Лоэнгрина, рыцаря с лебедем, а отцом Лоэнгрина был Парцифаль). Что он собой представляет неясно, но Вольфрам фон Эшенбах в романе «Парцифаль» (1195—1216) показал тамплиеров хранителями Святого Грааля, и они это не опровергали. Итог Рыцари Ордена Храма были профессиональными военными и одними из лучших в Европе финансистами. Вызывает некоторое удивление лёгкость ареста тамплиеров во Франции. Ворваться в замки и спокойно арестовать более ста рыцарей — профессиональных военных — невозможно. Дело в том, что на протяжении всего 1307 года стоял вопрос между Папой, королём Франции и Великим Магистром Ордена о снятии различных обвинений с Ордена. Магистр сам требовал суда для оправдания Ордена, однако никто и предположить не мог, что всё произойдёт таким образом: предадут. Возможность поправить свои финансовые дела и подтолкнула Филиппа IV к процессу изгнания Ордена. Очень большое внимание уделяют исследователи вопросу о сокровищах тамплиеров. При этом не учитывается, что в то время доходы чаще шли в натуральной форме, а не в денежной. Таким образом, тамплиеры получали сельскохозяйственные продукты, которые в своём большинстве шли на благотворительные цели. Значительных денежных сумм у тамплиеров в октябре 1307 года скорее всего не было — они готовились к проверке, следовательно произвели все расчёты. Это объяснение не претендует на абсолютную полноту, но, возможно, немного уточняет этот вопрос. Имущество Ордена после его упразднения подверглось широкому разграблению со стороны не только духовенства и королей, но и частных лиц. На официальную историю Ордена накладывается много противоречий и нелогичностей. Не подлежит сомнению одно: согласно своему официальному Уставу Орден является католическим. И нет никаких свидетельств, которые могли бы это опровергнуть. Наиболее яркие слова о последствии падения рыцарей Храма принадлежат Чарльзу Уильяму Гекерторну: «С Тамплиерами погиб целый мир; рыцарство, крестовые походы кончились с ними. Даже папство получило ужасный удар. Символизм был глубоко потрясен. Возник жадный и бесплодный торговый дух. Мистицизм, озарявший таким ярким светом прошлые поколения, нашёл холодность, недоверие в душах людей. Реакция была сильная, и Тамплиеры первые пали под жёсткими ударами Запада, стремившегося возмутиться против Востока, который до сих пор во многих отношениях преобладал в нём, управлял им и притеснял его»[13]. Хронология 1095 – первый крестовый поход провозглашен папой Урбаном II. 1099 – взятие Иерусалима крестоносцами, основание Иерусалимского королевства. 1118 –1119 – группа рыцарей основывает религиозное братство для защиты паломников от мусульман. 1120 – церковный собор в Наблусе признает новое братство в качестве религиозного ордена, а король Иерусалима Болдуин II отдает им помещения мечети Аль-Акса «Храма Соломона», с тех пор они называются тамплиерами (храмовниками). 1128 – графиня Тереза Португальская решает передать тамплиерам замок Сюр, на границе Португалии с мусульманами. 1129 – Собор в Труа (Шампань, Франция). Орден получает папское благословение и принимает латинский устав ордена. до 1130 – Бернард, аббат Клерво, пишет «Посвящение новому рыцарству» для поддержки нового ордена. 1131 – граф Барселоны Раймон Беренжер III передает тамплиерам пограничное владение Граньена 1134 – смерть короля Арагона Альфонсо I, который завещал свое королевство тамплиерам, госпитальерам и рыцарям Гроба Господня. 1136-1137 – тамплиеры утверждаются в пограничных областях к северу от Антиохии (сейчас Турция) 1137 – Матильда Булонская, королева Англии, племянница Готфрида Бульонского и Болдуина Эдесского передает тамплиерам земли в Эссексе (Англия) 1139 – папа Иннокентий II выпускает буллу Omne datum optimum где дает тамплиерам различные религиозные привилегии, что бы они могли действовать более эффективно. 1143 – правитель Арагона, граф Рамон Беренжер IV, заключает с тамплиерами договор о действиях против мусульман и передает им различные земли и замки. 1144 – папа Целестин II выпускает буллу Milites Templi, в которой дает тамплиерам различные религиозные привилегии, которые в дальнейшем будут закреплены в булле Milites Dei выпущенной папой Евгением III год спустя. 1147-1149 – второй крестовый поход 1149-1150 – тамплиеры получают стратегический замок Газа в южной Палестине 1153 – силы Иерусалимского королевства занимают Аскалон 1163-1169 – вторжение короля Иерусалима Амори в Египет 1177 – битва при Монжизаре, победа короля Иерусалима Болдуина 4 над Саладдином, правителем Сирии и Дамаска 1179 – битва при Мезафат, победа Саладдина, Саладдин разрушает тамплиерский замок Святого Якова в северной Галилее. 1187 – битва при Хаттине: катастрофа для крестоносных государств и победа Саладдина, который казнит всех захваченных тамплиеров и госпитальеров. Саладдин захватывает Иерусалим, и тамплиеры лишаются своей главной резиденции. 1189-1192 – третий крестовый поход 1191 – тамплиеры обосновываются в своей новой резиденции в Акре (сейчас Акко, Израиль) 1191-1126[уточнить] – непрерывные войны между тамплиерами и королем киликийской Армении Львом 1204 – четвертый крестовый поход, завоевание Константинополя (сейчас Истанбул, Турция). Тамплиеры получают некоторые земли в Греции. 1217-1221 – пятый крестовый поход, военные компании в Палестине и Египте. 1218 – тамплиеры и некоторые крестоносцы возводят Замок Паломников (сейчас Атлит, Израиль) к югу от Акры. 1228-1229 – крестовый поход Фридриха II, император возвращает часть Иерусалима по договору, но не храмовую гору, где была резиденция тамплиеров. 1129-1230 – король Арагона Хайме I захватывает мусульманские позиции на Болеарских островах, его силы включают в себя тамплиеров. 1230 – тамплиеры получают первую собственность в Богемии (сейчас Чешская Республика) 1233 – король Арагона Хайме II вторгается в Валенсию, его силы включают тамплиеров. 1237 – тамплиеры несут тяжелое поражение пытаясь вернуть замок Дарбаск в княжестве Антиохия от мусульман Алеппо (сейчас Халеб, Сирия) 1239-1240 – крестовый поход Тибо Шампанского и Наваррского. 1240-1241 – крестовый поход Ричарда Корнуольского. 1240 – тамплиеры начинают перестройку своего замка Сафед в северной Галилее. 1241 – монгольское вторжение в Венгрию и Польшу, объединенные силы христиан, которые включают в себя местных тамплиеров, терпят поражение. 1244 – Захват Иерусалима турками-хорезмийцами. Битва при Ля Форби, франки несут тяжелое поражение от египетских сил в союзе с хорезмийцами. 1248-1254 – крестовый поход Людовика IX, короля Франции: военные компании в Египте и Палестине. 1250 – битва при Мансуре в Египте: крестоносцы терпят поражение, многие тамплиеры убиты. 1260 – битва при Айн-Джалут: монголы разгромлены египетскими мамлюками. 1266 – султан Египта Бейбарс захватывает замок тамплиеров Сафед. 1268 – Бейбарс захватывает Антиохию. 1270 – второй крестовый поход короля Людовика IX в Тунис. 1271-1272 – крестовый поход Эдуарда Английского. 1274 – собор в Лионе: дискуссии о новом крестовом походе, который так и не будет осуществлен. 1289 – султан Египта Калавун захватывает Триполи. 1291 – захват Акры Ашраф Халилом, сыном Калавуна: конец латинского Иерусалимского королевства. Тамплиеры эвакуируют свои замки Сидон и Тортоза, (сейчас Тартус, Сирия), и основывают свою штаб-квартиру на Кипре. 1302 – тамплиеры теряют Руад, остров недалеко от Тортозы. 1306 – король Генрих II Кипрский смещен своим братом Амори де Лузиньяном, тамплиеры поддерживают Амори. 1307 – тамплиеры Франции арестованы по приказу короля Филиппа IV 1310 – король Генрих II Кипрский возвращает себе власть и помещает тамплиеров под домашний арест. 1311-1312 – церковный собор во Вьенне, Франция. 1312 - папа Климент V распускает орден буллой Vox in excelso. Он выпускает буллу Ad providam, которая передает собственность ордена Ордену Госпиталя св.Иоанна Иерусалимского (госпитальерам). 1314 – два главных сановника ордена, магистр ордена Жак де Моле и командор Нормандии Жоффруа де Шарне (англ.)русск. сожжены в Париже. 1316-1317 – Айме де Озилье, маршал тамплиеров и другие тамплиеры Кипра умирают в тюрьме в правление своего противника короля Генриха II Кипрского. 1319 – Орден Монтеза обосновывается в Валенсии и получает собственность ордена тамплиеров и ордена госпитальеров в Валенсии. Орден Христа основывается в Португалии и перенимает там собственность тамплиеров. |

|

|

|

|

|

#15 |

|

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Сообщений: 177

Репутация: 51

|

Филипп IV Красивый – Красивый король

Филипп IV Красивый (1268-1314), король Франции с 1285 г. Филипп IV Красивый (1268-1314), король Франции с 1285 г.Правление короля Франции Филиппа IV Красивого вызывает у историков двойственное ощущение: он был красив, образован, умен, но доверялся окружавшим его людям, которые были не достойны его. Он совершал поступки, достойные осуждения и сожаления, в частности разгромил орден рыцарей тамплиеров. В то же время при нем королевство значительно расширилось, приобрело новые земли, в том числе Лион, церковь стала повиноваться ему больше, чем Папе Римскому. При нем распространились суды, уменьшилось могущество феодалов и укрепилась монархия.  Монета с изображением Филиппа IV Красивого. 1286 г. Монета с изображением Филиппа IV Красивого. 1286 г.Он родился в старинном охотничьем местечке Фонтенбло – в 55 километрах на юго-восток от Парижа. Его отцом был король Франции Филипп III Смелый, матерью – Изабелла Арагонская, дочь короля Арагона и графа Барселоны. На престол Франции Филипп взошел в 17-летнем возрасте сразу после смерти своего отца и занялся решением вопросов сицилийского и арагонского наследства. Его младший брат, Карл Валуа, хотел стать королем либо Арагона, либо Сицилии. Он имел на это права. И попросил о помощи. Но король Филипп вовсе не собирался плодить соперников. Карл был нужен ему для других целей. Он прекратил всякие военные действия против Сицилии и Арагона и повернул дело так, что Карл остался ни с чем. Завидовал ему и опасался усиления влияния? Скорее всего так. Для близких родственников Филипп не очень-то старался. Сам Карл позднее с горечью говорил о себе: «Я сын короля (Филиппа III), брат короля (Филиппа IV), дядя трех королей (Людовика X, Филиппа V, Карла IV), отец короля (Филиппа VI), но сам не король».  Король Эдуард I перед королем Филиппом IV Король Эдуард I перед королем Филиппом IVИзбавившись от претензий брата, Филипп занялся герцогством Гиень на юго-востоке Франции, которым владел английский король Эдуард I Длинноногий. Купить оптом можно в нашем магазине лакокрасочных материалов. Он вызвал его на суд, чтобы разрешить разного рода претензии, но тот не явился, так как участвовал в войне против Шотландии. Тогда Филипп занял герцогство и вынудил Эдуарда признать себя вассалом, а потом отправился завоевывать территорию Фландрии. И завоевал и расширил свое королевство. Правда, восстали города, население которых не хотело иметь его королем. Но в 1305 году Фландрия все-таки стала французской. Филипп IV мог бы завоевать и другие области, но казна пустела с невероятной быстротой. Советники указали ему источник дохода – прекратить вывозить с территории Франции золото и серебро, которые французская церковь собирала для Папы Римского. Золото и серебро должно принадлежать французам. И Филипп IV созвал первые в истории Генеральные штаты – собрание представителей из разных сословий, на которых объяснил ситуацию и получил полную поддержку присутствующих, в том числе духовенства. Золото и серебро осталось во Франции. Но его все равно было мало. И король, послушав советников, решил «раскошелить» казну рыцарей-крестоносцев ордена тамплиеров, у которого он одалживал немалые суммы. Ему донесли, что руководство ордена готовит заговор против короля. Этого было достаточно для начала расправы.  Филипп IV Красивый Филипп IV КрасивыйВ октябре 1307 года в один день по всей Франции были арестованы все видные тамплиеры, и начался судебный процесс. Обвинения в их адрес были одно чудовищнее другого: якобы они были богоотступниками, злостными еретиками, богохульниками, плевавшими на крест, они занимались черной магией и старались вредить королю . Список преступлений казался бесконечным. Тогда мало кто задумывался, насколько справедливыми были выдвинутые обвинения. Королю позарез нужны были деньги, и он всеми правдами и неправдами добивался обвинительного приговора. И его вынесли. Руководство, 54 человека, были приговорены к смертной казни через сожжение, большинство рыцарей, признавших после пыток свою вину, получили пожизненное заточение, одновременно была конфискована казна тамплиеров.  Казнь руководителей тамплиеров Казнь руководителей тамплиеров Смерть Филиппа IV Смерть Филиппа IV Смерть Филиппа IV Смерть Филиппа IV

Последний раз редактировалось Стерн; 09.12.2013 в 08:13. |

|

|

|

|

|

#16 |

|

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Сообщений: 177

Репутация: 51

|

Готфрид Бульонский – Защитник гроба господня

Готфрид Бульонский (ок. 1060-1100), граф Бульонский (1076-1096), герцог Нижней Лотарингии (1087-1096), защитник Гроба Господня (1099-1100) Готфрид Бульонский (ок. 1060-1100), граф Бульонский (1076-1096), герцог Нижней Лотарингии (1087-1096), защитник Гроба Господня (1099-1100)Три страны Европы: Франция, Германия и Бельгия оспаривают право называться родиной Готфрида Бульонского, герцога Лотарингии, одного из предводителей Первого крестового похода на Восток (1096-1099). После захвата Иерусалима в 1099 году Бульонский был провозглашен королем Иерусалимского королевства. Храбрый и честный рыцарь, он отказался надевать золотую корону в городе, в котором, по преданию, Иисуса Христа короновали терновым венцом. Он назвал себя просто защитником Гроба Господня и для своего фамильного герба избрал иерусалимский крест. Иерусалим был взят приступом. Крестоносцы пробивали стены, лезли по лестницам наверх, невзирая на то, что на них кидали камни, лили кипящую смолу и масло. Но едва Иерусалим пал, как они, забыв все добродетельные Господни заповеди, бросились убивать мирных жителей и захватывать дома. И только через неделю, очнувшись от грабежей, убийств, сбросив с себя шлемы, распевая псалмы, босиком отправились к Гробу Господню просить прощения за свои прегрешения. Тогда же руководители воинства Христова выбрали королем Иерусалимского государства своего предводителя Готфрида Бульонского. Иерусалимский крест Иерусалимский крестНо захват города не означал конца борьбы. Мусульманский мир был настроен отвоевать Иерусалим и готовился к новой битве. С другой стороны, сообщение о возвращении Иерусалима в лоно христианской церкви вызвало энтузиазм в Европе. Рыцари, паломники потянулись в Землю обетованную. Пришлось королю только что созданного государства заниматься приемом тысяч гостей, готовить город к обороне и организации армии для дальнейших походов… Место его рождения, как и дата, точно не установлены. Предполагается, что он появился на свет в 1060 году По материнской линии он был близок к императору Карлу Великому. В 15 лет Готфрид стал владельцем Нижнелотарингского герцогства, которое располагалось на границе Германии, Франции и современной Бельгии. Кем он был: бельгийцем, немцем, французом? Готфрид представлял собой типичного рыцаря Средневековья, высокий, крепкий, голубоглазый, с русой бородкой, в доспехах и с мечом в руке.  Готфрид с алебарой. Фреска 1418 - 1430 гг. Готфрид с алебарой. Фреска 1418 - 1430 гг.Ему исполнилось 26 лет, когда он, прослушав речь Папы Римского Урбана II с призывом освободить от нечестивых Святую землю, стал готовиться к походу и собрал около 90 тысяч рыцарей. Переход был очень тяжелым. И летом 1099 года, когда Бульонский одним из первых прибыл к стенам Иерусалима, от его воинства осталась только треть. Едва египетский султан узнал о взятии Иерусалима и о том, что число крестоносцев достигает 30 тысяч, он собрал 300-тысячную армию и двинул ее на освобождение Святой земли. Бульонский стал искать место для сражения. Он вывел свои отряды в долину Аскалона недалеко от берега Средиземного моря. Его закованные в доспехи рыцари неприступной крепостью двинулись навстречу легкой многотысячной коннице мусульман.  Захват Иерусалима крестоносцами в 1099 г. Захват Иерусалима крестоносцами в 1099 г.И наступавшие, не выдержав железного напора, разлетелись в разные стороны. Готфрид выбрал правильную тактику. В один день он достиг победы, захватил в плен множество арабов. Он получил в собственность почти всю Обетованную землю. В Европе его славили, он стал героем множества поэм и сказов. И ему предстояло возрождать заброшенные земли. Прежде всего, он назначил патриарха, выстроил в долине Иосафата монастырь, потребовал от назначенных эмиссаров в близлежащих городах Кесарии , Птолемаиде, Аскалоне выплачивать подати, ввел новое законодательство. Он стал настоящим королем расширившегося Иерусалимского королевства.  Стены старого Акко Стены старого АккоНо ему предстояло завоевать еще Акру (теперь Акко) – важный порт на Средиземном море, удерживаемый арабами. В 1100 году вместе с отрядом рыцарей он отправился в поход. Дальнейшие события описываются очень скупо. Акру завоевать не удалось. Бульонский либо погиб при осаде порта, либо умер от разразившейся тогда эпидемии холеры. Его тело с почестями было привезено в Иерусалим и погребено рядом с Гробом Господним. В истории он остался как первый король Иерусалимского королевства.

|

|

|

|

|

|

#17 |

|

Местный

Регистрация: 18.10.2013

Сообщений: 177

Репутация: 51

|

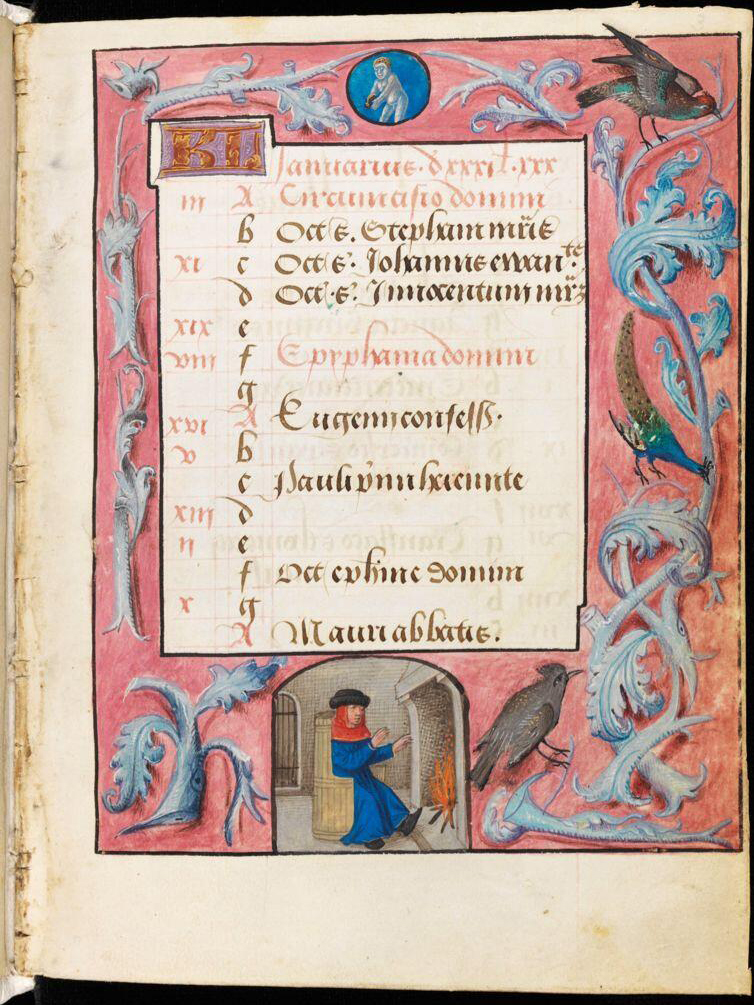

Средневековые университеты Европы. История создания и развития университетов Европы.