|

|||||||

| Без политики Раздел без политики. Любые разговоры о политики в этом разделе караются штрафными баллами. |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Без политики Раздел без политики. Любые разговоры о политики в этом разделе караются штрафными баллами. |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#21 |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

Гигиена в Средневековой Европе была грехом

До 19 века в Европе царила ужасающая дикость. Забудьте о том, что вам показывали в фильмах и фэнтезийных романах. Правда — она гораздо менее… хм… благоуханна. Причем это относится не только к мрачному Средневековью. В воспеваемых эпохах Возрождения и Ренессанса принципиально ничего не изменилось. Кстати, как ни прискорбно, но почти за все отрицательные стороны жизни в той Европе ответственна христианская церковь. Католическая, в первую очередь.  Античный мир возвел гигиенические процедуры в одно из главных удовольствий, достаточно вспомнить знаменитые римские термы. До победы христианства только в одном Риме действовало более тысячи бань. Христиане первым делом, придя к власти, закрыли все бани. К мытью тела тогдашний люд относился подозрительно: нагота — грех, да и холодно — простудиться можно. (На самом деле — не совсем так. «Сдвиг» на наготе произошел где-то в 18-19 вв, но действительно не мылись- П.Краснов). Горячая же ванна нереальна — дровишки стоили уж очень дорого, основному потребителю — Святой Инквизиции — и то с трудом хватало, иногда любимое сожжение приходилось заменять четвертованием, а позже — колесованием.  Королева Испании Изабелла Кастильская (конец XV в.) признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза — при рождении и в день свадьбы. Дочь одного из французских королей погибла от вшивости. Папа Климент V погибает от дизентерии, а Папа Климент VII мучительно умирает от чесотки (как и король Филипп II). Герцог Норфолк отказывался мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками. Тогда слуги дождались, когда его светлость напьется мертвецки пьяным, и еле-еле отмыли. Русские послы при дворе французского короля Людовика XIV писали, что их величество «смердит аки дикий зверь». Самих же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в месяц и более — безобразно часто… Если в ХV — ХVI веках богатые горожане мылись хотя бы раз в полгода, в ХVII — ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну. Правда, иногда приходилось ею пользоваться — но только в лечебных целях. К процедуре тщательно готовились и накануне ставили клизму. Французский король Людовик ХIV мылся всего два раза в жизни — и то по совету врачей. Мытье привело монарха в такой ужас, что он зарекся когда-либо принимать водные процедуры. В те смутные христианские времена уход за телом считался грехом.  Христианские проповедники призывали ходить буквально в рванье и никогда не мыться, так как именно таким образом можно было достичь духовного очищения. Мыться нельзя было еще и потому, что так можно было смыть с себя «святую» воду, к которой прикоснулся при крещении. В итоге люди не мылись годами или не знали воды вообще. Грязь и вши считались особыми признаками святости. Монахи и монашки подавали остальным христианам соответствующий пример служения Господу. (Не все, а только некоторых орденов — П.Краснов) На чистоту смотрели с отвращением. Вшей называли «Божьими жемчужинами» и считали признаком святости. Святые, как мужского, так и женского пола, обычно кичились тем, что вода никогда не касалась их ног, за исключением тех случаев, когда им приходилось переходить вброд реки. (Тоже не все, а только некоторых орденов — П.Краснов) Люди настолько отвыкли от водных процедур, что доктору Ф.Е. Бильцу в популярном учебнике медицины конца XIX(!) века приходилось уговаривать народ мыться. «Есть люди, которые, по правде говоря, не отваживаются купаться в реке или в ванне, ибо с самого детства никогда не входили в воду. Боязнь эта безосновательна, — писал Бильц в книге «Новое природное лечение», — После пятой или шестой ванны к этому можно привыкнуть…». Доктору мало кто верил…  Духи — важное европейское изобретение — появились на свет именно как реакция на отсутствие бань. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одна — маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами. Французский Король-Солнце, проснувшись однажды утром в плохом настроении (а это было его обычное состояние по утрам, ибо, как известно, Людовик XIV страдал бессонницей из-за клопов), повелел всем придворным душиться. Речь идет об эдикте Людовика XIV, в котором говорилось, что при посещении двора следует не жалеть крепких духов, чтобы их аромат заглушал зловоние от тел и одежд. Первоначально эти «пахучие смеси» были вполне естественными. Дамы европейского средневековья, зная о возбуждающем действии естественного запаха тела, смазывали своими соками, как духами, участки кожи за ушами и на шее, чтобы привлечь внимание желанного объекта. http://ribalych.ru/wp-content/uploads/2014/06/4176.jpg Туалет в «продвинутом» Европейском замке — все вываливается под окна С приходом христианства будущие поколения европейцев забыли о туалетах со смывом на полторы тысячи лет, повернувшись лицом к ночным вазам. Роль забытой канализации выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев. Забывшие об античных благах цивилизации люди справляли теперь нужду где придется. Например, на парадной лестнице дворца или замка. Французский королевский двор периодически переезжал из замка в замок из-за того, что в старом буквально нечем было дышать. Ночные горшки стояли под кроватями дни и ночи напролет. После того, как французский король Людовик IX (ХIII в.) был облит дерьмом из окна, жителям Парижа было разрешено удалять бытовые отходы через окно, лишь трижды предварительно крикнув: «Берегись!». Примерно в 17 веке для защиты голов от фекалий были придуманы широкополые шляпы.  Изначально реверанс имел своей целью всего лишь убрать вонючую шляпу подальше от чувствительного носа дамы. В Лувре, дворце французских королей, не было ни одного туалета. Опорожнялись во дворе, на лестницах, на балконах. При «нужде» гости, придворные и короли либо приседали на широкий подоконник у открытого окна, либо им приносили «ночные вазы», содержимое которых затем выливалось у задних дверей дворца. То же творилось и в Версале, например во время Людовика XIV, быт при котором хорошо известен благодаря мемуарам герцога де Сен Симона. Придворные дамы Версальского дворца, прямо посреди разговора (а иногда даже и во время мессы в капелле или соборе), вставали и непринужденно так, в уголочке, справляли малую (и не очень) нужду. Французский Король-Солнце, как и все остальные короли, разрешал придворным использовать в качестве туалетов любые уголки Версаля и других замков. Стены замков оборудовались тяжелыми портьерами, в коридорах делались глухие ниши. Но не проще ли было оборудовать какие-нибудь туалеты во дворе или просто бегать в парк? Нет, такое даже в голову никому не приходило, ибо на страже Традиции стояла …диарея /понос/.  Беспощадная, неумолимая, способная застигнуть врасплох кого угодно и где угодно. При соответствующем качестве средневековой пищи понос был перманентным. Эта же причина прослеживается в моде тех лет на мужские штаны-панталоны, состоящие из одних вертикальных ленточек в несколько слоев. Парижская мода на большие широкие юбки, очевидно, вызвана теми же причинами. Хотя юбки использовались также и с другой целью — чтобы скрыть под ними собачку, которая была призвана защищать Прекрасных Дам от блох. Естественно, набожные люди предпочитали испражняться лишь с Божией помощью — венгерский историк Иштван Рат-Вег в «Комедии книги» приводит виды молитв из молитвенника под названием: «Нескромные пожелания богобоязненной и готовой к покаянию души на каждый день и по разным случаям», в число которых входит «Молитва при отправлении естественных потребностей».  Не имевшие канализации средневековые города Европы зато имели крепостную стену и оборонительный ров, заполненный водой. Он роль «канализации» и выполнял. Со стен в ров сбрасывалось дерьмо. Во Франции кучи дерьма за городскими стенами разрастались до такой высоты, что стены приходилось надстраивать, как случилось в том же Париже — куча разрослась настолько, что дерьмо стало обратно переваливаться, да и опасно это показалось — вдруг еще враг проникнет в город, забравшись на стену по куче экскрементов. Улицы утопали в грязи и дерьме настолько, что в распутицу не было никакой возможности по ним пройти. Именно тогда, согласно дошедшим до нас летописям, во многих немецких городах появились ходули, «весенняя обувь» горожанина, без которых передвигаться по улицам было просто невозможно. Вот как, по данным европейских археологов, выглядел настоящий французский рыцарь на рубеже XIV-XV вв: средний рост этого средневекового «сердцееда» редко превышал один метр шестьдесят (с небольшим) сантиметров (население тогда вообще было низкорослым).  Небритое и немытое лицо этого «красавца» было обезображено оспой (ею тогда в Европе болели практически все). Под рыцарским шлемом, в свалявшихся грязных волосах аристократа, и в складках его одежды во множестве копошились вши и блохи. Изо рта рыцаря так сильно пахло, что для современных дам было бы ужасным испытанием не только целоваться с ним, но даже стоять рядом (увы, зубы тогда никто не чистил). А ели средневековые рыцари все подряд, запивая все это кислым пивом и закусывая чесноком — для дезинфекции. Кроме того, во время очередного похода рыцарь сутками был закован в латы, которые он при всем своем желании не мог снять без посторонней помощи. Процедура надевания и снимания лат по времени занимала около часа, а иногда и дольше. Разумеется, всю свою нужду благородный рыцарь справлял… прямо в латы. (Это далеко не всегда было так — при переходе обычно носили кольчуги, сплошные латы обычно одевали перед боем — слишком было в них тяжело. П.Краснов)  Некоторые историки были удивлены, почему солдаты Саллах-ад-Дина так легко находили христианские лагеря. Ответ пришел очень скоро — по запаху… Если в начале средневековья в Европе одним из основных продуктов питания были желуди, которые ели не только простолюдины, но и знать, то впоследствии (в те редкие года, когда не было голода) стол бывал более разнообразным. Модные и дорогие специи использовались не только для демонстрации богатства, они также перекрывали запах, источаемый мясом и другими продуктами. В Испании в средние века женщины, чтобы не завелись вши, часто натирали волосы чесноком. Чтобы выглядеть томно-бледной, дамы пили уксус. Собачки, кроме работы живыми блохоловками, еще одним способом пособничали дамской красоте: в средневековье собачьей мочой обесцвечивали волосы. Сифилис ХVII -XVIII веков стал законодателем мод. Гезер писал, что из-за сифилиса исчезала всяческая растительность на голове и лице. И вот кавалеры, дабы показать дамам, что они вполне безопасны и ничем таким не страдают, стали отращивать длиннющие волосы и усы. Ну, а те, у кого это по каким-либо причинам не получалось, придумали парики, которые при достаточно большом количестве сифилитиков в высших слоях общества быстро вошли в моду и в Европе и в Северной Америке. Сократовские же лысины мудрецов перестали быть в почете до наших дней. (примечание: это некоторое преувеличение Гезера, волосы на голове брили, чтобы не разводить вшей и блох — П.Краснов)  Благодаря уничтожению христианами кошек расплодившиеся крысы разнесли по всей Европе чумную блоху, отчего пол-Европы погибло. Спонтанно появилась новая и столь необходимая в тех условиях профессия крысолова. Власть этих людей над крысами объясняли не иначе как данной дьяволом, и потому церковь и инквизиция при каждом удобном случае расправлялись с крысоловами, способствуя таким образом дальнейшему вымиранию своей паствы от голода и чумы. Методы борьбы с блохами были пассивными, как например палочки-чесалочки. Знать с насекомыми борется по своему — во время обедов Людовика XIV в Версале и Лувре присутствует специальный паж для ловли блох короля. Состоятельные дамы, чтобы не разводить «зоопарк», носят шелковые нижние рубашки, полагая, что вошь за шелк не уцепится, ибо скользко. Так появилось шелковое нижнее белье, к шелку блохи и вши действительно не прилипают.  Влюбленные трубадуры собирали с себя блох и пересаживали на даму, чтоб кровь смешалась в блохе. Кровати, представляющие собой рамы на точеных ножках, окруженные низкой решеткой и обязательно с балдахином в средние века приобретают большое значение. Столь широко распространенные балдахины служили вполне утилитарной цели — чтобы клопы и прочие симпатичные насекомые с потолка не сыпались. Считается, что мебель из красного дерева стала столь популярна потому, что на ней не было видно клопов. (Раздавленных клопов — П.Краснов) Кормить собой вшей, как и клопов, считалось «христианским подвигом». Последователи святого Фомы, даже наименее посвященные, готовы были превозносить его грязь и вшей, которых он носил на себе. Искать вшей друг на друге (точно, как обезьяны — этологические корни налицо) — значило высказывать свое расположение. Средневековые вши даже активно участвовали в политике — в городе Гурденбурге (Швеция) обыкновенная вошь (Pediculus) была активным участником выборов мэра города. Претендентами на высокий пост могли быть в то время только люди с окладистыми бородами. Выборы происходили следующим образом. Кандидаты в мэры садились вокруг стола и выкладывали на него свои бороды. Затем специально назначенный человек вбрасывал на середину стола вошь. Избранным мэром считался тот, в чью бороду заползало насекомое. Пренебрежение гигиеной обошлось Европе очень дорого: в XIV веке от чумы («черной смерти») Франция потеряла треть населения, а Англия и Италия — до половины. Медицинские методы оказания помощи в то время были примитивными и жестокими. Особенно в хирургии. Например, для того, чтобы ампутировать конечность, в качестве «обезболивающего средства» использовался тяжелый деревянный молоток, «киянка», удар которого по голове приводил к потере сознания больного, с другими непредсказуемыми последствиями.  Раны прижигали каленым железом, или поливали крутым кипятком или кипящей смолой. Повезло тому, у кого всего лишь геморрой. В средние века его лечили прижиганием раскаленным железом. Это значит — получи огненный штырь в задницу — и свободен. Здоров. Сифилис обычно лечили ртутью, что, само собой, к благоприятным последствиям привести не могло. Кроме клизм и ртути основным универсальным методом, которым лечили всех подряд, являлось кровопускание. Болезни считались насланными дьяволом и подлежали изгнанию — «зло должно выйти наружу». У истоков кровавого поверья стояли монахи — «отворители крови». Кровь пускали всем — для лечения, как средство борьбы с половым влечением, и вообще без повода — по календарю.  Ну и немного от себя… как то очень давно, еще в свои школьные годы попалась мне книга (точного названия я сейчас не воспроизведу) в которой описывались воспоминания посла Персии о его поездках по той средневековой «посвященной» европе. Так вот, пригласил как то этого посла погостит пару дней в своем дворце один из тогдашних монархов франции, естественно, что посол отказать не мог и «с удовольствием» согласился. Вся персидская делегация сославшись на «неотложные государственные дела» в срочном порядке ретировалась в первый же вечер, после того как высокопоставленный посол увидел свою опочивальню с «шевелящимся» от живности матрасом.  В итоге за половину суток прибывания «в гостях» персам пришлось сжечь ВСЮ одежду что была на них, при них и в повозках на постоялом дворе и были обриты на лысо практически ВСЕ. http://vsegda-tvoj.livejournal.com/10919288.html

__________________

Неприлично считать чужие деньги, правильней их экспроприировать |

|

|

|

|

|

#22 |

|

Местный

Регистрация: 12.01.2012

Адрес: Краснодар

Сообщений: 4,448

Репутация: 2375

|

ПРавильно, в европе купаются те, кому лень чесаться.

|

|

|

|

|

|

#23 |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

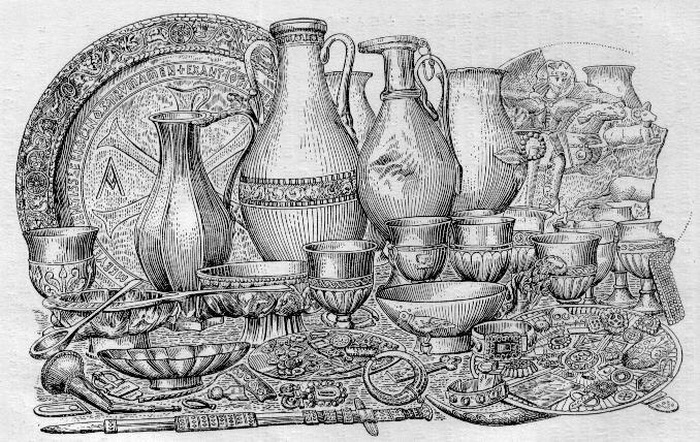

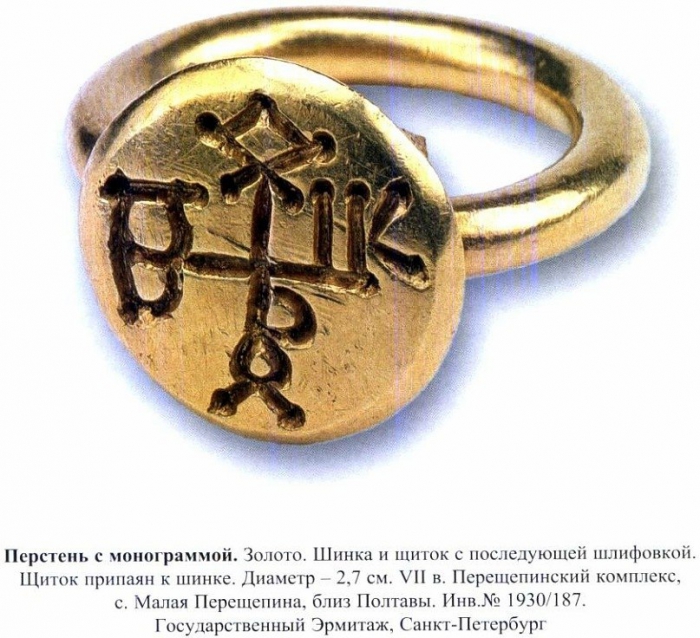

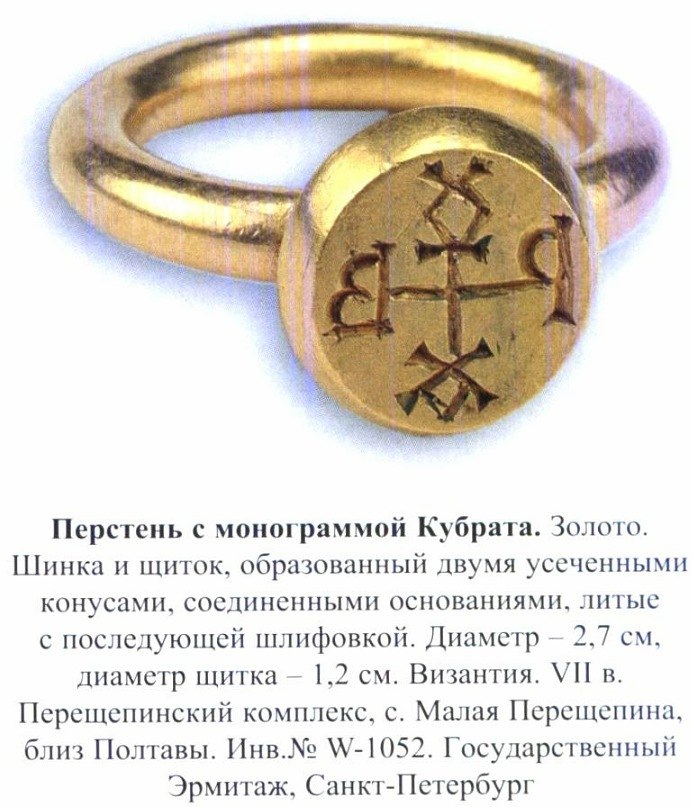

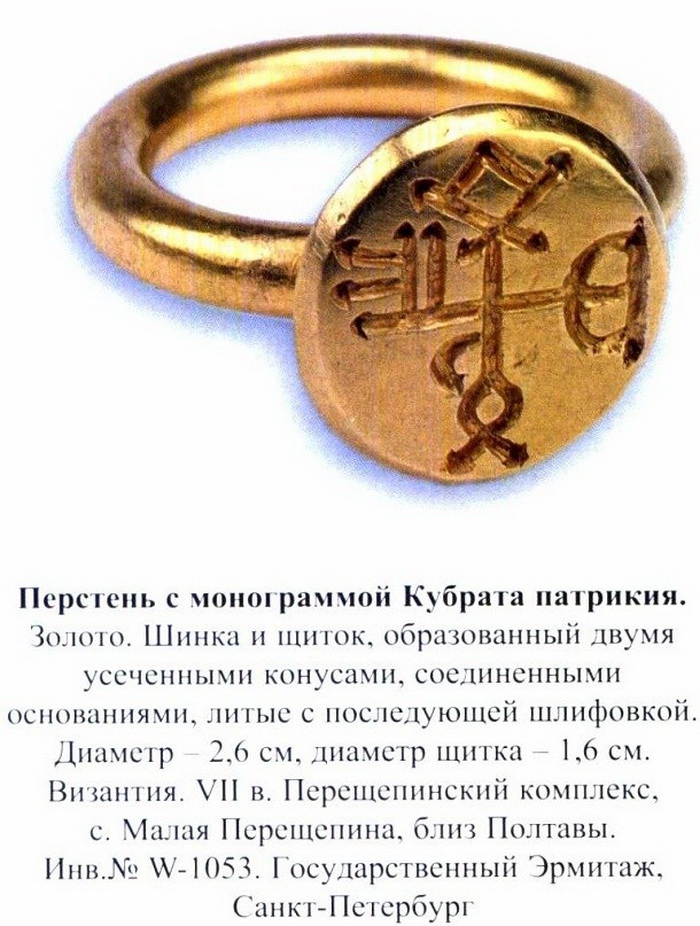

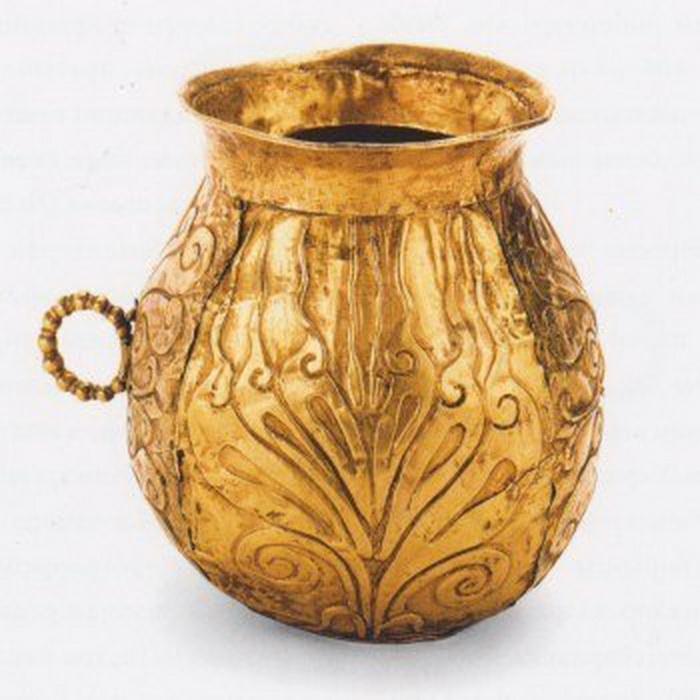

Сокровища хана Кубрата

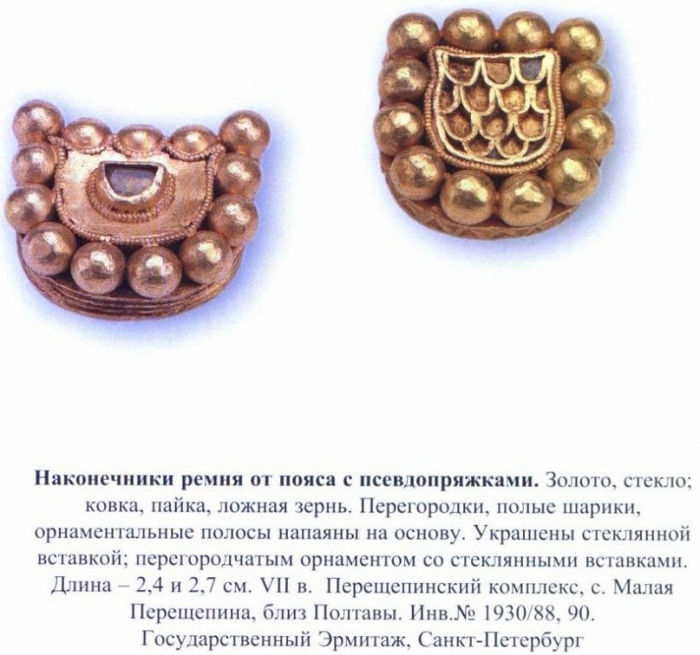

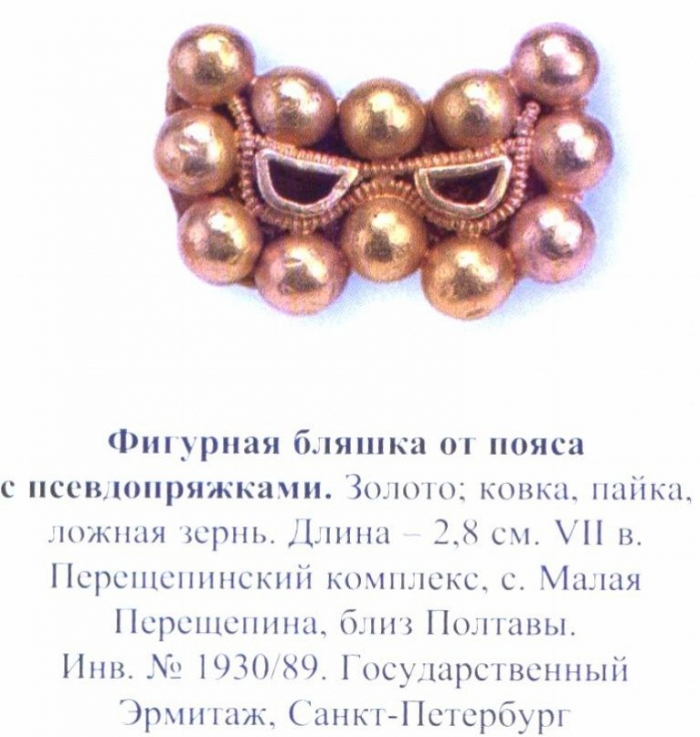

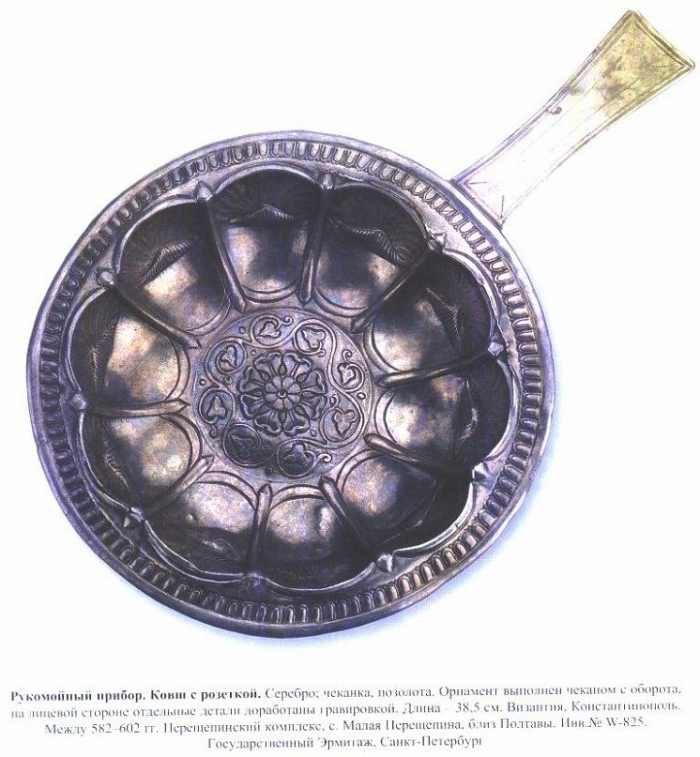

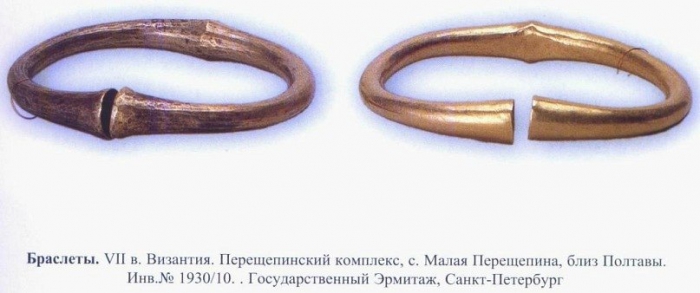

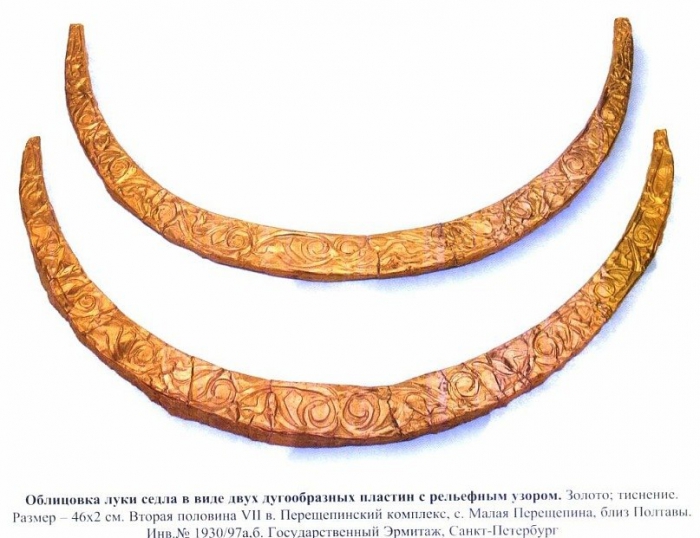

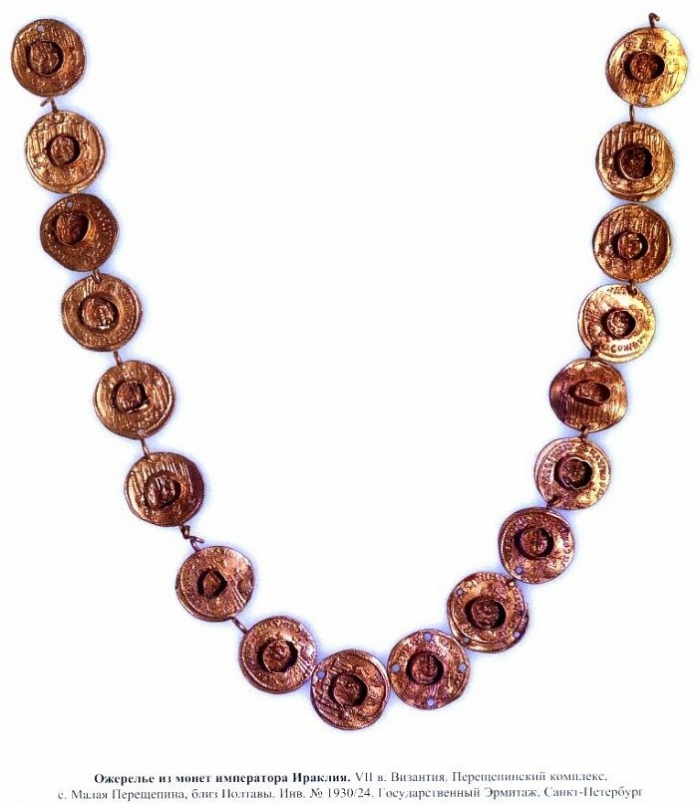

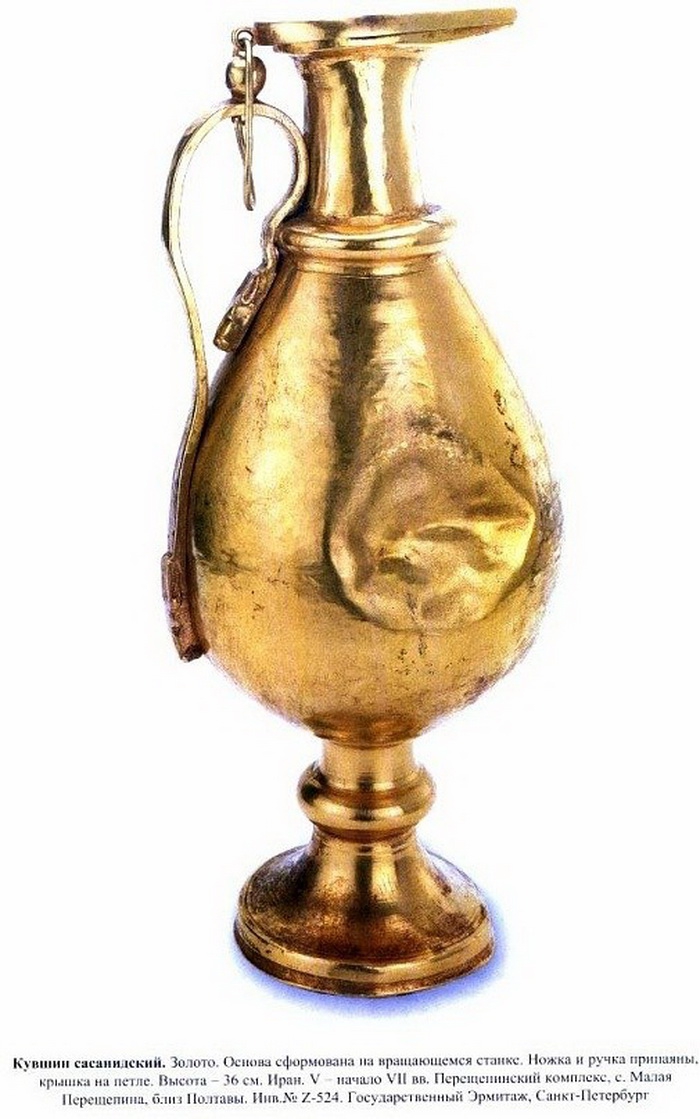

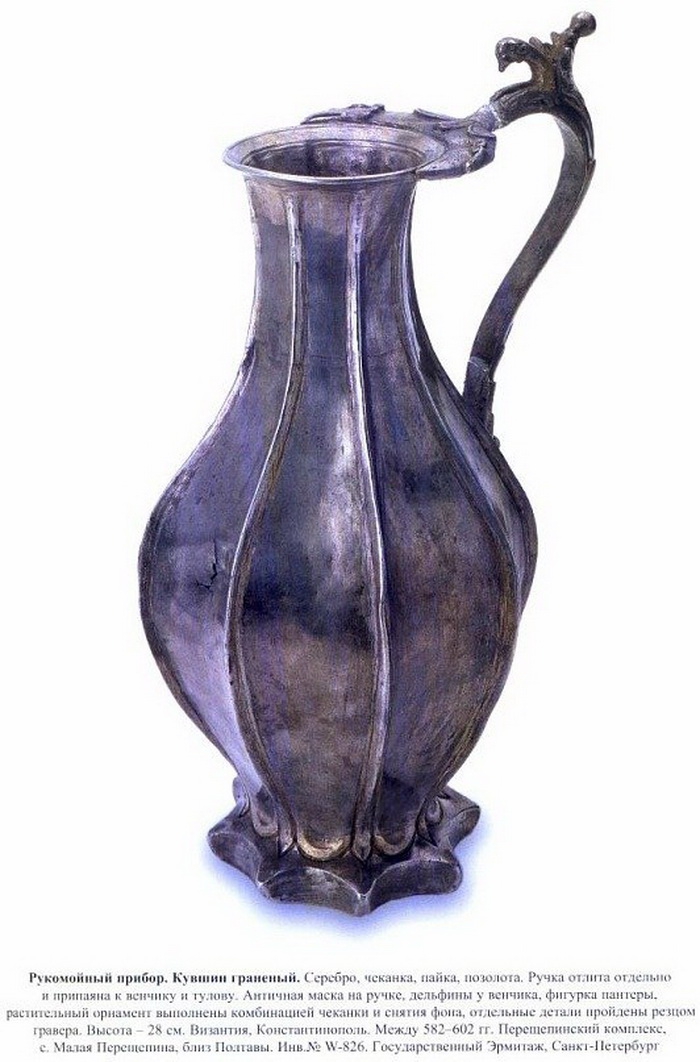

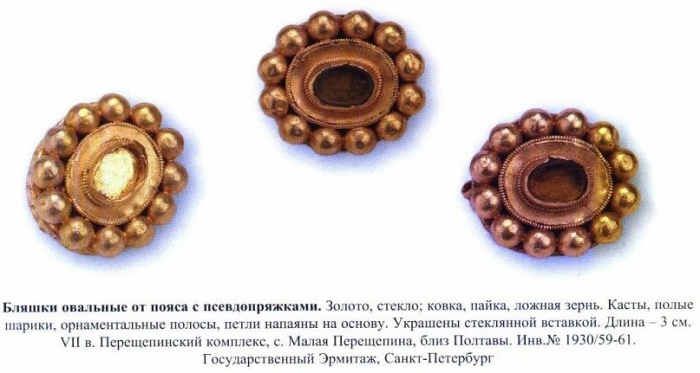

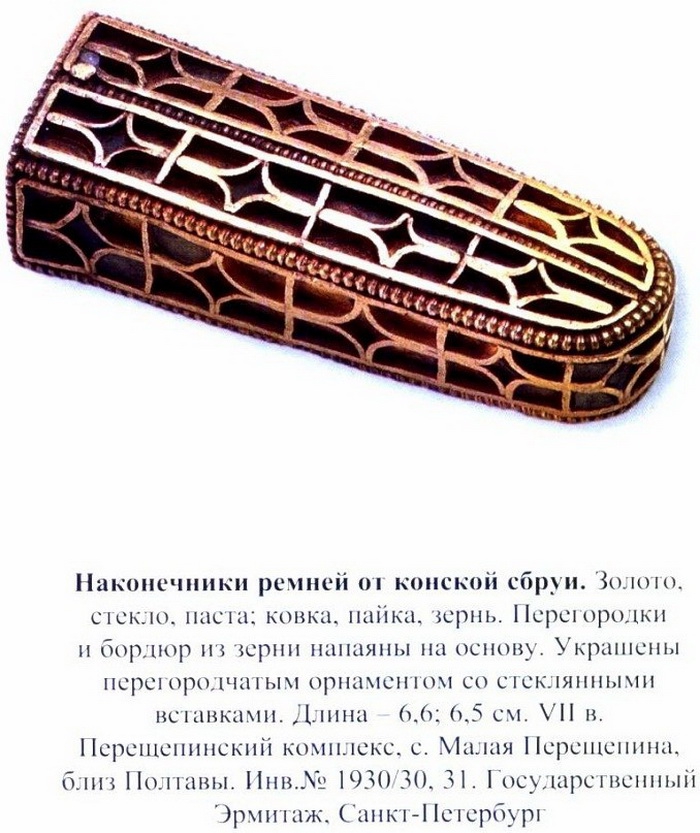

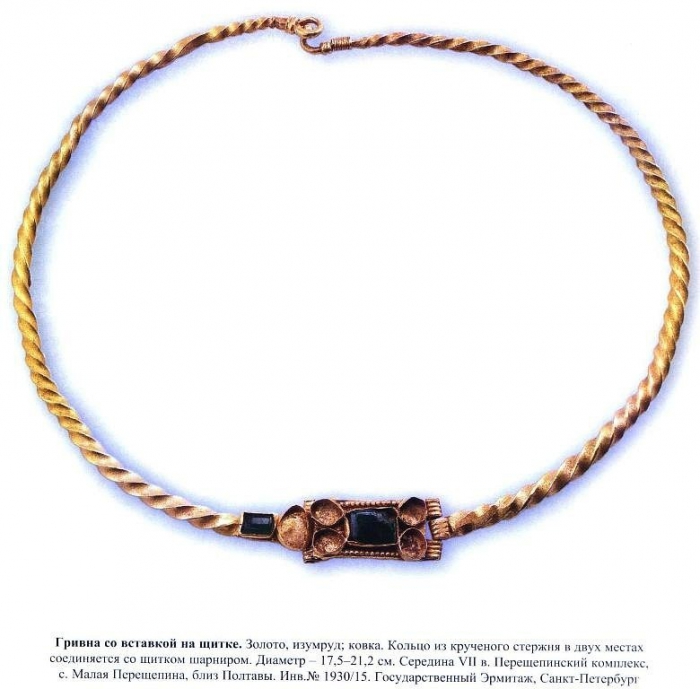

Как то мы с вами обсуждали Самые дорогие клады нашего времени, а вот 100 лет назад двое пастушков под Полтавой нашли 75 килограммов золота и серебра, принадлежавшие болгарскому хану Кубрату. 29 мая 1912 года пастухи села Малая Перещепина Константиновградского уезда Полтавской губернии нашли в песчаных дюнах множество золотых и серебряных предметов, в том числе много сосудов и золотых византийских монет. «Клад» разошёлся по рукам и в дальнейшем собирался и поступал в Эрмитаж разными путями. Давайте вспомним про это подробнее …  Село Малая Перещепина в Полтавской области — обычное себе село. Сельсовет, большая школа, асфальтированная дорога. Хотя на окраине очень много заброшенных хат, сохранились даже мазанки, которые сейчас массово выкупают полтавчане как раритетные дачи. Деревянный мост через реку — тоже из прошлого века — угрожающе поскрипывает, как только на него зайдешь. Даже не верится, что здесь 12 веков хранилось такое богатство — 25 килограммов золота и 50 кг серебра! 800 драгоценных изделий (посуда, украшения, монеты и оружие) признали одним из самых ценных кладов эпохи Средневековья в Восточной Европе. Начало лета 1912 года стало знаковым для села. Двое пастушков Федор и Карп, выпасая стадо коров на окраине Малой Перещепины, прославились на весь мир.  В истории этого собирания выделяется несколько этапов. Вначале у крестьян были собраны веши первостепенного значения. Этим занимались представители местного полицейского управления и губернская администрация. Через два дня на место находки «клада» был командирован Полтавской учёной Архивной Комиссией археолог И.А. Зарецкий, который собрал у местных жителей мелкие вещи. Он составил первое описание местности, самих вещей, сфотографировал их вместе, а через несколько месяцев опубликовал. Вслед за ним из Императорской Археологической Комиссии Петербурга в село Малая Перещепина прибыл археолог Η.Ε. Макаренко, который докопал место находки и продолжил поиски оставшихся вещей среди местного населения. Расспрашивая жителей села, он выяснил, что вещи лежали в земле в определённом порядке. Много вещей собрать ему не удалось, поскольку остатки клада уже были проданы скупщикам древностей в Полтаве и Киеве. Утраченными оказались только предметы второстепенного значения, но и из них удалось, благодаря содействию известного мецената, камергера и внештатного члена Императорской Археологической Комиссии Б.И. Ханенко, часть впоследствии скупить. Правда, из-за очень высокой цены Комиссия не смогла купить у Б.И. Ханенко все вещи. Оставшиеся в его коллекции мелкие золотые предметы из Перещепинского клада были проданы им Государственному Эрмитажу уже после революции, в 1926 году, через Государственную Академию истории материальной культуры. Макаренко писал, что только несколько золотых предметов, монеты и различные обломки крупных вещей, были приобретены для Полтавского земского музея и остались в Полтаве. Он пишет, что «…село Малая Перещепина расположено на песчаной низменности по левой стороне реки Воркслы, в 4-5 верстах от самого берега реки в 4-х верстах от железнодорожной станции, одноимённой селу, по линии Кременчуг — Полтава. С северной и западной стороны села находится песчаный общественный выгон, покрытый во многих местах буграми переносного характера, зарослями кустарников, лозы и других пород, небольшими лужами-озёрами и даже лиственным лесом, не доходящим до самого села саженей на 250-300». Песчаная местность между этим лесом и постройками села по своему происхождению дюнного характера, отличается скудной травянистой растительностью. На этом выгоне к северу от села под одним из многочисленных сдутых ветром холмов и был найден совершенно случайно описываемый клад. Мальчики-пастушки, оба — жители села Малая Перещепина — проходили по песку, и один из них провалился ногой в яму. Заглянув в неё, он обнаружил большой металлический сосуд, который хотел вытащить, но последний крепко держался в земле. Не будучи в силах вытащить его один, пастушок позвал товарища, и вместе они достали из земли ещё несколько золотых чаш и всё это отнесли домой. Пастушки рассказали Макаренко, что «вначале они достали самый большой сосуд с двумя ручками, затем не глубже четверти аршина от поверхности были открыты золотые кубки лежавшие один за другим в ряд. Далее раскопки были прерваны, так как мать пастушков, испугавшись, что кто-то ограбил церковь и спрятал сокровища в землю, послала за стражниками». Вскоре на место находки прибыли не только стражники, но и охотники до всяких «происшествий», и началось «самое бесцеремонное» извлечение из земли предметов. «Торопились наперерыв друг перед другом, тянули, рвали и ломали, бросали в стороны и как попало. Мелкие вещи разбирали по рукам «на память», золотые листики разрывали и бросали в собравшуюся толпу ребятишек». Их потом Η.Ε. Макаренко отбирал у мальчишек. «Когда достаточное количество предметов было извлечено из земли, урядник уложил их в «рядно» и отнёс к становому приставу и сложил в канцелярии на полу у печки. Пристав не принял своевременно мер к охране и уехал по делам, «оставив вещи для любопытства приходящих». Тем временем поиски новых предметов продолжались. http://infoglaz.ru/wp-content/uploads/1451588148_4.jpg — Как сейчас помню рассказ уже пожилого Карпа Маджары про найденный клад, — рассказывает учитель истории Анатолий Береза. — Он заигрался на лужайке и одной ногой провалился в песок. А когда друг Федор помог ему выбраться из западни, мальчик обнаружил у себя на ноге золотой кувшин. Дети не придали значения находке. До вечера проигрались ею на природе, а потом прицепили к 8-килограммовому раритету веревку и поволокли по земле домой. Отец Карпа очень отругал сына, подумав, что ребята взяли грех на душу и обчистили церковь. Но когда византийскую амфору показали местному священнику, тот заверил, что это не церковная утварь. http://infoglaz.ru/wp-content/uploads/1451588197_35.jpg Так как со стороны полиции не было сделано распоряжение об охране места находки, то там производились непрерывные раскопки местными жителями, причём были найдены ещё некоторые мелкие предметы из клада и обломки предметов, взятых ранее. Прибывший в село И.А. Зарецкий обнаружил «вереницу крестьян, взрослых и детей с заступами на плечах, идущих к месту находки клада, где уже рылось человек 20 разного возраста и пола в песке, кто как хотел». Описывая место раскопок, Зарецкий отметил, что оно «не представляет ничего выдающегося среди общей волнистой песчаной местности… нет вблизи ни курганов, ни других каких-либо искусственных насыпей… это небольшая площадка, прометённая от сыпучего песку до более плотного черноватого древнего культурного слоя». Он обнаружил мелкие черепки глиняной посуды, оказавшиеся позднее гораздо более древними, чем клад, и свежеразломанные кусочки сгнившего дерева, выброшенные при раскопке, и отметил, что и раньше по дюнным пескам находили мелкие древние предметы; наконечники копий и стрел из бронзы и железа. Преданий о зарытом здесь кладе у местных жителей не сохранилось. Η.Ε. Макаренко сообщает, что, по рассказам всех участвовавших в этом деле лиц, «золотые предметы из клада попадались на пространстве около двух аршин в поперечнике, до полутора аршин глубины и от поверхности земли около четверти аршина». Между предметами были найдены сгнившие куски дерева (дуба, как выяснилось исследованием сохранившихся кусков) в форме дощатых брусьев, а также остатки сгнившей коричневой ткани, по-видимому, шёлковой, судя по тем остаткам, которые Η.Ε. Макаренко удалось добыть у крестьян, протканной золотыми нитями в форме орнамента или каких-либо полос — установить трудно. Макаренко удалось собрать у крестьян сведения о порядке, в котором лежали в земле вещи. Он был таким: «сверху лежали золотые и серебряные кубки и тут же стеклянные сосуды из очень тонкого, слегка зеленоватого стекла, судя по обломкам, это были кубки. Вся стеклянная посуда была уничтожена и лишь незначительные обломки сохранились в составе клада. Ниже лежали блюда, вазочки и другие вещи, вазы, по наблюдению очевидцев, частью стояли, частью лежали в наклонном положении вокруг самого большого сосуда, извлечённого мальчиками. Большое серебряное чеканное блюдо с хризмой и надписью будто бы стояло на ребре. Борт его был сильно изломан копателями, которые пытались вытянуть его на поверхность, не дожидаясь, пока его полностью освободят от песка. Меч в золотых ножнах вынимали частями, так как он сильно изоржавел. Дальнейший порядок, в каком лежали веши, установить было затруднительно. Вынимали вещи толпой, и все участники по-разному это описывают». Предметы клада не только не были взвешены, но даже не была составлена опись его до приезда исправника Федоровского, прибывшего спустя несколько дней после того, как клад был осмотрен любителями.  Федоровский составил опись и взвесил предметы, затем отправил клад в Константиновградское полицейское управление, а оттуда он был перевезён в Полтаву и в конце июля в Санкт-Петербург в Государственный банк. Из банка вещи поступили в Археологическую Комиссию, а оттуда по отношению 484 от 8 марта 1914 года и 2453 от 10 декабря 1914 года — в Эрмитаж. Прибывшие древности вызвали сенсацию среди научной общественности, были приобретены в казну за 61 тысячу рублей и выставлены для обозрения публикой, для чего были специально заказаны шкафы. В научную опись, составленную ранее в Эрмитаже, вошли следующие веши: 1. Большое литое серебряное блюдо с краями, украшенными извивающимся стилизованным растением, в извивах которого изображены барашки или овцы. Изображения сильно рельефны и позолочены. Плоское дно гладко, и во всю его величину изображена монограмма Иисуса Христа с латинской надписью вокруг неё (ω 827, к 1). 2. Небольшая серебряная чашка, позолоченная с углублённым орнаментом, с рельефным орнаментом на оборотной стороне (12 изображений — люди, животные, птицы, растения) (s 271, к 20). 3. Блюдо с ручкой, орнамент внутри в виде розетки, на оборотной стороне — византийские клейма (ω 825, к 3). 4. Плоское серебряное блюдо с орнаментом в виде лепестков, посередине крест, на обороте — византийское клеймо (ω 824, к 5). 5. Две гладкие серебряные вазы без ручек (одна — пробитая) (s 259, 260, к 71). 6. Восьмигранный серебряный кувшин с 5 византийскими клеймами на дне и со сломанной ручкой (ω 826, к 4). 7. Серебряное блюдо с рельефными изображениями сасанидского царя на лошади, охотящегося на козлов и баранов (4 куска) (s 272, к 19). 8. 10 серебряных чарок с отломанными ножками — 5 целые, остальные сильно поломаны (s 261-270, к 78, 79, 80). 9. 2 серебряных пряжки (1930/165, 166, к 123). 10. Пара серебряных стремян (1930/132, к 120). 11. Большая серебряная позолоченная ваза с двумя ручками с чеканными поясками (ω 828, к 2). 12. Золотое овальное блюдо (z 525, к 22). 13. Золотая тарелка, покрытая муаровым рисунком (z 527, к 23). 14. Небольшая ваза с одной ручкой и ажурной ножкой (z 526, к 69). 15. Золотой кувшин с ручкой, носиком и крышкой на кольце (бока вогнуты) (z 524, к 21). 16. Золотая массивная ложка с гнездами для вставки камней (1930/7. к 68). 17. Золотой рог с филигранным орнаментом (1930/6, к 26). 18. 11 золотых чарок на ножках с орнаментом и одна со стеклянными вставками и жемчугом (три поломаны) (z 529-539, к 72-76). 19. Гладкая золотая овальная чашечка с овальной ножкой (z 528, к 72-76). 20. Большая золотая массивная пряжка с орнаментом (z 528, к 24). 21. Золотая пряжка (1930/76, к 97). 22. 204 бронзовых бляхи, обтянутых золотом и украшенных эмалью и вставками из камней. Бляхи круглые и продолговатые, последних 75 штук (1930/137, 138, 143, к 50, 52). (105/106) 23. 2 длинных железных меча в обломках, в золотых ножнах с зернью и перегородчатыми стёклами (1930/1, 2, к 25, 55). 24. 3 куска золотой трубки (1930/129, 130, 131, к 96). 25. Кованый электроновый браслет на шарнире, запирающемся левым винтом. Браслет с перегородчатыми стеклами зелёного, красного и опалового цветов (1930/11 или 12, к 10). 26. Золотой кованый плоский браслет, покрытый гнёздами для вставки камней, и на замке, с зелёным камнем (1930/8 или 9, к 60). 27. Такого же качества браслет с утраченным замком (1930/8 или 9, к 60). 28. Электроновый круглый гладкий браслет (1930/10 или 13, к 12). 29. Золотая пряжка, украшенная шариками с двумя камнями или стёклами (1930/79, к 101). 30. Золотой проволочный массивный перстень с гнездом для камня (1930/11, к 66). 31. 255 золотых кусков четырёхугольных пластинок, величиною более 1,5 вершка, гладких, толщиною в толстую писчую бумагу с дырочками по углам (1930/133, 134, к 99). 32. Разные золотые бляхи, обломки предметов, половины литой створчатой шейной гривны (1930/15, к 61). 33. 27 золотых монет с петлями, две — с шариками (1930/23, 25, 26, к 39). 34. Части золотого ожерелья (1930/24, к 63). 35. Железный топор (1930/161, к 125). 36. Часть серебряных ножен меча (1930/4, к 116). 37. 7 золотых монет (1930/22, к 64, 65). 38. Большая золотая монета (1930/19 или 20). 39. 3 маленьких кусочка литого золота (1930/147-149, к 99, 100). 40. Золотой наконечник ремня (1930/3, к 42) и медная и железная мелочь. 41. Золотой браслет со стеклами и винтом (1930/11 или 12, к 10). 42. Золотое кольцо (1930/14, к 66). 43. Бляшка с камнем (1930/53, к 57) и разный серебряный лом. 44. Овальный аметист (1930/56, к 56). 45. Обломок меча (1930/182, к 115). * [сноска: * Соотнесение инвентарных номеров с номерами описи и данного каталога сделано Н.А. Фоняковой и З.А. Львовой.] Опись эту можно считать предварительной, потому что многие из золотых предметов, поступившие по ней в Эрмитаж, не были определены. Среди них впоследствии были выявлены и опубликованы в «Докладах, читанных на Лондонском международном конгрессе историков в марте 1913 года» две половинки дутой фигурки сидячего льва (1930/73, к 89) и пластины, служащие украшением седла (1930/97, к 88). Позднее, когда составлялся инвентарь коллекции 1930, Е.И. Оятева и К.М. Скалон реконструировали сосуд с яйцевидным туловом (1930/5, 107, к 70) и части обкладки колчана (1930/96, 115, к 87).  Уже на следующее день урочище Карнаухова балка, где была вырыта амфора, превратилось в место раскопок. И когда через два дня в Малую Перещепину прибыли историки из Полтавы и Санкт-Петербурга, уникальных находок и след простыл. Часть из них хранилась в местной канцелярии, остальное пришлось собирать у людей по домам. — Все ли отдали местные жители, неизвестно. Чего стоило зарыть у себя в огороде колечко или монетку? — рассуждают местные жители. — Тем более старожилы рассказывали, как после раскопок село разбогатело, обустроилось. Кто дом построил, кто камышовую крышу заменил черепичной, а кто и корову купил. Одна местная бабушка рассказала, что у нее в детстве была парочка любимых блестящих железок, которыми она игралась на печи. До сих пор в селе ходит легенда про золотую карету, которую люди утопили в болоте, чтобы в Эрмитаж не отдавать. Ее, конечно, не нашли. Но черные археологи частенько наведывались в село в поисках новых безделушек.  Задача более полного собрания всего Перещепинского клада, часть которого разошлась по рукам частных лиц, лежала на Императорской Археологической Комиссии, и она использовала для этого все находившиеся в её распоряжении административные, судебные и денежные средства. Часть вещей поступила от члена Комиссии Н.Е. Макаренко, который докопал грабительски разрытый участок. Он обнаружил 10 фрагментов керамики , обрывок кожи и железную бусину, оправленную в золото Кроме того, он купил у местных жителей три золотых перстня: один с сапфиром, другой — с цветным камнем , третий — с гранатом, три византийских монеты, тоже золотых, на двух из которых были изображены Ираклий с сыном , а на третьей — Ираклий с двумя сыновьями , а также тридцать четыре золотых подвески из монет с изображениями императоров Ираклия, Фоки и Константа Второго кроме того ещё золотые наконечник пояса и ободок, и отобрал у местных ребятишек обломки золотых ободков, дугу и ушко из проволоки. Все эти вещи Н.Е. Макаренко доставил в Средневековое отделение Эрмитажа в феврале 1914 года. Археологическая Комиссия приобретала вещи от перекупщиков, антикваров, меценатов. В марте 1914 года по отношению 677 она передала в Эрмитаж вещи, приобретенные от Б.И. Ханенко, скупленные им у местных жителей: всего 7 таблиц с разными золотыми украшениями. Среди вещей, скупленных Комиссией, в инвентаре значатся: 3 золотых бубенчика, 4 наконечника ремня тоже золотых, 13 золотых псевдопряжек, 15 золотых накладок , 5 золотых трубочек , 14 ворворок , пронизка-колёсико), золотая пряжка . Кроме того, в «Докладах, читанных на Лондонском международном конгрессе историков в марте 1913 года» «указано, что он передал в Эрмитаж богатую шейную гривну с изумрудами» , которая в инвентаре коллекции числится поступившей через Государственный банк. По-видимому, это не единственное несоответствие, так как от Ханенко ещё поступила большая пряжка, разукрашенная стилизованной листвой, два перстня с монограммами , части пояса , овальная пряжка , 6 бляшек от конской сбруи, 2 золотых браслета Можно предположить, что Б.И. Ханенко продал в Эрмитаж ещё одну партию вещей, скупленных им у торговцев древностями в Киеве и Полтаве, но установить, какие именно это вещи, не удаётся, поскольку все они числятся в инвентаре приобретёнными через Государственный банк. Эрмитаж покупал у Ханенко далеко не все вещи, которые он предлагал. Так, ему вернули четырёхугольную бляшку с изумрудом из Перещепинского клада, которую он хотел продать за 350 рублей. Такая цена показалась чрезмерною старшему хранителю Я.И. Смирнову, и ссылаясь на скудный бюджет Эрмитажа, он предложил за неё 50 рублей, в результате чего бляшка оказалась недоступной. Часть вещей, приобретённых Археологической Комиссией от Ханенко, поступила в Эрмитаж только в 1926 году через ГАИМК. Это цепочка из 8 византийских монет , золотая цилиндрическая трубка , обломок золотой пластинки, золотой перстень , серебряная обкладка в виде трубочки, 8 золотых гвоздей, 4 обломка золотой пластины и зерно золотой зерни Вполне вероятно, что часть вещей, значащаяся по инвентарю поступившей через Государственный банк, была также получена от Б.И. Ханенко. Но выделение этих вещей в настоящее время затруднительно. Таким образом, большинство вещей Перещепинского клада оказалось сосредоточено в Эрмитаже. Исключение составляют переданные в Полтаву и впоследствии утраченные в войну следующие вещи: 2 золотых наконечника ремня, 2 золотые бляшки, небольшая золотая трубочка, пара золотых серёг, золотая монета — солид Ираклия, золотые гвозди, несколько обрывков золотых листков, 2 кучки обрывков золотых нитей от парчи и золотой колпачок.  У кладоискателей судьба сложилась печально — А как же пастушки? — До революции государство их не вознаградило, как обещало, — рассказывает Анатолий Береза. — Но позже парни получали приличную пожизненную пенсию. Хотя в газете «Маяк» за май 1913 года написали, что Археологическая комиссия выплатила 45 тысяч рублей полтавскому губернатору. Половина денег была отдана сельсовету, вторая половина — пастушкам-кладоискателям.  Про Федора Деркача известно мало. Поговаривают, что в войну он был полицаем, а после освобождения Украины бежал вместе с немцами.  Карп Маджар прошел Гражданскую войну, Великую Оте*чественную. Обосновался в Полтаве, а в 1965 году последний раз навестил родное село вместе с работниками киностудии им. Довженко, которые снимали документальный фильм о находке века.  В Москве живет дочка Карпа Маджары Светлана и внук Дмитрий, а в Полтаве — дети сына Александра. Родственники Карпа Ивановича рассказали, что он прожил тяжелую жизнь. Когда во время войны он пытался кинуть гранату, она запуталась в шинели и подорвалась прямо возле тела солдата.

__________________

Неприлично считать чужие деньги, правильней их экспроприировать |

|

|

|

|

|

#24 |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

Продолжение

Ранение было очень тяжелым, Карпу удалили часть желудка. Поэтому про дальнейшую полноценную жизнь речи не было. Имея инвалидность, он не работал. А только благодаря тому что в детстве нашел клад, мужчине удалось выбить у правительства квартиру в областном центре. В конце 1960-х годов Карп Маджар умер.  Спустя 50 лет, в 1963 году, на месте находки в Перещепине проводила разведки А.Т. Смиленко, но в заложенных шурфах не нашла ничего связанного с находкой 1912 года. Она расспросила основного находчика древностей — Карпа Ивановича Маджара, который рассказал, что «находка была сделана приблизительно в 75-100 метрах от берега озера, у подножия холма. Вещи занимали площадь приблизительно 1,5 м ширины. Порядок вещей был следующим: сначала лежал двуручный кувшин, затем ваза, кувшины, браслеты, кольца, меч и другие. Под вещами было много золы с чёрными комками. Один небольшой кувшин был закрыт на золотой замок с ключиком на цепочке. Внутри была чёрная масса. В 0,5 м от вещей, в золе лежали кости: куски черепа человека (глазницы), чашечки голени, 5-6 «бабок» крупных животных с дырочками — астрагалы. В золе были кусочки дерева. Находки лежали на глубине 1 м». Правда, А.Т. Смиленко отмечает, что такая серая зольная прослойка и тёмные комки, похожие на угли, были найдены в разведывательных шурфах и поблизости от них между буграми песка везде в ложбинах, где долго стоит вода, а, по свидетельству местных жителей, Перещепинское сокровище было найдено на берегу озера, в ложбине между буграми песка, и сама территория села относится к болотистой местности. Поэтому версию о находке «золы» и углей она отбрасывает и считает серый слой перегноем . Но поскольку А.Т. Смиленко не делала химического анализа золы, версию о ритуальном трупосожжении на стороне до конца исключить нельзя. Сведения Маджара о находке кусков черепа человека, коленных чашечках и астрагалах она опубликовала в докладе на I Международном конгрессе славянской археологии в Варшаве в 1965 году.  В 1966 году в Перещепине проводили разведки Е.В. Махно и Л.М. Рутковская, но тоже ничего, связанного с сокровищем, там не нашли. В 1989 году там же начала работать советско-болгарская научная экспедиция под руководством Д. Витанова, которая имела целью соотнесение погребения у деревни Малая Перещепина с могилой хана Куврата. Экспедиция обследовала местность Куртгород в районе деревни Малая Перещепина, представляющую собой низину, частично поросшую травой и усеянную множеством дюн. Один холм был признан искусственным, совпадающим с местом находки Перещепинского сокровища. На этом месте были поставлены бетонный блок и каменная колонна, чтобы обозначить могилу хана Куврата. Таким образом, в результате современных разведок новых вещей найдено не было, но изменилась концепция — клад стал рассматриваться как погребение.  Ученые предположили, что византийские, персидские, греческие драгоценности накапливались со временем, одни были подарками и трофеями, другие — покупками. И только в 1980-х годах немецкий профессор, доцент Баварской академии Йоахим Вернер, докопался до истины. Он доказал, что Перещепинский клад не мог принадлежать ни одному из древнерусских князей, а также не является кладом кочевников, как считали предшественники. Вернер заверил, что в сыпучих дюнах Малой Перещепины похоронили основателя Большой Болгарии хана Кубрата, а посуда и украшения — часть захоронения. http://infoglaz.ru/wp-content/uploads/1451588183_12.jpg В могилу умершего положили два дорогих золотых сервиза по 12 сосудов каждый. Они состояли из массивных бокалов и кувшинов для вина, ваз и тарелок для фруктов. Рядом хранились браслеты, ожерелья, пряжки с аппликациями для поясов. Но самое сильное впечатление на историков произвел меч. Предполагается, что его хан получил в подарок от своего друга — византийского императора. В древних источниках отмечается, что он даже провозгласил Кубрата почетным патрицием (самый высокий титул после императора). Массивная (более 400 граммов) золотая патрицианская пряжка для пояса — прямое тому подтверждение. Ее хан-патриций носил в особенно торжественных случаях вместе с парадным мечом.  Среди находок в Малой Перещепине есть достоверные доказательства происхождения сокровища. Три золотых кольца, на которых выгравированы монограммы с именем хозяев — Кубрат и Орган (дядя хана). А на одной из подвесок для пояса нанесен родовой знак Кубрата — трезубец, который позже стал эмблемой киевских князей и гербом Украины. А вот тут мы подробнее обсуждали ГЕРБ УКРАИНЫ.  Таких тяжелых золотых амфор не имеет ни один музей мира. Почему хана Кубрата похоронили под Полтавой, остается загадкой. Во многих источниках не раз говорится, что Болтвар (территория теперешней Полтавы) была любимой резиденцией хана. А то, что на могиле не было никаких опознавательных знаков, свидетельствует о том, что сыновья Кубрата пытались уберечь сокровища от грабителей. И им это удалось — 12 веков они хранились в сыпучих песках Полтавщины.  Как только болгары узнали, где покоился основатель Великой Болгарии, сразу же при*ехали на Украину. И вот уже 10 лет подряд в полтавском селе проводят соборы болгар. На месте найденного клада стоит новый памятный знак в честь Кубрата.   Если клад не удастся вернуть, болгары создадут точные копии драгоценностей для мемориального комплекса, который планируют строить в Малой Перещепине. Ведь в краеведческом музее Полтавы имеются только муляжи сокровищ.                   Памятный знак Хану Кубрату на месте его захоронения с. Малая Перещепина, Полтавская область. http://masterok.livejournal.com/2700159.html

__________________

Неприлично считать чужие деньги, правильней их экспроприировать |

|

|

|

|

|

#25 |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

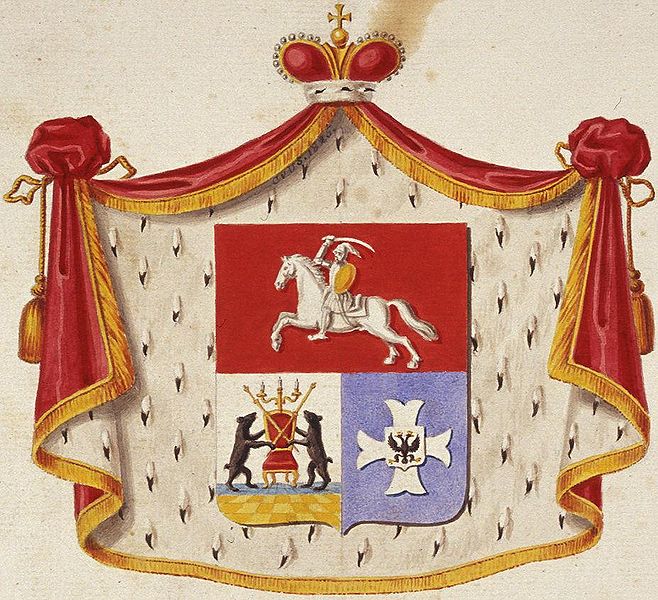

7 русских литовских родов

7 русских литовских родов Из Литвы в Россию. Десятки крупных и мелких, княжеских и дворянских родов, оставляя земли, бросая имущество, расставаясь с положением в обществе, бежали из-под власти польского короля кто в Новгород, а кто сразу в Москву. В 14-16-х веках выходцы из Литвы составили новую элиту нового, Московского государства. 1 Патрикеевы  Одним из виднейших представителей княжеского рода Патрикеевых был Вассиан Косой, в миру Василий Иванович Патрикеев, сделавший две карьеры и побывавший в двух ссылках. Он, несмотря на молодость, быстро сделал блестящую дипломатическую и военную карьеру и мог стать первым среди бояр по смерти отца, если бы не скоропостижная ссылка в Кирилло-Белозерский монастырь. Однако и сосланный на Белое озеро, Василий, ставший Вассианом, не смог долго оставаться в стороне от общественной жизни. Он и в монашестве оставался князем. С момента знакомства с Нилом Сорским, Вассиан - верный его ученик и лидер нестяжательства, саркастичный, жесткий. Даже на суде, обвинённый в ереси, он не стесняется в ответах на пространные речи митрополита. Но последняя шутка остаётся не за ним: строптивца сылают в Иосифо-Волоколамский монастырь, главное гнездо иосифлян, которые «по мале времени его уморили». Род Патрикеевых пресекся, но от них пошли князья Хованские, Булгаковы, Голицыны, Щенятевы, Куракины. 2 Бельские  «Не оставьте моих племянников, князей Бельских», - завещал Василий Третий. И Бельских «не оставили»: четыре брата, на чьё поколение пришёлся взлёт рода, прожили разную судьбу. Старший, Дмитрий, был дружкой на свадьбе Василия Третьего, а через двадцать лет – его сына Ивана Грозного. Он при самых неблагоприятных условиях умудрялся сохранять своё место при Великом князе. Чего не скажешь о втором брате, ярком полководце, добром и умном Иване Фёдоровиче, которого Глинские на четыре года упекли в тюрьму, а Шуйские, освободив, через два года убили. Третий брат, Семён, испугавшись великокняжеских преследований, сбежал в Литву и полжизни злоумышлял против Руси. А младший из братьев, Григорий, политикой не интересовался и единственный из четырёх дожил до глубокой старости. 3 Глинские  Глинские – род, по московским меркам, худородный: предки Елены Глинской и её сына, Ивана Грозного, были украинскими атаманами. Самым интересным – интереснее красавицы Елены - был её дядя, Михаил Львович, говоривший на нескольких европейских языках, служивший в войске Саксонского герцога и императора Священной Римской империи, бывший главным советником польского короля и, наконец, заточённый в темницу собственной племянницей за то, что указал ей на неприличие отношений с фаворитом Иваном Овчиной-Телепнёвым-Оболенским. 4 Хованские  Из рода Хованских, ветви князей Патрикеевых, была Ефросинья Старицкая - мать Владимира Андреевича, двоюродного брата Ивана Грозного, его друга детства и, возможно, самого близкого человека. Ефросинья Хованская – женщина властолюбивая и строптивая. Она мечтала видеть сына на российском престоле, не таясь, критиковала порфироносного племянника, при случае составляла заговоры против него. Оппозиция времён Ивана Грозного – это партия Владимира Старицкого во главе с его матерью. Оппозиция власти не добилась, однако за мученическую смерть Ефросинья из литовского рода Хованских была канонизирована как местночтимая святая на Вологодчине. 5 Вишневецкие  Среди литовцев, влиявших на жизнь в Московии и её историю, были не только обрусевшие роды, но и наёмники. Герой украинского фольклора, казак Байда, он же Дмитрий Иванович Вишневецкий, пять лет разорял для своего троюродного племянника Ивана Грозного турецкие земли под Очаковом, владения крымского султана, не давал житья литовцам в низовьях Днепра. И вдруг сбежал: грозный работодатель одного за другим казнил бояр, связанных с Литвой. Вклад других Вишневецких в историю русского средневековья куда значительнее, ведь именно им во многом обязан Гришка Отрепьев своим взлётом. У одного из них, Адама, будущий царь служил, другой, Константин, познакомил его с Мнишеками и польским королём. 6 Трубецкие  В 2008-м году умер князь и автогонщик Игорь Николаевич Трубецкой, один из немногих современных потомков средневековых литовских родов. Среди его предков самым харизматичным был князь Дмитрий Тимофеевич. При Василии Шуйском он сбежал в Тушино к Лжедмитрию Второму, где возглавил местную Боярскую Думу. По смерти самозванца стал одним из вождей первого, а затем второго ополчения. Считался главой Земского Правительства и претендентом на престол, регулярно устраивал в период безвластия пиры не только для знати, но и казаков, и рядовых москвичей, однако расположить к себе всех не смог, тёмное тушинское прошлое подвело, и царём Всея Руси стал Михаил Романов, который Дмитрия Тимофеевича сослал, то есть назначил наместником, фактически царём Сибири, где князь и умер. 7 Мстиславские  Мстиславские, подданные то польского короля, то российского государя, на протяжении всего позднего средневековья то и дело появлялись на исторической арене. Последний из них – Фёдор Иванович, возглавлял Боярскую Думу на момент свержения Василия Шуйского. Он – первый из бояр в Семибоярщине, первое лицо в государстве без главы. При его деятельном участии был избран на царство Владислав Сигизмундович, а после поражения поляков «свой» Михаил Романов. http://russian7.ru/2016/01/7-russkikh-litovskikh-rodov/

__________________

Неприлично считать чужие деньги, правильней их экспроприировать |

|

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Двенадцать мифов капитализма | neupkev | Общение на разные темы | 94 | 22.05.2017 10:22 |

| В Крыму россиянин получил восемь лет за шпионаж в пользу Китая | Admin | Международные новости | 0 | 01.07.2010 23:57 |

| Жительница Калифорнии родила сразу восемь детей: такое было лишь однажды | Admin | Международные новости | 1 | 27.01.2009 09:44 |

| Управление судебных приставов взорвалось в Назрани: восемь погибших | Admin | Новости Российской политики и экономики | 0 | 13.01.2009 19:33 |

| Разоблачение традиционных мифов о ... | А.Лексей | Клуб Красных Web-Мастеров | 1 | 17.04.2008 19:38 |