|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#281 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

О настроении в Коминтерне накануне Варшавской наступательной операции 1920 года говорит следующее выступление делегата от германских коммунистов, члена Президиума Конгресса Пауля Леви на 1 заседании II Конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года в Петрограде. (Леви - не самый революционно-настроенный германский большевик, о чем свидетельствуют его поступки, начиная с 1921 года. Это человек, склонный к продуманным действиям, в душе - пацифист и капитулянт)

"Если Советская Россия даст сегодня передышку польским белогвардейцам, если Советская Россия даст им возможность восстановить свое разбитое войско и вновь вооружить его при помощи Антанты, то она вынуждена будет завтра же вновь оторвать сотни тысяч своих лучших сынов от плуга и от рабочего станка и послать их на фронт для новой оборонительной войны. Пролетарии стран Согласия [то есть, Антанты]! Ваши правительства будут попрежнему вводить вас в обман: они будут утверждать. как это делали и до сих пор, что они не оказывают поддержки Польше. Ваш долг - стоять на страже во всех портах, у всех границ и следить за тем, чтобы ни один поезд, ни одно судно с жизненными припасами и оружием не были отправлены в Польшу. Стойте на страже! Не давайте себя обмануть лживыми указаниями на места, куда направляются транспорты: их ведь могут направить в Польшу окольными путями. И там, где правительства и частные капиталисты не уступают вашим протестам, устраивайте стачки, действуйте силой и ни а коем случае не помогайте польским помещикам и капиталистам убивать ваших русских братьев. Пролетариат Германии! Когда падет белогвардейская Польша, то капиталисты стран Согласия заключат мир с германскими генералами, с германскими капиталистами; они помогут им снарядить многочисленные наемные войска. и эти войска раздавят германский пролетариат, чтобы превратить Германию в базу борьбы против Советской России. Капиталисты стран Согласия не остановится перед тем, чтобы превратить Германию в груду развалин и сделать ее аванпостом для борьбы против Советской России и Советской Польши. Германские рабочие и работницы! Пробил час, когда вы можете выполнить на деле то, что вы тысячи раз обещали во время больших манифестаций - стать на сторону ваших русских братьев и вместе с ними бороться за ваше освобождение. Не допускайте на германской почве никаких поползновений оказать помощь белогвардейской Польше, не допускайте никаких новых наборов наемников. Следите строго за всеми поездами, идущими на восток, следите строжайшим образом за тем, что делается в Данциге и делайте все, чего требуют обстоятельства. Ни один вагон, ни одно судно не должно итти из Германии в Польшу. Пролетарии всех других стран! Помните: Враг - это теперь белогвардейская Польша. Задача теперешнего часа - сокрушить этого врага. Пролетарии всех стран! Помните: Теперь нельзя поддаваться обманным речам предательских или колеблющихся рабочих вождей, нельзя поддаваться обманным обещаниям правительств. Теперь нужно действовать, теперь нужно собрать все силы, чтобы блокировать Польшу. Нужно собрать все силы, чтобы проявить на деле солидарность мирового пролетариата с Советской Россией." Источник: 2 Конгресс Коминтерна, издание 1931 года, стр. 39-40

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#282 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Одновременно на пятом заседании 2 Конгресса Коминтерна утром 28 июля 1920 года разгорелась жаркая дискуссия между представителями трех еврейских течений в социалистическом движении: центральным бюро еврейских секций РКП(б), Бундом и Поалей-Цион (представители последней были допущены на Конгресс личным распоряжением председателя ИККИ Зиновьева).

Бунд выступил за предоставление евреям территориальной автономии (то есть, выделения им территории на Западной Украине). Поалей-Цион в лице М. Кон-Эбера, члена общей австрийской делегации, поддержав это предложение Бунда, одновременно намекнул, что поступление на службу к английскому империализму - вынужденная мера сионистского движения "если оно не хочет с самого же начала оказаться утопичным", правда говоря о некоем "буржуазном" сионизме. (стр. 151). Характерно, что представитель еврейских секций РКП(б) Мережко назвал сионистскую организацию Поалей-Цион, коллективного члена английской лейбористской партии, Палестинской коммунистической партией "Поалей-Цион", так что в целом на 2 Конгрессе Коминтерна сионистская солидарность была проявлена в полной мере в попытке одурачить делегатов Конгресса. Однако, к чести делегатов, окончательной резолюцией "по Палестине" (так завуалированно высказывалось отношение к сионизму) Коминтерн не утвердил еврейской территориальной автономии. Это могло послужить одним из важных факторов принятия решений в период конец июля-август 1920 года. При этом важным международным фактором являлась высокая активность сионистов по массовой вербовке переселенцев в Палестину. Советская власть вряд ли бы позволила такую массовую миграцию из Западно-Украинских и Западно-Белорусских областей. Например, в январе-феврале 1921 г. в Петрограде состоялся ряд встреч наркома иностранных дел Чичерина с представителем СО (сионисткой организации) Идером. Идер был направлен в Петроград сионистским центром с целью достигнуть соглашения с высшим советским руководством как максимум о легализации сионистского движения в Советской России, как минимум — о налаживании регулярной иммиграции российских евреев в Палестину. 5 февраля Идер представил Чичерину меморандум, в котором обращал внимание наркома иностранных дел на нейтральную по отношению к вопросам внутренней российской политики позицию РСО (российской сионистской организации). В связи с этим Идер ходатайствовал о разрешении советскими властями - сионистских собраний, не превышающих 200-300 участников; - опубликования (с предварительной цензурой) информационных брошюр «только для сионистов»; - свободного изучения иврита; - ежегодной эмиграции в Палестину, не превышающей 5 000 человек. [...] ответе Чичерина, последовавшем 10 февраля, наркоминдел заявил, что в Советской России евреи свободны как нигде в мире; репрессии применяются только против «некоторых буржуазных элементов среди сионистов», но не против сионистской идеи как таковой. Лучшим подтверждением последнего тезиса Чичерин называл пропалестинскую пропаганду «социал-демократической и коммунистической групп партии ПЦ». Изучение иврита, утверждал Чичерин, не запрещено, а что касается эмиграции, то «рабочая сила нужна здесь нам самим... и кроме того, есть затруднения с транспортом»1. Ответ Чичерина отразил позицию советского внешнеполитического ведомства по отношению к сионистской деятельности в России. Примечательно, что Чичерин не объявил сионизм как таковой неприемлемым для советской власти, не заклеймил его как реакционную силу, хотя к февралю 1921 г. такое определение сионизма уже было принято Коминтерном. Вероятно, над Чичериным не довлела традиционная для его товарищей по партии неприязнь к сионизму. С другой стороны, возможно, что в его ответе проявилась не «коминтерновская», а оппозиционная ей, менее идеологизированная «наркоминдельская» линия советской внешней политики. Позиция НКИД являлась более умеренной по сравнению с жестко антисионистскими установками ЦБ Евсекций РКП(б) и Коминтерна. В то же время Чичерин определенно связывал свой ответ Идеру с реальными нуждами страны («рабочая сила нужна здесь нам самим...»). (Агапов М.Г. "СССР и палестинская проблема в 1920-е - 1943 гг." : Дис. ... канд. ист. наук : 07.00.15 : Тюмень, 2004 296 c. РГБ ОД, 61:04-7/818)

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 15.06.2017 в 15:51. |

|

|

|

|

#283 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

6 июля 2017 года американский Муссолини, новоизбранный президент США Трамп, выступая в Варшаве во время своего европейского турне с призывом покупать американское оружие, вспомнил и о "чуде на Висле", сорвав аплодисменты своих польских слушателей.

"В 1920 году, в "чуде на Висле" Польша остановила Советскую армию, собиравшуюся захватить Европу. (Аплодисменты.) " http://edition.cnn.com/2017/07/06/po...ipt/index.html

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#284 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Из политического отчета ЦК X съезду РКП(б) 8 марта 1921 года.

Основной вывод для сегодняшнего читателя, через 96 лет: "приземление" на новые коммунистические рельсы (или посадочную полосу), которые в тот исторический момент реализовывались в виде трудармий Троцкого (о которых Ленин ни словом не упомянул в своем цитируемом докладе) или коммунистических субботников Сапронова, оказалось невозможным силу неверия в готовность немцев и поляков к коммунистическому строительству. Однако практика последующих лет 1930-1940-х годов показала прекрасную способность и тех и других к жизни в нацистских и сионистских "трудовых армиях", к жизни в милитаризованном обществе. Вероятно, что и привлечение немцев и поляков в коммунистические трудовые армии имело практические перспективы. Ленинский анализ целиком сконцентрирован на реинтеграции РСФСР в товарно-денежные отношения. Важнейшим условием реинтеграции являлось установление дипотношений с британской короной и, следовательно, непротивление англо-сионистской политике в Польше. Докладчик В.И.Ленин, председатель СНК РСФСР "[...]Из тех узловых пунктов нашей работы, которые за этот год больше всего обращают на себя внимание и с которыми связано, на мой взгляд, больше всего наших ошибок, первым является; переход от войны к миру. Вероятно, все вы или, по крайней мере, большинство из вас помните, что мы этот переход делали уже несколько раз за три с половиной года и ни разу его не совершили и сейчас, видимо, его не совершим, потому, что слишком глубокие жизненные интересы международного капитализма связаны с тем, чтобы этого перехода не допустить. […]Вы все помните, что на предыдущем партийном съезде мы все свои расчеты строили на этом переходе к мирному строительству, полагая, что огромные уступки, которые мы в то время делали Польше, обеспечат нам мир. Но уже в апреле началось наступление польской буржуазии, которая вместе с империалистами капиталистических стран истолковала наше миролюбие, как нашу слабость, — за что жестоко и поплатилась, получив мир более невыгодный 19. Но мы перехода к мирному строительству не получили, и нам вновь пришлось главное внимание обратить на войну с Польшей[…] Вот что определяло содержание нашей работы за отчетный год. Опять вся наша работа подвинулась к военным задачам. […]Война приучила нас, всю нашу страну, сотни тысяч людей только к военным задачам, и когда, после разрешения этих военных задач, большая часть армии застает неизмеримое ухудшение условий, застает в деревне невероятные трудности и не имеет возможности, в силу этого и общего кризисов, применить свой труд, получается что-то среднее между войной и миром. Положение, которое обрисовывается, таково, что о мире говорить опять-таки не приходится. Именно демобилизация, конец гражданской войны означает невозможность сосредоточить все свои задачи на мирном строительстве, потому что демобилизация порождает продолжение войны, только в новой форме. Когда десятки и сотни тысяч демобилизованных не могут приложить своего труда, возвращаются обнищавшие и разоренные, привыкшие заниматься войной и чуть ли не смотрящие на нее, как на единственное ремесло, — мы оказываемся втянутыми в новую форму войны, новый вид ее, которые можно объединить словом: бандитизм. […]От указанного основного обстоятельства, определяющего целый ряд ошибок и обостряющего кризис, я хотел бы перейти к тому, как в работе партии и в борьбе всего пролетариата обнаружился целый ряд еще более глубоких несоответствий, неправильностей учета или плана — и не только неправильностей плана, но и неправильностей в определении соотношения между силами нашего класса и тех классов, с которыми в сотрудничестве, а иногда и в борьбе, он должен решать судьбы республики. […]При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти-что до Варшавы, несомненно, была сделана ошибка. […] эта ошибка вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами *. . . [Конец фразы не застенографирован. Ред.] Насколько этот перевес сил зависел от экономических условий, насколько он зависел от того, что война с Польшей пробудила патриотические чувства даже среди мелкобуржуазных элементов, вовсе не пролетарских, вовсе не сочувствующих коммунизму, не поддерживающих диктатуры пролетариата безусловно, а иногда, надо сказать, и вообще не поддерживающих ее, — разбираться в этом было бы слишком сложно: здесь играл роль целый ряд элементов, и, таким образом, у нас здесь получился известный перевес сил. Но факт налицо: в войне с Польшей мы совершили известную ошибку. […]Во всех капиталистических государствах, несмотря на анархию, несмотря на хаос, свойственный капитализму, опорным пунктом для расчетного хозяйственного плана является опыт десятилетий, опыт, который могут сравнивать капиталистические государства, однородные по своему экономическому строю и отличающиеся лишь в частностях. Из этого сравнения может быть выведен действительно научный закон, известная закономерность и правильность. У нас ничего подобного этому опыту для такого подсчета не было и быть не может; и совершенно естественно, что, когда представилась возможность по окончании войны дать, наконец, изголодавшемуся населению побольше, то мы сразу не смогли установить должной меры. […]мы ясно видим, что у нас не было надлежащей правильности в учете. […]одним из крупнейших факторов за отчетный период […]является организация II конгресса Коминтерна. Конечно, международная революция теперь, по сравнению с прошлым годом, сделала большой шаг вперед. Конечно. Коммунистический Интернационал, который во время прошлогоднего конгресса не существовал иначе, как в форме прокламаций, стал существовать теперь, как самостоятельная партия в каждой стране, и не только, как передовая партия, — коммунизм стал центральным вопросом всего рабочего движения в целом. В Германии, Франции и Италии Коммунистический Интернационал стал не только центром рабочего движения, но центром внимания всей политической жизни этих стран. Нельзя было осенью взять в руки немецкую или французскую газету без того, чтобы не видеть, как там склоняют Москву и большевиков, какими прилагательными нас награждают и как делают из большевиков и 21 условия приема в III Интернационал 21 центральный вопрос всей их собственной политической жизни. Это — наше завоевание, и этого никто не может у нас отнять! Это показывает, как международная революция нарастает и, параллельно, экономический кризис в Европе обостряется. Но во всяком случае, если бы мы из этого сделали предположение, что вообще в короткий срок помощь придет оттуда в виде прочной пролетарской революции, то мы просто были бы сумасшедшими, и в этом зале, я уверен, таких людей нет. Мы научились за три года понимать, что ставка на международную революцию не значит — расчет на определенный срок, и что темп развития, становящийся все более быстрым, может принести к весне революцию, а может и не принести. И поэтому мы должны уметь так сообразовать свою деятельность с классовыми соотношениями внутри нашей страны и других стран, чтобы мы длительное время были в состоянии диктатуру пролетариата удержать и, хотя бы постепенно, излечивать все те беды и кризисы, которые на нас обрушиваются. Только такая постановка вопроса будет правильной и трезвой. Теперь я перейду к одному пункту, который касается деятельности ЦК за текущий год и подходит близко к задачам, стоящим перед нами: это — вопрос о сношениях с заграницей. До IX съезда партии наше внимание и все наши усилия были направлены на то, чтобы добиться перехода от отношений войны с капиталистическими странами к отношениям мирным и торговым. Мы предприняли для этого всякого рода дипломатические шаги и оказались победителями против, несомненно, крупных дипломатов. Когда, например, представители Америки или представители Лиги наций предлагали нам на известных условиях прекращение военных действий против Деникина, Колчака 22, они думали, что мы попадем в трудные условия. На самом же деле они оказались в трудных условиях, а мы дипломатически одержали громадную победу. Они оказались одураченными, вынужденными взять обратно свои условия, что потом было разоблачено во всей дипломатической литературе и прессе всего мира. Но удовлетвориться дипломатической победой для нас слишком мало. Нам нужны настоящие торговые сношения, а не только дипломатические победы. Но только за этот год дело стало подходить к тому, что торговые сношения начали несколько развиваться. Стал вопрос о торговых сношениях с Англией. Начиная с лета прошлого года, это стало центральным пунктом. Война с Польшей отбросила нас далеко в этом отношении. Англия уже готова была подписать торговое соглашение. Английская буржуазия хотела этого соглашения, английские придворные круги его не желали, срывали, война с Польшей оттянула соглашение. Получилось так, что дело не решено до сих пор. Сегодня, кажется, в газетах было известие, что Красин в Лондоне сообщил прессе, что он рассчитывает на быстрое подписание торгового договора23. Я не знаю, вполне ли обеспечено осуществление этой надежды. Я не могу решить, случится ли так действительно, но, со своей стороны, я должен сказать, что мы в ЦК этому вопросу уделяли громадное место и считали правильным с нашей стороны тактику уступок, дабы добиться торгового соглашения с Англией. В связи с этим стоит вопрос о концессиях.[…] (8 марта 1921 года, политический отчет ЦК Х съезду РКП(б), Москва, Кремль)

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 23.09.2017 в 15:46. |

|

|

|

|

#285 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Из воспоминаний Троцкого, руководившего военным ведомством (РВСР) в период гражданской войны. Из цитируемых воспоминаний следует отбросить оценочную часть, поскольку Троцкий был таким же "теоретиком", как и Сталин, то есть нулевым. Однако информированность и наблюдательность этого выдающегося журналиста, успешно руководившего всей деятельностью Красной Армии (кадровой, хозяйственной, боевой подготовкой) с 1918 по 1925 годы, не оставляют сомнений.

Вот что он говорит о механизмах взаимоотношений с бывшим царским офицерством, которые действовали в период его руководства Красной Армией, в том числе и в период Варшавской наступательной операции 1920 года (упомянутый "переход на мирное положение" относится к весне 1920 года, когда исход внутреннего вооруженного противостояния стал ясен и началась массовая демобилизация красноармейцев, находившихся под ружьем с 1914 и последующих годов). "...в годы гражданской войны Красная армия поглотила десятки тысяч бывших царских офицеров. 13 марта 1919 г. Ленин говорил на митинге в Петрограде: "Когда мне недавно тов. Троцкий сообщил, что у нас в военном ведомстве число офицеров составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил конкретное представление, в чем заключается секрет использования нашего врага: как заставить строить коммунизм тех, кто являлся его противниками, строить коммунизм из кирпичей, которые подобраны капиталистами против нас! Других кирпичей нам не дано!" (Сочинения Ленина, т. XXIV, русское издание 1932 года, стенографический отчет, стр. 65). Эти офицерские и чиновничьи кадры выполняли в первые годы свою работу под непосредственным давлением и надзором передовых рабочих. В огне жестокой борьбы не могло быть и речи о привилегированном положении офицерства: самое это слово исчезло из словаря. Но после одержанных побед и перехода на мирное положение как раз военный аппарат стремился стать наиболее влиятельной и привилегированной частью всего бюрократического аппарата. Опереться на офицерство для захвата власти мог бы только тот, кто готов был идти навстречу кастовым вожделениям офицерства, т.-е. обеспечить ему высокое положение, ввести чины, ордена, словом, сразу и одним ударом сделать то, что сталинская бюрократия постепенно делала в течение последующих 10-12 лет. Нет никакого сомнения, что произвести военный переворот против фракции Зиновьева, Каменева, Сталина и проч., не составляло бы в те дни никакого труда и даже не стоило бы пролития крови; но результатом такого переворота явился бы ускоренный темп той самой бюрократизации и бонапартизма, против которых левая оппозиция выступила на борьбу. Задача большевиков-ленинцев по самому существу своему состояла не в том, чтоб опереться на военную бюрократию против партийной, а в том, чтобы опереться на пролетарский авангард и через него - на народные массы и обуздать бюрократию в целом, очистить ее от чуждых элементов, обеспечить над нею бдительный контроль трудящихся и перевести ее политику на рельсы революционного интернационализма. Но так как за годы гражданской войны, голода и эпидемий, живой источник революционной массовой силы иссяк, а бюрократия страшно выросла в числе и в наглости, то пролетарские революционеры оказались слабейшей стороной. Под знаменем большевиков-ленинцев собрались, правда, десятки тысяч лучших революционных борцов, в том числе и военных. Передовые рабочие относились к оппозиции с симпатией. Но симпатия эта оставалась пассивной; веры в то, что при помощи борьбы можно серьезно изменить положение, у масс уже не было. Между тем бюрократия твердила: "Оппозиция хочет международной революции и собирается втянуть нас в революционную войну. Довольно нам потрясений и бедствий. Мы заслужили право отдохнуть. Да и не надо нам больше никаких "перманентных революций". Мы сами у себя создадим социалистическое общество. Рабочие и крестьяне, положитесь на нас, ваших вождей!". Эта национально-консервативная агитация, сопровождавшаяся, к слову сказать, бешеной, подчас совершенно реакционной клеветой против интернационалистов, тесно сплачивала бюрократию, и военную и штатскую, и находила несомненный отклик у усталых и отсталых рабочих и крестьянских масс." Л. Троцкий. ПОЧЕМУ СТАЛИН ПОБЕДИЛ ОППОЗИЦИЮ? 12-го ноября 1935 г. Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев) N 46. http://magister.msk.ru/library/trotsky/trotm388.htm

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 27.09.2017 в 23:30. |

|

|

|

|

#286 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Механизм срыва Варшавской наступательной операции (массированная подготовка, создание перевеса на главных направлениях, отказ выполнения приказа, безнаказанность виновных) напоминает механизм попытки срыва октябрьского переворота 1917 года, без которого была бы невозможна Великая Октябрьская социалистическая революция.

Как известно, в октябре 1917 года с четко артикулированной целью срыва вооруженного переворота в Петрограде публично выступили Каменев и Зиновьев, одновременно создав провокационный предлог репрессий против партии большевиков (поскольку в своем публичном выступлении они ссылались на партийное решение). Тогда им не удалось помешать плану большевиков перехода страны к построению нового общества. В августе 1920 года Каменев был посредником между Британией и Советской Россией, Зиновьев - посредником между РКП(б) и в первую очередь германскими социалистами, делавшими погоду в определении благоприятности обстановки для европейского этапа мировой революции. На это раз Каменев был открыто против расширения революции на Запад, а Зиновьев открыто не высказывался, но на II Конгрессе Коминтерна делал уступки сионистскому представителю Кон-Эберу (допустил его к участию в Конгрессе вопреки широким протестам, предоставил ему слово), являвшемуся прямым представителем британских лейбористов и Поалей-Цион. Каменев и Зиновьев и в этот раз стояли у руля стратегии партии. Возможно Ленин, говоря в сентябре 1920 на партийной конференции о допущенных ошибках при проведении Варшавской наступательной операции имел в виду, среди прочих, и это обстоятельство, однако снова, как и в Октябре 1917 года, отослал поиск виновных к будущим поколениям.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#287 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

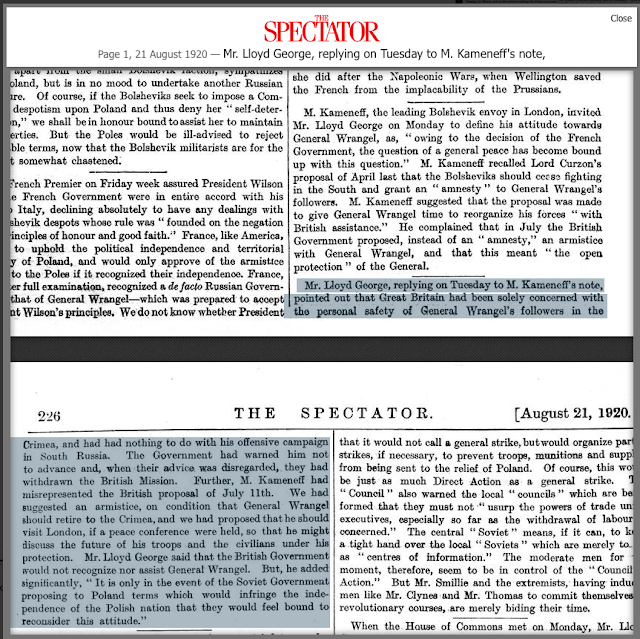

Привожу две заметки из влиятельной британской консервативной газеты "Спектейтор" (Обозреватель) за 21 августа 1920 года, показывающие, что польский вопрос напрямую увязывался с Врангелем и Крымом.

"В понедельник 16 августа 1920 г. ведущий большевистский посланник в Лондоне г-н Каменев призвал г-на Ллойд Джорджа определить свое отношение к генералу Врангелю, поскольку «из-за решения французского правительства [о признании правительства Врангеля] вопрос об общем мире связан с этим вопросом». Г-н Каменев напомнил о предложении лорда Керзона в апреле 1920 г., чтобы большевики остановили наступление на Юге и дали «амнистию» приверженцам генерала Врангеля. По мнению г-на Каменева целью этого предложения было дать генералу Врангелю время для реорганизации его сил «с помощью Великобритании». Он высказал претензию, что в июле британское правительство вместо «амнистии» предложило перемирие с генералом Врангелем, а это означало «открытую защиту» генерала." ----------------- "Г-н Ллойд Джордж, отвечая во вторник 17 августа 1920 г. на письмо г-на Каменева, отметил, что Великобритания была исключительно озабочена личной безопасностью приверженцев генерала Врангеля в Крыму и не имела никакого отношения к его наступательной кампании в Южной России. Правительство Великобритании предупредило его, чтобы он не продвигался, и когда этот совет был проигнорирован, правительство отозвало британскую миссию. Кроме того, г-н Каменев исказил британское предложение от 11 июля. Мы предложили перемирие при условии, что генерал Врангель должен уйти в Крым, и мы предложили ему приехать в Лондон, если бы состоялась мирная конференция, чтобы он мог «обсудить будущее своих войск и гражданских лиц под его защитой. Г-н Ллойд Джордж сказал, что британское правительство не признает и не помогает генералу Врангелю. Но он добавил значительным тоном :«Только в случае если Советское правительство предложит Польше условия, которые ущемляли бы независимость польской нации, британское правительство чувствовало бы себя обязанными пересмотреть это отношение»."http://archive.spectator.co.uk/artic...to-m-kameneffs

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#288 |

|

Местный

Регистрация: 05.08.2012

Сообщений: 31,459

Репутация: 263

|

К предыдущему посту.

Так и США никогда не признавались в помощи террористам в Сирии. Империалисты говорят одно, делают другое. |

|

|

|

|

#289 | |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Цитата:

теперь вот Штаты будут торговать захваченную с помощью курдов часть Сирии за клятвенные гарантии сирийского правительства по беспрепятственной экспансии еврейской колонии на север и восток. Сирийский народ "подустал" за шесть лет войны. Надо правильно оценить обстановку. Совершенно аналогичная ситуация с 1920 годом в этом плане. Сиди себе в мягком кресле и правильно оценивай обстановку, потягивай чаек с вареньем.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

|

#290 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

ППР=партполитработа

Современный исследователь военспецов А. В. Ганин опубликовал в издании "Славянский альманах" 2017. Вып. 1-2. С. 121-143. http://istmat.info/files/uploads/58880/voendelo.pdf познавательную статью "Дело о «природном “езуитстве” ляхов». Лев Троцкий против полонофобии военспецов", в которой приводит некоторые важные детали партийно-политической работы периода советской-польской войны 1920 года. Выдержки из статьи Ганина прилагаются ниже. ===== 2 мая 1920 г. было создано Особое совещание при главнокомандующем всеми вооруженными силами Республики – консультативный совет при главкоме, занимавшийся обсуждением вопросов развития Красной армии и конкретно мер борьбы с поляками в период советско-польской войны. Совещание состояло в основном из генералов старой армии под председательством А. А. Брусилова. Посредством создания этого органа и выдвижения лозунгов защиты страны от внешней опасности большевики пытались привлечь на свою сторону патриотически настроенных бывших офицеров. Эти события вызвали немалый резонанс как в Советской России, так и за ее пределами. В состав совещания вошли бывшие генералы М. В. Акимов, П. С. Балуев, А. И. Верховский, А. Е. Гутор, А. М. Зайончковский, В. Н. Клембовский, Д. П. Парский, А. А. Поливанов, А. А. Цуриков. В качестве партийных представителей членами совещания стали А. Н. Александров, К. Х. Данишевский, Л. П. Серебряков, И. И. Скворцов-Степанов. Также в работе участвовали бывший генерал К. И. Величко и большевики Н. И. Подвойский и И. Ф. Медянцев. 8 мая из секретариата ЦК РКП(б) в редакции центральных газет была разослана циркулярная телеграмма с предписанием «в статьях о Польше и польской войне... строжайшим образом исключать возможные уклоны в сторону национализма и шовинизма»6. 30 мая члены Особого совещания составили знаменитое воззвание к бывшим офицерам русской армии, в котором призвали их, забыв старые обиды, вступать в Красную армию для защиты России7. Этот документ сыграл немаловажную роль в привлечении еще колебавшейся части офицерства в Красную армию. Затем, 2 июня, было подписано, а на следующий день опубликовано сообщение СНК об амнистии тех бывших офицеров, кто поможет скорейшей ликвидации белых и победе Советской России8. 7 июня военно-научный журнал «Военное дело» опубликовал статью бывшего полковника Б. М. Шапошникова «Первые боевые шаги маршала Пилсудского», содержавшую полонофобские заявления. Статья породила бурю. Прямо перед статьей на передовице печаталось воззвание Особого совещания ко всем бывшим офицерам. Свою статью будущий маршал начал с предыстории борьбы поляков за независимость, после чего из личного опыта по должности старшего адъютанта штаба 14-й кавалерийской дивизии описал бои 1914 г. с легионерами Ю. Пилсудского, приведя несколько примеров коварства поляков на войне. При этом выдающийся теоретик службы Генштаба в угоду личным пристрастиям погрешил против истины, приравняв военную хитрость и внезапность к коварству и выдвинув беспочвенный тезис о некой прямолинейности действий современных армий. Кроме того, в статье делался вывод о том, что «природное “езуитство” ляхов вкладывалось в основу их боевой тактики и было противно духу “великорусского” племени, честно и открыто шедшему в бой с противником»9. Как только статью Шапошникова прочитал председатель РВСР Л. Д. Троцкий, он 30 июня 1920 г. издал приказ No 230 следующего содержания: В No 13 «Военного дела» напечатана статья «Первые боевые шаги маршала Пилсудского», проникнутая насквозь духом грубого шовинизма. Достаточно сказать, что в статье говорится о «природном иезуитстве ляхов», которое противопоставляется честному и открытому духу великорусского племени. Незачем пояснять, в какой мере такого рода грубые и ложные обещания10 противоречат тому духу братства, который проникает отношение русского рабочего класса к трудящимся массам Польши. Статья «Первые боевые шаги маршала Пилсудского» свидетельствует о полной неспособности нынешней редакции «Военного дела» справиться со своими ответственными обязанностями. Посему в видах предотвращения возможного дальнейшего распространения шовинистической отравы военно-научным журналом рабоче-крестьянской Красной армии п р и к а з ы в а ю : 1. Издание «Военного дела» приостановить впредь до радикального изменения состава редакции (редакционная коллегия: гл.ред./председатель Д. К. Лебедев, члены Парский, Незнамов, Снесарев, Свечин, Крживицкий, Мыслицкий, Новицкий, Вацетис, Гирс); 2. Установить непосредственных виновников напечатания указанной шовинистической статьи, дабы раз навсегда отстранить их и в дальнейшем от прикосновения к работе, имеющей своей задачей просвещение и воспитание Красной армии11. На копии приказа, направленной в Реввоентрибунал, имелась резолюция заместителя председателя РВСР Э. М. Склянского: «Т. Данишевскому для немедленного расследования по пункту 2-му. Ск[лянский]. 30/VI»12. Из канцелярии Троцкого в редакцию журнала была направлена срочная телефонограмма: Сообщается для немедленного исполнения выписка из приказа председателя Реввоенсовета республики No 230 от 30 июня 1920 года: «Издание “Военного дела” приостановить впредь до радикального изменения состава редакции».13. Копия телефонограммы 30 июня была передана в Реввоентрибунал республики, где на нее 1 или 2 июля председателем трибунала К. Х. Данишевским была наложена резолюция заведующему следственной частью трибунала С. В. Пузицкому: «Срочно расследовать и установить автора статьи и члена редакц[ионной] коллегии, непосредственно пропустившего статью. В случае установления автора и указанного члена коллегии допросить о понимаемом ими смысле инкриминируемой статьи. Обратить внимание на кавычки, в кои по- ставлены имеющие шовинистический смысл слова. Доложить о результатах 3 июля [в] 12 часов»14. До сих пор материалов расследования Реввоентрибунала республики по этому делу не касалась рука исследователей. В течение 1 и 2 июля Пузицким в качестве свидетелей были допрошены по делу: главный редактор журнала Д. К. Лебедев, начальник отдела военной цензуры РВСР Н. Н. Батурин, цензор Б. В. Гетлинг, член РВСР Д. И. Курский и автор статьи – начальник оперативного управления Полевого штаба РВСР Б. М. Шапошников. Д. К. Лебедев 1 июля показал: “Сотрудник журнала «Военное дело» Борис Шапошников был сотрудником постоянным и писал статьи по обзору боевых действий Красной армии, черпая материалы из оперативных сводок и указаний главнокомандующего Каменева. Статья «Первые шаги маршала Пилсудского» была сдана в 20-х числах мая. Ее просматривал и. д. секретаря редакции Игнатов. 27-го статья была послана в типографию и в первых числах июня была отправлена в военную цензуру, где была поставлена пометка: “Разрешено военной цензурой» за подписью Гетманова21. Лично ее я просматривал после своего возвращения из командировки в Петроград, когда она была возвращена из цензуры. Зная, что она пропущена военной цензурой, зная автора ее Шапошникова, я ее пропустил, не находя в ней ничего предосудительного, тем более в этом духе были статьи Радека22 и других. Номер с этой статьей был представлен тов. Курскому по обычному порядку и, очевидно, разрешен к выпуску. Номера 13 с пометкой Курского о разрешении выпуска в редакции не имеется. Могу лишь добавить, что статья Шапошникова носит несколько агитационный характер, считаясь с моментом на фронте, но не направлена против польского народа как такового23.” член РВСР Д. И. Курский (ответственный за общий идеологический контроль над журналом)…выступил с резкими показаниями и раскритиковал военспецов из редакции: “Я считаю, что редакция «Военное дело» должна быть реорганизована на совершенно новых началах, ибо в настоящем своем составе не может выражать ни взглядов тех военных кругов, которые фактически создают силу Красной армии и руководят ею, и по составу большинства своих сотрудников чужда новым вопросам, выдвигаемым опытом Гражданской войны. По поводу статьи «Первые шаги маршала Пилсудского» мне известно следующее: После появления статьи т. Радека о Пилсудском на одном из докладов у главкома Каменева тов. Шапошников, на[чальник] опер[ативного] о[т]д[ела] Пол[евого] штаба, сказал, что у него имеется даже портрет Пилсудского и что ему пришлось иметь столкновение с “соколами” Пилсудского в период империалистической войны, и что он намерен использовать этот материал для соответствующей статьи. Убежден, что ни о каком умысле со стороны Шапошникова не может быть речи. Считаю Шапошникова безусловно преданным работником Красной армии, крупным, но узким специалистом и политически мало развитым, чем и объясняю тот шовинистический дух, который проявился в последнем абзаце его статьи30.” Шапошников показал следующее: “Раньше каких-либо литературных печатных трудов у меня не было до конца германской войны. Впервые я начал работать с 1918 года, помещая статьи в журнале «Военное дело». Статьи были исторического и военно-теоретического характера, главным образом касающиеся действий конных масс. Политических статей никогда не писал, равным образом политиче- ских тенденций в статьях мною совершенно не проводилось. Я лично не принадлежу ни к какой партии, но сочувствую и служу Советской власти и какими-либо шовинистическими или националистическими взглядами не обладаю. В бытность мою в 1914 году старшим адъютантом 14-й кавалерийской дивизии пришлось три раза столкнуться с польскими соколами и убедиться в их коварстве и предательстве. Читая в настоящее время статьи тов. Радека о Пилсудском и его политической деятельности, я вспомнил свои прежние переживания указанных трех встреч и предложил поделиться ими в статье в форме исторической справки. На одном из докладов главкому в присутствии тов. Курского я сказал, что предполагаю написать статью о Пилсудском, рассказав вкратце мои столкновения с польскими легионами. Статью написал между 20-м и 26-м мая. Какого-либо умысла дать определенную окраску этой статье у меня вовсе не было. Некоторый шовинистический оттенок статьи про- изошел вследствие некоторых переживаний минувшего, кроме того, момент был очень острый, когда из газет мое настроение было приподнято и затем, стоя близко к оперативным действиям Красной армии, я близко принимал к сердцу и удачи, и неудачи армии и невольно мог увлечься во время писания этой статьи, что совпадает с периодом нашего наступления на Западном фронте и наших явных успехов. Статью я послал в редакцию журнала «Военное дело», и как она попала в печать – мне неизвестно31” По итогам расследования Пузицкий подготовил доклад «по делу о помещении статьи шовинистического характера в журнале “Воен- ное дело”» за подписью председателя реввоентрибунала Данишев- ского и его собственной, направленный заместителю председателя РВСР Э. М. Склянскому и в копиях председателю РВСР Троцкому и члену РВСР Курскому. “2) …в работе отдела военной цензуры (нач. отд. военной цензуры РВСР Н. Н. Батурин) Р.В.С.Р. отсутствует истинный революционный дух и революционная инициатива, так как, толкуя свои права и обязанности «по букве закона», отдел принимает некоторую окраску, присущую бюрократическим учреждениям дореволюционного периода. Помимо этого нельзя не отметить полную неосмотрительность и неосторожность передачи контроля над всей московской прессой молодому 19-тилетнему человеку (цензор Б. В.Геттлинг), к тому же не коммунисту.” Много лет спустя, уже в эмиграции, беспощадно критикуя И. В. Сталина, в том числе за измену прежним революционным идеалам, он написал: «Во время польской войны в военном журнале появилась грубо шовинистическая статья о “природном иезуитстве ляхов” в противовес “честному и открытому духу великороссов”. Особым приказом журнал был прикрыт, а автор статьи, офицер Генерального штаба Шапошников, отстранен от работы. Сейчас Шапошников состоит начальником штаба и является единственным из уцелевших старших офицеров эпохи Гражданской войны. Только такие люди выжили, приспособились, уцелели...»36 Выдержки из статьи Шапошникова “[…] Пилсудскому австрийским двором было разрешено лишь подготавливать будущий командный состав. С него и начал «современный Костюшко», использовав для этой цели сокольские организации Галицийской Польши. Среди молодежи, наполнившей последние, конечно было больше горячих умов, откликнувшихся на призыв Пилсудского, чем среди трезвых политиков той или другой партии. Мало верили в успешность затеи в Галиции, еще меньше верили в это поляки русской Польши, которые по плану Пилсудского и должны были составить главный контингент будущей армии-освободительницы польского государства. Однако фанатически настроенные единичные личности русской Польши и зеленая молодежь все же охотно путешествовали в Краков в школы Пилсудского. Деятельность последнего была взята «на учет» нашей разведкой, пристально присматривавшейся к тому, что делается за рубежом. Не было тайной, что сокольские организации не только крупных городов Галиции – Краков, Львов и т. д. – рассадники будущих врагов, но что и мелкие города и даже «замки» единичных влиятельных польских «магнатов», как, например, графа Тарновского, шли по тому же пути. В сокольских кружках «довудцы» польских легионов обучались военному искусству и строю. На польском языке издавались уставы и был заложен маленький, слабый фундамент военной «польской» литературы. Производились маневры. В парадах краковского гарнизона «сам» пан Пилсудский с обнаженной саблей проходил церемониальным маршем перед австрийскими генералами. Во что могли вылиться во время войны эти «потешные» затеи горячих патриотов – сказать было трудно, но, судя по тому, насколько австрийское правительство не особенно благосклонно шло на- встречу формированию «польской армии», снабжая ее устарелыми винтовками, и то в ограниченном количестве лишь для обучения, «будущие легионы» не могли быть грозным врагом для русской армии. Сам их «маршал» не был уверен, позволит ли ему Вена с началом войны развернуть свою армию в тех размерах, в которых он желал бы ее видеть. Таково было состояние «польской армии» перед мировой войной! Но вот грянула последняя, и Пилсудский должен был начать «действовать», дабы оправдать в глазах своих патронов все то, что было хорошо в теории. Быстро были стянуты в Краков все наличные силы сокольских организаций Галиции, образовавшие из своих «безусых» солдат не более трех батальонов пехоты при одной сотне конницы и без единой пушки. Вооруженные винтовками «времен Очакова и покорения Крыма», с обывательским обозом, наполненным жалким имуществом — «дети», принеся присягу на верность Францу-Иосифу, двинулись в поход. … Запоздавшая с окончанием своих приготовлений к войне Австрия лишь 24 июля [1914 г.] официально выступила на путь вооруженной борьбы с Россией. Развернув малиновые знамена с белым польским орлом, легионы Пилсудского с громкими возгласами в честь Франца-Иосифа и «единой» Польши, совместно с разъездами 7 австрийской кавалерийской дивизии, перешли нашу границу и двинулись по шоссе от Кракова на Мехов, Кельцы. Беспрепятственно шло продвижение легионов по «русской» территории – оставшаяся одна на левом берегу Вислы 14 кавалерийская дивизия в это время находилась вблизи Вислы в районе Островца, прикрывая наиболее опасное для развертывающейся на правом берегу Вислы 4 русской армии направление вдоль левого берега Вислы от Сандомира на север. К 28 июля Пилсудский со своими легионами и при поддержке частей 7 австрийской кавалерийской дивизии уже занимал Мехов и Андреев, организуя в занятой местности «польское» управление и печатая воззвания к польскому народу с призывом к борьбе с «москалями». 29 июля легионы передвинулись из Андреева в Кельцы, и еще больше сердца юных патриотов «ойчизны»40 наполнились радостью, когда древний город оказался в их власти. Тотчас же по занятии Келец в городе было введено «польское» управление, выпущены воззвания и началось издание даже «газеты». Сам «ржонд народовый»41 открыл заседание в губернаторском доме. Безусые легионеры с комфортом разместились у «гостеприимных» горожан, выставив лишь ближнее охранение на окраинах города, к северу, западу и востоку, и заняв вокзал, по-видимому, дежурной частью. Небольшие разъезды от конной [сотни] наблюдали шоссе Кельцы – Радом. На последнее в этот день уже выходила [российская] 14 кавалерийская дивизия, расположившись на ночлег в районе юго-западнее Сухедянева и выдвинув по шоссе на Кельцы разведывательный эскадрон гусар. До получения данных от гусар, штаб 14 дивизии через местных жителей был уже ориентирован, что город занят противником, но «каким» и в «каких силах» – это было пока тайной. Раскрыть последнюю и было решено 30 июля, направив для разведки и занятия Кельц, кроме высланного уже эскадрона гусар, еще эскадрон улан и усилив гусар пулеметами. Наступая на город с севера и запада, эскадроны должны были овладеть городом. 30 июля эскадроны выступили для выполнения задачи, а вместе с ними к городу направился автомобиль штаба дивизии с начальником штаба и офицерами-ординарцами. Подойдя к д. Шидловск около 12 часов дня, гусары спешились и вместе с начальником штаба дивизии двинулись цепью к городу. Узнав от толпившихся на окраине Кельц жителей, что противника в городе нет, гусары втянулись в улицу и двинулись далее на площадь. Вслед за гусарами, обгоняя их, в город влетел автомобиль штаба дивизии с 4 офицерами-ординарцами, быстро направляясь к центральной площади. Уланы медленно с запада подходили лавой к вокзалу. «Предательство» жителей скоро сделало свое дело. Едва гусары вышли на первую площадь, как попали под перекрестный огонь из окон и ворот домов, из которых засевшие «сокола» осыпали пулями «доверчивых» разведчиков. Отстреливаясь на ходу на все стороны, подбирая раненых, гусары в тяжелой обстановке начали отходить из города. В еще больший огонь попал автомобиль штаба дивизии в узкой улице города. Осыпанный пулями автомобиль, благодаря мужеству раненого шофера, все же вскоре шел уже в обратном направлении из центра к северной окраине, увозя убитого и двух раненых пассажиров. Эскадрон улан, встреченный огнем из вокзала, отошел назад. Так закончилась «разведка» Кельц, ценою жертв выяснившая нахождение в них «соколов» Пилсудского и явное «сочувствие» к ним местного населения. Противник торжествовал «первую» победу!! Но торжество было преждевременно! В штабе 14 дивизии, когда были получены первые сведения о данных разведки, результаты которой «ярко» свидетельствовали нашу «доверчивость» и «коварство» жителей и противника, тотчас же была решена «экзекуция». 31 июля 14 кавалерийская дивизия к 10 часам утра уже подходила к д. Шидловск. Противник, осведомленный о наступлении дивизии и страшась заслуженной кары, уже отступал... Лишь небольшой разъезд драгун был обнаружен в госп[одском] дв[оре] Чарнов и до полуроты соколов было рассыпано в цепь к западу от вокзала, прикрывая отход главных сил Пилсудского. Для преследования последних к западу от города и даже по шоссе на Хенцины был немедленно направлен 14 уланский полк с пулеметами и 2 орудиями. Остальные же 4 орудия заняли позицию к северу от д. Шидловск и открыли огонь гранатами по городу, произведя огневую экзекуцию в расплату за предательство по отношению к русским войскам. 30 гранат были достаточной мерой наказания! Потребованным представителям города были предъявлены условия немедленной вы- дачи заложников и уплаты контрибуции в 100 000 рублей. Через полчаса условия были выполнены и как заложники, так и контрибуция были направлены в тыл – в Ивангород, а в город введены разъезды для осмотра домов и поимки оставшихся соколов. Уланы быстро настигли арьергард Пилсудского и на его плечах продолжали преследовать главные силы поспешно отходивших по Хенцинскому шоссе и бросавших снаряжение, оружие и обоз. Высокие горы, окаймлявшие Хенцинское шоссе, парализовали охват отступающего противника, заставляя медленно вести фронтальную атаку. К вечеру противник отошел к м. Хенцины, заняв здесь позицию, а уланы вернулись на присоединение к дивизии, повернувшей, в силу своей боевой задачи, на восток от Кельц. Таковы были «первые боевые шаги» соколов бригадира Пилсудского! Презрение и жажда мести за засаду осталась в рядах бойцов 14 кавалерийской дивизии к этим новым солдатам польской «ойчизны»! «Бандиты» Пилсудского не считались за противника, признанного международными законами войны, а почитались элементом, подлежащим уничтожению. Явная непригодность к боевым действиям «сокольских» батальонов Пилсудского против организованных вооруженных сил заставляла их ограничиваться мелкими поисками и засадами, подобными только что очерченному. […] Так начинала свою «боевую историю» польская армия, возрожденная Пилсудским! Природное «езуитство» ляхов вкладывалось в основу их боевой тактики и было противно духу «великорусского» племени, честно и открыто шедшему42 в бой с противником. В душной атмосфере лжи, интриги и предательства зародилась польская армия, с их принципами начала свою боевую деятельность и в ней же найдет свою гибель! Современные армии прямолинейны в своих настроениях и искусстве! Май 1920 года. Б. Ш. Б. Ш. Первые боевые шаги маршала Пилсудского // Военное дело. 1920. No 13 (77). 07.06. Стб. 387–392.”

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Вчера был создан зародыш новой Красной армии | Longreed | Новейшая история России | 3 | 09.05.2012 14:10 |

| Сотрудничество белогвардейцев с поляками в лагерях русских военнопленных, 1920 г. | Сергеев-историк | Новейшая история России | 9 | 18.10.2010 16:40 |

| «Мы должны доказать делом, что достойны своей истории, достойны великой Красной Армии!» | Admin | Обсуждение статей из красного интернета | 1 | 24.02.2010 09:21 |

| Массовые акции в честь 90-летия Красной Армии | Admin | Акции протеста в России | 23 | 11.03.2008 11:51 |

| Результаты вскрытия мощей в 1917-1920 годы | Red-Rus | Новейшая история России | 2 | 02.09.2007 18:53 |