|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#341 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

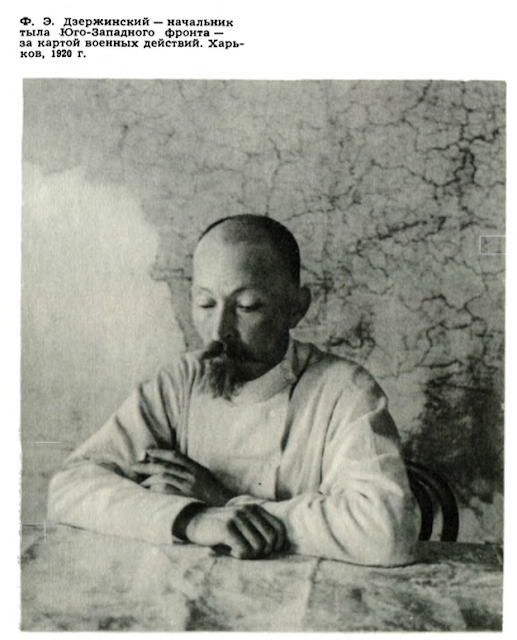

Из книги: Феликс Эдмундович Дзержинский. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. Издание второе, Москва, 1977, издательство “Плакат”, стр. 23

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#342 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

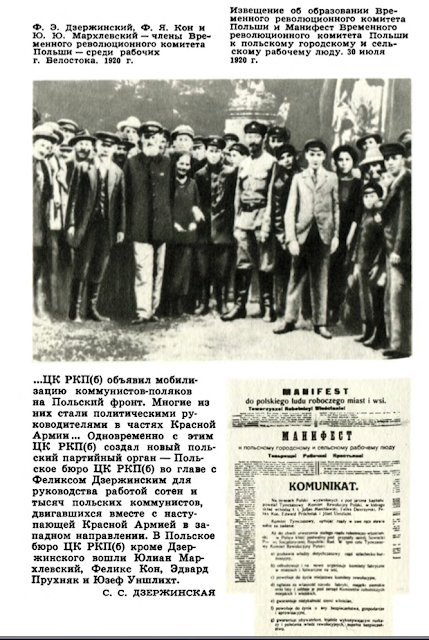

Из книги: Феликс Эдмундович Дзержинский. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. Издание второе, Москва, 1977, издательство “Плакат”

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#343 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

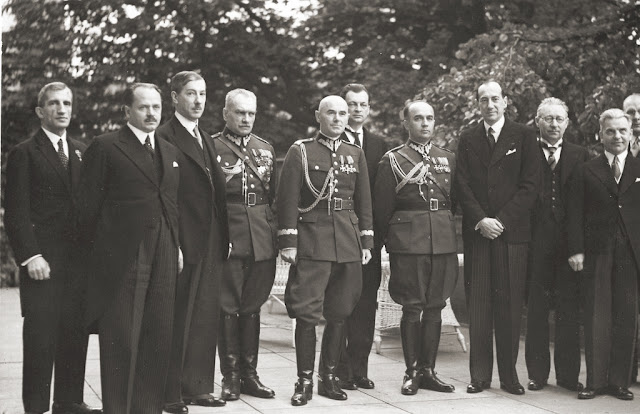

Хотя в польской армии к 1920 году накопилось много генералов, но личность галицийца (поляка, родившегося в районе Львова) Рыдз-Смиглы занимает особое место.

В период советско-польской войны 1920 года возглавляемая им 3 польская армия явилась основной ударной силой при захвате Киева (занятом без боя), а после сдачи Киева в виду приближения 1КА - покрыла Красную Армию позором за неумение догонять. Отдышавшись несколько дней во Львове, славные воины Смиглы в НАЧАЛЕ АВГУСТА отбыли на Срединный фронт, в составе которого действовали против "фантомной" Мозырской группировки советских войск, которая снялась со своих позиций заблаговременно в условиях гробового радиомолчания, как только стало известно о неявке 1КА. Столь героические боевые действия привели к сокрушительной победе панской Польши над Советской Россией. Поэтому личность Рыдз-Смиглы, второго после Пилсудского человека в военно-политической шляхетской? структуре представляет интерес. Комментарий к статье: автор приводит интересные сведения о личности Смиглы, оставаясь в плену сионистского мифа о некоей "битве" за Львов в августе 1920 года. Интересным является сообщение о том, что Смигла вынужден был после отдыха во Львове "с боями прорываться" к своей позиции на Срединном фронте. Следует заметить, что по официальным данным советские войска присутствовали на территории Польши только в пределах линии фронта. Сведений о боевых действиях советских войск в польском тылу нет (пока нет). ------------------------ Заглавие статьи ЭДВАРД РЫДЗ-СМИГЛЫ Автор Парсаданова Валентина Сергеевна - доктор исторических наук. Источник Вопросы истории, № 8, Август 2007, C. 10-23 Постоянный адрес статьи http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/12538113 ЭДВАРД РЫДЗ-СМИГЛЫ - приводится первая половина статьи, касающая деятельности Смиглы до и во время войны 1920 года Эдвард Рыдз-Смиглы - человек, которого одни превозносили, другие - ненавидели. Споры о его персоне не утихают до наших дней. Основой для восстановления его жизненного пути послужили автобиографические работы, воспоминания о беседах с ним и небогатая исследовательская биографическая литература, появившаяся к столетию со дня его рождения1. Эдвард Рыдз родился 11 марта 1886 г. недалеко от Львова, в Бежанах. Отцом его был Томаш Рыдз, сын и внук кузнецов, сержант австрийской армии. Мать - Мария Бабляк, дочь почтальона, затем вахмистра полиции. Существуют разные версии даты венчания его родителей, но точно известно, что проходило оно в униатской церкви. Отца, умершего в 1888 г., мальчик не помнил, в десять лет он лишился матери и остался на попечении родителей Марии. Вскоре опеку над ним взял доктор Уранович, отец его одноклассника. Просидев второгодником в первом классе гимназии, Эдвард вскоре понял, что для него единственным шансом "выбиться в люди" является успешная учеба. Гимназию он совмещал с курсами украинского языка. В школьные годы у Эдварда открылись способности рисовальщика и карикатуриста. Знакомство через доктора Урановича с местными интеллектуалами расширило и круг меценатов. В 1900 г. городской совет Бежан назначил Рыдзу стипендию, что позволило ему в 1905 г. поступить в Академию изящных искусств в Кракове. В благодарность согражданам за помощь в 1911 г. Рыдз создал монументальное произведение: в городке многих конфессий он расписал фронтон армянской церкви. Святые отцы остались недовольны: модернистский образ святого непорочного зачатия девы Марии вызывал "не те мысли" - лик богоматери напоминал местную красотку. Роспись замазали к огорчению знатоков искусства. Бурная общественно-политическая жизнь в Кракове и Галиции, рост национальных движений в Австро-Венгрии круто изменили интересы Рыдза. Он бросает живопись и становится студентом философского факультета Ягеллонского университета. Политически он счел себя социалистом, приверженцем того крыла Польской социалистической партии - ПСП, которое шло за Ю. Пилсудским. Он разделил его идеи борьбы за восстановление независимости Польши в опоре на Австро-Венгрию. К 1912 г. в пилсудчиковском крыле ПСП вызрели планы вторжения в Царство Польское (Привислянские губернии) польских стр. 10 военных формирований (легионов), провозглашения независимости Польши и создания польского национального правительства. Оставалось дождаться войны между австро-германским блоком и Антантой. Военная подготовка стала главной сферой деятельности ПСП-фракции: собирались средства на оружие, Пилсудский не погнушался получить от Японии 20 тыс. фунтов стерлингов на антирусскую деятельность. Ненавидя все русское, Пилсудский, однако, ездил и в Петербург за деньгами к русским оппозиционным и революционным силам. В Галиции его сторонники создавали военные школы, кружки и курсы военного обучения, стрелецкие дружины. Возглавлял эту деятельность Союз активной борьбы, созданный в 1908 году. Рыдз с первых дней стал его активным членом. В полулегальном парамилитарном Стрелецком движении Рыдз получил псевдоним "Смиты", ставший частью его фамилии2. Перевести на русский его можно как "быстрый", "ловкий", "гибкий", "стройный", но и как "рыжик". Он изучал структуру русской армии, военную географию Царства Польского и прилегающих губерний России, основы конспирации, владение оружием и использование взрывчатки. Обязательная годичная военная служба в 1910 г. в элитном полку в Вене пополнила его военные знания. Высшего военного образования Рыдз, однако, не получил, что в конце жизни ему неоднократно вменяли в вину, а в литературе - и до сегодняшнего дня. В Союзе активной борьбы Рыдз познакомился с К. Соснковским, в будущем своим соперником и оппонентом, а также с Пилсудским. Рыдз сделал иллюстрации для книги Пилсудского "22 января 1863 года", занимался журналистикой, стал редактором и издателем журнала "Стрелец", где помещал статьи на военные темы. В отличие от большинства пилсудчиков высшее, но гражданское образование Рыдз все-таки получил. В 1912 г. он вернулся в Академию, и в 1913 г. закончил ее по классу известного польского художника Юзефа Панкевича. Живопись пейзажная - родной Западной Украины - и историческая на всю жизнь осталась страстью, отдыхом, средством преодоления стрессов, тоски и трагедий. Впрочем, как и стихи3. С началом Первой мировой войны, мобилизованный в австрийскую армию, он вскоре оказался в польских легионах: в первой бригаде, которой командовал Пилсудский. В октябре 1914 г. бригадир Пилсудский присваивает 136 офицерских званий: подполковником стал Соснковский, майорами - Рыдз-Смиглы, М. Жимерский, М. Карашевич-Токажевский и М. Норвид-Нейгебауер. Приказ интересен тем, что он касается всех трех будущих маршалов Польши. Первый - Пилсудский, его подписавший, и в 1920 г. сам себе присвоивший этот чин, второй - Рыдз, принявший из его рук булаву, третий - Жимерский - будущий "Роля", командовавший в 1944 - 1945 гг. Армией Людовой и главнокомандующий Войском Польским Народной Польши. Для полноты картины следует сказать, что под началом Рыдза в его батальоне служил подпоручик С. Ревецкий, будущий генерал "Грот", командовавший в 1940 - 1943 гг. всем подпольным Союзом вооруженной борьбы, а затем Армией Крайовой. В 1914 - 1918 гг. все они шли за Пилсудским во имя восстановления независимой, они надеялись, демократической Польши из земель "русского захвата", на что соглашались державы тройственного союза. По воспоминаниям современников в боях против русских войск Рыдз был отважным бойцом, но всегда хладнокровным и владевшим собой. В Первую мировую войну успехами в войне против русской армии, австро-венгерская, частью которой были 30-ти тыс. польские легионы, похвалиться не могла: за редкие успешные бои, за какой-нибудь лесок Рыдз вкупе с Жимерским (например, за бой под Ласками) получал лишь похвалы от Пилсудского4. Кроме успешного продвижения по службе - каждый год очередной чин - Рыдз на практике досконально изучил театр военных действий в Галиции и на Волыни. Вскоре он командовал полком в первой бригаде легионов и замещал Пилсудского в его отсутствие. Подчиненный Рыдза - М. Кукель, генерал, генштабист и военный историк, считал, что Рыдз был милым, приятным стр. 11 полковником, опекуном художников и поэтов, превратив полк в филиал их клуба, но не умел серьезно работать над собой и полком в военном смысле. При отводах полка в тыл с упоением играл в футбол, неизменно, будучи нападающим. Рыдз в 1941 г. скажет: "Я, хотя и солдат, всегда лучше чувствую себя в среде культурно дискутирующих, чем в казармах или штабах, где царит принуждение, приказ и сухая дисциплина". На первые роли Рыдз стал выдвигаться к концу войны. К 1916 г. Пилсудский убедился, что легионы не сыграли той роли, на которую он надеялся (стать польской национальной армией, полностью ему подчиненной). К тому же стало ясно, что Центральные державы войну проиграют, германские, австро-венгерские войска, захватившие в 1915 г. Царство Польское, поддержкой населения не пользуются. У России и Антанты были свои планы будущего Польши - восстановление независимой союзной Польши при объединении всех трех ее частей в этнографических границах - "совокупной Польши". Пилсудский решил играть по-крупному - пойти на разгон легионов и перейти в лагерь Антанты. Созданный им в августе 1916 г. Совет полковников, в который входил и Рыдз, предъявил австрийскому командованию требования, которые то принять не могло. Не стал связывать себя Пилсудский и с эрзац-польскими органами, созданными германскими и австро-венгерскими оккупантами. Рыдз со своим полком отказался присягать на верность австрийскому императору - полк был расформирован, а Рыдз уволен без права ношения мундира. После заключения Пислудского и Соснковского в крепость Магдебург, Рыдз как старший по чину возглавил тайное военное объединение пилсудчиков - Польскую военную организацию (ПВО). В октябре 1918 г. она насчитывала 25 тыс. человек, включая три команды: для Варшавы, Галиции и Украины с "Восточными территориями". Центром последней стал Киев. В конце весны 1918 г. Рыдз выехал с инспекцией ПВО в Киев и задачей установления связей с польскими правыми организациями в России, имевшими выход на представителей Антанты. Он направился к эмиссару ПВО в Киеве Т. Холувко. Там Рыдз познакомился с хозяйкой явочной квартиры ПВО Мартой Томас-Залеской - дочерью аптекаря из Житомира. Она вышла замуж за офицера русской армии, который будучи разжалованным в рядовые за убийство любовника жены, был отправлен на фронт. С 1921 г. Эдвард и Марта жили вместе. Был ли брак зарегистрирован официально - не известно. Для католички Марты развод был невозможен: скорее всего, по примеру Пилсудского, ставшего протестантом, они сменили вероисповедание, возможно - дождались смерти Залеского в 1939 году. Вместе с тем его брак, по воспоминаниям современников, был бездетным и не счастливым. При этом Рыдз заполучил свояка - Августа Залеского, видного политика Польши, министра иностранных дел. Еще в годы Первой мировой войны Регентский Совет, созданный в Варшаве австро-венгерскими оккупантами, привлекая в свои ряды пилсудчиков, произвел Рыдзя в генералы и предложил пост военного министра, от которого он отказался. Окончание Великой войны и крах Германской и Австро-венгерской монархий, а еще ранее, в октябре 1917 г., Российской, коренным образом изменили положение польских земель. В созданное 7 ноября 1918 г. в Люблине Народное правительство социалиста И. Дашиньского, Рыдз-Смиглы, принимая пост в отсутствие Пилсудского, который был в Магдебурге, вошел в качестве министра войны. Первый приказ министра Рыдза "Польские солдаты! К оружию!" от 8 ноября 1918 г. свидетельствовал, что строительство будущей Польши он видел исключительно силовыми методами. "Только в опоре на армию Польша сможет сделать шаги к светлому будущему. Благодаря армии существует независимая Польша, не только независимая, но и торжествующая"5. Люблинское правительство опубликовало радикальную программу демократической Польши и проведения в ней социальных реформ. Германское командование, опасаясь, что новая Польша поставит вопрос о воссоединении "прусского захвата" с Царством Польским, срочно дос- стр. 12 тавило Пилсудского в Варшаву, предварительно заручившись его отказом от подобной "крамольной" идеи. 11 ноября Регентский Совет передал Пилсудскому власть. Начальник государства, таков стал титул бригадира Пилсудского, был крайне недоволен Люблинским правительством и опубликованной им программой. Посланцу Рыдза Б. Медзинскому, не подав руки, он заявил: "Что вы наделали с этим правительством в Люблине? Связали мне руки. Лишили свободы действий теперь, когда она мне более всего необходима". Подтверждение чина генерала, которое дало Рыдзу Народное правительство, затянулось. Возможно, Пилсудский не доверял действиям Рыдза. Взволнованного Медзинского Соснковский успокоил: "Смиглы и амбиции... Нет, наверное, человека, которому амбиции были бы столь чужды, а политикой Смиглы никогда не интересовался, и если она была в последнее время навязана, то, наверное, вздохнул с облегчением, что не нужно ею заниматься"6. Пока поверим Соснковскому. Первая попытка Рыдза действовать на политической арене была пресечена. В то же время военные таланты Рыдза использовались полностью. Возрожденная страна должна была определиться с пределами своей территории. Пилсудский решение вопроса о западных границах Польши оставил на усмотрение Версальской мирной конференции, на востоке решил действовать самостоятельно "с револьвером в кармане". Он считал возможным в условиях революционной разрухи и гражданской войны в России захватить силой столько земель, сколько удастся, и создать федерацию зависимых от Польши государств. Первый удар польские войска нанесли по Западно-украинской народной республике. Уже в ноябре 1918 г. начались бои за Львов, в декабре они развернулись в районе Сарн и Ровно. Группой "Ковель", действовавшей против Украины, командовал Рыдз. 5 февраля 1919 г. в Белостоке было заключено соглашение Польши с германским военным командованием, предусматривавшее передачу Польше территорий, которые по условиям Компьенского перемирия и других международных актов, покидали германские войска. Польские части начали движение к линии бывшего русско-германского фронта. Одновременно на Запад, в сторону Литвы и Белоруссии, стала выходить Красная армия, пределом продвижения которой была намечена граница бывшего Царства Польского (река Западный Буг). Назревало столкновение двух концепций федерации: Варшавы и Москвы. В связи с отходом германских войск из Гродно (апрель 1919 г.) Пилсудский решил захватить родной ему город - Вильну (Вильно, Вильнюс). Практическое решение он возложил на Рыдза-Смиглого. На рассвете 19 апреля 1919 г. передовые батальоны Рыдза, переодетые в красноармейскую форму, вошли в город. Тем не менее, они встретили отчаянное сопротивление отрядов Красной армии. Но силы оказались неравными - Рыдз выполнил поставленную задачу. В дальнейших боях против Красной армии он проложил восточный коридор, отделив Литву от РСФСР и обеспечив приход к власти в Литве буржуазного правительства. В приказе от 1 января 1920 г., перед штурмом Двинска (Дунебурга, Даугавпилса), Рыдз указал политическую цель операции - организацию непосредственной связи с союзниками латышами, создание условий, делающих невозможным соглашение и связь немцев с большевиками - "Выполним великую задачу дивизии легионов"7. Победа советской власти на Украине не устраивала Пилсудского. Он решил вмешаться в гражданскую войну у соседей. Прикрытием был договор с интернированным в Польше Петлюрой от 21 апреля 1920 г., по которому Украинская народная республика "уступала" Польше Галицию и ряд других областей. Польша обязалась помочь Директории свергнуть советскую власть на Украине и восстановить ее господство в Киеве, оказать материально-техническую помощь армии. Взамен, желая "на штыках принести этим несчастным странам свободу", Польша получала от Петлюры почти безграничную возможность эксплуатации недр и полей, портов и железных дорог Украины8. "Исторические чувства" польской стороны, желание "стереть следы стр. 13 разделов Польши"9 подогревались реальными интересами изгнанных с Украины польских помещиков, которым обещали восстановление их собственности. Вяло текущие с 1919 г. боевые действия на стыке польских и красных войск, постепенно, но неуклонно продвигавшие линию фронта вглубь советской территории, перешли в активную фазу Советско-польской войны. После прорыва фронта 12-й советской армии ударная группа под командованием Рыдза, более чем в 2 раза превышавшая красноармейские войска, заняла Житомир и вышла на оперативный простор. Через неделю наступления, 7 мая 1920 г., части Рыдза, ставшего командующим 3-й армией, взяли Киев - 12-я армия сдала город без боя. По рассказу городского головы Житомира И. П. Вороницына, поляки пытались оказать свой "европеизм" и "демократизм": "Мы, прежняя городская управа, орган демократической думы были с первого же дня приглашены начальником группы войск генералом Рыдзом-Смиглым к возобновлению нашей деятельности, причем к каждому из нас без различия национальностей генерал этот обратился с персональным письмом... Но первые же шаги наши стали ... направляться к ... удовлетворению бесчисленных и бесконечных претензий польской власти, ... они нас запугивали, непрерывно угрожая всякими карами за все антипольское, что могло проскользнуть вопреки польской цензуре, и требовали, чтобы мы печатали (в газетах - В. П.) инспирируемые ими ложные или ложно истолковываемые ими сообщения..."10. Дело дошло до погромов. Ситуация на Украине для польско-петлюровских войск оказалась далекой от ожидаемой. Поляков не встречали как освободителей. Командующий полькой кавалерией генерал Я. Роммер признавал, что "почти все украинские формирования и народ относятся к нам враждебно"11. Рыдз-Смиглы, которого Пилсудский назначил главой военной администрации, 8 мая 1920 г. издал приказ о введении военно-полевых судов. Он предусматривал "за бунт, дезертирство, участие в восстании, связи с врагом, диверсионные акты на железной дороге, почте, телеграфе и прочие преступления смертную казнь через расстрел или повешение"12. Для выправления положения под Киевом с Северного Кавказа была переброшена конница СМ. Буденного. Ее успешные действия во взаимодействии с другими соединениями вынудили поляков через месяц оставить Киев. Тем не менее, парад польско-петлюровских войск на Крещатике Рыдз успел принять. Отступал Рыдз-Смиглы под натиском Юго-Западного фронта (А. И. Егоров, член военсовета И. В. Сталин) Красной армии до Львова уже в качестве командующего Юго-Восточным фронтом. Проведенное Рыдзом отступление - "маневры отрыва от Красных войск" главнокомандующий Пилсудский оценил как выдающуюся военную операцию польской армии. Даже Сталин в 1941 г. в ответ на критику Рыдза В. Сикорским сказал: "Ну, он в 1920 г. сохранил свою армию в Киеве". Летом 1920 г. маятник Советско-польской войны качнулся в другую сторону. Теперь патриотические и национальные чувства взыграли у поляков. Угрозу потери независимости они увидели в приближавшемся к Варшаве Западном фронте Красной армии под командованием М. Н. Тухачевского. Внешне блистательное наступление имело серьезные недостатки: служба тыла не успевала за наступающими войсками, что вызывало трудности со снабжением боеприпасами и продовольствием; истощились источники пополнения воинского персонала и транспорта; практически бездействовала связь. Создавшуюся обстановку Рыдз оценивал реалистически и готовился использовать с максимальным эффектом: "Неприятель, которого мы имеем перед собой, в сто раз более измучен, лишен подвоза продовольствия и боеприпасов, дезорганизованный, - тогда как мы близки к своей базе", - указывалось им в приказе. Призывая проявить при отступлении большую силу духа и солдатских добродетелей, чем при наступлении, он утверждал: "Мы выполним эту задачу - завоюем победу"13. Главнокомандующие обеих сторон были озабочены переброской подкреплений к Варшаве. Советский главком С. Каменев пытался доказать Ту- стр. 14 хачевскому, что при огромной протяженности фронта и отсутствии резервов достаточно незначительного сосредоточения свежих сил противника, чтобы их ударом в слабые места решительно поколебать весь фронт, ссылался на аналогичные неудачи тех же поляков под Киевом. Тактично делая оговорку, что на месте виднее, Каменев предупреждал от "разжижения сил" на стыке фронтов, "иначе... лопнет как перетянутая струна"14. Главком издал директиву о снятии "таранной силы" Юго-Западного фронта - конницы Буденного - с боев под Львовом и переброски ее под Варшаву, где решалась судьба войны. Егоров и Сталин выполнение приказа задержали, а фактически сорвали. Буденный до Варшавы не дошел. При этом, препятствия на пути 1-й конной чинили и по указаниям Пилсудского. Рыдз, по приказу своего главкома, с двумя дивизиями легионеров совершил стремительный бросок от Львова: с боями, за несколько дней, он прошел 150 - 250 км и передислоцировался под Варшаву, на реку Вепш, где 10 - 15 августа 1920 г. был создан Средний фронт. Рыдз стал командующим фронтом. Севернее Варшавы наступали войска генерала Сикорского. Войска Тухачевского продолжали двигаться "косяком", "струной", с открытыми "боками" и "нестыковками". Именно в разрыв между 4-й и 15-й армиями РККА, в Мозырьскую, слабую, уязвимую, группировку ударили войска польского Среднего фронта - это был решающий удар, "чудо на Висле" в середине августа 1920 г. переломило ход боев - началось отступление Красной армии по всему фронту. Командовал войсками Рыдз-Смиглы и в одной из последних битв войны - на Немане15. Выполняя директиву Пилсудского - захватить как можно больше территории, Рыдз писал в приказе: "Следует осознать, что от быстроты этого преследования (частей Красной армии - В. П.) зависит не только возможность завоевания победы, но судьба всей войны. В случае достижения ожидаемого результата победа наша, безусловно, повлияет на ход мирных переговоров в Риге"16. Тухачевский же считал, что он проиграл лишь одно сражение, а не войну, и готов был воевать далее. Такой же точки зрения придерживался и Пилсудский. Однако судьбу войны решили политические силы. После заключения перемирия и Прелиминарного договора Рыдз 17 ноября 1920 г. издал приказ по подчинявшимся ему соединениям. Изложив историю боев и свою периодизацию их хода на территории Польши (первый период - от Буга и Вепша по Неман, второй - от Немана до Новогрудка), Рыдз в упоении писал о битве под Варшавой: "Это кровавое возмездие, молниеносное очищение родной земли от варварской, разрушительной большевистской орды, это провал стремительного наступательного разбега врага. Стихийное большевистское движение сменилось стихийным бегством. Это переломный момент нашего противоборства"17. Польша и Пилсудский чувствовали себя победителями. Рыдз был одним из самых талантливых и успешных генералов времен становления польского государства и Советско-польской войны. Пилсудский признавал это в характеристике польского генералитета: "С точки зрения характера командования: сильный характер, сильная воля и спокойный, ровный характер, владеет собой. С этой точки зрения ни разу не подвел меня ни в одном случае. Все задачи, которые ему ставил, как батальонному командиру или командующему армией, выполнял всегда энергично, смело, завоевывая в работе доверие своих подчиненных, а бросал я его всегда во время войны на самые трудные, наитруднейшие задания. С точки зрения силы характера и воли стоит выше всех польских генералов. С подчиненными ровный, спокойный, уверенный в себе и справедливый. Что касается собственного окружения и штаба - капризный и ищущий удобств, ищущий людей, с которыми не нужно было бы бороться или иметь какие-либо споры. В оперативной работе имеет здоровую, спокойную логику и целеустремленную энергию для выполнения задачи. Смелые концепции его не пугают, неудачи не ломают. Быстро завоевывает большое моральное влияние на подчиненных. Прекрасный тип солдата, владеющего собой и стр. 15 имеющего сильную внутреннюю дисциплину. Всегда трудится для дела, не для людей. С точки зрения объема командования: рекомендую каждому для командования. Одна из моих кандидатур на главнокомандующего (другими были Сикорский и Соснковский - В. П.). Боялся бы для него двух вещей: 1) не справился бы в настоящее время с распустившимися и переполненными амбициями генералами и 2) не уверен в его оперативных способностях в объеме задач главнокомандующего и умения соразмерять силы не чисто военные, но всего государства, своего и неприятеля"18. Это была наилучшая оценка в сравнении с Сикорским и Соснковским. Рыдз период становления государства и его границ в работе "11 ноября 1918 года" оценивал так: "Эпоху эту назвал бы, используя военную терминологию, эпохой исходных позиций для исторических деяний Польши... Кончается она с моментом победоносного окончания польско-советской войны, исходные позиции, следовательно, надо было возводить на неприятеле". Создание легионов он считал реальным фактором в деле решения польского вопроса в момент взрыва Великой войны (в отличие от Пилсудского, убежденного, что легионы бесперспективны). Вместе с тем Рыдз констатировал, что "польское общество не надеялось на независимую Польшу, не имело намерения активным образом ее требовать". За Пилсудским шло мало поляков. "Скажем правду, энтузиазма не было. Были амбиции власти и борьба за нее определенных групп, была охота за должностями, кроме того, была нужда, усталость от долгой войны, пассивность". Анализируя развитие польского вопроса в годы войны, оценивая позиции противоборствующих коалиций, реальный вклад в создание независимой Польши Рыдз признал за Австро-Венгрией с легионами и Пилсудским. "А Пилсудский хотел вступить с Польшей на тот путь... на который указывали не только ее исторические традиции, но и жизненный интерес Польши. Сама Польша не могла успеть"19. После окончания войны Рыдзу определили постоянное место службы - в Вильно. Началась шестилетняя, во многом рутинная служба. Его задачей было не допустить вступления литовских войск на территорию захваченной Польшей Виленщины и возвращения Литве Ковельской Литвы серединной, захваченной поляками (генералом Л. Желиговским). Второй задачей был "надзор за советским государством". После реорганизации польской армии в 1922 г. была создана система инспекторатов по территориальному признаку во главе с генеральным инспектором вооруженных сил. Во время войны он становился главнокомандующим. Пост Рыдз-Смиглы стал именоваться инспекторатом N 1. Как инспектор Рыдз вошел в состав узкого военного Совета, органа работавшего под руководством генерального инспектора. Совет занимался разработкой оперативных планов и планов вооружения, обеспечения польской армии и т.д. Польские военные историки считают, что разработке планов модернизации армии "медвежью услугу" оказало головокружение от успехов в 1920 году. Оно во многом консервировало воззрения на стратегию и тактику, на использование техники, сохранение пиетета в отношении кавалерии. Последним грешил и Рыдз-Смиглы, не забывший потрясения, вызванного действиями конной армии Буденного в Киевской и Львовской операциях. В конце 1920-х и 1930-е годы Рыдз продолжал считать, что армия - центр государственно-творческих сил общества, только она дает народу чувство государственной незыблемости, без милитаристского буйства воспитывает патриотизм, гражданские добродетели, армия является основным звеном фактического объединения трех частей Польши. Идеи эти он развивал в работе "Роль и заслуги армии в Возрожденной Польше"20. При жизни Пилсудского Рыдз не высказывался о политике и действиях правительства, но подчеркивал свою верность идеям легионов и лично Пилсудскому. Маршала он поддержал и в момент государственного переворота 1926 г., в отличие от Сикорского и Соснковского, за что был переведен в Варшаву. стр. 16 С большими надеждами на "аполитичного" Рыдза-Смиглого кабинет министров с участием президента Польши Мосьцицкого в ночь на 13 мая 1935 г. назначил его генеральным инспектором вооруженных сил (ранее им был Пилсудский). В условиях "декомпозиции" санационного лагеря после смерти Пилсудского, кризиса системы и нараставшего общественного движения за демократизацию страны, которое возглавляли людовцы (крестьянская партия) и ПСП, личность Рыдза, по словам публициста С. Цата-Мацкевича, была выигрышна. "Рыдз был первым властителем Польши со времен Леха и Пяста (с X в. - В. П.), который не был отмечен каким-либо гербом"21. Не даром санационная пропаганда стала обыгрывать рабоче-крестьянское происхождение Рыдза. Однако пиар велся с определенными нюансами: замалчивалось его участие в народном правительстве Дашиньского, но приукрашивалась служба в легионах и роль в Советско-польской войне. После принятия новой Конституции (1936) позиции польской армии, а вместе с ней и Рыдза значительно укрепились: наивысшей инстанцией для генерального инспектора являлся только президент и юридически генеральный инспектор стал вторым лицом в государстве. 11 ноября 1936 г. он получил маршальскую булаву. В новом статусе Рыдз уже влиял на назначение премьера почти как Пилсудский. Последний премьер-министр Польши Ф. Славой-Складковский вспоминал: "Утром 13 мая 1936 г. ... генерал Смиглы-Рыдз вызвал меня в Инспекторат и приказал доложиться в час дня у господина президента в качестве кандидата на премьера"22. Рыдза, прибывшего на первое заседание нового кабинета, правительство в полном составе встречало перед своей резиденцией. ----- На фото: последнее довоенное польское правительство 1936 года. В центре Рыдз-Смиглы

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 12.01.2019 в 17:37. |

|

|

|

|

#344 |

|

Местный

Регистрация: 05.12.2012

Адрес: Россiйская Имперiя.Орёлъ

Сообщений: 29,138

Репутация: 4738

|

Наверное Вам будет интересен этот художественный фильм.

"Варшавская битва 1920 года" (1920 Bitwa Warszawska).Про-во Польша,2011. https://www.youtube.com/watch?v=WZEoqLgyi1U

__________________

"И слиться с вечностью, где только я и ты, Ступив на берег сказочной надежды".Галочка |

|

|

|

|

#345 | |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

[QUOTE=Просто Надежда;765419]Наверное Вам будет интересен этот художественный фильм.

"Варшавская битва 1920 года" (1920 Bitwa Warszawska).Про-во Польша,2011. Цитата:

Кино всегда интереснее, чем читать или работать  Попозже посмотрю. Сейчас, после минуты и 30 секунд могу сразу сказать, уже "руку набил" на оценке - создатель фильма Ежи Хофман слепил полтора часа интересного пропагандистского зрелища. То, что "цивилизация была спасена" - это у меня после многого чтения уже перешло в ДНК  Это я понял, двумя руками за, но истинную картину все равно хочется знать - какие конкретно евреи договаривались и за сколько. Хотя бы написать в завещании: дети и внуки, завещаю вам узнать то-то и то-то Это я понял, двумя руками за, но истинную картину все равно хочется знать - какие конкретно евреи договаривались и за сколько. Хотя бы написать в завещании: дети и внуки, завещаю вам узнать то-то и то-тоЕще раз искреннее спасибо! ==== посмотрел, ничего интересного с исторической точки зрения, к сожалению, не обнаружил, кроме еле уловимого намека на бездействие 1КА с художественной стороны: фильмов о войне и о любви такое огромное множество, и среди них такие выдающиеся шедевры и в первую очередь советские, что не стоит терять время на просмотр этой католической пропагандиловки (в смысле - жаль, что РКЦ=рим-кат.ц. занимается такими дешевыми поделками) перечислять все исторические выдумки создателя фильма нет смысла фильм просто о фантастическом событии, некой воображаемой автором войне стоит отметить одну весьма фундаментальную ложь, лежащую в основе фильма: допустим, героям по двадцать лет. Значит они родились и выросли в Российской империи. Пилсудский для них был обыкновенным чеченцем 1990-х годов, пугалом, изгоем. И это пугало было поставлено немцами у власти. Он не пользовался в Польше никакой популярностью, иначе его незачем было бронировать в начальники государства. Он тогда принес беды Польше и сейчас продолжает делать свое грязное дело. Додуматься идти войной на Россию в то время мог только последний дикарь. Даже великий князь Алексей Михайлович, эмигрант, и тот забыл ненависть к большевикам и загорелся патриотизмом. К сожалению, в фильме не нашло отражение дикарство пилсудчиков. насчет "большевицкой орды": во-первых, это российская белоэмигрантская триколорная выдумка, свои собственные пирожки. Запад практичнее и никогда не додумается окрашивать в негативные тона внешние народы. Например, что арабы - это "ужасно неразвитая нация", мы узнаЕм только из еврейских сионистских источников. Для остальных - это элемент экзотики и разнообразия мира. Мирная и культурная жизнь Варшавы, которая показана в фильме, намного бледнее, чем культурная жизнь Петрограда, Москвы и Киева в те же самые дни. Недобитые "высшие слои" прекрасно продолжали кутить за валюту в Яре в Москве или в питерских ресторанах, война летом 1920 года для столиц закончилась, а в Киеве она имела вид смены парадов, то белые, то красные, то поляки, то опять красные. Единственное культурное отличие от Варшавы - для похода в Большой театр на оперу или балет летом 1920 года, наверное, надо было быть членом профсоюза, я так думаю. Итого: не рекомендуется ни к просмотру ни к показу по причине пустой траты времени Но все равно спасибо за кооперацию! Общее впечатление от просмотра: еще пшышка не пшыкнУла

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 13.01.2019 в 15:42. |

|

|

|

|

|

#346 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

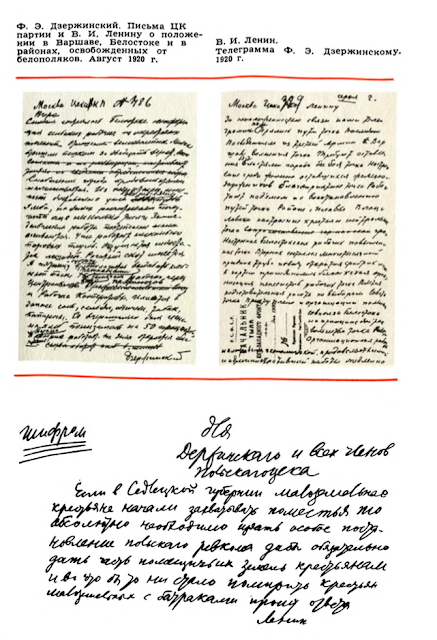

Выдержки из работы А. Ф. ХАЦКЕВИЧА "СОЛДАТ ВЕЛИКИХ БОЕВ. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф. З. ДЗЕРЖИНСКОГО". Издание третье, дополненное. ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА И ТЕХНИКА" Минск 1970

стр. 294-301 Для укрепления советского тыла ЦК партии в конце апреля 1920 года направляет Ф. Э. Дзержинского на Украину. 5 мая Феликс Эдмундович приехал в Харьков. Вместе с ним прибыли 1490 работников ВЧК и бойцов ВОХР. В беседе с представителем РОСТА Дзержинский заявил. что приехал для того, чтобы организовать ликвидацию анархо-бандитских шаек и петлюровских подпольных организаций, активизировавших свою преступную деятельность в связи с наступлением польских войск. Уже первое знакомство с положением дел показало, что предстоит большая работа по укреплению центральных и низовых советских органов на Украине. по организации борьбы со шпионажем и бандитизмом, спекуляцией, мошенничеством, расхлябанностью на производстве, транспорте и в государственном аппарате. В своих письмах с Украины в ЦК партии и ВЧК Ф. Э. Дзержинский высказал желание остаться здесь для работы на более продолжительное время. «Надо было бы, желая дать что-либо, - писал он в одном из писем, - засесть здесь на постоянную работу, преодолевать изо дня в день расхлябанность и прожектерство, а не давать только хорошие советы, указания, распоряжению". Идя навстречу пожеланиям Ф. Э. Дзержинского, ЦК партии в конце мая назначил его начальником тыла Юга-Западного фронта, не освобождая от поста председателя ВЧК и наркома внутренних дел РСФСР. Всю силу своего огромного организаторского таланта Ф. Э. Дзержинский направил на ликвидацию бандитизма, укрепление революционного порядка в тылу и оказание помощи Красной Армии. По его инициативе штаб тыла фронта был объединен со штабом Украинского сектора войск внутренней охраны (ВОХР). Были приняты оперативные меры по созданию в частях ВОХР подвижных, хорошо вооруженных отрядов для преследования и уничтожения банд. 13 июня Ф. Э. Дзержинский отдал приказ начальнику Харьковского сектора ВОХР сформировать и недельный срок подвижную ударную группу в составе 185-й бригады ВОХР, дивизиона кавалерии и взвода артиллерии 7°. В связи с недостатком в частях ВОХР, несших главную тяжесть борьбы с бандитизмом, вооружения, особенно пулеметов, 19 июня Ф. Э. Дзержинский обратился в Реввоенсовет Юге-Западного фронта со следующей телеграммой: «Прошу категорического распоряжения командармам 12-й, 13-й, 14-й и конной под ответственность иачснабармов сдать по пятьдесят пулеметов от каждой армии в распоряжение Управления тыла фронта, предоставив им десятидневный срок для выполнения приказа» ". 27 июня Дзержинский издал специальный приказ о разоруженин населения в очагах бандитизма, в котором предложил операции по разоружению проводить параллельно с ликвидацией банд воинскими частями в контакте с представителями ЧК, особых отделов, политсекций тыла и представителями Советской власти 72. Серьезную тревогу у Ф. Э. Дзержинского вызывало положение на железнодорожных коммуникациях, которые были ниаводнены мешочниками и спекулянтами. Нередко тысячи мешочников и спекулянтов собирались на узловых станциях, дезорганизовывали работу станций, кое-где пытались даже нападать на красноармейцев и разоружать их. Необходимы были крутые меры, чтобы покончить с этим злом. Для очистки железных дорог от мешочников, безбилетных пассажиров и лиц, не имевших документов, выставлялись специальные заградительные отряды. Когда же Ф. Э. Дзержинскому стало известно, что на станции Лозовая задержано около 2 тысяч мешочников, отнимавших у красноармейцев оружие, он отдал распоряжение начальнику отряда частей ВОХР на станции Лозовая "всех, кто замечен был в разоружении красноармейцев, расстреливать на месте". Укрепление тыла фронта немыслимо было без самого широкого привлечения к этому делу трудящегося населения, рабочих и крестьян. Ф.Э. Дзержинский для проведения агитационно-пропагандистской работы среди населения города и деревни предложил создать при штабе тыла фронта временный политический отдел, который и был создан. Политотдел издавал и распространял политическую литературу, листовки, плакаты и направлял деятельность партийных и советских органов в тылу на решение главной в то время задачи - организацию всемерной помощи фронту. Кроме политотдела, при штабе тыла фронта и штабах тылов армий были созданы политсекции, которые оказывали местным партийным и советским органам большую помощь в проведении массово-политической работы среди населения. Весь тыл Юго-Западного фронта был поделен на четыре основных тыла: тылы трех армий (12-й, 13-й, 14-й) и собственный тыл фронта, в которые входили Харьковская, Полтавская и Донецкая губернии. Начальники тылов армий вначале находились в подчинении командующих армиями. Условия борьбы с бандитизмом настоятельно требовали объединения тылов всех трех армий с основным тылом фронта и концентрации руководства ими в одних руках. Так было и сделано. 5 июля 1920 года Ф. Э. Дзержинский и член РВС Юго-Западного фронта И. В. Сталин отдали приказ об изъятии из подчинения командармов начальников тылов армий и передачи их в распоряжение начальника тыла Юге-Западного фронта. Борьба с бандитизмом на Украине носила довольно затяжной характер. Бандиты были хорошо вооружены, прекрасно знали местность, пользовались поддержкой кулаков, действовали небольшими отрядами и, как правило, не вступали в открытый бой с советскими частями. Банды были порою неуловимы. Основную тяжесть борьбы с ними несли войска внутренней охраны ВЧК. Для преследования банд нужна была кавалерии. Ф. Э. Дзержинский обратился в центр с просьбой срочно прислать в его распоряжение кавалерийские части. Присылка конницы была обещана. Но время не ждало. Тогда Феликс Эдмундович 10 июня направил телеграмму командующему Юго-Западным фронтом с просьбой разрешить формирование бригады конницы для частей БОХР на Кубани 7*. Разрешение было получено, и в короткий срок части БОХР начали пополняться кавалерийскими подразделениями. Для успешной борьбы с бандами потребовались также самолеты, бронепоезда, артиллерия. Все это было предоставлено в распоряжение начальника тыла Юго-Западного фронта Дзержинского. […] Являясь начальником тыла Юге-Западного фронта, Ф. Э. Дзержинский направлял борьбу с бандитизмом, шпионажем и дезертирством не только на Украине, но и в Белоруссии, где оккупанты также пытались создать разветвленную шпионскую и диверсионную сеть. Лазутчики Пилсудского, нередко переодетые в красноармейскую форму, взрывали мосты, склады, портили связь, терроризировали население. Белопольским диверсантам удалось повредить важный мост на реке Плисе и взорвать несколько складов боеприпасов, снабжавших Западный фронт. Шпионы н диверсанты пытались пролезть в советские и хозяйственные учреждения Белоруссии. Однако везде их настигала карающая рука трудового народа. Органам ВЧК под руководством Ф. Э. Дзержинского удалось разоблачить и арестовать польских шпионов, пробравшихся в Наркомзем н Наркомпрос Белоруссии, ликвидировать шпионскую организацию в Бобруйске, поймать организаторов взрыва моста через Плису 7 . […] Одним из наиболее активных помощников Ф. Э. Дзержинского по борьбе с бандитизмом был начальник тыла 12-й армии Н. Ґ. Крапивянский - известный на Украине организатор партизанских отрядов, член партии большевиков с 1917 года. Самое деятельное участие в разработке и осуществлении многих смелых операций по уничтожению банд принимали также С. А. Тер-Петросян («Камо»), А. Я. Пархоменко, И. Э. Якир, Г. И. Котовский и другие видные военные работники. Выполняя поистине титаническую работу по укреплению тыла фронта, наведению революционного порядка в прифронтовой полосе, Ф. Э. Дзержинский ни на минуту не забывал об усилении политико-разъяснительной работы в массах. Он часто выступал на митингах и собраниях рабочих, служащих, красноармейцев, разъяснил им политику Коммунистической партии и Советского правительства, разоблачал явных и скрытых врагов Советской власти. Пламенный оратор, он всегда говорил людям правду, какой бы горькой она ни была. Он умел эажигать массы верой в победу правого дела трудового народа, поднимать в них боевой дух, отвагу и готовность геройски драться за власть Советов. Присутствовавший на одном из митингов в Харькове в то время инженер, а позднее академик И. П. Бардин так вспоминал о выступлении Ф. Э. Дзержинского: “Впервые в своей жизни я слушал такого пламенного оратора, видел такого большого политического борца, слова которого, мне казалось, выходили из самого сердца, возникали из кристаллических глубин человеческой души.” […] Ф. Э. Дзержинский принимал активное участие в работе ЦК КП(б)У, Харьковского губкома партии, Всеукраинского комитета по всеобщей трудовой повинности, различных комиссий и совещаний. Вот некоторые примеры. 16 мая 1920 г. он выступил с приветственной речью на ІV Всеукраинском съезде Советов °. Съезд принял манифест «К крестьянам, рабочим, воинам Красной Армии и всем трудящимся Украины», призывая бросить все силы для победы над интервентами. «Русские рабочие и крестьяне спешат нам на помощь,- говорилось в манифест,- братский союз наш с рабоче-крестьянской Россией еще больше окрепнет и закалится в борьбе»°'. Съезд в конце направил В. И. Ленину, М. И. Калинину и Ф. Э. Дзержинскому телеграмму, в которой выразил стремление трудящихся Украины к единству с Советской Россией и борьбе с польскими интервентами 82. 21 мая Феликс Эдмундович выступал с докладами на заседании Всеукраинского комитета по всеобщей трудовой повинности. Было принято положение о Всеукркомтруде и решение, в котором предлагалось “всем членам Всеукркомтруда совместно с т. Дзержинским пересмотреть все свои постановления” 83. В тот же день Ф. Э. Дзержинский решением ЦК КП(б)У был введен в комиссию по обследованию складов и комиссию по сокращению штатов центральных и местных советских учреждений 84. Через несколько дней Совнарком УССР ввел Ф. Э. Дзержинского в комиссию по улучшению постановки продовольственных заготовок на Украине и проведению проднедели, которая должна была начаться 7 июля. Одновременно он участвовал в организации и работе так называемой «Верховной жилищной комиссии» по Харькову 86. 28 мая Политбюро ЦК КП(б)У заслушало доклад Ф. Э. Дзержинского о работе комиссии по определению внутренней политики УССР и ликвидации свободной торговли 87. Через две недели Политбюро ЦК КП(б)У заслушало информацию Ф. Э. Дзержинского о телефонной связи в Харькове 88. В июне Политбюро ЦК КП(б)У поручило Ф. Э. Дзержинскому созвать особое совещание по реорганизации милиции Украины 89. 21 июня бюро Харьковского губкома партии слушало специальный вопрос «О заявлении т. Дзержинского». Насколько можно судить по краткой протокольной записи. речь шла о предложении Дзержинского провести в Харькове с помощью партийного и советского актива массовые обыски на квартирах у буржуазии, чтобы изъять припрятанные ею материальные ценности. Массовые обыски в домах буржуазии были проведены в ночь на 5 июля, в них участвовало свыше 1500 человек 90. […] В письме жене Феликс Эдмундович так характеризовал свое пребывание на Украине: «Вообще мое пребывание на Украине оживило здесь работу, придало ей больший размах и дает результаты. Вероятно, я должен буду остаться здесь на более продолжительное время, пока ЦК не отзовет меня обратно в Москву…››91 В результате энергичной карательной и массово-политической работы, которую организовал Ф. Э. Дзержинский вместе с ЦК Компартии Украины и Реввоенсоветом Юго-Западного фронта в тылу, бандитизму были нанесены сокрушительные удары. Большое количество бандитов было уничтожено в боях, другие, поняв безнадежность борьбы с Советской властью, явились с повинной. Однако политический бандитизм на Украине полностью искоренить не удалось. В начале июня 1920 года войска Юга-Западного фронта перешли в наступление, прорвали оборону противника и стали теснить его по всему фронту. 12 июня интервенты оставили Киев. Через месяц началось наступление советских войск на Западном фронте. 11 июля они освободили столицу Советской Белоруссии Минск, а к концу июля - и всю территорию республики. Западный фронт приближался к границам Польши. В июле 1920 года ЦК РКП(б) отозвал Ф. Э. Дзержинского с Украины и направил его на Западный фронт. «Я Ильичем, а значит и ЦК, мобилизован для Польши»,- писал Феликс Эдмундович в одном из писем председателю ЧК Украины [Манцеву].

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#347 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Лубянская площадь, 1948 год В районе Кремля, Лубянки и других центральных мест Москвы в 1920-1940-х годах были установлены памятники практически всем выдающимся революционерам - руководителям Советского государства. Монументальное искусство было основой советского искусства.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#348 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Подробно прослежены перемещения Сталина в работе ниже. Даты не проверены, источники не указаны:

Борьба и победы Иосифа Сталина  Автор: Романенко Константин Константинович ГЛАВА 12. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ 18 мая решением Центрально*го комитета его [Сталина] утвердили членом РВС Юго-Западного фронта. Это было четвертое назначение за прошедший месяц; одновременно его ввели в состав РВС Республики. Сталин покинул Москву 26 мая. На следующий день он был в Харькове. Здесь размещался штаб фронта. Разобравшись в ситуа*ции, он выехал в Кременчуг — ближе к наступавшим войскам [в полевой штаб ЮЗФ]. Прибыв на крымский участок, уже 29 мая Сталин сообщил Ле*нину о мерах, принятых им для отпора войскам белых, угрожав*шим со стороны Крыма. 31 мая он подписал директиву об обороне Одессы. Еще до его приезда на южный участок, на другом крыле Юго-Западного фронта, в районе Умани сосредоточилась Конная армия Буденного. Совершив с 11 апреля по 25 мая невиданный ты*сячеверстный марш с правого берега Кубани на Украину, уже че*рез день конармейцы вступили в бой с поляками. Днем раньше на*чала наступление 14-я армия фастовской группы красных. на следующий день после посту*пления шифровки Ленина [2 июня] Сталин внес предложение на рассмотрение ЦК. Пред*ложение Сталина гласило: либо установить перемирие с Врангелем и в результате этого снять с Крымского фронта «одну-две диви*зии», либо ударом по Врангелю разбить его войска и высвободить силы для борьбы с белополяками. Однако проницательный Ленин не оценил глубины и осмысленного прагматизма предложений Сталина. На телеграмме он написал Троцкому: «Не слишком ли много жертв будет стоить? Уложим тьму наших солдат. Надо десять раз обдумать и приме*рить. Я предлагаю ответить Сталину «Ваше предложение о наступ*лении на Крым так серьезно, что мы должны осведомиться и обду*мать осторожно. Подождите нашего ответа». Но у Сталина, знавшего положение дел лучше, чем Кремль, и острее чувствовавшего ситуацию, не было времени на выжидание. В отличие от членов Политбюро, находившихся в Москве, Сталин реально представлял обстановку, и у него была иная точка зрения на намерения Врангеля, угрожавшего его фронту из Крыма. Он безошибочно разглядел опасность. И 4 июня на заседании СТО Ленину вручили новую телеграмму из Кременчуга, в которой Сталин сообщал о намерении Врангеля начать наступление. Это было своевременное предупреждение. Однако Ленин вновь не спе*шил принимать это предложение. после запроса мнения главкома Каменева и обсужде*ния предупреждения Сталина в ЦК ему [Сталину] ответили отказом. Правда, отклонение его предложений было завуалировано указанием, что наступление против Врангеля возможно лишь после тщательной подготовки и с учетом дипломатических обстоятельств. Это была демагогия. Сталин отреагировал на нерешительность Центра в тот же день. Он продолжал настаивать: «Значит, нужно готовиться... По*нятно, что без санкции ЦК ничего не будет принято...». Но «готовиться» у руководства страны и армии уже не было времени. Сталин своевременно разглядел вероятный разворот со*бытий. Его предупреждение не замедлило сбыться. На следующий день после его телеграммы, 6 июня, войска Врангеля вышли из Крыма. И хотя части 13-й армии сопротивлялись героически и упорно, через два дня белые заняли Мелитополь, а 12 июня крас*ные, оставив Каховку, отошли на правый берег Днепра. 2 июня в Кременчуге Сталин провел переговоры с командованием 1-й Конной армии. Обсудив план ее действий, 3 июня 1920 года он подписал директиву РВС Юго-Западного фронта о разгроме киевской группировки белополяков. 14 июня 1920 года он телеграфировал: «Москва, ЦК РКП, Троцкому. Решительно воз*ражаю против замены Егорова Уборевичем, который еще не со*зрел для такого поста, или Корком, который как комфронта не подходит. Крым проморгали Егоров и главком (Каменев. — К. Р.) вместе, ибо главком был в Харькове за две недели до наступления Врангеля и уехал в Москву, не заметив разложения Крымармии. Если уж так необходимо наказать кого-либо, нужно наказать обоих. Я считаю, что лучшего, чем Егоров, нам сейчас не найти. Следовало бы заменить главкома (Каменева), который мечется между крайним оптимизмом и крайним пессимизмом, путается в ногах и путает комфронта, не умея делать ничего положительного». Егоров остался на своем месте. Однако положение на Юге дей*ствительно было серьезным. Северная Таврия оказалась в руках врангелевцев. Жестокие бои продолжались. Для исправления по*ложения Сталин 24 июня выехал в Синельниково — на крымский участок Юго-Западного фронта. В тот же день свое понимание об*становки он прокомментировал корреспонденту УкрРОСТА. В Синельникове Сталин находился с 24 июня по 3 июля. С его приездом наступление белых было остановлено. Принятые им на месте меры не дали возможности врангелевцам развить успех. Од*нако выбить их с занятого плацдарма не удалось. Имевшихся со*ветских войск для проведения успешной операции было недоста*точно; для этого требовались дополнительные силы и средства. Находясь на южном фланге фронта, Сталин составил новый план разгрома Врангеля. С этим планом он выехал в Москву. Здесь при участии Сталина с 7-го по 11 июля прошло совещание у замес*тителя Председателя Реввоенсовета Республики с главкомом и на*чальником полевого штаба Лебедевым. Кроме общего плана бое*вых действий Юго-Западного фронта, на нем обсуждался вопрос о переброске дополнительных резервов на крымский участок. Список частей, намеченных к передислокации, Сталин передал Ленину 11-го числа. Сразу после совещания, в тот же день, когда в «Правде» была опубликована его беседа с корреспондентом газе*ты, он выехал обратно в Харьков. В интервью журналисту он подчеркнул: «Нужно помнить: пока Врангель имеет возможность угрожать нашим тылам, наши фрон*ты будут хромать на обе ноги, наши успехи будут непрочными. Только с ликвидацией Врангеля можно считать нашу победу над польскими панами обеспеченной». Из Харькова 14 июля Сталин отправился на станцию Волноваху, находившуюся на левом фланге Крымского фронта. Уже через день, 16-го числа, по вопросам Азовского флота он выехал в Мариу*поль. Знаменательно, что его посещения участков фронта хроноло*гически увязываются с обострениями на них боевой ситуации. Дважды, 19 и 31 июля, в самый разгар тяжелых боев он приез*жает на станцию Лозовая, а с 9 по 14 августа вновь совершает по*ездку по крымскому участку фронта. https://history.wikireading.ru/237598 Дополнительная информация о пребывании Сталина в Кременчуге ниже: Зачем Сталин приезжал в Кременчуг на три недели? (без подписи) 4 ноября 2013 г. https://www.05366.com.ua/news/411483...-na-tri-nedeli В IV томе сочинений Сталина упоминается о том, что в мае 1920 года ЦК командирует его на юго-западный фронт, и тогда же И.В.Сталин из Харькова прибывает в маленький Кременчуг. В зелёном живописном городке на берегах Днепра Иосиф Виссарионович поселяется на постой в добротном и большом одноэтажном доме на улице Докторской (Советская, ныне Соборная), практически рядом с центральной улицей Екатерининской, за задним двором Главной хоральной синагоги (сейчас территория СШ №20). Рядом с Соборной площадью, недалеко от Успенского храма, находился красивый особняк фабрикантши Володарской. В её особняке (теперь здание Краеведческого музея) тогда, в 1920 году, размещался штаб юго-западного фронта. Сюда, с улицы Докторской, и ходил пешком в штаб Иосиф Сталин. В начале июня им было проведено совещание с командирами Первой Конной армии, на котором рассматривались вопросы о положении на фронтах и планах действий красных кавалеристов. В присутствии К. Ворошилова, С. Буденного, и Г. Петровского Сталин подписывает директиву Революционного военного совета Юго-Западного фронта командующему Первой Конной армией о разгроме Киевской группы польских войск. 20 июня И.В. Сталин, после трехнедельного пребывания в Кременчуге, возвращается в Харьков. Газета «Коммунист» тогда писала: «Третьего дня в Харьков из Кременчуга возвратился член Реввоенсовета Советской Республики товарищ И. В. Сталин. Он пробыл на фронте около трех недель: при нем началась и постепенно развивалась наступательная операция красных войск, открывавшаяся знаменитым прорывом польского фронта красной конницей».

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#349 | |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Цитата:

Уточнение о характере гипотетической планируемой экспансии в направлении Фьюме дается в мемуарах Буденного, книга 2 стр. 306 "Нужно прямо сказать, что И. В. Сталин и А. И. Егоров рассчитывали после овладения Львовом перебросить Конармию для борьбы против Врангеля. Об этом свидетельствует и предложение, подписанное ими того же 12 августа. «Складывающаяся боевая и политическая обстановка,— говорилось в этом документе, — вызывает необходимость рассмотреть вопрос о дальнейшем использовании 1-й Конной армии. Считаю вполне возможным: 1. Боевой участок, занимаемый ныне 1-й Конармией, передать 14-й армии вместе с частями 45-й и 47-й стрелковых и 8-й кавалерийской дивизий. 2. 1-ю Конармию, без одной кавдивизии, сосредоточить немедленно в районе Проскурова, где она, оставаясь в резерве фронта, составит маневренную группу для действий на случай выступления Румынии. Наиболее вероятным районом первоначальных действий румын можно считать участок Днестра Хотин — Сороки. 3. С другой стороны, сосредоточение 1-й Конармии в резерве фронта позволит базироваться на ней, как на ближайшем источнике для усиления конницей крымского участка. 4. Одну из кавдивизии (желательно 6-ю) нахожу необходимым начать перебрасывать по железной дороге в район Каховки безотлагательно. Прошу срочного ответа» ЦПА ИМЛ, ф. 3, оп. 1, д. 1937, лл. 1—3." Стало быть, если экспансия в сторону Фьюме (или совместные действия с Д'Аннунцио-Муссолини) и планировалась, то явно не по суше. В полосе действий ЮЗФ можно предположить согласие РВС ЮЗФ с линией Керзона.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

|

#350 | |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Цитата:

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Вчера был создан зародыш новой Красной армии | Longreed | Новейшая история России | 3 | 09.05.2012 14:10 |

| Сотрудничество белогвардейцев с поляками в лагерях русских военнопленных, 1920 г. | Сергеев-историк | Новейшая история России | 9 | 18.10.2010 16:40 |

| «Мы должны доказать делом, что достойны своей истории, достойны великой Красной Армии!» | Admin | Обсуждение статей из красного интернета | 1 | 24.02.2010 09:21 |

| Массовые акции в честь 90-летия Красной Армии | Admin | Акции протеста в России | 23 | 11.03.2008 11:51 |

| Результаты вскрытия мощей в 1917-1920 годы | Red-Rus | Новейшая история России | 2 | 02.09.2007 18:53 |