|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#411 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Перечень военных "чудес" начала XX века, видимо, открывает "победа" японцев в русско-японской войне 1905 года.

Далее список продолжает, по свидетельству британского военного министра 1920 года У.Черчилля, битва на Марне (Франция) 5-12 сентября 1914 года, в результате которой был сорван германский стратегический наступательный план. Эта битва интересна также тем, что ее герой, маршал Жоффр, присутствовал и на театре третьего похода Антанты, в Румынии, координируя действия в различных регионах данного театра военных действий. Вот что пишет об этом Черчиль в своих воспоминаниях "Мировой кризис. 1918-1925". ----- 26 июня [1920 года], после того, как поляки были вынуждены эвакуировать Киев, а наступление большевиков на Польшу стало явно неизбежным фактом, Черчиль писал: «…что будет в том случае, если поляки потерпят поражение, а большевистские войска займут Польшу, или если польское правительство будет низвергнуто благодаря большевистской пропаганде?» … В случае падения Польши – как отразится это событие на Германии? Ясно, что не будет никакой возможности разоружить Германию, если ее восточные границы будут соприкасаться с большевистскими территориями. … 4 августа Ллойд-Джордж предупредил Каменева и Красина, что «если советская армия будет двигаться дальше, то разрыв с союзниками неизбежен». В эту знаменательную годовщину (4 августа 1914 г. началась мировая война. —Ред.) собрался комитет министров для обсуждения этих важных событий; я вернулся мыслью к тем шести го¬дам мировой бойни и ужасов, которые достались на нашу долю. … И вот опять наступило 4 августа, и на этот раз мы были совершенно бессильны. Общественное мнение в Англии и во Франции находилось в полной прострации. Всякая военная интервенция была невозможна. Ничего не оставалось, кроме слов и бессильных жестов. Красные армии катились все дальше и дальше по территории Польши. Там, где еще так недавно был польский фронт, теперь в каж¬дом городе и в каждой деревне создавались коммунистические ячейки … 13 августа красные войска уже стояли под стенами Варшавы, а внутри го-рода росла красная пропаганда. … 10-го Каменев представил Ллойд-Джорджу проект русских мирных условий, предусматривавший приведение Польши в совершенно беззащитное состояние, но в то же время предлагавший ей довольно разумные границы. Между прочим, он упомянул о некоторых дополнительных статьях предположенного мира. Британская рабочая партия развила сильную агитацию против какой бы то ни было британской помощи Польше, и под влиянием и руководством коммунистов в некоторых частях Великобритании были организованы Советы действия. … под давлением общественного мнения Ллойд-Джордж был вынужден уведомить польское правительство, что, так как русские условия не посягают на этнографические границы Польши, как на границы независимого государства, то в том случае, если они будут отвергнуты, британское правительство не сможет предпринять ничего против Советской России. Французы же смотрели на дело совершенно иначе и, разойдясь по этому вопросу с британцами, заявили польскому правительству, что русские условия «абсолютно неприемлемы». При таких-то обстоятельствах поляки продолжали собирать силы для защиты Варшавы и одновременно старались начать переговоры о перемирии в Минске. Большевики двигались к Варшаве и затягивали переговоры. Только 17 августа минская конференция наконец собралась. Советские представители на основании инструкций, данных им за несколько дней перед тем, предъявили свои условия. Они признавали независи¬мость Польской республики. Они не требовали от Польши никакой контрибуции. Они соглашались с тем, чтобы польская граница была прове¬дена в согласии с нотой лорда Керзона от 11 июля. Ничего не могло быть более благоразумного. Но на ряду с этим статья 4-я гласила: «Польская армия должна быть сокращена до 50 тыс. чел. Для поддер¬жания порядка в городе должна быть организована милиция из рабо¬чих». Статья 7-я: «Производство оружия и военного материала в Польше воспрещается». Статья 12-я: «Польша берет на себя предоставление земли семьям ее граждан, убитых, раненых или сделавшихся нетрудоспособ¬ными за время войны». … Так подготовлялся тот пожар, от вспышки которого польская нация дол-жна была стать коммунистическим дополнением советской державы. И вдруг произошла внезапная, таинственная, решающая метаморфоза! Она произвела такое же впечатление, какое шесть лет назад про¬извела битва на Марне. Опять, как и тогда, двигались вперед и вперед восторженные, казавшиеся непобедимыми армии. Опять, как и тогда, без всякой видимой причины эти армии вдруг останавливаются, испытывают колебание, приходят в замешательство и начинают отступать, повинуясь давлению какой-то непонятной силы, такой же неутомимой, как и та, которая толкала их вперед. Варшава, подобно Парижу, была спасена! Весы судьбы склонились на ее сторону. Подобно Франции, Польше не суждено было погибнуть, — она должна была жить. … 13 августа началось сражение под Варшавой при Радзимине, отстоявшем менее чем в 15 милях от города, а 4 дня спустя большевистские армии в полном расстройстве бежали ... Чудо на Висле, только с некоторыми изменениями, было повторением чуда на Марне. Что же случилось? Как это было достигнуто? Объяснение, конечно, есть. Среди сподвижников маршала Фоша был солдат, обладавший исключительными способностями военного гения. Вейган прибыл в Варшаву. Франции нечего было больше прислать на помощь Польше, кроме одного человека, и этого оказалось достаточным. Благодаря влиянию и авторитету лорда д’Абернона, английского посла в Берлине, посланного в Варшаву во главе союзной миссии (См. по этому поводу русский перевод части дневника лорда д’Абернона „Посол мира“. — Ред.), Вейгану был предоставлен полный контроль над военными действиями. Он перегруппировал отступавшие польские армии и превратил отступление в согласованное контрнаступление. … Большевики, неспособ¬ные выдержать и побороть такое решительное сопротивление, немедленно поддались этой новой волевой силе. Не было почти никаких сражений. … Есть и другая версия «чуда на Висле». Некоторые объясняют это заранее обдуманным планом польского генерального штаба, поддерживае¬мого суровым маршалом-президентом Пилсудским. Он сознательно отводил войска к Варшаве, подобно Жоффру перед Марной, делая это до тех пор, пока на назрел момент для решительной контратаки. [Жоффр находился в Румынии во время Варшавской наступательной операции Красной Армии 1920 года, поддерживал тесную связь с Врангелем. Согласно его франкоязычной биографии на Википедии, с января 1920 по январь 1922 года герой Марны Жоффр совершал мировое турне.Он дал завоевателям сильно вытянуть свои войска, удалиться от своих резервов, создать себе неправильное представление о несуществующей в действитель¬ности слабости польской обороны и затем бросил на них свои армии с уверенностью и мощью Галлиени (Французский генерал, участвовавший в Марнской операции. — Ред.). Польский штаб был бы рад, что этот исключительно удачный военный маневр произошел на глазах такого компетентного в военном деле человека, каким был ген. Вейган. Британские наблюдатели думали, что поляки были обязаны своим успехом Вейгану. Но сам Вейган заявлял и публично и частным обра¬зом, что победа всецело одержана польской армией. Читатель может вы¬брать любое из этих объяснений или же принять и то и другое. По мере того как факты, касающиеся всего происшедшего на Марне, все более и более раскрываются, — все более ширится пропасть между ними и их удивительными последствиями. Так же точно и тут: изучение того, что случилось в этой ничтожной борьбе этих плохо организованных, павших духом, истощенных военных частей, заставляет вновь спросить: почему? Как бы то ни было, все это осталось в прошлом. Опасности, которые я предвидел и которых я боялся, — осуществились. Но их последствия были предотвращены. Угроза страшных потерь в результате проявлен¬ной нерешительности и вялости была отведена в тот самый момент, когда все уже было готово к ее осуществлению. 12 октября в Риге был подписан мирный договор, который обеспечивал Польше ее независимость и средства к самообороне против нападения оружием или пропаганды со стороны России.» У. Черчилль «Мировой кризис. 1918-1925», М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2014, стр. 179-183 "Небольшая" деталь, ускользнувшая от Черчилля: Пилсудский отводил войска к Варшаве, а Вейган, напротив, отвел польские войска от Варшавы на восток, как раз в те точки, где "по чистому недоразумению" красные штабы отстали от главных частей и так далее. Также описание событий, данное Черчилем, явно пытается вести читателя к мысли, что британцы, исключая, вероятно, д'Абернона, были не в курсе замыслов француза Вейгана.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 01.12.2020 в 03:52. |

|

|

|

|

#412 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

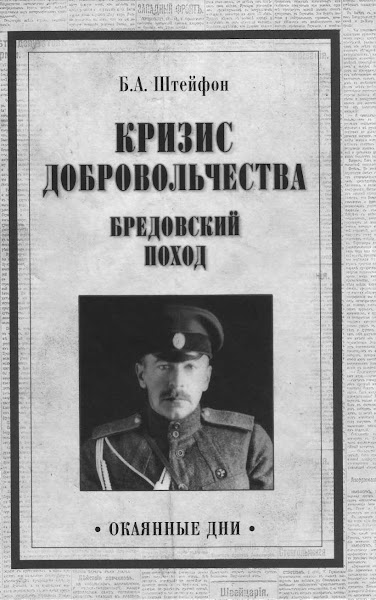

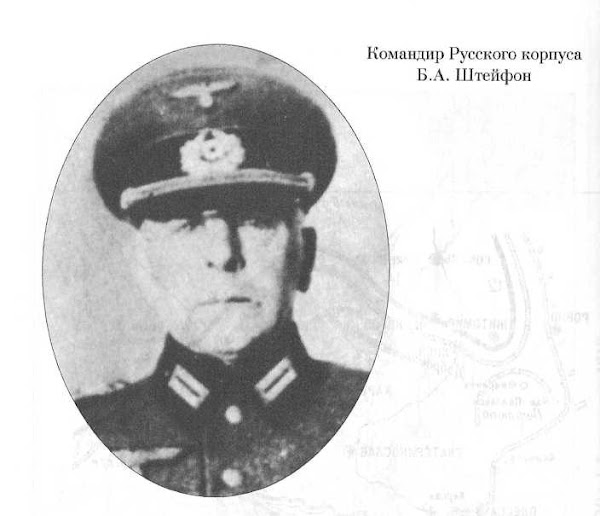

Бредовский поход

Об этом переходе крупного подразделения белой армии Тирасполь - Польша - Крым в январе - августе 1920 года имеются воспоминания одного из начальников белобредовцев - генерал-майора Б.А. Штейфона, создателя и хозяина белой агентурной сети в Харькове.  Издательство "Вече", Москва, 2017 год Важные сведения об авторе (из предисловия К.М. Александрова, стр. 24-25)  2 октября [1941 года] приказом германского командования в Сербии [Б.А. Штейфон] назначен командиром Русского охранного корпуса (Russische Shutzkorps) в чине генерал-майора. Осенью 1941 формировал корпусные части в нездоровой обстановке острых интриг со стороны разных эмигрантских групп в оккупированном Белграде (кн. П.Р. Бермондт- Авалова, Генерального штаба генерал-майора В.В. Крей¬тера, Генерального штаба полковника А.В. Шаврова, быв. младоросса И.И. Толстого и др.). Тяготился бесчисленными проверками спецкомиссий, прибывавших по линии НСДАП в связи с непрекращавшимися доносами соотечественников по поводу своего «еврейского происхождения» [Цит. по: Месснер Е.Э. Мои воспоминания // BAR. Messner Е. Collection. Folder 5. Ч. V. Л. 308. Документы о происхождении Б.А. Штейфона были изучены немцами в 1942 в оккупированном Харькове (см. там же). С учетом вероисповедания отца, национальности матери и по факту награждения Георгиевским оружием (1916), приравненном к ордену Железного креста, Штейфон был признан Mishlinge, не попадавшим под действие Нюрнбергских расовых законов (Nürnber¬ger Rassengesetze) 1935 и, скорее всего, считался «ариизированным»], в итоге ис¬пытывая «глубокое уныние». … БРЕДОВСКИЙ ПОХОД из главы "ДОГОВОР" ... [Во время интернирования бредовцев в несколько польских лагерей в январе 1920 года] После каждого объезда лагеря генералом Бредовым или мною подавалась [польскому] военному министру сводка заме¬ченных недочетов и просьба урегулировать жизнь войск в лагерях согласно общему смыслу заключенного дого¬вора. Кое-что исправлялось, но главное оставалось — это тен-денция разложить русские войска. И генерал Бредов был прав, когда уже в июне [1920 года] писал в своем приказе, что «сейчас условия жизни в лагерях действительно как бы нарочно созданы для того, чтобы разру-шать части. Ясно, что это делается с целью, во вред нашей Добровольческой армии». Переговоры с представителями иностранных государств решительных результатов не давали. Чувствовалось, что иностранные миссии с напряженным вниманием следили за исходом движения польской армии на Киев, и им передавалось то повышенное настроение, каким жила тогда Варшава. А Варшава действительно в конце апреля 1920 года го¬рела огнем ярких надежд. Общее политическое положение, сложившееся накануне занятия Киева польскими войсками, было для нас крайне неблагоприятно. Надо было искать какой-то выход, нахо¬дить какие-то новые пути. Необходимость этого в связи со сменой главнокомандую¬щих в Добровольческой армии побудила генерала Бредова командировать меня в Крым. Нам обоим представлялось, что наиболее удобный путь для возвращения нашего отряда лежит через славянские государства — Чехию, Сербию и Болгарию. Русский военный агент в Чехии генерал Леонтьев, энер¬гично хлопотавший о пропуске отряда через Чехию, заверял генерала Бредова в успехе этого плана. Наиболее близкий и удобный для нас путь лежал, конеч¬но, через Румынию, но этот вариант даже не был обсуж¬даем генералом Бредовым. Тирасполь был слишком еще памятен! Решено было, что по пути в Крым я задержусь в Бел¬граде и в Софии и там на месте поведу необходимые пере¬говоры. Из главы "ВОЗВРАЩЕНИЕ" Снабженный инструкциями генерала Бредова и дипломатическим паспортом, я выехал в начале мая из Варшавы. Мой путь был Вена — Белград — София — Констан-тинополь. В Белграде я побывал у нашего посланника господина Штрандмана и у военного агента генерала Артамонова. Оба они имели солидные связи с сербскими правительственными кругами и обещали свое полное содействие. Они думали, что проезд нашего отряда через Сербию возможен, но требуется время для переговоров. К тому же верный друг русских Пашич, насколько помню, отсутствовал, и желательно было отложить начало переговоров до его приезда. Чтобы не терять времени, было условлено, что я поеду дальше, а господин Штрандман и генерал Артамонов под готовят почву ко времени моего обратного проезда. Положение в Софии было несколько иным, чем в Белграде. В то время болгарское правительство не питало к русским особой симпатии, и, для того чтобы добиться пропуска, необходимо было давление англичан и французов. Наш посланник в Софии господин Петряев очень со-чувственно отнесся к моим просьбам, обещал свое полное содействие, но указал на неблагоприятные для русских настроения в Софии. Имея «дипломатический» опыт в Варшаве, я загрустил, однако господин Петряев ободрил меня надеждами на свои личные, очень хорошие отношения с представителями ино-странных миссий в Софии. Как и в Белграде, решено было, что господин Петряев начнет переговоры, а я поеду дальше. ... Ехал я, в общем, хорошо, но досаждали частые границы и таможенные осмотры. Меня, как и всех едущих, конечно, проверяли и осматривали поляки, чехи, сербы, болгары, греки, чины оккупационной зоны и турки. Поляки и чехи осматривали очень тщательно, интере¬суясь, не везут ли пассажиры золота. На польской границе каждого пассажира приглашали в особую комнату и там обыскивали. Узнав, что я русский, меня не захотели смо¬треть. Было даже обидно! Очень ретиво рылись в вещах и австрийцы. … На турецкой границе мои вещи осматривал вежливый турок. Он тоже нашел пакет с орденами и стал их рассма¬тривать. Неожиданно через мое плечо (я стоял в дверях купе) протянулась какая-то рука, взяла у турка мою орденскую колодку, поднесла к глазам и затем бросила ее небрежно на сиденье. Я обернулся. Позади меня стоял французский лейтенант, по-видимому, из состава оккупационных войск. Пустив мне дым в лицо своей папироской, он повернулся и развинчен¬ной походкой со скучающим видом пошел дальше. Турок поцокал языком, покачал головой и больше вещей моих смотреть не стал... Сербы и болгары оказывали русским всякое содействие, а по сербским железным дорогам можно было при желании ехать даже бесплатно. В Константинополе я встретил своих друзей и от них узнал подробности ухода генерала Деникина, о рефор¬мах в армии и в Крыму вообще, об убийстве генерала Романовского в Константинополе и о многих других со¬бытиях. Узнал, что я сам уже давно произведен в генерал- майоры. Естественно, что я горел желанием возможно скорее попасть на Родину, но это оказалось не так просто. Регулярного сообщения с Крымом не было, и наши транспорты ходили применительно к нуждам снабжения. Очередной транспорт ушел накануне моего приезда, и следующая отправка ожидалась не ранее 7—10 дней. Волей-неволей надо было ожидать. К великой радости, наступил, наконец, день отъезда. … С генералом Врангелем я раньше не встречался, но хоро¬шо знал его ближайшего помощника, генерала Шатилова, с которым довольно продолжительное время служил в штабе Кавказской армии. Кроме того, генералом для поручения при главнокомандующем был генерал Г., мой старинный друг. Это обстоятельство дало мне возможность не только при официальных докладах, но и в интимных беседах хо¬рошо познакомиться как с военным, так и с политическим положением Крыма. В день моего приезда главнокомандующий выехал на фронт, и мне было необходимо ожидать его возвращения, что и затянуло мое пребывание в Крыму. Главнокомандующий и генерал Шатилов с небольшим штабом помещались отдельно от штаба. У себя они и столовались. Я часто был приглашаем на обед, и это дало мне возмож¬ность познакомиться с многими лицами, приезжавшими тогда в Крым и бывавшими на завтраках или обедах. Много раз мне приходилось встречаться с А.В. Криво-шеиным. Он пользовался тогда большим влиянием в организационных вопросах гражданского управления Крыма. Привыкший к широкому масштабу государственной работы, мало приспособленный к новым для него условиям жизни, он производил впечатление усталого, больного человека, плохо верящего в светлое будущее. Генерал Шатилов, пользовавшийся исключительным доверием главнокомандующего и облеченный большими его полномочиями, много помог мне в разрешении различных нужд отряда. Он был осведомлен о тяжелой жизни войск в лагерях. ... Представляясь главнокомандующему, я только в самых общих чертах доложил ему о положении отряда: генерал Врангель встретил меня словами, что генерал Шатилов рас¬сказал ему подробно о всех моих докладах, впечатлениях и планах. Прося передать войскам его привет, главнокомандующий выразил свою уверенность, что скоро удастся вернуть отряд в Крым. — Я уже приказал передать по этому вопросу мои указания нашим дипломатическим представителям, — добавил правитель Юга России. … так не хотелось ехать опять в чужие края. И словно искушая меня, мне было сделано несколько предложений занять должности, которые меня привлекали... Однако ехать было необходимо! Уезжал я из Севастополя с заверениями генерала Шати¬лова о всемерной помощи нашему отряду. Перед отъездом он вручил мне предписание (№ 1660/ос), что «в случае, если генерал-лейтенант Бредов по каким-либо причинам должен будет оставить личное командование вверенными ему войсками», то в командование таковыми надлежит вступить мне. Когда я на обратном пути после крымских впечатлений вернулся в Константинополь, то узнал, что генерал Луком¬ский, наш военный представитель в Турции, получил от рус¬ского военного агента в Бухаресте генерала Геруа сообще¬ние, что румыны дали согласие на пропуск нашего отряда в Крым и что в ближайшее время начнется перевозка. Это был действительно гром среди ясного неба! Видавший всякие виды генерал Лукомский только по-смеивался... Попросив генерала Лукомского уведомить о решении румын наших дипломатических представителей в Софии и в Белграде, я, не останавливаясь в этих городах, поспешил в Варшаву, где от генерала Бредова узнал, что военным министерством уже отдано распоряжение о наряде под¬вижного состава для наших эшелонов и что в ближайшие дни начнется отправление наших войск. Варшава была уже не та, какой я оставил ее, отправля¬ясь в Крым. За время моего отсутствия Киев был оставлен поляками, и польская армия, преследуемая большевиками, отходила к своим исходным позициям. Столь резкое изменение стратегического положения внушало, по-видимому, польскому Генеральному штабу серьезные опасения и передалось в Бухарест. Наступавшие красные войска все время стремились охватить оба фланга польской армии. В случае своего успеха на юге большевики могли угрожать уже северным границам Румынии. Для всякого мало-мальски разбирающегося человека было ясно, что, покончив с польской армией, красные войска немедленно обрушатся на изолированную Румы¬нию. Столь серьезно слагавшаяся обстановка побудила, по- видимому, и Польшу и Румынию обратить свое внимание в сторону Крыма, где реформированная Русская армия вновь начала свои действия против большевиков. Хотя Крым был и далеко от польско-советского фронта, однако он оказывал существенное влияние на соотношение сил этих сторон. Вновь ожившая Русская армия все более и более привлекала к себе внимание красного Генерального штаба и побуждала его направлять свои резервы не на польский фронт, а против генерала Врангеля. Эти обстоятельства, по-видимому, были учтены полностью Польшей и Румынией, и их Генеральные штабы признали желательным для своих интересов усилить крымскую армию отрядом генерала Бредова. Румыния, которая встретила нас пулеметами у Тирасполя, теперь охотно согласилась нас пропустить. Как тогда, в январе [1920 года], так и теперь, мы столкнулись опять с соображениями «реальной политики»... Наш военный агент в Бухаресте генерал Геруа со свойственным ему тактом умело использовал румынские настроения, и перевозка нашего отряда была решена. Положение войск в лагерях резко изменилось. Уже не было и речи о тех стеснениях и придирках, какие раньше так широко применялись комендантами. … Отправление наших эшелонов задерживалось непри¬бытием транспортов, и военное министерство [Польши] постоянно осведомлялось, в каком положении этот вопрос. Наконец были получены сведения о подходе транспор¬тов, и эшелоны тронулись. В польских вагонах без пересадок войска доставлялись в Галац [Румыния], где немедленно железными дорогами перевозились в Рени [Румыния]. В этом последнем заботами генерала Геруа был оборудован отличный питательный пункт на две тысячи че¬ловек. На местах прибытия наших эшелонов находились офицеры генерала Геруа, встречавшие войска. Сам генерал Геруа тоже посещал пункт прибытия и по¬грузки русских войск, приезжая для этого специально из Бухареста. В Румынии отряд почувствовал, что там действительно есть русский военный агент. Генерал Бредов выехал из Варшавы с первыми эшело¬нами, дабы принимать и устраивать части отряда по при¬бытии их в Крым. Мне приказано было оставаться в Варшаве и руководить отправлением войск. … В силу не выясненных мною обстоятельств в начале августа вдруг прервалась отправка эшелонов. К этому времени положение на Польском фронте стало достаточно серьезным. Тяжелые бои шли уже на фронте Брест-Литовск — Броды. Войска в [польских] лагерях снова стали нервничать, и начальники засыпали меня просьбами об ускорении отправки эшелонов. Слухи снова росли. Мои настойчивые просьбы, обращен¬ные к генералу Сосновскому, положение дел не изменяли. В лагерях коменданты вносили еще большую путаницу, объясняя задержку эшелонов тем, что якобы румыны не принимают отправляемых эшелонов. Это последнее объ¬яснение не соответствовало действительности, ибо генерал Бредов из Галаца и генерал Геруа из Бухареста слали мне телеграммы с просьбой ускорить отправку. Генерал Бредов в начале августа писал мне, что встречает со стороны румын полную предупредительность, что ру¬мынские власти сами просят ускорить присылку эшелонов, опасаясь, чтобы наша перевозка, совершаемая негласно, не проявилась бы раньше времени и не стала бы предметом различных запросов левых партий. Мне было, однако, известно, что генерал Сосновский не только давал мне обещания возобновить опять отправку войск, но и действительно отправлял соответствующие рас¬поряжения. По-видимому, решение этого вопроса лежало вне власти [польского] военного министерства. В целях беспристрастия надо признать, что страна переживала тогда большие потрясения. Необходимо было спешно эвакуировать много городов, подготовлялась эвакуация Варшавы, воинские перевозки требовали громадный под¬вижной состав, все это, вероятно, и создало кризис транс¬порта. Как мог, я подбадривал войска, но понимал, что поло¬жение складывается тяжелое. В это время начались разговоры о мире; к нашему благополучию, большевики, зная о тяжелом положении Польши, тянули переговоры. Польский министр иностранных дел господин Сапега объявлял, что «под разными предлогами советское правительство до сих пор отказывается войти в переговоры об условиях перемирия», и добавлял, что «не¬смотря на это, польское правительство не перестало и не перестанет делать всевозможные усилия, дабы заключить почетный мир». Подобные заявления правительства, конечно, свидетельствовали об отчаянном положении Польши. Я опасался, что, заключив перемирие, большевики могут потребовать прекращения перевозки наших войск, и тогда ни Польша, ни Румыния, конечно, не пожелают создавать какие-либо трения ради нашего отряда. Вся совокупность обстановки побудила снова возбудить вопрос о возможности принятия нас Чехией. 4 августа наш военный агент в Чехии генерал Леонтьев телеграфировал на имя полковника Долинского, что «почва подготовлена». Нашему военному агенту в Варшаве было, конечно, известно то сложное положение, в каком оказался отряд. И тем больше было мое удивление, когда я узнал, что пол¬ковник Долинский, не предупредив меня, внезапно эвакуи¬ровался в Познань, куда выезжали в то время иностранные дипломатические миссии. Первоначально, когда мне доложил корнет Циммерман об отъезде полковника Долинского, я не поверил, тем бо¬лее, что военные агенты различных держав и все польское правительство оставались еще в Варшаве. Положение осложнялось еще тем, что генерал Геруа слал мне шифрованные телеграммы, а я не имел возможности разобрать депеши. Своего шифра в отряде не было, и мы обычно пользовались шифрами военных агентов. Уехав в Познань, полковник Долинский увез и шифр. В то время, в силу своей должности и полномочий, полу-ченных в Крыму, я являлся старшим русским начальником в Польше, и это обязывало меня напомнить полковнику Долинскому об его обязанностях, что я и сделал, послав ему телеграмму в Познань. Через несколько дней полковник Долинский прибыл в Варшаву. Варшава в те дни являла собой необычную картину. По городу проходили постоянно обозы, войска, улицы и пло¬щади носили следы этого движения — было грязно, чув¬ствовалась война. От прежнего приподнятого настроения улицы не оста¬лось и следа. Толпа была мрачна, и чувствовалось, что каждый озабочен своей личной судьбой. По ночам иногда раздавалась стрельба. Министерства эвакуировались, однако польское прави-тельство в полном составе оставалось в столице. В военном министерстве отправляли архивы, какие-то ящики, но генерал Сосновский был по-прежнему спокоен и приветлив. Польская армия неудержимо откатывалась к Варшаве и, конечно, все более и более разлагалась. Отношение к русским войскам было иное, чем раньше. Генералом Врангелем и действиями армии в Крыму очень интересовались, и мы были, что называется, «в моде». … В магазинах меня встречали особенно приветливо, и хо¬зяева неизменно расспрашивали о большевиках. В их словах чувствовался явный страх. Наиболее робкие жители покидали город. Вокзал имел вид, столь знакомый нам при пережитых в России эвакуа¬циях. Моя работа осложнялась еще тем обстоятельством, что мне надо было получить от поляков то оружие, которое, согласно договору, было сдано им на хранение [в январе 1920 года при интернировании]. Те склады, в которые мы сдали свое имущество, давно уже были за¬няты большевиками. Взамен этого пропавшего имущества военное министерство предложило мне принять в Кельцах и в Кракове оружие и пулеметы, находившиеся в польских складах, и для него требовался еще новый, дополнительный эшелон. 10 или 11 августа вновь возобновилась отправка русских войск из лагерей. Вместе с этим я добился и наряда вагонов под оружие и отправил в указанные мне пункты команды приемщиков. Оставалось закончить еще одно дело: полк кубанцев, составленный из казаков, оставшихся па Кубани после новороссийской эвакуации и двинутый Москвой на Поль¬ский фронт, не пожелал воевать в составе Красной армии и сдался полякам. Еще во время пребывания генерала Бредова в Варшаве к нему явился командир этого полка и ходатайствовал взять полк с отрядом в Крым. Поляки не возражали против этого, но остановка была за вагонами. В конце концов удалось получить подвижной состав и для этого полка. По справедливости надо признать, что [польский] генерал Сосновский решился на значительную жертву: в то время, когда от польских железных дорог требовалось величайшее напряжение, нам было дано около 600 вагонов, которые шли до Галаца. Таким образом, в самое напряженное время эта масса вагонов находилась в отсутствии и не была исполь¬зована для непосредственных нужд [польского] государства в тот дей-ствительно грозный для Польши период. По мотивам, однако, той же справедливости следует указать, что поляки не вернули нам полностью нашего оружия. Удалось получить только 282 пулемета, 18 орудий и кой-какую мелочь. Это являлось, конечно, лишь частью, и частью меньшей, сданного нами оружия. Наши эшелоны двигались переполненными. Кроме войск и семей, бывших в лагерях, генерала Бредова и меня осаж¬дала масса лиц с просьбой «довезти» их в Крым. Мы не счи¬тали возможным отказать русским людям в возможности вернуться на Родину. К концу перевозки фронт придвинулся совсем близко к линии Львов — Черновицы, и эшелонам приказано было двигаться с соблюдением мер боевой готовности. Эта предосторожность не оказалась излишней, так как одному из последних эшелонов пришлось выдержать бой. Моя последняя ночь в Варшаве была особенно памятна: электричество не горело, слышалась стрельба, по улицам двигались обозы и войска. Чувствовалась какая-то жуть... На Венском вокзале творилось нечто невообразимое. Со всех сторон тянулся людской поток. Тащили узлы, теряли детей, бранились. На всех лицах ярко отражались расте¬рянность и страх. Генерал Сосновский остался любезным до конца: он приказал оставить мне место и дать на вокзал проводника- солдата из железнодорожной комендатуры. С великим трудом вывел меня солдат на перрон, но об «оставленных местах», конечно, и думать не приходилось. Я еле втиснулся в вагон, а вещи мне подали в окно. Мы ехали на запад, а справа от нас полыхало зарево. Это двигались большевики... Со мной в вагоне находился польский солдат-познанец. Он громко, не стесняясь, говорил, что они (познанские по¬ляки) совершенно не желают защищать Варшаву. Был ли это большевик по убеждениям или здесь проявлялась та скрытая неприязнь, какая в то время существовала между «познанчиками», «пилсудчиками» и иными отрядами, ска¬зать не сумею. Во всяком случае, все слушали и молчали. По прибытии в Перемышль, 17 августа, меня ожидало сообщение, что путь Станиславов — Черновицы прорван большевиками. Два эшелона, бывшие уже около Стани¬славова, вернулись в Перемышль. Третий был задержан в Перемышле. Львов эвакуировался [Штейфон не мог доподлинно знать об этом, а повторяет то, что ему сказали поляки]. В Перемышле, в [польском] штабе округа, не скрывали, что если наступление большевиков будет разви¬ваться с той энергией, какая ими проявлялась, то эвакуация Перемышля — вопрос ближайших дней. Я понимал всю серьезность положения наших войск, попавших случайно в чужую беду. Прежде всего, я при¬казал оставаться в вагонах, справедливо полагая по опыту российских эвакуаций, что, оставив вагоны, мы рискуем их затем не получить. Затем штаб округа обещал в случае приближения большевиков выдать винтовки нашим эше¬лонам. Польских войск в этом районе было, по-видимому, недостаточно, и наша помощь явно прельщала польское командование. Имея в своем распоряжении около 3 тысяч вооруженных людей, я мог уже не опасаться всяких слу¬чайностей. В это же время я получил от своих приемщиков, по¬сланных за оружием, донесение, что на складах имеется мало оружия и поляки предлагают брать всякий ненужный им лом. Я приказал не брать негодного оружия и командировал 21 августа в военное министерство офицера с энергичным протестом и с заявлением, что не уеду со своими эшелонами, покуда не получу оружия. Эта моя угроза, конечно, едва ли тронула бы военное министерство. Мой расчет базировался на иных основаниях: румыны, имевшие соглашение с по¬ляками о перевозке наших войск, крайне были заинтересо¬ваны скорейшим окончанием этой перевозки и, не получая из Польши наших эшелонов, должны были со своей стороны оказать давление в Варшаве. Отношение, которое встретил мой протест в военном министерстве, убедило меня, что задержка оружия не была виной министерства, а только следствием инициативы мест¬ных властей. Начальники складов, располагая малыми за¬пасами, решили всунуть нам всякий хлам, полагая, веро¬ятно, что мы не разберемся. В конце концов и этот вопрос был разрешен. Правда, как указано было раньше, я получил только часть сданного нами оружия, но начальники складов решительно заявили, что «больше у них ничего нет». Мои приемщики подтвердили мне, что склады действительно пусты. Прорыв железной дороги Станиславов — Черновицы и осложнения с оружием задержали у Перемышля наши эшелоны более двух недель. Это было тяжелое время! К концу августа положение на юге улучшилось. Боль¬шевики были потеснены к востоку, и железнодорожное со¬общение с Румынией восстановилось. Подошли эшелоны с оружием, и 2 сентября мы покинули Перемышль. … Переезд по Румынии совершился без задержек при пол¬ном содействии и военных, и железнодорожных властей. Нас нигде не задерживали, не осматривали, и чувство¬валось общее желание возможно скорее продвинуть нас в Галац. Мы встречали повсюду полную предупредитель¬ность. По прибытии в Рени войска были накормлены и в ожи¬дании посадки выкупаны в Пруте. Началась посадка. Прошел день-другой, и последние эшелоны нашего отряда погрузились. Они были на русских транспортах. Это была уже русская территория. Бредовский поход был окончен. http://www.xxl3.ru/belie/bred_poxod.htm

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 02.12.2020 в 21:34. |

|

|

|

|

#413 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

С.Д. Сазонов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B2%D0%B8%D1%87 автор польской конституции 1916 года, отвергнутой министром иностранных дел Российской империи Штюрмером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...B2%D0%B8%D1%87 .

Вариант биографии Сазонова на сайте президентской библиотеки имени ЕБН В 1906-1909 гг. Сазонов являлся чрезвычайным и полномочным посланником в Ватикане. С 1910 по 1916 г.г. - министр иностранных дел Российской империи, сменен на этом посту Штюрмером. В 1918-1920 гг. Сазонов являлся членом правительств при генерал-лейтенанте А. И. Деникине и адмирале А. В. Колчаке, в качестве представителя которых принимал участие в Парижской мирной конференции 1919-1920 гг., а также был членом Русского политического совещания. С 1921 г. Сазонов находился в эмиграции. В 1927 г. Сазонов опубликовал свои «Воспоминания», охватывающие его деятельность на посту товарища министра и министра иностранных дел правительства Российской империи. 25 декабря того же года С.Д. Сазонов скончался на 67-м году жизни в эмиграции — во французской Ницце. В той же Ницце среди других богатейших белоэмигрантов проживали генерал Щербачев и полковник Носович . https://www.prlib.ru/history/619447 Вариант биографии Сазонова на сайте "Документы XX века" На дипломатической службе в аппарате Министерства иностранных дел России с 1883 г. В 1890 г. — 2-й секретарь посольства в Лондоне. В 1894— 1904 гг. служил в российской миссии в Ватикане. С июня 1904 по март 1906 г. — советник посольства в Лондоне, в марте 1906 — мае 1909 г. — министр-резидент в Ватикане. С мая 1909 г. — товарищ министра иностранных дел, в ноябре 1910 — июле 1916 г. — министр иностранных дел. В январе 1913 г. назначен членом Государственного совета. Первоначально придерживался прогерманской ориентации. Во время и после завершения Балканских войн 1912—1913 гг. сменил внешнеполитический курс, став противником Германии и Австро-Венгрии, направил свои действия на консолидацию Антанты. Наравне с др. политическими деятелями начала XX в. нес непосредственную ответственность за развязывание Первой мировой войны 1914—1918 гг. По его инициативе Николай II издал указ 30 июля 1914 г. о всеобщей мобилизации, который привел к объявлению Германией войны России. Принимал активное участие в подготовке Англо-франко-русского соглашения 1915 г., предусматривавшего передачу России Черноморских проливов в случае победы в войне. Из-за разногласий с царем и его приближенными по вопросу о возможности сепаратного мира с Германией вынужден был уйти в отставку с поста министра иностранных дел. В январе 1917 г. назначен чрезвычайным и полномочным послом в Лондоне, но к своим обязанностям приступить не успел в связи с Февральской революцией 1917 г. В марте уволен с должности посла в Лондоне, в декабре — уволен от службы. В мае 1918 г. эмигрировал в Париж, в конце октября вернулся в Россию и занял в Екатеринодаре пост начальника управления иностранных дел в Особом совещании при главнокомандующем вооруженными силами Юга России А. И. Деникине. В ноябре 1918 г. возглавил Совет по делам внешней политики, образованный для подготовки к Версальской мирной конференции, и в середине декабря отбыл в Париж, где находился до 1920 г. В январе 1919 г. назначен министром иностранных дел Всероссийского правительства адмирала А. В. Колчака. Входил также в Русское политическое совещание для обсуждения итогов войны и выработки единой позиции, участвовал в Парижской мирной конференции 1919—1920 гг. В конце декабря 1919 г. отстранен А. И. Деникиным от должности, но приказу не подчинился. Оставил службу в июне 1920 г. после формирования правительства генерала П. Н. Врангеля. Последние годы жизни жил в Польше. Похоронен в Ницце (Франция). Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд. М., 2012, с. 457-458. http://www.doc20vek.ru/taxonomy/term/1030 ———— ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ САЗОНОВА ———— Наступило лето 1916 года. Обойдя совет министров, после неудачного опыта привлечь его внимание к польскому вопросу я обратился непосредственно к Государю, которому сделал подробный доклад по польскому вопросу и получил от него разрешение представить ему проект конституционного устройства для Польши. Я счел долгом передать это разрешение председателю совета Штюрмеру, хотя и не ожидал от него ничего, кроме противодействия. Я не задавался при составлении проекта недостижимыми целями и надеялся только, что поляки увидят в конституционной хартии императора Николая доказательство его воли порвать с прежней системой управления Польшей, хотя и обеспечивавшей ей внутренний порядок и экономическое благосостояние, но не признававшей законности ее национальных запросов. Я поручил разработку проекта моему сотруднику по вопросам международного права барону Нольде. Когда эта работа была закончена, проект был передан на просмотр государственного секретаря С. Е. Крыжановского для согласования его с имперскими законами, а затем я взял его с собой в Могилев для представления его Его Величеству. [356] Раньше доклада о нем Государю я ознакомил с его содержанием начальника штаба генерала Алексеева. … генерал Алексеев нашел время изучить проект и вызвался защитить его перед Государем. На следующий день после моего приезда я просил Его Величество привлечь начальника штаба к моему докладу, который был назначен на другое утро. В означенный час мы явились оба в губернаторский дом, где жил Государь, и я изложил ему во всех подробностях причины, побуждавшие меня просить его обнародовать манифест о даровании Польше конституции в ближайшее же время. Проект был прочитан Государю целиком и каждая его статья подверглась тщательному разбору, причем Его Величество задавал мне вопросы, доказывавшие его интерес к предмету моего доклада. После меня генерал Алексеев разобрал его со специальной точки зрения военной безопасности империи и в заключение выразился, без оговорок, в пользу его принятия. Я с понятным нетерпением ожидал решения Государя. По некотором размышлении он сказал нам, что одобряет проект и находит его обнародование своевременным. После этих слов я просил Его Величество разрешения сообщить председателю совета министров его волю и внести проект на рассмотрение совета на будущей неделе. Это разрешение было мне тотчас же дано. Вместе с тем я счел долгом предупредить Государя, что я сомневаюсь в том, что мой проект встретит в совете одобрение большинства министров, начиная с председателя, и что в лучшем случае я могу только рассчитывать на поддержку трех моих товарищей. Государь выразил мне, что по закону меньшинство в тех случаях, когда он становится на его сторону, приобретает перевес [357] над большинством. Эта статья русского закона была мне известна. Я сказал Его Величеству, что передам его слова г-ну Штюрмеру, но вместе с тем предвижу, что он пустит в ход всевозможные средства затормозить в совете путем отсрочек продвижение моего проекта. Это происходило 29 июня 1916 года. На другой день утром я вернулся в Петроград и отправился к Штюрмеру, чтобы передать ему повеление Государя относительно немедленного рассмотрения проекта польской конституции в совете министров. По выражению лица Штюрмера во время нашего разговора я увидел, что опасения, высказанные мной Государю, были не напрасны. Нездоровье, результат физического и нравственного переутомления, вынудило меня уехать на несколько дней в Финляндию, чтобы набраться сил для дальнейшей работы в тяжелой атмосфере Петрограда. В мое отсутствие произошли события, не лишенные, не для одного меня, значения. Совет министров вынес заключение, что обсуждение польского вопроса при обстоятельствах военного времени невозможно, и поэтому признал мой проект «несвоевременным». Это слово сыграло в истории русской государственной жизни роковую роль. Прикрываясь им, было надломлено в корне бесчисленное количество разумных и своевременных начинаний, давно назревших и горячо ожидаемых, по отношению к которым оно сыграло роль могильного креста. В данном случае панихида, пропетая Штюрмером и его друзьями над моей попыткой примирения с Польшей, не причинила этой последней непоправимого ущерба. … Нет сомнения, что русская революция разрешила польский вопрос быстрее и радикальнее, чем это сделала [358] бы русская государственная власть, находившаяся в руках безвольных и бессильных людей. Но можно ли сказать, что она разрешила его справедливо и прочно? На это можно ответить только отрицательно уже по одному тому, что будучи разрешен без участия России, он был разрешен против ее национальных интересов. В минуту упоения нежданным счастьем воскресения своей родины польские патриоты, видя Германию побежденной и свергнутой с высоты, на которую возвел ее Бисмарк, а с другой стороны — Россию, истекающею кровью и обессиленной в борьбе с революцией, отдались без удержу пароксизму мегаломании, старой болезни, которую они унаследовали от предков, и принялись строить новое здание польской государственности, перешагнув сразу далеко за пределы своих этнографических границ и забывая, что аналогичный процесс привел Польшу некогда к гибели. Поляки начали свою восстановительную работу не с начала, а с конца, решив наперед, что границы новой Польши должны были, насколько это было возможно, совпасть с ее старыми границами до первого раздела, и не считаясь с фактом существования русского народа. Я был в Париже, когда туда приезжал г-на Падеревский благодарить Францию от имени польского народа за оказанное ею могущественное содействие в воссоздании Польского государства. Этому замечательному художнику, воплощавшему в то время в глазах романтически настроенной Польши ее национальные идеалы, была оказана во Франции триумфальная встреча. Читая ее описание в газетах, я остановил невольно внимание на заявлении г-на Падеревского, сделанном еще на парижском вокзале представителям французской и иностранной печати, в котором он говорил уже о едва ставшей на ноги Польше, как о государстве с 35-миллионным населением, когда общее число поляков, как известно, не превышает восемнадцати миллионов. Откуда же, спросил я себя, должны были явиться остальные семнадцать. Над такими вопросами поляки не задумывались и в минуту патриотического энтузиазма и разрешали их просто. Под боком у Польши были приобретенные ею когда-то вместе с Литвой белорусские и украинские области с [359] населением в пять с половиной миллионов душ, вернувшихся обратно в лоно России после разделов и сохранивших в народной памяти печальное предание о польском владычестве. Тут же были и обломки Литвы с городом Вильно, древней столицей Великих Князей Литовских, подвергшиеся до известной степени ополячению. Все это вместе должно было округлить земельно и численно возрожденную Польшу и довести ее до размеров значительного европейского государства, способного при нужде отстоять свое собственное существование и стать полезной союзницей Франции в случае всегда возможной борьбы ее с Германией. Едва не удавшееся наступление большевистской орды на Варшаву в 1920 году, отраженное только благодаря прибытию в польскую армию одного из наиболее талантливых французских генералов вместе с целой массой офицеров и техников, привело к заключению между Польшей и большевиками Рижского мира, результатом которого была уступка Польше правительством третьего интернационала упомянутых русских областей и населения. Сазонов С. Д. Воспоминания. — Мн.: Харвест, 2002 http://militera.lib.ru/memo/russian/sazonov_sd/14.html

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#414 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Интересным персонажем представляется француз Луи-Оскар Фроссар, по всей вероятности член одной из масонских лож Франции, один из руководителей французского социалистического движения.

Даты жизни: 5 марта 1889 года, Фуссемани (Территория Бельфор) - 11 февраля 1946 года, Париж1 или Фуссемани2, французский политик. Генеральный секретарь SFIO (французская секция Рабочего Интернационала ) с 1918 по 1920 год, затем генеральный секретарь Французской секции Коммунистического Интернационала с 1921 по 1923 год. Заместитель министра с 1928 года и министр в семи правительствах Франции с 1935 по 1940 год. Вместе с Марселем Кашеном совершил поездку в Москву в июле 1920 года для участия во II Конгрессе Комиинтерна. Оба убыли с Конгресса раньше всех. “Уже 28 июля Ленин принял для прощальной беседы лидеров левого крыла Французской социалистической партии Марселя Кашена и Фроссара (Ленин, ПСС, т. 41, стр. 649)” Источник: А.Ю. Ватлин, Второй конгресс Коминтерна: точка отсчета истории мирового коммунизма, М., Росспэн, 2019, стр. 106. Франкоязычная биография в Википедии сообщает: “Будучи сторонником «реконструкции» социалистического Интернационала, он [Фроссар] вступил в Коммунистический Интернационал после поездки в Россию в 1920 году и защищал эту позицию на Турском съезде. Генеральный секретарь молодой Коммунистической партии, но враждебно настроенный по отношению к «большевизации» партии, отвергнутый Интернационалом из-за своей позиции на Втором съезде ФКП и отвергавший 22-е (?) московское условие (запрет Коминтерном членства во франк-масонстве), он ушел в отставку 1 января 1923 года. Затем он создал Унитарную коммунистическую партию (PCU), которая в 1924 году после слияния с другими диссидентскими группами образовала Социалистический коммунистический союз4. В то время он был кандидатом в законодательные органы по списку Левого картеля в департаменте Сена, но не был избран.” https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludovic-Oscar_Frossard

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 04.12.2020 в 02:39. |

|

|

|

|

#415 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Несомненно Фроссар являлся протеже председателя Коминтерна Зиновьева, который год назад (в июле 1919 года) во втором номере журнала “Коммунистический Интернационал” опубликовал пространное сообщение о выступлении Фроссара перед II½ Интернационалом о необходимости международной проверки условий в Советской России.

Несомненно, что с учетом общей обстановки необычно жарким по климату летом 1920 года Фроссар был важнейшим гостем Коминтерна. В то же время в Москве в это время присутствовали многие другие французы, которые могли быть в курсе встреч Фроссара с различными людьми и обсуждаемых им планов. Беспрепятственный отъезд Фроссара и Кашена свидетельствует о заинтересованности Советского правительства в этих персонах. Беспрепятственно через Одессу уехал Жак Садуль вместе с немцем Вилли Мюнценбергом и итальянской делегацией в полном составе (Ватлин, стр. 135) С делегатами попроще обходились по-другому. “В октябре 1920 года Троцкий выразил возмущение, что некоторым делегатам из-за отсутствия паспортов и других бюрократических проволочек до сих пор не удалось выехать из России (РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 109, Д. 103, Л. 22). Аппарату Коминтерна пришлось оправдываться: мы задерживаем лишь тех, кто подозрителен по шпионажу, чтобы они не провалили … уехавших раньше.” (Ватлин, Второй Конгресс Коминтерна, стр. 136). “Трое французов, писатель Раймон Лефевр и [анархо-]синдикалисты Марсель Вержа и Берт Лепти, поехали на Украину, потом побывали в Петрограде” (Ватлин, стр. 135) “После завершения Конгресса они [Лефевр, Вержа и Лепти] несколько дней и ночей приводили в порядок свои записи и документы. На них начали оказывать давление, потому что перед отъездом во Францию все трое отказались представить собранные материалы советским функционерам, которым якобы было поручено обеспечить доставку документов в место назначения. Лефевр не доверил свои записи и бумаги даже русским членам партии.” (Волин, Неизвестная революция, 1940) Им не выдавали документы на выезд, отправили в Мурманск якобы для нелегальной переправы через Норвегию, но длительное время держали на каком-то острове, “где проживали только охотники на тюленей, и им грозила перспектива там зазимовать… (Ватлин) В тревожном ожидании обещанного судна, которое все не прибывало, прошли три недели. Делегаты начали сомневаться, что вовремя вернутся во Францию и полностью выполнят свою миссию… Удалось собрать необходимые средства для покупки баркаса. И, несмотря на мольбы некоторых товарищей и местных рыбаков, они отплыли (Волин) 15 сентября 1920 года из Мурманска “пришло сообщение, что французский писатель Раймон Лефевр и двое его товарищей при переправе в шторм погибли в Баренцевом море”. (Ватлин, Второй Конгресс Коминтерна, стр. 138)

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 05.12.2020 в 03:49. |

|

|

|

|

#416 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Итак, летом-осенью 1920 года Москва приняла одного за другим трех высокопоставленных гостей от конкурирующих сторон - Франции, Великобритании и османской Турции, союзницы Германии:

1. одного из лидеров французских социалистов Фроссара, протеже Зиновьева, во второй половине июля 1920 года 2. племянницу Черчилля скульптора Шеридан, протеже Л. Каменева, в августе-сентябре 1920 года 3. бывшего турецкого диктатора (члена триумвирата)Энвер-пашу , протеже К. Радека, прибывшего в Москву из Германии в сентябре 1920 года и остававшегося в России полтора года. В сентябре 1920 года у Егорова (ЮЗФ) забирают Крымский участок и организуют Южный фронт под командованием срочно вызванного из Туркестана М.В. Фрунзе, находившегося в доверительных отношениях с Брусиловым (Н. Брусилова, Воспоминания, записки, впечатления, М. Кучково поле, 2017, т. 2 стр. 114) Кстати, сразу после отъезда Фрунзе из Туркестана туда из Москвы приезжает компаньон Энвер-паши Ахмед Джемаль-паша. О междоусобной борьбе Г. Зиновьева (корнями из Кировограда-Кропивницкого) и К. Радека (корнями изо Львова-Лемберга) летом 1920 года за лидерство в Коминтерне имеется информация в книге Ватлина “Второй конгресс Коминтерна”.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 05.12.2020 в 03:43. |

|

|

|

|

#417 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Выдержка из книги: Иванов В.М. Маршал М.Н.Тухачевский. 2-е изд., испр. и доп., М. Воениздат, 1990, стр. 134-149

------ 22 декабря 1919 г. М. Н. Тухачевский получил назначение. Реввоенсовет направлял его на Южный фронт командующим 13-й армией. Михаил Николаевич тут же выехал в штаб фронта. Однако вступление его в должность по неизвестным причинам задерживалось. Южным фронтом командовал в ту пору уже известный полководец гражданской войны Александр Ильич Егоров. ... Членом РВС фронта был один из руководящих деятелей партии, член первого Советского правительства, член Совета обороны от ВЦИК Иосиф Виссарионович Сталин. После решения вопроса о назначении М. Н. Тухачевского в Москве все зависело только от РВС Южного фронта. Решающее слово принадлежало здесь И. В. Сталину. … [который] мог позволить себе не выполнить приказ вышестоящих военных инстанций. В его практике в годы гражданской войны имел место не один подобный факт. Причем не раз в связи с Тухачевским. Трудно сказать, какими мотивами руководствовались И. В. Сталин и РВС в данном случае. По воспоминаниям друзей и соратников Михаила Николаевича, Сталин всегда относился к нему недружелюбно. Может быть, за дворянское происхождение и независимый характер. Может быть, за слишком громкую славу, которую воспринимал очень ревниво. … встреча Тухачевского со Сталиным оказалась совсем не такой, каким были знакомство и встречи с В. И. Лениным, М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышевым, которые оказывали ему [Тухачевскому] поддержку, проявляли внимание и даже личные симпатии. … Пробыв более месяца при штабе Южного фронта, он [Тухачевский] так и не был допущен к командова¬нию 13-й армией. Задержка с назначением Михаила Николаевича не осталась не замеченной В. И. Лениным. 5 января 1920 г. Владимир Ильич, запрашивая Э. М. Склянского о поло-жении на Северном Кавказе и в Крыму, куда отошли разбитые деникинские армии, заодно поинтересовался, где теперь находится Тухачевский. После выдающихся побед на Урале и в Сибири Владимир Ильич проникся еще большей верой в молодого командарма-коммуниста и считал необходимым использовать его на самых ответственных участках фронта. Таким участком в январе 1920 г. стало кавказское направление. К середине месяца обстановка там серьезно осложнилась. После овладения 10 января войсками Южного фронта Ростовом-на-Дону части Добровольческой армии Деникина отошли за Дон и закрепились на его левом берегу. Донская армия противника была отброшена войсками Юго-Восточного фронта к реке Сал. Для завершения разгрома противника на Северном Кавказе 16 января на базе Юго-Восточного фронта был образован Кавказский фронт во главе с В. И. Шориным. Наряду с 9, 10 и 11-й армиями и Сводным конным корпусом Юго-Восточного фронта в его состав были переданы также 8-я и 1-я Конная армии Южного фронта. 17 января войска Кавказского фронта предприняли наступление в целях прорыва обороны белых на Нижнем Дону и на реке Сал. Однако оно закончилось безрезуль-татно. При этом 1-я Конная армия, брошенная по тон¬кому льду через Дон на Батайск, понесла серьезные потери. Не привели к успеху и последующие попытки наступления. Основной причиной неудач являлся непра¬вильный выбор направления главного удара, который наносился под Ростовом в лоб — по наиболее сильному участку обороны противника. 22 января Главком С. С. Ка¬менев указал В. И. Шорину на бессмысленность лобовых атак на Батайск. В то же время командующий 1-й Кон¬ной армией С. М. Буденный и член ее РВС К. Е. Воро¬шилов обратились с письмом к В. И. Ленину и одновре¬менно направили доклад С. С. Каменеву, обвиняя коман¬дующего фронтом в неправильном использовании кавалерийских соединений. В результате неудач и ослабления политико-воспитательной работы в частях фронта наблюдались случаи грубого нарушения дисциплины, снизился морально-бое¬вой дух войск. На фронте создалась тревожная обста¬новка и угроза потери стратегической инициативы. Для того чтобы исправить положение, решено было прежде всего усилить командование фронта. По единодушному мнению В. И. Ленина и С. С. Каменева, на должность нового командующего Кавказским фронтом выдвигалась кандидатура М. Н. Тухачевского. Михаил Николаевич не знал, что в Москве решается вопрос о его новом назначении. Подавленный своим двусмысленным положением после недавних столь громких признаний [его заслуг], он 19 января направил письмо в РВС Рес¬публики: «Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой: освободите меня от безработицы. В штаюгозапе [10 января 1920 г. Южный фронт был переименован в Юго- Западный] я бесцельно сижу почти три недели, а всего без дела — два месяца. Не могу добиться ни причины задержки, ни даль¬нейшего назначения. Если за два почти года командова¬ния различными армиями я имею какие-либо заслуги, то прошу дать мне использовать свои силы в живой работе, и если таковой не найдется на фронте, то прошу дать ее в деле транспорта или военкомиссаров. Командарм Ту-хачевский» О письме стало известно В. И. Ленину. Это и решило окончательную судьбу «забытого» командарма. 24 янва¬ря 1920 г. состоялось его назначение временно исполняю¬щим обязанности командующего войсками Кавказского фронта. 3 февраля он прибыл в Саратов, где располагал¬ся штаб фронта. Интересно отметить, что 3 февраля И. В. Сталин в разговоре по прямому проводу с С. М. Буденным и К. Е. Ворошиловым, которые просили его вмешаться в дела Кавказского фронта в связи с неправильным исполь-зованием 1-й Конной армии, сообщил: «Дней восемь назад, в бытность мою в Москве, я добился отставки Шорина и назначения нового комфронта Тухачевского — завоевателя Сибири и победителя Колчака. Он сегодня только прибыл в Саратов и на днях примет командование фронтом» [Цит. по: Попов А. С. Труд, талант, доблесть. С. 52]. Так и не найдя места для Тухачевского на Южном фронте в период победоносного наступления на Деники¬на, Сталин вдруг охотно поддержал назначение Михаи¬ла Николаевича с повышением на Кавказский фронт, когда там складывалось критическое положение. При этом он явно преувеличивал свою роль в смене командо¬вания. Но как только дело коснулось помощи Тухачев¬скому путем переброски части сил из состава бывшего Южного фронта, завершившего к тому времени боевые действия, Сталин, как увидим, сделал все, чтобы не вы¬полнить приказ Главкома, и даже пренебрег личными указаниями Ленина. В памяти Михаила Николаевича было еще свежо вступление в командование 5-й армией, когда нужно бы¬ло остановить беспорядочный отход ее обескровленных, измотанных в боях полков. Теперь на его долю выпало новое суровое испытание. При этом в более высоком ран-ге. Естественно, возрастала и его ответственность. Состояние вверенных Тухачевскому войск Кавказско¬го фронта и общая обстановка на Северном Кавказе бы¬ли действительно угрожающими. Главное Командование Красной Армии, оценивая обстановку на Кавказском фронте, справедливо считало, что силы советских войск, непрерывно наступавших с октября, вконец истощены. По данным на вторую половину января, противник обла¬дал на Северном Кавказе почти двойным превосходством в людях (420 тыс. человек против 215 тыс. советских войск) и готовил контрнаступление на ростовско-новочер¬касском направлении. 22 января 1920 г. Главное Командование Красной Армии докладывало Реввоенсовету Республики, что ди-визии фронта очень слабы как в количественном, так и в качественном отношениях, а командный состав име¬ет низкую подготовку. Поэтому для войск непосильны сложные маневры в наступательных операциях. Отсюда делался вывод, что остается лишь «задавить противника числом», для чего потребуется подвезти фронту со всех концов страны 100 тыс. человек пополнений. Главком и Реввоенсовет Республики в докладе В. И. Ленину 27 января указывали, что войска Деникина приведены в порядок и для окончательного их разгрома необходимо напрячь все силы Республики. Таким образом, предпо-лагалась серьезная и продолжительная подготовка к но-вому наступлению. При разрухе на железных дорогах перевозки намечаемых для Кавказского фронта пополне-ний могли растянуться на многие недели. Перебрасывае-мые Главным Командованием дивизии можно было ожи-дать только через полтора месяца. Так оценивали положение и видели перспективы дальнейшей борьбы с Деникиным Главнокомандование и РВС Республики. Однако по-иному распорядились сложившей¬ся обстановкой, дали иной ход событиям Тухачевский и единодушно поддержавший его РВС фронта. Одновременно с М. Н. Тухачевским в Саратов прибыл новый член Реввоенсовета фронта Г. К. Орджоникидзе. Он уже имел большой опыт военно-политической работы: был одним из организаторов обороны Царицына и парти-занского движения в тылу белогвардейских войск на Кав-казе, председателем Совета обороны Северного Кавказа, членом РВС 16-й, а затем 14-й армий. В Саратове, в штабе фронта, и состоялось личное знакомство Тухачев¬ского с выдающимся революционером и кристально чис¬тым коммунистом Серго Орджоникидзе. … «Мы работали вместе... — вспоминал Тухачевский те дни. — Обстановка была тяжелая. Весна. Наспех восста-новленные дороги размыло. Связь прерывалась непре-станно. Требовались колоссальные усилия, чтобы нала¬дить работу тыла в условиях стремительного наступле¬ния и добивания врага. Тов. Орджоникидзе работал днем и ночью и заражал своим энтузиазмом коммунистов, на-чальников и красноармейские массы» Новый командующий прибыл в штаб фронта, когда В. И. Шорин находился в войсках. Не теряя ни минуты, он сразу пригласил к себе начальника штаба Ф. М. Афа-насьева и попросил познакомить с обстановкой. … 6 февраля после обсуждения с Главкомом С. С. Каменевым ошибок, допущенных в январских боях, М. Н. Тухачевский приказал прекратить наступление, закрепиться на занимаемых позициях и готовиться к новой наступательной операции. Командующий рассчитывал нанести врагу неожиданный удар. Он с удивительной прозорливостью оценил обстанов-ку, сложившуюся на Северном Кавказе, и те возможно¬сти, которые можно из нее извлечь. Войска левого крыла фронта к тому времени значительно продвинулись впе¬ред и вышли к реке Маныч, охватывая правый фланг де-никинского фронта. Действовавшая здесь Кубанская ар¬мия противника была значительно слабее 1-го отдельного добровольческого [красного] корпуса, сосредоточенного на ростов¬ском направлении. По данным разведки фронта, под Ро¬стов стягивались вражеские конные части для контрна¬ступления. Внезапным и стремительным ударом по слабому пра-вому крылу прорвать вражеский фронт, выйти в глубо¬кий тыл и тем самым не только сорвать готовящееся Деникиным контрнаступление, но и поставить его армию перед катастрофой — так представлял себе Тухачевский новую операцию. Первостепенное значение в успехе операции имело время. Нужно было упредить противника в подготовке контрнаступления. А время было против Тухачевского. Наряду с новыми формированиями Главком С. С. Ка-менев распорядился выделить для усиления Кавказского фронта часть сил из Украинской советской трудовой ар-мии (Армия состояла из соединений Юго-Западного фронта, завершившего ликвидацию остатков деникинских войск на Украи¬не. Временно использовалась на работах по восстановлению на¬родного хозяйства.). В. И. Ленин, обеспокоенный положением на Се¬верном Кавказе, 3 февраля направил телеграмму И. В. Сталину. Он требовал сосредоточить все внимание на оказании помощи Кавказскому фронту, подчиняя ему интересы Юго-Западного фронта (См.: Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника. Т. 8. С. 274). Не дожидаясь прихода пополнения с Украины и но¬вых формирований, готовившихся в тылу фронта, М. Н. Тухачевский решил осуществить наступательную операцию имеющимися в его распоряжении силами, а новое пополнение намечал использовать для усиления ростовского направления на случай контрнаступления не-приятеля. Столь смелое и рискованное решение М. Н. Тухачев-ский принял без прямой санкции вышестоящего коман-дования. Всю ответственность за последствия брал на себя. В его решении со всей полнотой проявилась сме¬лость полководца. Логикой оперативного мышления, непоколебимой верой в успех командующий фронтом сумел убедить и зажечь членов РВС Г. К. Орджоникидзе, И. Т. Смилгу и С. И. Гусева. РВС фронта поддержал Тухачевского и был готов разделить с ним ответственность за дерзкую и рискованную операцию. На ее подготовку были мобилизованы все коммунисты фронта. Ближайшими помощниками Тухачевского в оператив-ной работе стали опытные штабные работники — началь-ник штаба фронта В. В. Любимов, начальник оператив¬ного управления С. А. Пугачев. Первый — подполковник старой армии, второй — капитан. … Бурной деятельностью по подготовке наступления, своей энергией и оптимизмом командующий и РВС фрон¬та с помощью коммунистов вдохнули новые силы в утом-ленные до предела войска, зажгли в них веру в победу. 9 февраля М. Н. Тухачевский отдал приказ о перегруппировке войск. 1-я Конная армия форсированным маршем перебрасывалась с правого ближе к левому кры¬лу фронта, а 8-я с уходом кавалеристов занимала их полосу обороны. Все остальные армии должны были за счет внутренних перегруппировок создать сильные удар¬ные группы в своих полосах наступления. На перегруп¬пировку сил отводилось четыре дня. Начало операции назначалось на 14 февраля. На пер-вом ее этапе М. И. Тухачевский приказал 8-й и 9-й ар¬миям активными наступательными действиями сковать левое крыло противника, а 1-й Конной и 10-й армиям при содействии соединений левого фланга 9-й армии — нанести мощные удары из района Платовская, Велико-княжеская по стыку Донской и Кубанской армий и про-рвать их фронт. 1-я Конная армия, развивая успех, дол¬жна была выйти в тыл и перехватить главную комму¬никацию деникинских войск на Тихорецкую, а 10-я — отрезать пути отхода Кубанской армии па Армавир. Ле¬вофланговой 11-й армии ставилась задача наступать на Ставрополь и Армавир. Как обычно, Тухачевский требовал решительного со-средоточения сил на главных направлениях. Так, 10-й армии предлагалось создать ударную группу в составе не менее шести, а 9-й — не менее чем четырех дивизий. 1-я Конная армия, имевшая 10 тыс. сабель, усиливалась стрелковой дивизией. Приказ командующего гласил: «На-ступление начать одновременно всеми наличными сила¬ми, не ослабляя себя излишними резервами. Действовать плотными ударными группами» (Директивы командования фронтов Красной Армии. Т. 2. С. 483). В короткий период подготовки наступления командо-вание фронта осуществило ряд мер по реорганизации войск, сумело пополнить соединения, подтянуть штабы и тылы. Ввиду того что пополнения по мобилизации мог¬ли поступить не скоро, соединения ударных групп по решению Тухачевского были доукомплектованы за счет расформирования ряда частей. Была восстановлена вы-сокая боеспособность 1-й Конной армии и Сводного ка-валерийского корпуса, которым до мая 1919 года командовал активный участник гражданской войны, один из организаторов со¬ветской кавалерии Борис Мокеевич Думенко (по ложному обвинению осужден и расстрелян). Сложную перегруппировку войск командование фрон-та сумело осуществить не только в предельно сжатые сроки, но и скрытно от противника. Деникинское коман¬дование обнаружило передислокацию 1-й Конной армии в район Платовской лишь с началом наступления. Операция Кавказского фронта началась в строго установленный срок при значительном превосходстве противника в силах. 10-я армия, которой командовал быв-ший начальник 27-й Омской стрелковой дивизии А. В. Павлов, форсировала Маныч и разбила 1-й Ку¬банский корпус генерала Крыжановского. Днем позже Маныч преодолела 1-я Конная армия. Развивая наступ¬ление, основные силы ударной группы прорвали враже¬ский фронт и 17—18 февраля вышли в район станции Торговая. Чтобы избежать разгрома, Деникин был вы¬нужден перебросить с ростовского направления под Торговую сосредоточенные для контрнаступления оперативные резервы — конную группу генерала А. А. Павлова в составе 2-го и 4-го Донских конных корпусов. С 17 фев-раля под Торговой завязались ожесточенные бои, прохо-дившие с переменным успехом. В ночь на 19 февраля вражеская конница численностью 10—12 тыс. сабель атаковала ударную группу фронта. К этому времени Тухачевский усилил 1-ю Конную армию тремя стрелко-выми дивизиями 10-й армии. Советская конница в тесном взаимодействии с пехотой отразила контрудар и про-должала развивать наступление в юго-западном и южном направлениях — на станцию Белая Глина. Между Белой Глиной и Егорлыкской в двадцатых числах февраля развернулось последнее, решающее сражение между конны¬ми массами. Его исхода с одинаковой тревогой ожидали как Тухачевский, так и Деникин. В то же время белогвардейцы перешли в наступле¬ние на ростовском направлении и 21 февраля овладели Ростовом и Нахичеванью. События на Кавказском фрон¬те развертывались драматически и вызывали большую озабоченность В. И. Ленина и Главного Командования Красной Армии. Еще 17 февраля Владимир Ильич на¬правил тревожную телеграмму И. Т. Смилге и Г. К. Орд¬жоникидзе, в которой высказывал свое беспокойство со¬стоянием войск Кавказского фронта и усилением против¬ника. В те полные тревоги дни, когда решалась судьба опе-рации и исход всей борьбы за Северный Кавказ, для фронта была на особом счету каждая вновь подошедшая дивизия, которую Тухачевский мог бы бросить на весы победы. Однако он так и не получил обещанных 42-й и Латышской стрелковых дивизий из состава Украин¬ской трудовой армии. А именно они могли бы спасти Рос¬тов. Несмотря на приказ Главкома и телеграмму Лени¬на, Сталин уклонялся от выполнения их требований. В то время, когда каждый упущенный день мог стать роковым, он требовал вызова в Москву для разъяснения своей позиции о несогласии с отправкой подкреплений Кавказскому фронту. В ответ на его телеграмму В. И. Ле¬нин 19 февраля написал членам Политбюро: «...я против вызова Сталина.<...> Главком прав вполне: сначала надо победить Деникина, потом переходить на мирное положе¬ние». Владимир Ильич предложил отправить Сталину телеграмму от имени Политбюро с разъяснением необ-ходимости «ускорить подкрепления Кавкфронту изо всех сил». На следующий день в связи с препирательством Сталина Ленин дважды телеграфировал ему, разъясняя, что «положение на Кавказском фронте приобретает все более серьезный характер», потребовал чрезвычайных мер для быстрой переброски 42-й и Латышской стрелко¬вых дивизий, призывал заняться делом, «а не препи¬раться». После потери Ростова ЦК РКП (б) и Советское пра-вительство приняли срочные меры по восстановлению положения на правом крыле Кавказского фронта. По указанию В. И. Ленина на ростовском направлении гото¬вился мощный контрудар. Для его осуществления Глав¬ное Командование Красной Армии предполагало выдви¬жение четырех стрелковых дивизий на рубеж Таганрог, Луганск. Еще четыре дивизии перебрасывались с других фронтов и из резерва в район Харькова и Купянска. 21 февраля М. Н. Тухачевского вызвал для разговора по прямому проводу С. С. Каменев. Выслушав его док¬лад, Главком назвал обстановку под Ростовом и Ново-черкасском достаточно катастрофичной и выразил сомне-ние в том, что маневр 10-й армии может скоро сказаться на ростовском направлении. Главком упрекнул Михаила Николаевича за начатое наступление, когда фронт не получил еще намеченных для него подкреплений. «После вашего доложенного — сказал он, — я просто теряюсь, как вы могли перейти в наступление 14 февраля, если к 26 февраля у вас фактически могли сосредоточиться две дивизии на этом фронте...» В оправдание своего решения о наступлении М. Н. Тухачевский подтвердил, что оно было необходимо прежде всего для того, чтобы расстроить готовящееся контрнаступление противника и выиграть время. Проявив широту оперативного мышления и предвидения, Михаил Николаевич выразил уверенность, что, несмотря на всю сложность обстановки на ростовском направлении, «на¬ше дело вовсе не проиграно». Он хорошо усвоил правило известных в военной истории полководцев: видеть перед собой в решающем сражении только одну главную цель — разгром армии противника. Поэтому не придавал чрезвычайного значения временной потере Ростова и даже угрозе Новочеркасску. «...Если бы вместо Ростова и Новочеркасска стояли бы деревни, —отвечал он на упрек Главкома, — вас бы не обеспокоил бы этот участок». В этих, казалось бы, малозначительных словах молодого полководца в действительности заключается главный смысл его взглядов на ведение операции, понимание, что с разгромом живой силы противника будут решены и все другие задачи. Тухачевский продолжал верить в правильность при-нятого решения о наступлении, в гибельность для про-тивника осуществляемого войсками фронта маневра. Как всегда, Михаил Николаевич проявлял завидную выдерж¬ку, оставался перед подчиненными спокойным, был пре-дельно собранным и деятельным. 22 февраля командующий фронтом отдал армиям при-каз продолжать наступление и уточнил задачи в соот-ветствии со складывающейся обстановкой. 10-й армии предлагалось главными силами развернуть наступление в направлении Тихорецкой, а 1-й Конной — повернуть на север и решительно содействовать продвижению пра¬вого фланга 10-й армии ударом на Егорлыкскую. 8-й армии было приказано перейти в наступление на Ростов, очистить город от вражеских войск и отбросить их за Дон. На следующий день Ростов был освобожден. Командующий фронтом сумел решить эту задачу собственны¬ми силами и в кратчайший срок. Ему не потребовались назначенные Главным Командованием для контрудара восемь новых дивизий. Фланговый маневр Тухачевского уже давал свои плоды. Деникину не только нечем было развивать начатое под Ростовом контрнаступление — ему не хватало сил даже для того, чтобы защитить захва¬ченный город и отразить удар слабой по составу 8-й ар¬мии. Все имеющиеся силы были брошены к участку про¬рыва советских войск, и Деникин с нарастающим беспо¬койством оглядывался на свой правый фланг и тыл. Он понимал, что именно там, в Манычской степи, ре¬шается теперь исход борьбы за Северный Кавказ. Туха¬чевский своим фланговым маневром спутал все его кар¬ты и по-своему повернул ход военных событий. К 26 февраля в обстановку на правом фланге про-тивника была внесена полная ясность. Полученные из¬вестия оказались удручающими для Деникина, а Туха¬чевскому позволили спустя всего пять дней после непри¬ятного разговора с С. С. Каменевым доложить, что об¬становка развивается успешно. 1-я Конная и соединения 10-й армии во встречном сражении между Егорлыкской и Белой Глиной наголову разбили конную группу гене¬рала Павлова. В этом самом крупном в гражданской войне столкновении конных масс участвовало с обеих сто¬рон 25 тыс. сабель. Деникинская конница, все еще мно¬гочисленная по своему составу, после сражения перестала существовать как организованная сила. Победа под Егорлыкской стала кульминационным пунктом всей операции. Разгромив правое крыло и оперативные резервы противника, соединения ударной группы фронта устремились к Тихорецкой. Под угрозой потерять пути отхода 1-й отдельный добровольческий кор¬пус и Донская армия Деникина в первых числах марта начали общее отступление, превратившееся вскоре в бег¬ство. Бросая технику и обозы, белые неудержимо кати¬лись к Новороссийску. В то же время 11-я армия Кавказ¬ского фронта во взаимодействии с партизанами успешно провела Ставропольскую операцию и 29 февраля освобо¬дила город Ставрополь. Разбитая Кубанская армия по¬спешно отходила в направлении Грозного. Деникинский фронт разваливался. Смелый по своей простоте замысел М. Н. Тухачев-ского был блестяще осуществлен. Командующий войска-ми Кавказского фронта сумел организовать разгром ар¬мии Деникина на Северном Кавказе в кратчайший срок, без привлечения дополнительных сил. Это было торже¬ством полководческого искусства М. II. Тухачевского. … 4 марта 1920 г. Г. К. Орджоникидзе телеграфировал В. И. Ленину: «Упорство противника сломлено на всем фронте. Сегодня штаб фронта переезжает в Ростов». … Главные силы Кавказского фронта, продолжая безостановочное наступление, провели вслед за Тихорецкой Кубано-Новороссийскую операцию. 27 марта совместно с партизанами они освободили Новороссийск и вышли к Черному морю. Остатки 1-го добровольческого корпуса Деникина на судах иностранных интервентов эвакуиро¬вались в Крым. Решающую роль в освобождении Новороссийска сыг-рала 9-я армия под командованием одного из самых та-лантливых командармов гражданской войны Иеронима Петровича Уборевича, так же, как и Тухачевский, быв¬шего подпоручика. Здесь, на Северном Кавказе, впервые сошлись их фронтовые дороги. … При развитии наступления по всему фронту большая часть Донской и Кубанской армий, добитых в результате Туапсинской и Грозненской операций и отброшенных в горы, сдалась в плен. К 7 апреля 1920 г. боевые дейст¬вия на Северном Кавказе в основном завершились. Юж¬ная контрреволюция была уничтожена. В ходе наступления войска Кавказского фронта за-хватили 163,6 тыс. пленных, 32,6 тыс. винтовок, 537 ар-тиллерийских орудий, 723 пулемета, 23 бронепоезда, 17 танков, 30 самолетов, огромное количество боеприпасов и снаряжения (См.: Советская Военная Энциклопедия. Т. 7. С. 305). Был полностью освобожден Северный Кавказ — важный для Советской России экономический район. Создавались условия для возрождения Черномор¬ского флота. Восстановление Советской власти на Север¬ном Кавказе вызвало дальнейший подъем революцион¬ного движения в Закавказье. Завершение разгрома армии Деникина — главной ударной силы объединенного похода Антанты — принес¬ло Советской Республике временную передышку в граж-данской войне.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#418 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Из сепаратных (по отношению к большевистскому правительству) действий Сталина видно, что южнороссийскому белому движению была дана возможность эвакуироваться в Крым. Деникин тотчас выехал в Лондон и далее Нью-Йорк, отойдя от руководства белым движением. Перед управляемым бароном Врангелем была открыта возможность прихода к руководству белым движением для его последующей передислокации в 1921 году в Сербию, которая согласно послевоенным договоренностям внутри Антанты относилась к “зоне ответственности” Франции. Кем он управлялся? Активное и массированное присутствие ГПУ во Франции, Сербии, предоставление белому генералу Слащеву (которому крымчане-большевики дали кличку “Вешатель”) и другим врангелевцам возможность служить в Красной Армии потенциально указывает на наличие “группы поддержки” в Советской России и за рубежом.