|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#51 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

"Главное командование [Красной Армии], учитывая необходимость консолидации левого фланга Западного фронта, 11 августа в 3 часа отдает Юго-Западному фронту директиву о необходимости изменить группировку сил Юго-Западного фронта и в самом срочном порядке двинуть конную армию в направлении Замостье—Грубешов. Расчет времени и пространства показывает, что эта директива Главного Командования могла быть безусловно выполнена до перехода южной польской группировки в наступление. Если бы выполнение несколько и запоздало, то польские части, перешедшие в наступление, были бы поставлены перед неизбежностью полного разгрома, получив по тылам удар нашей победоносной конной армии.

Однако в силу сложившейся в Галиции обстановки, где проводившиеся последовательные группировки были до сего времени направлены на Львов, выполнение этой директивы задержалось. 12 августа Главнокомандующий в разговоре по проводу указывает на полную непонятность для него отсрочки в выполнении его директивы и им дается подтверждение этого указания. Когда было приступлено к его выполнению, то время было уже в значительной мере потеряно. Но хуже всего было то, что наша победоносная конная армия ввязалась за эти дни в ожесточенные бои за обладание Львовом, где бесплодно потеряла время и силы на укрепленных его позициях в борьбе против пехоты, конницы и мощных воздушных эскадрилий. Эти бои засосали конную армию, и она приступила к выполнению перегруппировки с таким запозданием, что ничего полезного на люблинском направлении сделать уже не могла. ... о польском наступлении [16 августа] командование [советским Западным] фронтом узнало всего только 18 августа из разговора по прямому проводу с командармом 16. Последний об этом узнал только 17. Мозырская группа совсем ничего не донесла о происшедшем." (Тухачевский, Поход за Вислу)

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#52 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

"16 августа на рассвете ударная группа Пилсудского перешла в наступление и, превосходя в силах Мозырскую группу в 25 раз, сразу же опрокинула ее. Развивая свое фланговое наступление с одновременным фронтальным ударом 1-й и 5-й армий, поляки вынудили наши войска отойти на восток от Варшавы.

В это время армии Юго-западного фронта вели успешную операцию на подступах ко Львову. Первая Конная армия своими главными силами находилась в 5 — 10 км от Львова. Галицийский ревком во Львове уже формировал для совместных действий с Красной Армией несколько бригад. Но Троцкий оторвал Первую Конную армию от Львова и приказал бросить ее в Люблинском направлении против ударной группировки Пилсудского. Это «мероприятие» безнадежно запоздало, хотя о том, что поляки концентрируют свои силы за Вепржем, было известно из польского приказа, перехваченного частями 12-й армии еще 8 августа. Первая Конная армия ни при каких обстоятельствах не могла выйти своевременно в район Люблина (от Львова до Люблина надо было пройти 200 км; приказ же был отдан только 15 августа, за несколько часов до начала наступления поляков). Отрыв Первой Конной армии от Львова в тот момент, когда этот важнейший центр был накануне падения, представлял собой скрытый вредительский акт. Падение Львова, которое в значительной мере ухудшило бы положение белополяков, не было з интересах предателей советской родины. Но «вывод конной армии из состава южного фронта и отход ее от Львова означали на деле отступление наших войск также и на южном фронте. Таким образом, вредительским приказом Троцкого было навязано войскам нашего южного фронта не понятное и ни на чем не основанное отступление,— на радость польским панам. Это была прямая помощь, но не нашему западному фронту, а польским панам и Антанте" (И. Мариевский, майор, К двадцатилетию победы над панской Польшей, Военно-исторический журнал №5 за 1940 год)

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 03.09.2016 в 14:25. |

|

|

|

|

#53 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Здесь все мотивы имеют характер материальной заинтересованности и инвестиционной привлекательности.

"11.08 главком Каменев забеспокоился, почуяв неладное. И решил временно отказаться от взятия Львова, 12-ю армию Юго-Западного фронта, уже повернувшую от Владимира-Волынского на юг и пошедшую в обход Львова на Томашов и Раву Русскую, он приказал повернуть на запад - на Люблин, чтобы прикрыть фланг Западного фронта, 1-ю Конармию нацелил в том же направлении - на Замостье. Но куда там! Все менять, все комкать, маршировать черт знает куда только затем, чтобы перестраховаться и оберегать чужие успехи? Притом уже предопределенные! А здесь сыпались свои собственные громкие успехи, один за другим сдавались города! В угаре побед терялась связь между армиями и соединениями, начавшими выбирать себе достойные цели - побогаче и посолиднее. 13.08 Егоров ответил Каменеву, что изменение основной задачи армий он считает уже невозможным. В тот же день Конармия Буденного вышла к Львову и начала атаки города. Но в тот же день на трупе польского майора был обнаружен приказ по 5-й армии противника, где указывалось, что 16.08 начнется контрнаступление со стороны Демблина. Красное командование за три дня узнало о готовящемся ударе! Полетели повторные директивы войскам Юге-Западного фронта срочно прикрыть фланг Западного. 14.08 внезапно налетела на преграду 12-я армия. Углубившись на запад, она вдруг наткнулась на свежие польские части (относящиеся к сосредоточиваемой Пилсудским группировке), крепко получила от них, начав пятиться. Поскольку и в тылу, под Ковелем, она оставила недобитую группировку, армия попала в затруднительное положение и на директивы ответила в Ставку, что помощи Западному фронту оказать не может. Наоборот, сама просила помощи. 15.08 1-я Конармия была передана в подчинение Тухачевскому. Он приказал Буденному выступить на Замостье и Владимир-Волынский. Буденный требование проигнорировал. Какое там Замостье, когда перед его 20-тысячной ордой лежал огромный, богатый Львов? Город, правда. отчаянно сопротивлялся, но должен же был сломаться. А 16.08 Пилсудский начал с рубежа реки Вепш «чудо на Висле», бросив в бой свою ударную силу - около 50 тыс. чел. при 200 орудиях. Мозырская группа красных была раздавлена мгновенно... 17.08 командование 1-й Конной соизволило сообщить Тухачевскому, что армия не может прервать бои за Львов. В тот же день другая ударная группировка, Примакова, из 8-й кавалерийской и 60-й стрелковой дивизий, вырвавшись на оперативный простор, пошла гулять по Галиции... А Пилсудский уже врезался в тылы 16-й армии Западного фронта и вовсю громил ее. 18.08 на подступы ко Львову вышла отставшая группа Якира из двух стрелковых дивизий и кавбригады Котовского, подключившись к штурму. Группа Примакова обходила город с юга, походя создавая на местах «ревкомы» и устраивая «реквизиции» среди катившихся по дорогам беженцев. А Пилсудский продолжал разгром армий Тухачевского. 19.08 Западному фронту стало совсем худо. 1-я Конная получила второй, категорический приказ идти на Замостье. Но цель была так близка! И Буденный опять бросил войска на штурм Львова. Город держался из последних сил. Обороной руководил ген. Ивашкевич. По незанятым дорогам о Львов непрерывно текли беженцы из окрестностей, разоряемых красными разъездами. Многие становились в число защитников. Этот день стал для обороны критическим. Во всех костелах. церквях. синагогах шли молебны об избавлении от опасности. На позиции выступила добровольческая бригада, сформированная из горожан. 10 пехотных и 3 кавалерийских полка отражали натиск красных (18 стрелковых и 26 кавалерийских полков) - в резерве Ивашкевича оставался всего 1 полк. Весь день, с посадками лишь на заправку, провели в воздухе американские летчики-добровольцы эскадрильи майора Лероя. Якир одной из дивизий сумел глубоко вклиниться в оборону, но прорвать ее и войти в город красные так и не смогли. А группа Примакова, решив, что исход битвы за Львов ясен и победителей там своих хватит, пошла искать собственных побед, повернула в Карпаты, на Стрый и Дрогобыч. 20.08 Буденный снял армию из-под Львова и двинулся на Замостье. Лакомая добыча оказалась очень уж трудной. Понеся большие потери, 1-я Конная потеряла и охоту лезть на львовские форты. и полученный ранее приказ Тухачевского послужил хорошим предлогом выйти из игры. Но, уйдя со львовского театра боев, армия уже заведомо не успевала на варшавский. К исходу дня 20.08 там в основном все было кончено. Войска Пилсудского оттесняли остатки разгромленных советских сил к границе с Пруссией. Якир продолжал штурм Львова. Натиск, естественно, стал слабее, и город вздохнул свободное. Теперь Якир искал Примакова, чтобы тот помог ему. Однако тот был уже далеко, в 80 км к югу, и завязал бой за г. Стрый. Тут красных встретила единственная белогвардейская дивизия так называемой 3-й Добровольческой армии ген. Перемыкина, создававшейся из русских волонтеров на территории Польши. Во время побед поляки не очень интересовались русскими добровольцами, игнорировали их нужды, да и опасались усиливать. А во время поражений им стало не до белогвардейцев. Теперь эта малочисленная и слабо вооруженная дивизия, находящаяся на стадии формирования, вступила в бой с полнокровной 8-й кавдивизией красных. Потерпев поражение, белые отошли в карпатские предгорья. Но и большевики не продвинулись дальше. получив отпор. В сражении они израсходовали боезапас артиллерии, а тылы отстали. К тому же здесь они узнали о событиях под Варшавой. На следующий день Примаков оставил Стрый и пошел назад. Якир все еще безуспешно искал его, собирая свои резервы и еще да дня бросая дивизии на штурм. Но и над ним уже нависла угроза. Методика безоглядного рывка на запад стала сказываться и здесь. Польские части, раскиданные при прорывах многочисленных рубежей обороны. - по Збручу, Серету, Стрыпе - вовсе не исчезли с лица земли. Они находились в красных тылах и далеко отстали от большевиков. Они приходили в себя. Отступая, связывались друг с другом. И образовали новый фронт, перевернутый, все плотнее стягивающийся к западу и отрезающий красные войска от России. Они заняли городишки Бобрку и Перемышляны в непосредственном тылу у Якира, прижимая его ко Львову, и он оказался вынужден немедленно отступать, чтобы не быть раздавленным с двух сторон. Примаков получил приказ о движении на помощь Якиру, когда тот уже откатился на 40 км. В результате группировка Примакова влетела в окружение, из которого еле выбралась. И начала отступать, отбиваясь от насевшей на нее конницы Тютюнника. Что касается 1-й Конной, то, бодро маршируя на Замостье, она сама влезла в коридор между двух польских дивизий. Ее окружили и оттеснили в лесисто-болотистую местность, неудобную для действий кавалерии. Здесь начались атаки на нее с целью расчленения и полного уничтожения. Лишь ценой больших потерь Буденному удалось прорваться в дефиле между двумя озерами и уйти к своим, к отступающей 12-й армии. Остатки войск Тухачевского спаслись, перейдя границу Германии, где были разоружены и интернированы. При выходе из окружения они понесли больший урон, чем за время движения на запад. Перешла в наступление против красных и Литва. Правда, со своей подспудной целью - захватить Вильно раньше Польши и решить таким образом территориальный спор. 16.09 началось общее отступление красных из Галиции. Поляки преследовали их, ударив от Львова и вдоль Днестра на Галич. Конница Петлюры рушила тылы. В г. Теребовле атаман Тютюнник окружил и разгромил штаб 41-й советской дивизии. Вокруг всей 14-й армии замыкалось кольцо. Пробиться на восток и уцелеть она сумела, но, опять же, с огромными жертвами. Гоня разбитых большевиков, поляки пересекли старую границу. заняли Волынь и часть Подолии до Шепетовки включительно. «Чуду на Висле», спасению Европы от красного нашествия, немало способствовал еще один важный фактор, о котором редко упоминают. Естественно, ведь он был таким далеким, почти не видным из «цивилизованных» стран. Русская армия Врангеля. Уже 5 августа. т. е. в разгар побед. Пленум ЦК РКП(б) вынужден был принять постановление: «Признать, что Кубано-врангелевский фронт должен идти впереди Западного фронта». С польских направлений на юг войска еще не перебрасывались. но и Западный фронт с Юго-Западным свежих соединений больше не получали. С июня-июля все они шли в Таврию, против горстки белогвардейцев Врангеля. Горстки. оттянувшей на себя 14 стрелковых и 7 кавалерийских дивизий. Причем лучших, отборных дивизий. Что случилось бы, появись они на западе, остается лишь гадать..." (Шамбаров, Белогвардейщина, 1996. Основной труд Шамбарова — «Белогвардейщина» — активно используется профессиональными учёными-историками в научных работах и исследованиях как достоверный и надёжный источник[3][4][5][6][8], присутствует в списке литературы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ по теме «Гражданская война в России»[9]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамбар...рий_Евгеньевич) Выше приведен взгляд человека с извращенным понятием о цивилизации. Какого характера это извращение - см. работы классиков марксизма-ленинизма. К сожалению, такой "учебный материал" ведет лишь к расколу в обществе.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 03.09.2016 в 22:18. |

|

|

|

|

#54 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Варшавская наступательная операция Красной Армии 1920 года завершилась крупнейшей политической победой коммунизма.

Ее результатом были "тектонические" сдвиги в мировой системе. Один из результатов невольно признается даже сионистом Шамбаровым (почему-то относящим себя к монархистам. Законная (по своим законам) монархия однозначно и бесповоротно признала Советскую власть в 1940-х годах! Надо с уважением относиться к выбору своих "богов".) в его стряпне "Белогвардейщина": "Учредительный Сейм ускорил принятие решения об аграрной реформе, выбив у большевиков орудие агитации среди крестьянства - теперь оно шло в армию сражаться за собственную землю." Кстати, мощно развитое нынче в "цивилизованном" мире начала XXI века движение LGBT пустило свои первые ростки именно в 1920-х годах в незатронутом войной американском Чикаго. http://www.encyclopedia.chicagohisto...pages/509.html Как знать, возможно это стало плодом мучительных поисков "средства от большевизма"?

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 04.09.2016 в 01:21. |

|

|

|

|

#55 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

В годы гражданской войны и иностранной военной интервенции Рабоче-Крестьянский Красный Воздушный Флот решал следующие задачи:

- ведение воздушной разведки; - поддержка войск; - поддержание связи между штабами, с войсками и партизанами в тылу врага; - корректирование артиллерийского огня; - борьба за господство в воздухе; - разбрасывание агитационной литературы. Воздушная разведка велась в интересах общевойскового и авиационного командования всеми типами самолетов. Их радиус действия позволял вести ближнюю (на глубину до 40 км) и дальнюю (до 100 км и более) разведку. Объектами дальней воздушной разведки были железнодорожные станции, узлы дорог, порты, переправы, а ближней — войска на марше и в районах сосредоточения, артиллерийские позиции, штабы, аэродромы, склады противника. Основным способом воздушной разведки было визуальное наблюдение с докладом результатов после посадки самолета. Сравнительно успешно советские летчики вели одиночные и групповые боевые действия по вражеской коннице, применяли авиабомбы, пулеметный огонь и металлические стрелы. В годы войны принимались меры по улучшению взаимодействия авиации с войсками фронта, армии. Иногда разрабатывались планы, инструкции, указания и другие документы по взаимодействию авиации с сухопутными войсками. Например, в 1920 г. в 16А Западного фронта было издано «Краткое наставление войскам и авиаотрядам при выполнении совместных боевых задач». (Научный сотрудник Центрального музея Военно-воздушных Сил, к.э.н., доцент Булыгин А.В., Авиация в годы Гражданской войны в России 1918-1922 гг. http://festival.duchonovo.ru/?article=17) Ниже краткий очерк о действиях советской боевой авиации в июле 1920 г. на польском фронте, составленный в 1940 году. В июльском наступлении Западного фронта основную боевую работу вела незначительная по количеству самолетов и технически слабо снабженная, но сильная духом, [52] сплоченностью и порывом авиационная эскадрилья при 16-й армии. Командующий 16-й армией директивой от 2 июля 1920 г. авиационной эскадрилье в составе 1-го, 2-го и 4-го истребительных и 32-го разведывательного (переброшенного из г. Старый Быхов, где он обслуживал 10-ю стрелковую дивизию) отрядов предписывал перейти в м. Белыничи. Эскадрилья была вооружена «ньюпорами» типа XVII, XXIII и XXIV бис. Самолеты были сильно изношены, имели массу заплат и прошли многочисленные ремонты. Помимо этого, командующий 16-й армией придал эскадрилье три корабля «Илья Муромец», поставив им задачу «непрерывного налета на Минск» (где находился штаб польских войск) и наблюдения за железнодорожными линиями этого района. Аэродром, занимаемый эскадрильей, был расположен между м. Белыничи и Слободкой на лугу, огибаемом р. Друть с двух сторон. Грунт ровный, мягкий, с хорошими подходами. Летно-технический состав жил непосредственно на аэродроме. Работа на аэродроме кипела с раннего утра до поздней ночи. Обслуживание эскадрильи базировалось на две полуторатонные грузовые машины, совершавшие по очереди рейсы в авиационную базу — Могилев (60 км). Такое явно недостаточное количество транспорта было учтено штабом армии, и последний придал на время операции из автоколонны армии еще одну автоцистерну на 90 пудов и две грузовые трехтонные машины, которые в случае их поломки немедленно заменялись другими, исправными машинами. Конечно, такими ограниченными средствами нельзя было справиться даже с подвозом горючего. Поэтому пришлось пользоваться обывательскими подводами для подвоза из Могилева в Белыничи боевого и технического снабжения (бомбы, масло, бензин, запасные части и т. д.), а также и хозяйственных грузов. Начальникам стрелковых дивизий было приказано организовать связь с эскадрильей, выделив для этой цели необходимую материальную часть и персонал. В обстановке на фронте личный состав эскадрильи ориентировался ежедневными армейскими сводками, получаемыми к 10 и 22 часам, и приказами по дивизиям. Обстановка перед июльской операцией слагалась из следующих моментов: 3-я армия (справа) получила задачу перейти в наступление в направлении Докшицы, ст. Парафиново; [53] слева Мозырьская группа, овладев районом Мозыря, продолжала преследовать отходящего противника. 16-я армия должна была нанести решительный удар в минском направлении. Перед фронтом 16-й армии действовала 4-я польская армия в составе пяти пехотных дивизий, имевших в общем 24 870 штыков, 3 670 сабель, 875 пулеметов, 156 легких и 39 тяжелых орудий, 9 бронепоездов, 15 легких танков, 2 броневых автомобиля, 15 аэропланов и 2 аэростата. До начала наступления на эскадрилью были возложены задачи: 1) произвести фотографирование и выяснение расположения батарей, укреплений и опорных пунктов в тылу противника в районе к югу от р. Уша, Ляды, Пуховичи, Игумен, Якшицы; 2) следить за железнодорожными ветками Уборок, Гродзянка и Уборок, Завишин; 3) результаты наблюдений не позже 5 июля представить начальникам 8-й, 10-й и 2-й дивизий. При завязке боевых действий в дополнение к прежним задачам эскадрилья должна была содействовать пехоте возможно большим количеством самолетов, выполнять задачи, получаемые в ходе боя от начальников 8-й, 10-й и 2-й стрелковых дивизий, и, кроме того, служить одним из средств связи между штабом армии и штабами дивизий. Однако исполнение этих задач производилось по усмотрению начальника эскадрильи, который, комбинируя их, должен был обеспечить выполнение полученных заданий. На эскадрилью еще возлагалось побочное задание по доставке пакетов в штадивы. 3 июля эскадрилья развернула аэродром в м. Белыничи и вечером этого же дня в составе 8 самолетов перелетела из Могилева на этот новый аэродром. 4 июля в целях подготовки форсирования р. Березины эскадрилья провела разведку и фотографирование ближайшего тыла противника перед фронтом 8-й и 10-й стрелковых дивизий. Кроме того, было частично выполнено задание командующего армией в отношении выяснения наличия польских войск и позиций в тылу противника, а также производилось наблюдение за работой железных дорог. 5 июля семь самолетов эскадрильи летали с целью обследования тыла противника. Были сброшены бомбы, литература и сфотографированы окопы в районе Жорновка, Березино. [54] 6 июля вследствие дождя летало только два самолета. В ночь с 6 на 7 июля 1б-я армия начала наступление и форсировала р. Березину. В 4 час. 40 мин. эскадрилья получила приказание вылететь для бомбометания и обстрела пулеметным огнем противника, оказывающего сильное сопротивление нашим частям своим артиллерийским огнем. Кроме того, ей ставилась задача бомбить отходящие части белополяков на запад от линии Котова, Дребовичи, Рачки. Весь день вся эскадрилья была в воздухе, причем летчики, израсходовавшие боеприпасы и горючее, возвращались на аэродром, набирали бензин, масло, бомбы, патроны и опять поднимались в бой, получив последние данные об обстановке. Самолеты обстреливали скопления отходящих обозов и войск противника, внося панику и расстройство в их ряды. Под убийственным огнем летчики снижались до 200 м, разгоняя обозы и людей и содействуя продвижению нашей пехоты. К вечеру обстановка на фронте вырисовывалась следующим образом: 1. Перед фронтом 8-й стрелковой дивизии противник оттягивал свои силы за р. Ушу. 2. На фронте 10-й стрелковой дивизии противник отходил, имея весьма незначительные силы в передовой линии. 3. На станции Гродзянка разгружались кавалерийские части противника, откуда они выдвигались в район железной дороги Ляды, Рачки. К 8 июля части 16-й армии занимали линию Гродно, Дубоврачи, Слободка, Лога, Микуличи, Богушевичи. Утром эскадрилья получила от штабов стрелковых дивизий целый ряд заданий. Так, от 8-й стрелковой дивизии была получена задача произвести рекогносцировку участка, данного заданием на 7 июля, и бомбить скопления противника. Штаб 2-й стрелковой дивизии просил установить расположение батарей противника на правом берегу р. Березины, произвести бомбометание, не позволять аэропланам противника поражать наши войска, оказать содействие нашей пехоте и систематически наблюдать за железной дорогой в тылу противника. Выполняя эти задания, летчики уточнили положение арьергардов противника, их состав, наличие перед д. Гатец, г. дв. Рованичи и д. Рованичи опорного пункта, артиллерии и белопольских резервов. [55] Чтобы эскадрилья могла оказать содействие своей пехоте с воздуха, было точно установлено время атаки, причем общевойсковые штабы, сообщая, что атака начнется в 17 час., указали, что пехота не начнет атаки до появления самолетов. Действительно, когда семь самолетов эскадрильи появились над Рованичами на высоте 300 м, из ржи неожиданно появились три ряда цепей красных бойцов, которые быстро, почти без выстрела, пошли в атаку. Наши самолеты снизились до 100 м и своим огнем заставили сняться с позиции батарею белополяков, которая вела огонь по наступающим цепям. Так же был разогнан белопольский резерв, не выдержавший пулеметного огня самолетов. Летчики один за другим обстреливали и пикировали вдоль окопов и, развивая удар сверху и с фланга, совершенно дезорганизовали противника, сидевшего в окопах, который, не целясь, стрелял по самолетам и по наступающим войскам и, наконец, не выдержав, в панике начал отступать. Наша пехота быстро подошла к проволочным заграждениям и почти без потерь взяла опорный пункт, защищенный от флангового охвата с одной стороны болотистой речкой, а с другой — непроходимым болотом. Преследование противника вести не удалось за недостатком горючего и отсутствием патронов. Такие действия пехоты и самолетов воочию убедили войсковое командование в необходимости совместных действий с авиацией. Уже 10 июля эскадрилья получила от начальника 8-й стрелковой дивизии телеграмму, в которой он просил оказать содействие в атаке слободы Гребенка, где противник оказывал сильное сопротивление. В этой же телеграмме он сообщал, что о действиях авиаотрядов в районе д. Рованичи им получены самые лучшие отзывы от участников наступления. Эскадрилья немедленно послала самолет для оказания помощи частям 8-й стрелковой дивизии в овладении слободой Гребенка. Вечером 8 июля прилетели три корабля «Илья Муромец». Начальник оперативного отдела армии, прилетевший на «Илье Муромце», от имени командующего дал следующее задание самолетам типа «Илья Муромец»: 1. Разгромить ст. Талька, Вирейцы и сбросить бомбы на ст. Уборок, Завишки, Гродзянка. 2. Сфотографировать эти станции, м. Ланичи и все, что встретится ценного. 3. Для охраны кораблей через 40 мин. вылететь всем боеспособным истребителям, захватив с собой бомбы [56] и литературу, и произвести тщательную разведку в районе Новоселки, Б. Каменечи. «Муромцам» командир эскадрильи дал точный маршрут, по которому вылетевшие вслед истребители могли бы их найти, так как одновременный вылет в силу различия скоростей не позволил бы истребителям вести непрерывное сопровождение этих кораблей над территорией противника. В 8 час. утра 9 июля три «Ильи Муромца» поднялись с аэродрома, причем один из них, потеряв ориентировку, сейчас же сел обратно. Другой самолет вследствие неисправности моторов сел в болото в 3 км западнее аэродрома. Третий, севший у д. Заболотье вследствие недостатка горючего, свернул с заданного маршрута и бомбардировал г. Бобруйск, сбросив 11 пудов бомб на железнодорожную станцию. На этой станции он обнаружил эшелон, груженный самолетами. Было произведено несколько удачных попаданий в эшелон и железнодорожный мост. Взрывом одной из бомб, попавших в станцию, был вызван пожар. Семь истребителей, назначенных для сопровождения кораблей «Илья Муромец», вылетели на 40 мин. позже и прошли по заданному маршруту. При этом было обнаружено, что на ст. Гродзянка, Ланичи, Завишни, Каменка и Новоселки противника нет. В д. Погорелое был замечен обоз в 200 повозок, на который сброшены бомбы. Движения по дорогам не наблюдалось. В то же время отдельные окопы по р. Березина, от Бычи до ф. Новоселки, занимались незначительными силами белополяков. Батарей, скоплений войск и больших укрепленных пунктов в том районе не было. Вечером в эскадрилью поступили задания от всех штабов стрелковых дивизий о выяснении группировки войск противника. Из штаба армии прибыл приказ произвести дальнюю разведку с целью выяснить, подходят ли резервы белополяков из Минска на участок 8-й и 10-й стрелковых дивизий. Кораблю «Илья Муромец» было дано задание разгромить ст. Осиповичи, где имелось большое скопление эшелонов противника. После разведки, произведенной летчиками, командир эскадрильи располагал следующими данными о противнике: 1. Белополяки оставили ст. Завилино. 2. В д. Погорелое небольшие обозы, а по дороге от Ляды на Гродзянка — обоз повозок в 50. [57] 3. По проселку от д. Буда на Великое Поле обоз повозок в 30 и беспорядочная толпа человек в 200. 4. Игумен занят нашими войсками. 5. По большаку из Ляды на Дукора 200–300 повозок в 22 часа 40 мин. проходили Смиловичи. Обоз разогнан пулеметным огнем. 6. Из Гребенки на Ляды до 50 повозок. С севера в Покалин входил обоз до 80 повозок и конные группы по 10–15 человек. На основании этих разведывательных данных командир эскадрильи сделал вывод, что перед фронтом всех дивизий противник спешно отступает на железнодорожную линию Минск, Бобруйск. Живая сила белополяков распылилась. Резервов у противника нет. Ввиду чрезмерной удаленности аэродромов от своих войск, успешно продвинувшихся на запад, командующий 16-й армией приказал эскадрилье перебазироваться на ст. Бобруйск. 12 июля эскадрилья получила новое приказание — передвинуться в г. Минск, куда перелетела в тот же день. На этом по сути дела и закончились боевые полеты эскадрильи в период июльского наступления частей Западного фронта. Однако 17 июля эскадрилья получила задание — ввиду отсутствия связи с дивизиями и неизвестности их местонахождения произвести полеты с целью восстановления связи и попутной разведки. Командир эскадрильи в 10 час. выслал один разведывательный самолет по маршруту Минск, Койдоново, Мир, Городище, ст. Молчадь, Барановичи, Лиховичи, Несвиж, Минск с задачей выяснить расположение своих войск, а также движение поездов по линиям Барановичи — Лида, Барановичи — Волковыск, Барановичи — Доманове. Кроме того, было выслано два истребительных самолета для установления связи со штабом 8-й и 27-й стрелковых дивизий. Все летчики после нескольких полетов в поисках штабов дивизий нашли их и доставили в штаб армии сведения о расположении частей армии. В историческо-стратегическом очерке 16-й армии, составленном в штабе армии и выпущенном в мае — июне 1921 г., весьма положительно характеризуется работа авиации: «Особую деятельность авиация проявила во время весенней и летней операции 1920 г. Снабженная к этому времени достаточным количеством бензина, обладая хорошим [58] летным составом, авиация успешно развила свою работу. Не ограничиваясь разведыванием, сбрасыванием бомб и литературы, авиация приняла активное участие в операциях, содействуя атаке нашей пехоты своим пулеметным огнем и бомбометанием. Кроме того, аэропланы использовались как средство связи для доставки донесений и пр. За период этих операций было совершено 633 боевых полета общей продолжительностью 767 часов 30 минут, сброшено 80 пудов бомб, 17 пудов 4 фунта литературы. Загруженность железной дороги не дала возможности своевременно продвинуть базы авиачастей; вследствие этого надлежащее использование авиасредств при развитии нашего наступления на Варшаву было затруднено». Начальник воздушного флота Западного фронта сообщал командующему фронтом, что «...быстрое продвижение вперед наших войск, в связи с отсутствием транспортных средств у авиачастей, не позволяющих также быстро и самостоятельно следовать за обслуживаемыми ими войсковыми соединениями, создает положение, при котором авиация благодаря оторванности лишается возможности производить связанную с боевыми действиями работу и обречена на временное бездействие. Между тем обстановка более чем когда-либо настоятельно требует участия авиации и ее непрерывного содействия войскам в достижении и закреплении общего успеха»{23}. Чтобы приблизить авиацию к войскам, он требовал: «1. Вменить в обязанность штабам, пользующимся авиацией, предоставлять ей потребные средства автотранспорта (гужевой, обывательский неприменим) для передвижения и обслуживания боевых частей авиационных отрядов при расположении их в 70–80 верстах от линии соприкосновения. 2. В срочном порядке изыскать средства для снабжения авиационных отрядов фронта 18 недостающими штатными грузовыми автомобилями»{24}. Партия и советское правительство отметили работу эскадрильи 16-й армии, наградив ее Почетным Революционным Красным Знаменем. Отход красных войск от Варшавы застал эскадрилью уже в фазе частичной переброски на Южный фронт. С этого времени работа авиации, постепенно уменьшаясь, была сведена к осени 1920 г. до минимума. С прекращением боевых действий на Западном фронте все авиационные средства [59] были изъяты из 16-й армии и переброшены на борьбу против Врангеля. Не менее напряженную работу, связанную с рядом трудностей, выполняла красная авиация, находящаяся в других армиях Западного и Юго-западного фронтов. Так, авиация 12-й армии, несмотря на отсутствие аэродромов вблизи расположения штабов дивизии, должна была по требованию командования армии не только производить разведку противника и бомбить его, но и поддерживать связь между штабами, доставляя в «их пакеты с приказами и оперативными сводками. Это все происходило в период быстрого наступления 12-й армии, причем вследствие того, что железные дороги на участке армии почти не работали, авиационные части все время отставали от стрелковых частей. Чтобы ликвидировать это отставание, командование воздушными силами 12-й армии пыталось перебросить свою авиацию, пользуясь железными дорогами соседних армий, в частности через участок 1-й Конной армии. Однако эти меры не могли полностью решить вопрос с переброской авиационных частей. Ремонтные базы, как правило, отставали на 200–300 км, и потому самолету, вышедшему из ремонта, это расстояние приходилось преодолевать лётом. Таким образом отсутствие развитой сети аэродромов и отставание авиационных тылов осложняло работу самолетов и часто приводило к авариям. Однако, несмотря на эти трудности, авиация 12-й армии за июнь месяц совершила 70 полетов общей продолжительностью 86 часов 25 минут. Только с занятием нашими войсками Ковеля создались более благоприятные условия для работы воздушных сил. Наличие густой сети железных дорог позволило подтянуть авиационные части ближе к фронту и увеличить количество полетов. Это некоторое улучшение в работе авиации было снова поставлено под угрозу срыва. В авиационных частях нехватало смазочных материалов и запасных винтов. Запросы в центр о высылке этих недостающих материалов не удовлетворялись. Все это показывает, что авиация других армий переживала такие же трудности, как и воздушные силы 16-й армии. Однако и на этих участках борьбы личный состав авиации, наши гордые соколы по-большевистски преодолевали трудности, обеспечивая работу командования и наземных войск. Березин П. Ф. Красная авиация в борьбе с белополяками. - М.: Воениздат НКО СССР, 1940 http://militera.lib.ru/h/berezin_pf/07.html

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 04.09.2016 в 01:22. |

|

|

|

|

#56 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

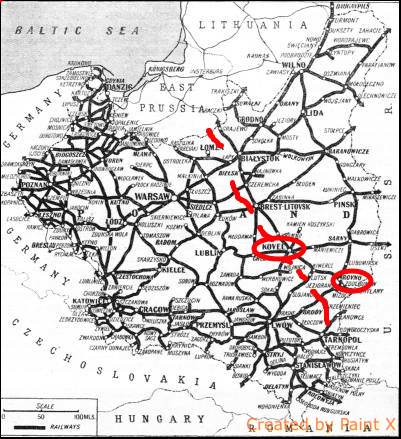

Железные дороги Польши в 1920 году. Красной прерывистой линией показано примерное расположение Красной Армии к августу 1920 г. Красными овалами выделены Ровно и Ковель, находившиеся под контролем советских войск. Видно, что имелась связь север-юг через Брест-Литовский до Ковеля - Ровно.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#57 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Историк из американского университета Огайо предлагает следующую версию событий, основываясь на разведывательной сводке того периода.

"В июле 1920 года в Москве разгорелся ожесточенный спор: насколько далеко на запад следует продолжать наступление Красной Армии. В документе польской разведки, предположительно поступившем от высокопоставленного члена советского Политбюро, сказано следующее: 6 июля в Кремле состоялось совещание военных комиссаров польского фронта. … Троцкий, Каменев, Зиновьев и советсткие генералы были на одной стороне [за войну], а в числе склонявшихся к миру были Ленин, Чичерин, Красин, Радек и автор. Троцкий требовал использовать результат наступления до самого конца, доведя наступление как можно дальше на запад, а также доведя его до границы с Германией; он утверждал, что возбуждение восстания в революционной Германии не составит труда. (64) (64) ‘Memorandum: Do Adjutantury Generalnej’ [Меморандум генеральному адьютанту], 29 июля 1920 г., Box 2, Folio 26, 296-300 (IJP-NYC), pp. 1–2. В письме, из которого был взят этот отрывок, не раскрывается секретная информация и содержится призыв сдаться Советам, поскольку автор утверждает, что Советский Союз желает только мирных отношений с соседями. По всей видимости это письмо было одобрено большевистскими руководителями перед отправкой." Ian Johnson, The Fire of Revolution: A Counterfactual Analysis of the Polish-Bolshevik War, 1919 to 1920, The Journal of Slavic Military Studies, Volume 28, 2015 - Issue 1 https://is.gd/drK5tH Нетрудно предположить, откуда взялась эта "одобренная некими руководителями" записка с установкой о двух лагерях внутри Политбюро.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 05.09.2016 в 15:18. |

|

|

|

|

#58 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Основные направления в международных отношениях Советской республики в 1920 году, которые касались хода и исхода польско-советской войны:

1. Прибалтика 2. Польша 3. Англия 4. Германия 5. Грузия В отношениях с Грузией важной составляющей был заключенный в марте 1920 года военный польско-грузинский союз https://ru.wikipedia.org/wiki/Польско-грузинский_союз

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

#59 | |

|

Модератор

Регистрация: 14.04.2012

Адрес: Симферополь

Сообщений: 14,371

Репутация: 2419

|

Цитата:

Предательства там не было, обсуждалось как-то с коллегами, не забывайте про южный фронт и про Врангеля и нужно ли было стремительное наступление вопрос дискусионный. |

|

|

|

|

|

#60 |

|

Местный

Регистрация: 05.08.2012

Сообщений: 31,459

Репутация: 263

|

В 1920 году гражданская война война переросла в межгосударственную.

У Белого движения был исторический шанс достичь на основе патриотизма комромис в гражданской войне. Врангель отказался, хотя даже британское Правительство настойчиво советовало: переговоры. Британское Правительство пророчески предвидело: большая Польша потенциальный союзник Германии. Так и получилось. Польское Правительство сделало всё, чтобы Германия оккупировала Польшу. |

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Вчера был создан зародыш новой Красной армии | Longreed | Новейшая история России | 3 | 09.05.2012 14:10 |

| Сотрудничество белогвардейцев с поляками в лагерях русских военнопленных, 1920 г. | Сергеев-историк | Новейшая история России | 9 | 18.10.2010 16:40 |

| «Мы должны доказать делом, что достойны своей истории, достойны великой Красной Армии!» | Admin | Обсуждение статей из красного интернета | 1 | 24.02.2010 09:21 |

| Массовые акции в честь 90-летия Красной Армии | Admin | Акции протеста в России | 23 | 11.03.2008 11:51 |

| Результаты вскрытия мощей в 1917-1920 годы | Red-Rus | Новейшая история России | 2 | 02.09.2007 18:53 |