|

|||||||

| Политэкономический ликбез Изучение первоисточников основоположников научного коммунизма |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Политэкономический ликбез Изучение первоисточников основоположников научного коммунизма |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#731 |

|

Местный

Регистрация: 26.06.2013

Адрес: Братск

Сообщений: 13,579

Репутация: 3015

|

__________________

Освободим буржуев от гнета капитала!!! Вся власть Советам трудящихся!!! |

|

|

|

|

|

#732 | |

|

Местный

Регистрация: 05.04.2017

Сообщений: 5,579

Репутация: 933

|

Цитата:

|

|

|

|

|

|

|

#733 |

|

Местный

Регистрация: 11.04.2013

Сообщений: 751

Репутация: 365

|

Практика и свобода

Рассмотрим же, как увязаны между собой практика и свобода. О том, что понимать под практикой (в частности, трудом, деятельностью и т.п.) мы достаточно говорим в теме «Коммунизм, смысл жизни и время». На последних страницах дается анализ осваивающе-произведенческой практики как высшего и самого развитого формообразования практики, по крайней мере, как она видится сегодня. На этих же страницах осмыслено место и роль свободы применительно к осваивающе-произведенческой деятельности. Собственно, в данном сообщении мы предлагаем некоторую выжимку из этого осмысления. После этого будет предпринято осмысление связи свободы и производящей практики. В частности, — активности трудящихся в данном процессе. Мы попытаемся проследить, насколько свободен труд как производящая активность. Главное — как активность угнетенных трудящихся масс. Постараемся затем определиться с тем, на каких путях этот труд может быть действительно освобожден, то есть оформиться подлинной свободой. Осваивающая практика (произведение) в качестве некоторой предметной целостности невозможна без подлинно свободного протекания. Характеризуя произведение выше, мы о данной, неотъемлемой стороне событийной практики довольно мало говорили. Правда, в других наших публикациях [См. Алиев Ш.Г. О человеческой свободе // http://filosofia.ru/76734/; его же: Добро и зло в нравственности (некоторые аспекты) // «Горизонты образования. — 1(23), Севастополь, 2008. — С. 6-14; Алиев Ш.Г., Глушак А.С. Своеобразие нравственного (некоторые аспекты) // Філософскі пошуки. — вип. XXIV. — Львыв-Одеса: соцыо-центр европи, 2008] этот пробел более менее компенсирован... Добавим здесь лишь, что мы обычно свободу рассматривали как лишь выражение человеческой активности. Это, как теперь ясно, не совсем верно. На самом деле. Как таковое освоение, выступающее в наиболее развитой форме и вне своих превращенных данностей, имеет место там и тогда, где человек реализует себя истинно и истовствуя (в сопринадлежности бытию и времени), в горизонте событийности. И, разумеется, — свободно. Речь идет о подлинной свободе, внутри которой человек выбирает, отвечает, осуществляется самодеятельно, озабоченно, сознавая при сем обстоятельства, коими призван и послан, в коих, к тому же, творит. Сказанное только что, конечно же, не означает, что свобода есть только человеческая характеристика. Она выступает такой данностью, соответственно, определением деятельности лишь производящего человека. Самое большее, в лице авторов преимущественно нигилистического уклона (по крайней мере, граничащих с ним), свобода «выбирается» за пределы исключительно человеческой привязки: в то, что, по ним, выступает как «ничто» (Ж.-П. Сартр). Между тем, произведенческая практика, деятельность и сознание событийно-морального человека свободу тоже не ограничивает пределами человеческой активности. Но, в отличие от понимания нигилистов, барахтающихся в болоте производящего существования, она (свобода) не предстает здесь в своей зачеловечности, чем-то негативным. Напротив, есть в высшей степени положительная, жизнеутверждающая, связывающая человека с бытием, превращающая человеческую жизнь в событийность, категория. И свобода данная настолько развита по сравнению с тем, как доступна производящему человеку, что в мире производства об этом намекают только, выражаясь словами Маркса, «детские игры». Именно, доросши до такой свободной активности, открытой бытию, человек «способен превозмочь» и превратить производящий труд, вообще, всякий труд «в средство своего развития» (далеко не просто в механико-диалектическом смысле), развития мира и даже (насколько возможно) событийности. И такой свободный, созидательный, осваивающе-произведенческий труд, разумеется, не может быть не отмерен свободным временем. Соответственно, значимость, достоинство, можно и так сказать, «стоимость» созижденных им продуктов будет определяться тем, как и насколько они послужат развертыванию человека, какие просторы предоставляют, стимулируют людей на дальнейшее созидание. Вместе с тем, имея в виду, что созидательное творчество не есть исключительно человеческое поприще, но и в первую очередь, бытия, мера созижденного человеком совместно с бытием продукта вмещает также, так сказать, «работу» бытия. И, конечно же, «работу», — не столько в смысле какое количество «труда» бытие вкладывает в одействленный продукт, сколько в смысле полноты присутствия бытия в последнем, предоставляемыми им возможностями дальнейшего углубления со-творчества человека с бытием. Поскольку же, как мастерское, так, тем более, бытийное участие в созидательном творчестве продукта никак невозможно выразить количественными параметрами, постольку отпадает возможность и необходимость стоимостного подхода, стоимостных отношений вообще. Произведенные продукты не уместимы здесь. Потому-то и оказывается, что они, строго говоря, по меркам стоимостных отношений, непременно опутывающих товары на производящем рынке, становятся «бесценными». Как сказано выше, к этому ведет все в событийно-произведенческой реальности. С самого начала, разумеется, высокоразвитые производительные силы, разворачивающиеся на четвертой волне НТП, предполагающие конвергентную технологию, высоко информатизированные интеллектуальные системы. А главное — умеющего совладать со всем этим и своими продуктивно-созидательными потребностями, возможностями, всесторонне развитого человека. Он уже настолько сформирован, что, высвобожденный из оков производяще-экспансивной активности, способен осуществлять дальнейшее созидание и наращение общественного богатства на путях подлинной инновации, интенсивной экономики. Складывающаяся вокруг производительных сил, общественная собственность, другие общественные (не только производственные) отношения, адекватное, продуктивно-потребляющее отношение к информации, — лишь подкрепляют, делают необходимым, высвобождают именно такое движение. Так произведенчески-событийный человек обретает свободу подлинного творчества, стало быть, подлинную свободу. Разворачивающийся ею, человек дорастает до способности выдерживать откровенное со-присутствие бытия в событии. Это, среди прочего, означает, что, осваивая действительность, он живет, творит, хоть и событийно (при сознаваемом и готовом с его стороны покрове бытия), тем не менее, — идет собственным путем, поступая на собственный страх и риск. Природы этого страха («страха Господня») выше мы имели возможность коснуться. Самое главное в нем — организация и направление человеческих духовных, духовно-практических сил на событийное со-участие, на удержание своей созидательности на «лезвии бритвы», ускользающей из-под фиксации, событийности. Так, по сути, реализуется событийно-моральное (духовное, духовно-практическое, истовствующее, высоко сознательное) человеческое бытие. Событийность «гаснет» без такого морально-самодеятельного (свободного) созидания. Вместо выражения «самодеятельный» мы чуть было не употребили другое, «самостоятельный». Между тем, данный, по сути, производяще-практический термин явно ограничен. Можно быть самостоятельным, но далеко не самодеятельным человеком. Термин «самодеятельный», как он фигурирует в «Немецкой идеологии», передает именно созидательную (мастерскую) активность человека постпроизводящей действительности, избавляясь от технико-производящих коннотаций термина «самостоятельный» и других, однопорядковых ему: «самонадеянный», «самодостаточный», «своецентричный», «своемерный»... Все они, как раз, передают существо понимания и реализации свободы либералистического толка. В процессе осваивающе-свободного произведения, осуществляясь миром и внутри себя, вместе с тем, постигая, предметизуя тайны бытия и мира, человек не только не испытывает гнет (как в производстве) внешней необходимости. Тем более, не жертвует себя чуждому делу (что бы оно ни представляло собой). Он творит с наслаждением, увлеченно, захваченный всем существом своим, — помыслами, волей, чувствами. И, поднимаясь над мерками утилитарной пользы, — творит по законам красоты, добра и любви. Ибо во всем, что и как осваивающе творит, он (событийный человек) живет, не гонимый поработившими его силами и обстоятельствами, не будучи проклят на «добычу хлеба насущного в поте лица своего». Причем, — в конечном счете, через обеспечение производства, неважно в какой форме оно выступает. Он не теряется в создаваемых «вещах» и продуктах, не претерпевает одномеризующее, дивидуализующее, киборгирующее и проч. отчуждение. Люди живут в открытом присутствии бытия и времени, свободно (означенным образом), из собственных потребностей и влечений, созвучных одновременно веяниям и зовам бытия, времени, мира. Они живут открыто и истово в указанном смысле. Отсюда понятно: процесс событийно-осваивающего творчества есть «напряжение» и проявление не какой-то «стороны» человеческого естества. Событийно значимое и весомое не воплотимо без всестороннего развития и всеобъемлюще-целостного «задействования» способностей и потребностей, образующих интеллект, волю и воображение человека, его душу и дух. Мы уже знаем: освоения нет, и человек не осваивает событийно, будучи одномерным, «частичным» (Маркс) человеком, или даже просто агентом производства, какой-либо надчеловеческой сущности, — не говоря уже о том, чтобы он (человек) определялся, вследствие отчуждения, удовлетворением некоторых «животных нужд». Свободная, событийно-открытая осваивающая активность, вместе с тем, — такое напряжение, которое «расковывает» человека. В известном смысле это напряжение, как игра всего человеческого естества, духа, души и тела, доступно и совершается легко. И под углом производяще-практического зрения выступает чем-то вроде «разрядки», «снятия напряжения», «отдыхом». Перед нами, стало быть, такое напряжение, которое «раскрепощает сущностные силы» и все «многообразные сущности» человека. Как раз, вследствие раскрепощения означенного, а также, поскольку здесь человек захвачен сознанием истинно, благостно (добротно, осмысленно) и красиво творимого, осваивающее произведение для человека становится захватывающим, радостным, упоительным, легким, оставаясь само по себе порой даже неимоверно трудоемким. Вот почему, перед нами не нужда, от которой человек в условиях производства бежит, а животворная увлекательная потребность самовыражения цельного человеческого со-творчества с бытием. Вот, такое свободное осваивающее произведение, строго говоря, — это всегда экзистенциальное осуществление человека, способного к универсальному самораскрытию, в гармонии с внутренней и внешней природой. Оно есть развертывание человека естественным образом (с бытием и временем). Скорей даже перед нами присвоение человека бытием и временем на то, что он вершит и как живет. Не он (человек) в своем осваивающем естествовании и жизни мира выступает «субъектом» (если, конечно, так можно выразиться), не он задает свое естествование. Будет правильней сказать: он лишь соучастник некоторой игры. Последняя, опять-таки, не им затеяна, и не ему принадлежит «авторство» в отношении нее. Самое большее осваивающий событийный человек есть лишь соучастник-исполнитель присвоенной ему «роли» в данной игре. Освоение есть, стало быть, человеческая игра в игре бытия и события, участие (как нетрудно понять, играющее) в игре бытия, события. Отсюда, снова-таки, означенное состояние высшего удовлетворения, наслаждения, захваченности, радости и бесцельной (во всяком случае, производящей) осмысленности человеческой произведенческой активности. Отсюда же неутилитарная заземленность, напряженность, высшая оценочно-повелительная насыщенность ее, а также целый ряд других неотъемлемых аспектов играющего событийного человеческого бытия. Важно принять во внимание, что участие человека в событийной игре, другими словами, его играющее творчество, освоение как игра всегда протекает в определенных рамках. Оно обставлено соответствующими «мерками» и «правилами». Иначе, вне данных ограничений, человек (существование, пусть даже человеческое бытие, заведомо ограниченное) не в состоянии раскрыться, творить, играть. Желать от него большего, чем он на то способен в этом смысле, невозможно. А по большому счету, означало бы обречь на погибель. Лишь внутри заданных «правил»-ограничений человек свободен и раскрепощен, предоставлен на самодеятельность, игре своего естества. Здесь он выдерживает, выносит при-сутствие времени и бытия (как они ему открылись). И только так, как это обставляют «правила», условия, он становится участником естественной (бытийной, событийной) игры. Потому же он не может взять на себя креативную роль здесь. Быть же безусловным «игроком» без «правил» человеку, видимо, никогда не дано. Способный на игру всегда в некоторых мерах, он, все же, может их так либо иначе раздвигать. Однако, игра без «правил» и границ (коими человек отмерен и руководствуется) — это, надо думать, удел бытия, события, которые, если и могут быть выражены в форме какой-либо чтойности, то — более всего через игру. «Игры человека, в силу своей обусловленности, — лишь отдаленное приближение игры природы» [560. Гадамер Г.-Х. Истина и метод. Опыт философской герменевтики. — М.: Прогресс, 1988. — С. 151]. Условия и «правила» в отношении играющего человека, кроме сказанного, дают возможность играющему, по Г. Гадамеру, как бы «раствориться» в игре и, тем самым, не быть обтяженным задачей «быть инициативным (т.е. отвлекаться. — Ш.А.), каким он бывает, должен быть при напряжениях, свойственных ему в повседневном трудовом (производящего характера. — Ш. А.) процессе» [Там же]. Такого рода свобода, конечно же, напрочь заказана производящему человеку. Тем не менее, сказать, что он совершенно несвободен, тоже неверно. Вообще, уже потому, что перед нами человек, он как-то уже и свободен. Вопрос лишь в том, что представляет эта свобода? Главное — как сам данный человек ее понимает, насколько он реально свободен. Вообще, свобода, категория, выражающая известную самостоятельность, самодостаточность, автономность человека. У любого человека, где и как бы он ни обнаруживал себя, непременно есть некоторая сфера, — область (волость, слобода), где он произволит (про-из-волит), волит. И, какой бы свобода ни была, — большой или малой, реальной или мнимой, иллюзорной, — здесь человек предоставлен сам себе, может вести себя по своему усмотрению, собственному произволу. Отсюда, собственно и другое название свободы, «воля». Свободный человек — вольный человек, чинящий свой произвол, вольно поступающий. Причем, — в пределах данной воли, волости. Как свободный именно здесь, он поступает, проявляет свою волость (власть). Как знать, располагает ли он волей, свободой в других волостях? Но именно в данных пределах он буквально одержим властным произволом. Говорят в этом смысле: «человек захвачен волей к власти». Полагать, все же, что человек абсолютно свободен, даже в означенных рамках волен поступать как ему заблагорассудится, его произволу нет границ, конечно же, недопустимо. Даже Боги, не говоря уже о событийном человеке, не обладают бесконечной свободой, волей творить абсолютно что угодно. Это, между прочим, уже вытекает из самой особенности безграничности и бесконечности, предполагающей также невозможность. Выходит, стало быть, что абсолютная свобода безгранична до невозможности, откуда, как понятно, даже невозможна. Разумеется, существует множество способов проявления власти, воли. Мы не станем разбираться со всем этим, сославшись на проделанное в данном отношении в означенных выше, работах. Укажем лишь, что как бы себе человек ни представлял свободу, как бы ее ни осуществлял, в подлинном смысле она лишь там, где в доступной себе области (волости, власти) человек выбирает, отвечает. Причем, — самостоятельно, на собственный страх и риск, сознавая пределы своей власти, их не обходимость и необходимость. Опять же, в разных ситуациях, в различных обществах, на различных ступенях истории человек способен проявлять свободу в означенном смысле весьма различно. Точно также не одинакова свобода, причем, как в осознании, так и реализации, — у людей разных социальных общностей. Одно дело свобода, принимаемая и осуществляемая людьми господствующих классов и сословий. Другое — свобода людей, неимущих классов, обреченных на подневольный труд, на труд не на себя, но на других, на господ... Одно дело свобода при капитализме, другое — в условиях рабовладения... И еще один, весьма значимый момент касательно свободы. Говоря о том, что человек выражает свою свободу, активничает в известной волости, властвует и проч., — все это, по сути, означает, что человек выражает свою свободу деятельно, на практике, в труде, совершая известные деятельные, трудовые акты, поступки. Выбор, ответственность, — это множество различных больших или малых дел, совокупность которых, как раз, и выражает совершаемый выбор, ответственность человека. Точно также испытываемые человеком страх и риск за свой выбор и ответственность, за творимое. Различные состояния страха (точно также риска), моменты, этапы сменяющие друг друга состояния, — все это, что бы ни говорить, суть выражения деятельности. Таким образом, человек реализует свою свободу практически, деятельно, трудясь. Оно и понятно. Ведь человек с самого начала и главней всего — деятельное сущее. Как сказал бы один поэт, «практически (причем, на поэтическом уровне) живет человек на Земле». Потому свобода и есть, прежде всего, обнаружением-определением человеческой деятельности (труда, вообще, практики). Свобода сама по себе, вне деятельности ничего не значит, не обнаруживаема. Ее наличие или отсутствие определяется именно практически, поскольку не практика (деятельность) человека проистекает из свободы, но, напротив, свобода из деятельности. Не бывает деятельной или бездеятельной свободы, но лишь обратное: деятельность может быть свободной или нет. Хотя, если хорошенько подумать, и со свободой можно вязать практику в качестве определения свободы. Что правда, нужно довольно извернуться, дабы явить миру свободы, деятельную и недеятельную. Мы, однако, не станем этим «крохоборством» заниматься... Таким образом, свобода есть характеристика деятельности, ее важнейшее проявление. Так что, как свобода в целом, так и составляющие ее моменты изначально пронизаны материей, сутью деятельности. Как мы сказали, свобода выражается довольно большим кругом деятельностей, поступков. Еще больше последних люди представляют выражающими свободу. Все эти многообразные формы активности человека, конечно же, пополняются, специфицируются, сменяют друг друга, в зависимости от категории людей, реализуемой ими свободы, их мироориентации, сознательности. Именно потому, между прочим, имеется немало толкований свободы, среди которых особое место занимает либерализм. Не станем и с ним разбираться, поскольку в другом месте уделили ему достаточно внимания. Обычно либерализм и другие толкования, акцентируя или выпячивая те либо иные, как правило, бросающиеся в глаза, обманчивые стороны проявления свободы, пытаются судить о ней в целом, по сути, получая, тем самым, заведомо ложные, иллюзорные образы. Если, все же, внимательно приглядеться к многообразным проявлениям и толкованиям свободы, — причем, независимо, кто ее реализует и даже в различных условиях и временах, — нетрудно заметить, что везде здесь явно или скрыто присутствуют означенные выше моменты. А именно, выбор, ответственность, самостоятельность (одиночество), страх, риск, осознание необходимости. Мы не будем входить в разбирательство с данными проявлениями, сославшись на предложенную публикацию, где они нашли осмысление в достаточной мере. Укажем лишь: свободу прежде всего следует фиксировать, квалифицировать в данных формах человеческой деятельности. И еще одно замечание, вернее, напоминание. Описывая свободу, подходы к ней, мы, как нетрудно видеть, находим ее, свойственной лишь человеку. Между тем, указывалось, что свобода в подлинном смысле, будучи категорией практики, выражает, как активность человека, так и бытия. Но, с другой стороны, сказанное относится, во всяком случае, непосредственно, не ко всякой практике, а лишь к осваивающе-произведенческой. Именно здесь свобода недвусмысленно связывает человека и бытие. При господстве же производящей практики, где человек отпал от бытия, свобода видится лишь обнаружением человека. Самое большее, как бытийность, все же, проступает в данной свободе, так когда последняя сведена к ничто. Кстати, — чему-то ужасному, от чего (впрочем, не только) обычно бегут. И это обстоятельство следует непременно иметь в виду, поскольку, как очевидно, свобода в такой, сугубо человеческой данности, выступает чем-то оскопленным, однобоким, урезанным, стало быть, неподлинным. Не случайно, в производящих условиях о свободе много говорят, но все как-то кривобоко, не понимая сути дела, хватаясь то за одно, то за другое от свободы, как бы даже пытаясь заговорить ее. Самое же главное — в данных условиях свобода в подлинном смысле, — кто бы ее ни вершил, кому бы ни присваивалась, — невозможна. Она всегда как-либо ограничена, ущемлена. Вот, в таком наиболее ущемленном виде она и характеризует труд, особенно труд действительных созидателей народных благ, трудящихся. Именно об этом мы и поговорим в следующем сообщении. |

|

|

|

|

|

#734 | |

|

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Сообщений: 13,417

Репутация: 2077

|

Цитата:

__________________

_________________ Антисемитизм — это социализм дураков и невежд. (Август Бебель, 1893 г.) |

|

|

|

|

|

|

#735 | |

|

Местный

Регистрация: 11.07.2012

Сообщений: 9,764

Репутация: -110

|

Цитата:

|

|

|

|

|

|

|

#736 |

|

Местный

Регистрация: 11.07.2012

Сообщений: 9,764

Репутация: -110

|

|

|

|

|

|

|

#737 |

|

Местный

Регистрация: 26.06.2013

Адрес: Братск

Сообщений: 13,579

Репутация: 3015

|

Да, ну?, подтвердить могешь?, чет совсем недавно она рисовала рейтинг Путину и ЕдРосам по приказу властьпредержащих Нашей Раши, по-твоему, это амеры заинтересованы в том, чтоб их холуи, распродающие РФию оптом и в разницу были при власти, ведь на основании этих соцопросов и рисуется подсчет голосов не безызвестным ЦИК РФ.

__________________

Освободим буржуев от гнета капитала!!! Вся власть Советам трудящихся!!! |

|

|

|

|

|

#738 |

|

Местный

Регистрация: 26.06.2013

Адрес: Братск

Сообщений: 13,579

Репутация: 3015

|

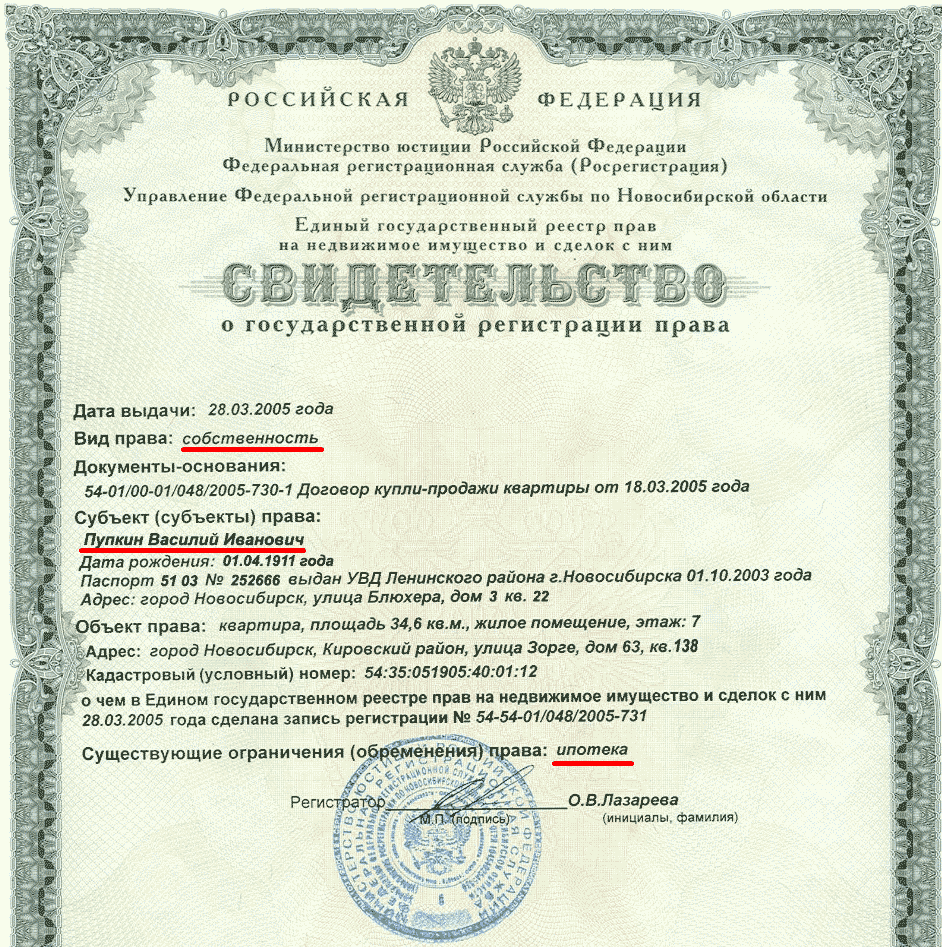

Еще раз, для недогоняющих, пока это обременение не будет полностью погашено с прОцентами, которые в итоге могут превысить стоимость основного долга раза в два, это собственность формальная, и полных прав собственник такой собственности не имеет, к примеру, того же права подать, обменять, подарить, да и наследовать такую собственность обременительно, банк в любой момент могет забрать эту хату, иль машину себе, если ты по каким-либо причинам перестал гасить кредит, при этом ты могешь потерять не только выплаченные проценты, но выплаты по основному долгу, так как собственность чаще всего уходит с молотка и зачастую по бросовым ценам.

__________________

Освободим буржуев от гнета капитала!!! Вся власть Советам трудящихся!!! |

|

|

|

|

|

#739 | ||

|

Местный

Регистрация: 12.06.2011

Адрес: Москва

Сообщений: 3,875

Репутация: 680

|

Цитата:

|

||

|

|

|

|

|

#740 | |

|

Местный

Регистрация: 13.12.2007

Сообщений: 25,178

Репутация: 2358

|

Цитата:

Вы может живете в раше или возле параши, а я живу в России. |

|

|

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Армия свободного народа - Швейцарское народное ополчение | vkvbd | Новости Российской политики и экономики | 17 | 04.09.2022 05:26 |

| ВРЕМЯ СВОБОДНОГО ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТИ | комар82 | Агитация за КПРФ | 24 | 28.01.2017 01:10 |

| Сделаем мир лучше | Крис Тина | Предложения к Программе КПРФ | 6 | 21.02.2016 22:18 |

| Нужен ли раздел: Свободного программного обеспечения? | Admin | Свободное программное обеспечение | 39 | 15.01.2015 11:07 |

| Алкснис и Поносов объединились для поддержки свободного ПО | Admin | Свободное программное обеспечение | 2 | 23.02.2008 13:19 |