|

|||||||

| Новейшая история России События современной истории |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Новейшая история России События современной истории |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#21 |

|

Местный

Регистрация: 05.12.2012

Адрес: Россiйская Имперiя.Орёлъ

Сообщений: 29,138

Репутация: 4738

|

Занервничал?Это очень хорошо!

Возможно.Но ключик оказался в совершенно иное место. В феврале 1937 исключён из Партии и арестован.После приговора суда,в марте 1938,через два дня расстрелян.Чуть позже была расстреляна и его первая жена. Кстати,по Бухарину заседала целая комиссия.Половина этой комиссии тоже отправилась вслед за Бухариным. Бухарин реабилитирован только при Горбачёве,в конце 80-х. Улыбочку.Снято!

__________________

"И слиться с вечностью, где только я и ты, Ступив на берег сказочной надежды".Галочка |

|

|

|

|

|

#22 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

ваш пост №20. Совсем рядом, в посту №4 сказано, что согласно переписи населения в декабре 1926 года в СССР было порядка 25 млн. городского населения и порядка 2,5 млн. средней численности рабочего класса.

Рабочий класс живет в городе. Следовательно, рабочий класс составлял порядка 10% городского населения если вы невнимательны в таких элементарных вещах - ни копаться ни рыться не надо, всего лишь прочти короткие посты, пусть и немного загаженные "дежурной бригадой" - стоит ли торопиться высказывать мнение по данному вопросу? внимите моим сигналам и удалите грязь жры, ЛИТМ и ПН - не имеющую отношения к данной теме - и у вас будет хоть и небольшая, но полезная веточка. ====== комментарий "по ходу": на форуме, где рекордное количество посетителей в день порядка 3 тысяч, а среднее - колеблется около одной двух сотен, вполне есть место для связной речи. Другое дело, если бы это был форум типа "Washington Post". Там три тысячи могут оставить свой фидбек и за полчаса и там действительно нет места для связной речи, а только для обрывочных "скажи свое слово".

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 23.04.2019 в 13:50. |

|

|

|

|

|

#23 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Как известно, в советском обществе, так же, как и в нынешнем, классов не было.

Нынче олигархи-мировые чемпионы по личным капиталам, жизнь на грани вымирания, сокращение или отсутствие социальной помощи - это есть, а классов нет. Есть народно-патриотическое единство. Поэтому задача марксиста была и остается выявить и обнажить важнейшую и опаснейшую язву эксплуататорского общества на любой стадии его существования (рождение, зрелость, умирание) - антагонистические классы. В советские времена в схожем направлении шел знатный и маститый советский философ Марк Моисеевич Розенталь . В книге “Ленин как философ”, выпущенной в 1969 году под его редакцией, он подходит к данному вопросу, вооружившись диалектическим методом и исследуя внутренние противоречия советского общества. Замечательно, что Марк Моисеевич вскрыл и обнажил три группы противоречий. Досадно, что при этом он допустил приписывание Ленину фантастического вывода о том, что вскрытые и обнаженные противоречия при социализме якобы являются неантагонистическими. Никаких подтверждающих цитат не приведено, поэтому оставим определение “неантагонистические” на совести маститого философа. Свидетельство о внутренних противоречиях социализма, взятое из вышеназванной книги, публикуется ниже. ГЛАВА XI В. И. ЛЕНИН О ПРОТИВОРЕЧИЯХ СОЦИАЛИЗМА И СОЦИАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА “В. И. Ленин анализировал … различные группы неантагонистических противоречий, связанных с неодинаковым уровнем зрелости явлений социализма, характерных для первых четырех лет Советской власти. Из чисто методических соображений выделяя те признаки, которые в реальной жизни неразрывно переплетены, можно говорить здесь о трех «видах» неантагонистических противоречий. При этом мы еще раз подчеркнем, что имеются в виду не противоречия переходного периода в целом, в том числе не противоречия между различными укладами, а лишь внутренняя логика развития самого социалистического сектора. Каковы эти противоречия? Во-первых, это противоречия, связанные с наличием пережитков капитализма в самом социалистическом секторе, это остатки старого в новом, поскольку новое общество выходит из недр старого. Во-вторых, это противоречия, возникающие в развитии социализма; поскольку жизнь постоянно ставит новые задачи, изживают себя те явления, которые сами по себе вовсе не являются пережитками капитализма; играя после Октября прогрессивную роль, эги явления затем превращаются в тормоз дальнейшего развития. Наконец, в-третьих, это такие противоречия развития, которые непосредственно не являются отношением нового и старого, а в самом новом характеризуют связь части и целого, особенного и всеобщего, единого и многого, тождества и различия. Эта, взятая в качестве первого приближения, классификация станет яснее, если мы прямо обратимся к ленинским работам, а также к документам партии, созданным при ближайшем участии В. И. Ленина. С самого начала существования Советской власти Ленин требовал вести решительную борьбу в рабочем классе против всех «хранителей традиций капитализма», в том числе против тех, кто смотрит на социалистическое государство по старому принципу: взять у него больше, а дать ему меньше. Ленин требовал поднять ярость масс против тунеядцев, жуликов, хулиганов, бюрократов. Воспитание новой дисциплины труда Ленин рассматривал как одну из новых форм классовой борьбы в условиях первых лет диктатуры пролетариата. Этим вопросам посвящены такие работы Ленина, как тезисы «О диктатуре пролетариата», «О характере наших газет», «Как организовать соревнование?», «Очередные задачи Советской власти» и др. Именно тогда Ленин указывал: «Поменьше политики... Побольше экономики» — и требовал «собирания, тщательной проверки и изучения фактов действительного строительства новой жизни», писал о необходимости занесения на черную доску «отсталых фабрик, после национализации оставшихся образцом разброда, распада, грязи, хулиганства, тунеядства...». В. И. Ленин говорил, что «мы не умеем выполнять своего долга, не ведя войны против этих «хранителей традиций капитализма»», что необходимо «охранять интересы рабочего класса от тех горсток, групп, слоев рабочих, которые упорно держатся традиций (привычек) капитализма и продолжают смотреть на Советское государство по-прежнему: дать «ему» работы поменьше и похуже,— содрать с «него» денег побольше». Там же Ленин требовал «деловой, беспощадной, истинно революционной войны с конкретными носителями зла» и «воспитания масс на живых, конкретных примерах и образцах из всех областей жизни», требовал «внимания к той будничной стороне внутрифабричной, внутридеревенской, внутриполковой жизни, где всего больше строится новое, где нужно всего больше внимания, огласки, общественной критики, травли негодного, призыва учиться у хорошего»6. Но кроме упомянутых остатков старого в новом Ленин анализировал тогда же и необходимость раскрытия таких жизненных противоречий в самом новом, которые имели значительно более общий характер и, в принципе, возникали не в связи с наличием «хранителей традиций капитализма», а в связи с конкретными изменениями задач социалистического строительства и партийной работы. Независимо от следов капиталистического прошлого, В. И. Ленин рассматривал социализм как развивающийся социальный организм и характеризовал как бесконечно лживое «обычное буржуазное представление, будто социализм есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда данное...»7. Здесь (в свете указанной выше классификации) мы видим уже ленинский подход ко второму виду неантагонистических противоречий. Так, в резолюции X съезда партии по вопросам партийного строительства, написанной при ближайшем участии В. И. Ленина, в разделе «Общие предпосылки», было сказано: «...всякая организационная форма и соответствующие методы работы могут с изменением объективных условий развития революции превратиться из форм развития партийной организации в оковы этого развития... Противоречия между потребностями нового складывающегося положения, с одной стороны, и установившейся формой организации и методами ее работы — с другой, намечаются в общем раньше, чем окончательно скажется необходимость изменения курса. Этот последний должен меняться лишь тогда, когда в общем, в главном и основном, выполнена задача, выдвинувшая предыдущий тип организации и соответствующий ему метод работы»8. В этой очень важной мысли но вопросу диалектики содержания и формы указывается методологическая основа для борьбы как против консерватизма и догматизма в отношении устаревших форм, так и против субъективизма и волюнтаризма, т. е. практически против преждевременных перестроек, проводимых еще до того, как выполнена в общем и основном задача, выдвинувшая предыдущий тип организации. Противоречия подобного типа связаны уже не только и не столько с пережитками капитализма, а прежде всего с новыми, более высокими задачами, встающими перед партией по мере успехов социалистического строительства. И наконец, В. И. Ленин внимательно анализировал противоречия социалистического сектора, не являющиеся непосредственным отношением нового и старого, а характеризующие сложность и многогранность самого нового, его собственную внутреннюю диалектику развития. Здесь мы под новым и старым (в плане учения о развитии) понимаем только стороны противоречий, одна из которых (новое) способствует в данных условиях развитию, а другая (старое) в тех же условиях тормозит его. Критерием нового и старого выступает здесь лишь отношение к процессу развития, а не временные или возрастные особенности, которые также часто характеризуются в понятиях нового и старого, когда, например, говорят, что если явление появилось позже по времени или моложе по возрасту, то оно «новое», хотя может играть и тормозящую роль в процессе развития. Сложность развития социалистического сектора проявлялась уже в первые годы Советской власти в том, что в нем органически переплетались стимулы, характерные лишь для низшей фазы коммунизма, с ростками высшей фазы. Так, например, и энтузиазм коммунистических субботников, и личная материальная заинтересованность трудящихся в оплате своего труда, несмотря на отличие друг от друга (и тем самым выступая в общефилософском смысле как противоположности), переплетаясь, способствовали развитию производительных сил, созданию материально-технической базы социализма, а в дальнейшем и коммунизма. Тем самым оба этих стимула в сочетании являлись новым, прогрессивным. Только самая тесная, для данных условий, связь этих «противоположностей» обеспечивала успех нового в его борьбе против старого, отживающего. Одним из таких выявленных самим В. И. Лениным жизненных противоречий было соотношение (в социалистическом секторе советской экономики) тенденций: с одной стороны, стремление ко все большему равенству между работниками внутри рабочего класса, трудящихся, между ведомствами и, с другой, необходимость выделять ударные (фактически привилегированные) группы работников и ведомства. В. И. Ленин подчеркивал чрезвычайную трудность проблемы. «Вопрос трудный, — говорил он. — Ибо так или иначе сочетать приходится уравнительность и ударность, а эти понятия исключают друг друга. Но мы все-таки марксизму немножко учились, учились, как и когда можно и должно соединять противоположности, а главное: в нашей революции за три с половиной года мы практически неоднократно соединяли противоположности... Ведь можно сочетать эти противоположные понятия так, что получится какофония, а можно и так, что получится симфония»9. Конечно, это важнейшее методологическое указание Ленина относилось не только к внутренней логике развития социалистического сектора. Оно учитывало и такие имевшие ранее место формы сочетания противоположностей, как, например, сочетание государственного капитализма и социализма в борьбе против мелкобуржуазной стихии. Но оно же относилось и к задачам внутреннего развития самого социалистического сектора. Само собою разумеется, что это указание Ленина также вовсе не означало, будто наметившийся переход от ударности к уравнительности означал полный отказ от ударности в духе мелкобуржуазной уравниловки. Отнюдь нет. В наброске «Мысли насчет «плана» государственного хозяйства» Ленин пишет о необходимости в условиях чрезвычайно ограниченных резервов выделить наиболее крупные ударные предприятия, за которыми необходимо «следить неослабно... отвечать головой за рациональное употребление топлива и хлеба, за максимум заготовки того и другого, максимум подвоза, экономию топлива (и в промышленности и т. д. и т. д.), экономию продовольствия (кормить только хороших работников), повышение производительности труда и т. п. Все остальное — в аренду или кому угодно отдать, или закрыть, или «бросить», забыть до прочного улучшения, позволяющего абсолютно рассчитывать не на 200 миллионов пудов хлеба + X миллионов пудов топлива, а на 300 миллионов пудов хлеба + 150% X топлива. Вот мои мысли о Госплане» 10. А через несколько месяцев после этих заметок в статье, посвященной четырехлетней годовщине Советской власти, Ленин поставил тот вопрос, о котором мы уже писали выше,— вопрос о сочетании коммунистического энтузиазма и личного интереса, хозяйственного расчета; о сочетании, тем самым, морального стимула и принципа материальной заинтересованности. И это особенно важно отметить, поскольку Ленин говорил в этой же статье о перспективах перехода от социализма к высшей фазе коммунизма. Примечательно, что в жизни молодого Советского государства с самого начала выявились замечательные признаки коммунистического энтузиазма (коммунистические субботники), которые Ленин в статье «Великий почин» назвал ростками коммунизма. Ведь из самого этого факта можно было сделать «левацкий» вывод о необходимости строить коммунизм лишь на одном энтузиазме масс. Однако Ленин еще до Октября писал, что жизнь нередко показывает кусочек конца раньше начала и что сложность процессов жизни не оправдывает путаной постановки вопроса, когда речь идет не о зигзагах, а об основной внутренней направленности и закономерности развития. Строго следуя требованиям объективной логики жизни, закономерности постепенного перехода к коммунизму через всемерное использование принципов и резервов социализма, Ленин показал необходимость сохранения принципа распределения по труду как основного, действующего на всем протяжении коммунистического строительства. В то же время Ленин сделал вывод о необходимости сочетания морального и материального стимулов, коммунистического энтузиазма и хозяйственного расчета для обеспечения неуклонного развития производительных сил социализма. В. И. Ленин писал о том, что потребуется «ряд переходных ступеней: государственный капитализм и социализм, чтобы подготовить — работой долгого ряда лет подготовить — переход к коммунизму. Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете потрудитесь построить сначала прочные мостки, ведущие в мелкокрестьянской стране через государственный капитализм к социализму; иначе вы не подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете десятки и десятки миллионов людей к коммунизму. Так сказала нам жизнь. Так сказал нам объективный ход развития революции»11. Тут же В. И. Ленин подчеркивал, что такое сочетание противоположностей необходимо было как метод неуклонного, на длительный период рассчитанного повышения производительности труда. Обобщая сказанное, важно иметь в виду, что В. И. Ленин всегда очень тонко ставил вопрос о борьбе нового и старого, учитывал, что «остатки старого в новом» показывает жизнь на каждом шагу, и в природе и в обществе, требовал при анализе новых явлений широко применять метод критики и самокритики, проверять, «насколько коммунистично это новое»12, всегда выступал против доводов «рутины... спячки... косности» 13. Таким образом, анализ ленинского подхода к противоречиям строящегося социализма и последующего перехода к коммунизму позволяет сделать вывод, что тезис Ленина «противоречия останутся и при социализме» уже в момент его формулирования не являлся чистой логической дедукцией, а обобщал накапливавшийся уже тогда опыт социалистического строительства. 2 С завершением переходного периода и с победой социализма в СССР были ликвидированы внутренние классовые антагонизмы. Возникло невиданное ранее в истории социальное единство общества: единство коренных интересов всех трудящихся классов и социальных групп на основе общественной собственности на средства производства и общности конечной цели построения высшей фазы коммунизма; единство коренных интересов социалистических наций и народностей, великая дружба народов; единство коренных интересов и помыслов старших и младших поколений строителей коммунизма; нерушимое единство партии и народа. […] В 1927 г. Каутский в книге «Материалистическое понимание истории» уже не утверждал, что борьба противоречий является движущей силой всякого развития, а писал нечто прямо противоположное: «Мы никоим образом не должны везде и всюду предполагать наличие диалектики как необходимой схемы развития...» Таким образом, еще задолго до победы социализма вопрос о соотношении единства и противоречий в развитии будущего социалистического общества как один из вопросов диалектики социализма решался идеологами реформизма и ревизионизма на основе отказа от диалектики, отрицания жизненных противоречий в рамках этого единства. Уже в то время антагонистические противоречия абсолютизировались, как якобы единственный вид противоречий, а отсутствие в будущем социальных антагонизмов трактовалось как отсутствие диалектики социалистического развития, как отрицание всеобщего характера диалектического развития, как отказ от самой материалистической диалектики. Итак, идеологи современного антикоммунизма пытаются приписать советской философской науке концепции теоретиков II Интернационала, давно разоблаченные ленинизмом и самой жизнью. […] И здесь особенно ярко обнаруживается методологическое значение ленинского анализа тех «видов» неантагонистических противоречий внутри социалистического сектора, о которых мы говорили вначале. Внутренние неантагонистические противоречия, как и предвидел В. И. Ленин, имеются и при социализме. Они характеризуют его сущность, стимулы развития экономической, политической, культурной жизни, если иметь в виду, что важной стороной этих противоречий является необходимость и возможность их своевременного разрешения. Неантагонистические противоречия социализма коренным образом отличны от антагонизмов капитализма. Если последние основаны на непримиримой враждебности классовых интересов, то первые покоятся на коренной общности интересов дружественных классов и социальных групп. Социальные антагонизмы капиталистического общества не могут быть полностью разрешены без ликвидации частной собственности на средства производства. В противоположность этому разрешение неантагонистических противоречий социализма означает не свертывание, а дальнейшее совершенствование социалистической собственности на средства производства. Надстройка капиталистического общества (государство, буржуазные политические партии) стоит на страже частной собственности и препятствует своевременному разрешению антагонистических противоречий капитализма. Совсем иначе обстоит дело при социализме. Вся надстройка социалистического общества (социалистическое государство, партия и т. д.) является могучим рычагом прогрессивного развития, заинтересована в своевременном разрешении неантагонистических противоречий социализма. В социалистическом обществе с помощью всех форм и методов критики и самокритики, путем повышения уровня научного руководства обществом удается разрешить внутренние противоречия без обязательного доведения их до высшей точки обострения. Внутренние противоречия социалистического общества развертываются и преодолеваются в рамках неуклонно крепнущего социального единства. […] Непримиримость и принципиальность в борьбе против всех этих вредных привычек и традиций прошлого, особенно в условиях обострения идеологической борьбы на современном этапе, не ослабляет, а укрепляет социальное единство советского общества, которое в свою очередь создает более благоприятные условия для выявления и преодоления этих неантагонистических противоречий между новым и старым, типичных для низшей фазы коммунизма. Однако для нынешнего этапа коммунистического строительства характерны и такие неантагонистические противоречия, которые сами по себе уже не связаны с наличием «родимых пятен» старого общества. Эти противоречия возникают, как и предвидел Ленин, в связи с постановкой новых, высших задач, продиктованных постепенным переходом от социализма к коммунизму. В процессе коммунистического строительства неизбежно устаревают, изживают себя такие явления, которые сами по себе не являются пережитками капитализма, которые были порождены социализмом и еще недавно являлись стимулом развития, но на более высоком этапе коммунистического строительства изжили себя, устарели. Это особенно ярко проявилось, например, в результате выполнения 7-летнего плана народного хозяйства СССР. Удвоение основных производственных фондов в стране, качественное изменение и усложнение самого производства (если иметь в виду прежде всего объективную сторону процесса, хотя имелись также недочеты и ошибки в планировании) породили противоречие между новым уровнем общественного производства и устаревшими формами хозяйствования. Проводимая в соответствии с решениями партии экономическая реформа как раз и призвана разрешить эти диалектические, жизненные противоречия. Преодоление, а не примирение противоречий этого вида также не ослабляет, а укрепляет социальное единство социалистического общества. В ходе решения подобных противоречий встает очень много сложнейших вопросов, требующих знания объективных законов экономического развития, проведения крупных социальных экспериментов, поисков новых организационных форм, напряженной работы научной мысли, мобилизации инициативы трудящихся, борьбы с проявлениями косности, рутины или с авантюристическими решениями, отрывающимися от достигнутой степени экономической зрелости, технического прогресса, соображений общественной выгоды и т. д. и т. п. Поэтому партия воспитывает коммунистов и всех трудящихся «в духе непримиримости к косности и рутине, поддерживает все новое, передовое... придает большое значение развертыванию деловой и принципиальной критики и самокритики, способствующей улучшению деятельности партийных, государственных и общественных организаций»17. Важное значение в условиях строительства коммунизма имеет развитый Лениным и рассмотренный нами в начале главы принцип «сочетания противоположностей» в новом как метод обогащения нового, прогрессивного, как метод укрепления позиций нового в его борьбе со старым, отживающим. Мы уже говорили о постановке Лениным вопроса максимального использования принципов социализма в сочетании с ростками коммунизма. В современных условиях такое сочетание является условием для постепенного перехода от социализма к коммунизму и гарантией как от догматических, так и от волюнтаристических ошибок. Залогом успешного строительства коммунизма применительно к руководству экономикой является сегодня правильное сочетание таких противоположностей, как демократия и централизм, в ленинском принципе демократического централизма. Далее, интересы коммунизма требуют заботы общества о каждом советском человеке и полного осознания личностью своего долга и ответственности перед социалистическим обществом и коллективом. Только такое сочетание общественного и личного во взаимоотношениях общества, коллектива, индивида способствует успешному строительству коммунизма и воспитанию нового человека. Во взаимоотношении социалистических наций и трудящихся каждой социалистической нации и народности сочетаются ведущий принцип социалистического интернационализма и советского патриотизма с национальной гордостью за успехи каждой нации в коммунистическом строительстве. Особенностью нынешнего этапа строительства коммунизма является объективная возможность совокупного использования для дальнейшего развития как резервов и возможностей социализма, так и вызревающих зачатков высшей фазы коммунизма. «Коммунизм может быть построен только на основе достижений социализма, на основе дальнейшего развития и совершенствования его экономики, социальной структуры, политической организации и духовной жизни»18. Это положение тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции» очень важно для понимания подлинной диалектики строительства коммунизма. Все те рычаги социалистической экономики, которые являются типичными и специфическими только для низшей фазы коммунизма (принцип распределения по труду, товарная форма социалистического продукта, советская торговля, деньги, хозрасчет, прибыль, кредит), сегодня активно способствуют развитию производительных сил, созданию материально-технической базы коммунизма. Но в органической связи с этими социалистическими стимулами действуют и такие, как движение за коммунистический труд, за сочетание коммунистического труда с коммунистическим бытом и др. По мере роста общественного богатства возрастает значение общественных фондов потребления, распределяемых государством уже не в соответствии с трудовым вкладом каждого трудящегося, а в порядке дополнения к распределению по труду. Таким образом, лишь сочетание материальных (характерных для социализма) и моральных (типичных не только для низшей, но и для высшей фазы коммунизма) стимулов к труду, а не противопоставление их друг другу является движущей силой коммунистического строительства, средством борьбы против крайностей, т. е. против абсолютизации только материальных или только моральных факторов в строительстве коммунизма. Отношение сочетаемых противоположностей во всех этих случаях неправильно было бы рассматривать как процесс примирения нового и старого. Как раз наоборот. Это сочетание является процессом все более полного выявления и мобилизации резервов и потенций, заложенных в объективных условиях социалистического общества, строящего коммунизм. Сам этот процесс обязательно предполагает борьбу против всяких проявлений косности, рутины, инертности, борьбу против тенденций чрезмерного преувеличения роли одной из сочетаемых сторон за счет принижения другой, что ведет к «шараханью» в крайности, к нарушению меры оптимального сочетания этих сторон. Весь этот процесс носит диалектический характер. Можно сказать, что это — сочетание тождественных и различных черт внутри социалистического нового, сочетание целого и частей его в целостном единстве, сочетание единого и многого, выявление все новых граней, сторон, черт развивающегося, становящегося коммунистического общества. В. И. Ленин всегда подчеркивал необходимость учета и анализа взаимопереплетения и влияния внешних (связанных с антагонистической противоположностью двух социальных систем) и внутренних противоречий социализма. В наши задачи не входит специальное рассмотрение этой стороны ленинского учения о противоречиях социализма. Мы не касаемся также вопроса о противоречиях, возникающих в результате тех или иных ошибок и недочетов, и вопроса о следах антагонизмов (например, об отношении преступной личности и социалистического общества). Речь идет здесь лишь о сущностных, внутренних, неантагонистических противоречиях нашего роста, без выявления и преодоления которых нет и не может быть движения к коммунизму. Общей чертой развертывания всех сущностных противоречий социализма является не примирение, не нейтрализация, не равновесие нового и старого, а преодоление, разрешение противоречий, абсолютность борьбы нового и старого, передового и отсталого. Но абсолютность борьбы и относительность единства этих противоположностей (сторон противоречия), движение и разрешение этих противоречий не ослабляет, а, напротив, укрепляет социальное единство советского общества. Оно — необходимое условие своевременного преодоления диалектических противоречий социализма, потому что в обстановке такого единства уже нет внутри социалистического общества организованных социальных сил, заинтересованных в сохранении старого, того, что тормозит наше развитие к коммунизму. Развертывание и своевременное разрешение неантагонистических противоречий социализма, в свою очередь, укрепляет социальное единство советского общества. Такое разрешение противоречий означает успешное решение новых задач, преодоление новых трудностей, закономерно возникающих в ходе строительства коммунизма, создание новых условий для дальнейшего успешного коммунистического строительства. Само социальное единство советского общества может укрепляться лишь в борьбе с теми явлениями, которые так или иначе стоят на его пути. И наконец, в самом социальном единстве советского общества имеются, возникают и разрешаются свои противоречия роста, играющие роль импульса коммунистического строительства. В процессе укрепления социального единства советского общества осуществляется сближение дружественных классов и групп при ведущей роли рабочего класса. В борьбе со старым, отживающим по мере успехов этой борьбы, стираются еще имеющиеся следы былых, уже решенных в коренном и главном противоречий между классами, преодолеваются существенные различия между городом и деревней, между физическим и умственным трудом. XXIII съезд КПСС особо обратил внимание на задачи сближения уровней жизни города и деревни, преодоления существенных различий между умственным и физическим трудом, сближения социалистических дружественных классов. Путь к высшей фазе коммунизма — это не путь возврата назад, к былым антагонизмам, а путь вперед, к полной социальной однородности; не разжигание классовой борьбы внутри страны, а преодоление классовых различий. Однако, вопреки утверждениям современных «неометафизиков», единство социалистического общества не устраняет противоречий как источника развития. Диалектика не умирает при социализме, а закономерно приобретает специфические формы проявления. Таковы некоторые выводы, вытекающие из анализа социального единства советского общества в свете ленинских мыслей о противоречиях социализма. Примечания: 6 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 89—91. 7 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, стр. 99. 8 «КПСС в резолюциях...», ч. I. М., 1954, стр. 516. 9 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, стр. 211. 10 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 64—65. 11 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 44, стр. 151. 12 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 91. 13 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, стр. 183. 14 См. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 307—309. 15 В. П. Ленин. Полн. собр. соч., т. 40, стр. 271. 16 Э. Бернштейн. Очерки из истории и теории социализма. Спб., 1902, стр. 329-330. 17 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». М., 1967, стр. 64. 18 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции», стр. 250 http://leninism.su/books/4066-lenin-....html?start=12

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход Последний раз редактировалось gsl2007; 24.04.2019 в 13:01. |

|

|

|

|

|

#24 |

|

Местный

Регистрация: 05.08.2012

Сообщений: 31,459

Репутация: 263

|

После победы в Октябре Ленин непрерывно импровизировал

в Части построения социализма в СССР. Как экономически, так и политически. Поэтому цитатами из Ленина, можно доказать, что угодно. Реальную модель социализма создал Сталин в 1926 -1929 годах. Эта модель в основном не менялась до конца СССР. Ещё. Описание этой модели в публичных документах СССР во многом не совпадало с реалом. Примеры. Свобода слова. Выборы. Поэтому в СССР вынуждены были всё секретить. Например. Уже на уровне райкома партии. |

|

|

|

|

|

#25 | |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Цитата:

можно чуток подразвить: практику создал (см. выше жирный шрифт), а теорию (в том числе о "неантагонистическом" бесклассовом развитом социализме) "создавали" под сложившуюся практику уже при Лëне.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

|

|

#26 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

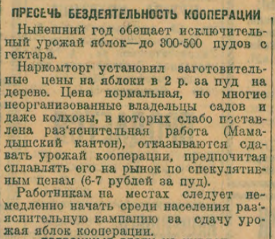

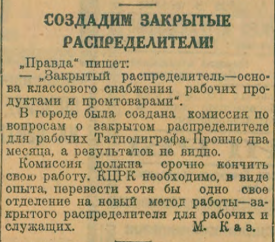

В газете "Красная Татария" от 27 августа 1930 года много материала о противоположных сторонах жизни советского общества: с одной стороны стремлении создать закрытые пролетарские распределители и с другой стороны нежелание сельского населения сдавать яблоки кооперации для продажи в городе через кооперативную сеть.

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

|

#27 |

|

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Сообщений: 4,116

Репутация: 558

|

Закрытая торговля - один из показателей принадлежности к высшему классу советского общества. Закрытая торговля отражала противоречие между рядовыми рабочими, служащими и низшим и средним руководством с одной стороны и высшими руководителями с другой стороны в вопросе распределения товаров закрытой торговли. Вероятно у какого-то числа рабочих или низших и средних руководителей были средства на приобретение "закрытых" товаров, однако не было доступа в такие магазины.

---- ЗАКРЫТАЯ ТОРГОВЛЯ — форма торговли продовольствием и промтоварами для определенного круга лиц в магазинах, куда посторонние не допускались. Закрытая торговля была развита в СССР в широких масштабах уже с кон. 1920 — нач. 30‐х гг. в связи с введением карточной системы и развитием привилегий партийно-советского руководства; в авг. 1930г. «Правда» опубликовала статью «Закрытый распределитель — основа классового снабжения». […] Так,в «закрытом» магазине Дома Правительства на Болотной площади в Москве в 1932 г. его клиенты в месяц могли получить 8 кг рыбы, 4 кг масла, 4 кг колбасы, 3 кг сахара, 1 кг кетовой икры; птица, молочные продукты, овощи и фрукты продавались без ограничений. В это время в Ивановской области рабочие, имевшие карточки высшей категории, могли купить в месяц 1 кг круп, 0,5 кг масла, 1,5 кг рыбы, 0,8 кг сахара. […] Особенное развитие «закрытая» торговля получила в 1939–40 гг. в связи с очередным обострением продовольственного дефицита. Помимо существовавших «закрытых» магазинов для партийно-советской номенклатуры, стали открываться такие же магазины, столовые и буфеты для рабочих и ИТР разных предприятий, служащих, ученых и т.д. Они получали львиную долю продуктов и товаров, ввозившихся в города. Так, в 1940 г. в Сызрани закрытая торговля обслуживала 20% населения, получая 90% ввозимых товаров. В Молотовской (ныне Пермская) области открытой торговлей пользовалось 65% населения, но получала она лишь 2–3% ввозимых товаров. В Тамбовской области руководящие работники обкома и облисполкома могли купить продуктов в месяц на сумму от 250 до 1000 руб. В Сталинабаде (ныне Душанбе) в закрытом магазине покупатель мог купить шерстяной ткани на 342 руб., а в открытой торговле— на 1 руб. Еще большее развитие закрытая торговля получила во время Великой Отечественной войны и после нее — для снабжения партийно-советской и хозяйственной номенклатуры. Эта система торговли сохранилась до конца советской истории; ее проявлением стали специализированные магазины для […] иностранцев — «Березка». (Л.В. Беловинский “Энциклопедический словарь советской повседневной жизни”, Новое литературное обозрение, Москва 2015)

__________________

У коммунизма нет точки невозврата, но барыга тайной и обманом, феодал силой закрывают вход |

|

|

|

|

|

#28 |

|

Местный

Регистрация: 05.08.2012

Сообщений: 31,459

Репутация: 263

|

К предыдущему посту.

Очередная глупость. Социализм предполагает разную оплату за разный труд. Закрытая торговля одна из форм оплаты за труд. И ничего более. Всякая уравниловка при социализм - вред. Так было с бесплатной раздачей жилья. Никто из получивших бесплатно квартиру не встал на защиту социализма. |

|

|

|

|

|

#29 |

|

Местный

Регистрация: 05.08.2012

Сообщений: 31,459

Репутация: 263

|

Бухарин умел ввязываться в разные тёмные истории.

Так он в 1934 проявил участие к карьере Котолынова. Который позже был обвинен в организации убийства Кирова. Последний раз редактировалось jra; 26.04.2019 в 08:16. |

|

|

|

|

|

#30 |

|

Местный

Регистрация: 05.08.2012

Сообщений: 31,459

Репутация: 263

|

1936 год. Бухарин с женой в Париже.

http://www.famhist.ru/famhist/buharina/000019da.htm Последний раз редактировалось jra; 26.04.2019 в 08:17. |

|

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Иисус в 20 - 30 г. н.э. ...- об устройстве Вселенной. | Фрэнк Кристофер Тайк | Общение на разные темы | 1017 | 13.08.2016 17:15 |

| Этапы развития интеллектуально-гуманистического общества, т.е. общества будущего в 21-30 веках. | Лимарев | Наука и образование | 59 | 31.07.2016 07:27 |

| в Программу -чёткие и ясные ответы на вопросы об устройстве нового общества. | Олег Блогов | Предложения к Программе КПРФ | 97 | 08.06.2016 18:38 |

| Кое что о классовом расслоении общества | N 1 | Политэкономический ликбез | 0 | 14.08.2012 14:36 |

| Я нашел ошибку в устройстве мира. | Тимоха Бабий | Обсуждение статей из красного интернета | 93 | 05.04.2012 17:32 |