|

|||||||

| Преимущества и недостатки СССР Что вам нравилось и не нравилось в СССР? |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Преимущества и недостатки СССР Что вам нравилось и не нравилось в СССР? |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#711 |

|

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Адрес: город-герой Ленинград

Сообщений: 3,496

Репутация: 2428

|

Глаза то есть, а вот с извилинами у школьника беда. С возрастом и жизненным опытом всё приходит в норму. Почти у всех. Но бывают и исключения. У некоторых.... Глаза то есть, а вот с извилинами у школьника беда. С возрастом и жизненным опытом всё приходит в норму. Почти у всех. Но бывают и исключения. У некоторых....    О как сильно с аргументацией    Здесь что-то надо комментровать? Здесь что-то надо комментровать?    Так что тут тусуетесь-то?

|

|

|

|

|

|

#712 | |

|

Заблокирован

Регистрация: 20.11.2011

Сообщений: 2,486

Репутация: 276

|

Цитата:

У вас кухарка государством управлять может(доуправлялись!),а мальчишка,юноша даже,живущий в семье не может,видя маму,надрывающуюся от тяжестей московских сумок,отца,вкалывающего на 3-х работах и при этом "все деньги"в очередь! И сама,эта сопля,вместо того,чтобы с конфетой в кармане в игрушки играть,по очередям с родителями время проводит,по тому,что закон действует-не более,чем..........в одни руки,а на слово про эти руки продавцы не верят,да и отзывчивые советские граждане из очереди тоже! Вот поэтому и полный магазин детей,что бы все видели эти"РУКИ". Это кому это смешно,когда убогие болваны обратно хотят детишек по очередям запустить? У многих желваки от этих песен играют! Да,а за чем эта очередь была? Может за медом бесплатным? Ну тогда понятно! Ага,за обезжиренным маслом по 3-20,по 200 гр.в "РУКИ"! В том числе и детские! 1980 год,г.Горький. ! |

|

|

|

|

|

|

#713 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

: :«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством… Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники». В.И.Ленин «Удержат ли большевики государственную власть» Отрицание советского хозяйства в целом. Кара-Мурза Ключевым постулатом всей антисоветской идеологии было утверждение, что рыночная экономика западного типа эффективнее советской. Прежде чем переходить к более тонким материям, предлагаю обдумать и зафиксировать оценку по самому жесткому критерию — выживанию. Мы сравниваем капитализм (“рынок”) и советский строй (“план”). Какой строй эффективнее? Абстрактного ответа быть не может, надо задать условия. Правильный вопрос звучит так: какой строй эффективнее в тех условиях, в которых реально находился СССР? Принимаем во внимание жесткий факт, который Фернан Бродель сформулировал таким образом: “Капитализм вовсе не мог бы существовать без услужливой помощи чужого труда”. Вот к этому-то факту и прилагаем для сравнения столь же очевидный факт: “Советский строй мог существовать без услужливой помощи чужого труда”. Согласно самому абсолютному критерию — выживаемости, — я делаю вывод: в условиях, когда страна не получает услужливой помощи чужого труда, советское хозяйство эффективнее капиталистической экономики. Подчеркиваю, что речь идет именно об этих условиях. Если источники услужливой помощи чужого труда доступны, надо разбираться особо. Но этот случай для нас неактуален, поскольку все мы знаем — ни СССР, ни нынешняя Россия этих источников не имели, не имеют и, скорее всего, не будут иметь. В социально-экономической сфере антисоветская мысль создала многообразную и довольно сложную интеллектуальную конструкцию. В наиболее радиальном виде ее кредо в 80-е годы сводилось к следующему: “Советская система хозяйства улучшению не подлежит. Она должна быть срочно ликвидирована путем слома, поскольку неотвратимо катится к катастрофе, коллапсу”. В таком виде эта формула стала высказываться лишь после 1991 г. — до этого никто из людей, еще не увлеченных антисоветским миражом, в нее бы просто не поверил, даже рассмеялся бы. Настолько это не вязалось с тем. что мы видели вокруг в 70-80-е годы. Никаких признаков коллапса, внезапной остановки дыхания, не было. У тех, кто в этот назревающий коллапс верил, это были лишь предчувствия, внушенные постоянным повторением этой мысли “на кухнях”. А.Д.Сахаров писал в 1987 г.: «Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные резервы и СССР политически и экономически развалится — весь исторический опыт свидетельствует об обратном» (А. Сахаров, «Мир, прогресс, права человека. Статьи и выступления». Л., 1990. С. 66). Вот мой личный опыт. Я ушел из любимой деятельности, экспериментальной химии, в гуманитарную сферу под влиянием негативной мотивации — для изучения тех болезненных явлений, что тормозили развитие советской системы. Главный пафос моей аналитической работы был критическим. Но и мой, и общий вывод моих коллег (которые позже перешли на антисоветские позиции и даже стали министрами в правительстве Гайдара) был именно таким: система улучшается, но слишком медленно. С уверенностью говорю — состав специалистов, перешедших потом в бригаду реформаторов, имел в целом именно такое видение ситуации. Потом, задним числом, они стали говорить, что надвигался коллапс, но это уже были неискренние, чисто идеологические утверждения. Они их делали скрепя сердце. Такие катастрофы, как коллапс хозяйства, не приближаются без достаточно длительного нарастания явных симптомов — если, конечно, сама власть по каким-либо причинам вдруг не разрушает хозяйство. Даже в середине 80-х годов никаких веских причин ожидать катастрофы не было. Потому-то речь во время первой фазы перестройки шла об ускорении. Никто же не имел при этом в виду “ускорение коллапса”. Директивные документы, принятые по проектам Госплана и правительства, не содержат и намека на опасность катастрофического спада или кризиса. Но нельзя же заподозрить огромные коллективы специалистов в дьявольском заговоре и поразительном единодушии — знать о грядущей катастрофе и ни гу-гу. Посмотрим массивные, обобщающие показатели советского хозяйства, опубликованные в 1991 г. Госкомстатом СССР — уже горбачевским и почти ельцинским. Его руководство конечно же не взяло бы на себя смелость в полной фальсификации всей национальной статистики за десяток лет — даже если бы такая фантастическая фальсификация и была технически возможна. Вот статистический ежегодник “Народное хозяйство СССР в 1990 г.” (М.: Финансы и статистика. 1991. Тираж 30 000 экз.). Как показательные для советского периода возьмем данные до 1989 г., поскольку уже этот год нельзя, строго говоря, причислять к советскому периоду (плановая система и монополия внешней торговли уже были подорваны целым рядом важных изменений). Вот некоторые из красноречивых данных.  Устойчиво росли индексы потребления населением материальных благ и услуг: по сравнению с 1980 г. они составляли в 1985 г. 114,7% и в 1989 г. 127%. Быстро росли в СССР капиталовложения, — вплоть до слома системы — что уж совсем никак не вяжется с представлением о назревающей катастрофе, когда все силы бросаются на срочные задачи ее предотвращения. Если вкладывают в будущее, а не в починку настоящего, коллапса не ожидается. По сравнению с 1980 г. капиталовложения в СССР возросли в 1988 г. на 40%, а, например, в США на 30%, во Франции на 10%, а в ФРГ нисколько не возросли. Улучшались и самые массивные, системообразующие качественные показатели советского хозяйства — урожайность сельскохозяйственных культур, надои молока, удельный расход топлива на получение 1 квт-ч электроэнергии — с 468 г в 1960 г. до 325 г в 1987 г. По этому важному показателю СССР обогнал большинство стран Запада — в США на 1 квт-час электроэнергии расходовалось 354 г. топлива, во Франции 359. Подобных признаков было много, и это были именно «неумолимые» общие тенденции системы. Иными словами, самые главные объективные показатели никакой катастрофы не предвещали, и формирование ее образа в массовом сознании было типичной манипуляцией. В недавней обзорной статье ведущего научного сотрудника МГУ Л.Резникова «Российская реформа в пятнадцатилетней ретроспективе» (Российский экономический журнал, 2001, № 4) сделан такой вывод: "Исключительно важно подчеркнуть: сложившаяся в первой половине 80-х годов в СССР экономическая ситуация, согласно мировым стандартам, в целом не была кризисной. Падение темпов роста производства не перерастало в спад последнего, а замедление подъема уровня благосостояния населения не отменяло самого факта его подъема". Далее автор проводит подробные аргументы для своего вывода и, понимая состояние умов, цитирует видных американских экономистов, пришедших к такому же выводу. Своим глазам и желудкам русские уже не верят, нужны западные авторитеты. Доклад ЦРУ 1990 г. «О состоянии советской экономики» также утверждает, что даже и кризиса в советском хозяйстве не было, не то что неизбежного коллапса. Этот доклад довольно часто цитируется американцами (сам я читал только его реферат и ссылки на него). В нем по американской методике и с собственными данными ЦРУ были пересчитаны показатели советской статистики и признаны, в общем, верными. Уж кому должны были бы верить антисоветские идеологи, как не своим верным союзникам? Ощущения коллапса и даже кризиса совершенно не было в массовом сознании, в том числе интеллигенции, очень критически относящейся к системе. Это показало двухгодичное (1988 и 1990 гг.) исследование ВЦИОМ под руководством Ю.Левады, результаты которого представлены в книге “Есть мнение” (М., 1990). Весь пафос исследования является открыто антисоветским, но никакого предчувствия кризиса в нем не обнаружено. Отмечу здесь, что примитивна сама логика рассуждений, из которых выводилась негодность советского типа хозяйства из факта снижения темпов прироста производства. Стремление сравнивать валовые, обобщенные показатели без учета принципиальной разницы их составляющих есть один из случаев гипостазирования. Оно ведет к невозможности увидеть качественную несоизмеримость объектов и явлений. Вот, мы сравниваем экономическую гонку без учета нагрузки оборонных расходов. СССР начал отставать на одном круге (в 80-е годы) — значит, ломай всю его хозяйственную систему. Если же мы учтем нагрузку, то увидим как бы трех бегунов в несравнимых условиях: один (скажем, ФРГ или Япония) в легких тапочках, другой (США) в кроссовках, а СССР — в валенках, а поверх них кандалы. И если бегун в кандалах целую эпоху опережал своих соперников, значит, его сердце и мускулы работают великолепно. Разумеется, было бы глупо утверждать, что бежать в кандалах и валенках хорошо. Почему мы в них бежали — совсем другой вопрос. Посмотрим, как искажается наше сознание, когда мы оперируем валовыми цифрами, не учитывая «изъятия». (Кстати, помню, в 70-е годы эту проблему поднимали французские экономисты. Они говорили, что нельзя сравнивать показатели разных стран, прежде чем из них вычтены некоторые «неделимости». Но мировые аганбегяны на этих авторов, видно, прикрикнули, и эта идея заглохла). Кажется, простая вещь — мощность двигателя. Из физики знаем: это работа, произведенная в единицу времени. А на деле ничего эта величина не говорит, если мы не знаем, какую часть мощности двигатель вынужден тратить на себя — чтобы двигать себя самое, поршни, шестерни. Поэтому вводят иной показатель — мощность «на валу», то есть выданная двигателем для полезной работы (движения колес, винта и т.д.). Обычно мы этой проблемы не замечаем, т.к. сравниваем двигатели одного типа да и одного поколения. А если разные двигатели, то без учета «неделимости» никак не обойтись. До паровой машины Уатта было уже два поколения машин. Вторая, машина Ньюкомена, уже использовалась довольно широко, но почти всю мощность тратила сама на себя. Уатт произвел техническую революцию, потому что его машина при той же мощности давала «на вал» гораздо больше. Эти машины были несоизмеримы в этом отношении. Очень большую часть своей мощности советское хозяйство тратило «на себя» — на обеспечение своего выживания в условиях холодной войны, чтобы не позволить ей перерасти в горячую. Возьмем другую сторону жизнеустройства — не производство, а образ жизни. Что касается быта, то именно за 70-80-е годы страна в целом перешла по главным показателям к современному типу благоустроенного быта. Произошла полная электрификация села и почти полная газификация населенных пунктов, быстро шла телефонизация. Отправление писем и телеграмм, дальние поездки даже на самолете стали для среднего человека обыденной вещью — сравните с тем, что мы видим при антисоветском режиме. Это — массивные и фундаментальные улучшения жизни. Те явления застоя, упадка или даже регресса, на которые указывали критики, говорили, конечно, о неблагополучных тенденциях. Можно говорить даже о болезнях хозяйственной системы. Но на фоне главных, массивных процессов эти дефекты признаками коллапса никак не служили. Надо же взвешивать общественные явления на верных весах. Вызывало, например, нарекания строительство. Известно, что масштабы его были исключительно велики, едва ли не все горожане в этот период испытали переезд (отделялись молодые, получали новые квартиры, улучшали старые и т.д.). Отрасль явно не справилась с такой экспансией, квалификация работников и качество работы упали. Но с тем, что получение квартиры, пусть даже и построенной с огрехами, было для человека ухудшением его жизни, поверить невозможно. А ведь именно так ставят вопрос антисоветские ораторы. Конечно, люди, получив новую квартиру, быстро забывают свои ощущения. Но если бы новоселам сказали об “ухудшении” их жизни в тот момент, они бы просто не поняли. И кривые рамы подгонялись, и щели заделывались — а люди квартирам были рады и коллапса не ожидали. Именно после 1988 г. стал быстро нарастать кризис, грозящий катастрофой. Вызван он был как раз отказом от главных принципов советского хозяйства, попыткой его “гибридизации” с элементами капиталистической экономики совсем иного типа… Катастрофа назревала так быстро, что уже в 1990 г. стали официально говорить об “опасности разрушения народного хозяйства”. Большими усилиями, за счет потери политической стабильности правительство удерживало ситуацию под контролем. Напротив, антисоветские силы делали все возможное, чтобы экономическое положение дестабилизировать и обострить недовольство населения (полезно вспомнить, как вышедшие из КПСС соратники Горбачева разжигали забастовки шахтеров Кузбасса). Рассмотрение принципов и последствий неолиберальной реформы в России выходит за рамки нашей темы. Однако оценка масштабов потерь, которые понесло при этой реформе хозяйство, говорит о масштабе средств, которые регулярно вкладывались в хозяйство при советском строе. Это может служить для нас методическим приемом. Сейчас уже перестали применять прием пропаганды, который был излюбленным в первые годы реформы — утверждение, будто кризис унаследован от советской системы и является просто продолжением созревших в ней тенденций. Сама форма кривых, выражающих динамику экономических показателей, говорит о том, что в 1990-92 гг. произошел именно слом системы, ее убийство политическими средствами. Если мы оценим хотя бы приблизительно те средства, которые с тех пор потеряло хозяйство, мы поймем, с какой интенсивностью работала экономическая машина СССР. Конечно, трудно учесть все средства, которые успели реформаторы растратить за 10 лет. Сколько, например, реально стоило поддерживать военный паритет с Западом? От него отказались, вооружения не разрабатывают и не приобретают, армию распустили — сколько на всем этом сэкономили правительства Гайдара и Черномырдина? Где эти деньги? Десять лет практически не делается капиталовложений в производство, свернуты все большие строительные и мелиоративные программы. Почти не выделялось средств даже на поддержание технической инфраструктуры. Инвентаризация всех этих изъятых из хозяйства средств — большая задача. Есть и очевидные изъятия, например, присвоение правительством Гайдара 372 млрд. руб. вкладов населения в Сбербанке. Когда люди делали эти вклады, покупательная способность рубля была существенно выше, чем доллара, так что реальные средства, изъятые из хозяйства, были огромны. Главный дефект той системы, к которой перешли от советского строя, вовсе не в том, что “новые русские” вывезли 300 млрд. долл. или накупили себе “мерседесов”. Главное, что они при этом уничтожили в десятки, а то и сотни раз больше ресурсов, то есть оказались бессмысленными (с точки зрения интересов общества) хищниками. И это — свойство фундаментальное (в принципе, вся западная экономика именно такова). Рядом с этим свойством тупость советского управления — свойство именно не фундаментальное, а исторически данное и устранимое. Да и потери эта тупость порождала гораздо меньшие, чем нынешняя хищность. В мае-июне 2000 г. в Государственной думе состоялись слушания, на которых обсуждалась возможная стоимость восстановительной программы. Там было сказано: «для создания современной производственной базы запуска производства потребуется не менее 2 триллионов долл.» (запись слушаний опубликована в «Российском экономическом журнале», 2000, № 7). То есть, 2 трлн. долл. нужны еще не для развития, а лишь для повторного запуска хозяйства — как запускают заглохший и заржавевший двигатель. От этой оценки не слишком сильно отличаются и представления правительства. Министр экономики Г.Греф заявил, что для запуска хозяйства требуется 45 трлн. руб. (1,7 трлн. долл.). Он, правда, не сказал, где правительство предполагает достать эти деньги при созданной ныне экономической системе. Ясно, что в рамках монетаризма наше хозяйство восстановлению просто не подлежит. А в рамках советского строя эта проблема, как мы знаем, вполне решаема, поскольку ресурсы соединяются не через рынок, а через план. Об этом говорит опыт восстановительной программы 1945-1952 гг. При обсуждении этих сведений в Интернете один из собеседников, Б., посчитал, что сумма в 2 трлн. долл. сильно завышена. На мой взгляд, она занижена. Стоит вспомнить, что в хозяйство ГДР уж вложен 1 трлн. марок, но ее производство еще далеко от уровня запуска с выживанием в условиях открытого рынка. А ведь стартовые позиции промышленности ГДР в 1990 г. были гораздо лучше, чем у нас сейчас, да и масштабы не те и население не оголодало. Сколько стоит по рыночным ценам восполнить в условиях Сибири и Севера десятилетний перерыв в геологоразведке и обустройстве новых месторождений? Рынок так рынок, надо брать мировые цены на эти работы. Ведь это уже не советская система, мы об этом забываем. Это сказывается на мышлении хозяйственных руководителей. Их сознание расщеплено — они опираются на оставшиеся ресурсы советской системы, другой рукой их же уничтожают, но в своих расчетах исходят из того, что ресурсы эти вечны. Мы практически лишились флота — сколько стоит его закупить или построить? И так — пройдитесь по всем самым массивным системам. Только тракторный парк, который выбит почти полностью, по европейским нормам для фермеров (1 трактор на 10 га) будет стоить 150-200 млрд. долл… Стадо крупного рогатого скота вырезано более чем наполовину — сколько стоит купить 30-40 млн. голов породистого скота? И ко всему этому надо добавить стоимость полной переподготовки рабочей силы. Скорее всего, число 2 трлн. долл. занижено вследствие инерции образа советских цен. Да и западные цены начнут расти из-за общего повышения цен на нефть. Значит, не только все материальные ресурсы, но и рабочая сила резко подорожает (работникам надо питаться, а импорт продовольствия будет обходиться дороже). При этом не видно, почему бы прекратился отток капитала за рубеж. Возьмем одну только отрасль — энергетику. 15 января 2001 г. был опубликован очередной выпуск “Обозрения”, информационно-аналитической справки о положении дел в экономике «Центра развития» (рук. С.Алексашенко, бывший заместитель председателя Центробанка РФ). Там сказано: “В ближайшие десять лет, по оценкам экспертов, выбытие мощностей в течение 2000-2010 гг. возрастет примерно до 10 млн. кВт в год, а существующие темпы ввода новых мощностей уже не будут покрывать их выбытия. В среднем за предшествующие 10 лет вводились мощности около 1,24 млн. кВт в год, в 1999 г. объем ввода новых мощностей составил, по словам зампреда правления РАО «ЕЭС России» Я.Уринсона, лишь 0,84 млн. кВт, в 2000 г. был введен 1 млн. кВт. Помимо этого, изменение топливно-энергетического баланса России в сторону уменьшения доли газа при выработке электроэнергии и переоборудование электростанций на потребление угля потребует дополнительных вложений в отрасль. По оценкам экспертов, потребность в инвестициях в электроэнергетику в 2001-05 гг. будет составлять от 3,8 до 4,4 млрд. долл. в год, а в 2006-10 гг. возрастет до 8,4-9 млрд. долл. в год, тогда как объем инвестиций в основной капитал снизился с 4,9 млрд. долл. в 1997 г. до 1,1 млрд. долл. в 1999 г., а в 2000 г. может составить лишь 1,3-1,5 млрд. долл.”. Говорят о замене нефти и газа углем — но ведь и добыча угля непрерывно падает. В своей пропаганде реформаторы приукрашивают положение дел, называя отдельные случаи благополучных предприятий. На фоне целого это — флуктуации в рамках непрерывно сокращающегося производственного потенциала. Нет капиталовложений — из этого и вытекает угроза катастрофы, а не из нынешнего состояния. До сих пор кое-кто внушает, что в обозримом будущем в рамках нынешней доктрины реформ наше производство выйдет на уровень конкурентоспособности. Я бы сказал, что на трупе слона можно какое-то время выкармливать норок и иметь конкурентоспособную ферму. Но долго содержать ее нельзя — это не то, что выкармливать норок, имея стадо воспроизводящегося скота. Примеры локального благополучия — это норки на трупе. Вновь возьмем один из ключевых ресурсов хозяйства — энергию. В 1999 г. США потребили 1 млрд. тонн нефти, а РФ — 80 млн. тонн. Добыча нефти падает, а за долги надо отдавать все больше и больше. Скоро добыча снова резко упадет, поскольку начнется эффект от прекращения с 1990 г. разведывательного бурения. В этом нет ни капли идеологии, и нехватку энергии не покрыть гениальными мозгами, из которых к тому же большая часть уплывает за рубеж. С газом положение не лучше. В некоторых областях закончили прокладку труб, вогнали в их прокладку большие средства, а газа не подают — нет. Уже ведутся его закупки по мировым ценам у Туркмении. Одновременно идет подготовка к массированному экспорту электроэнергии. Те, кто продолжает отстаивать сегодня антисоветскую доктрину, все время переходят от той проблемы, которая стоит перед страной, на совсем другую проблему. Ведь задача в том, чтобы оживить и восстановить народное хозяйство России в масштабах, достаточных для надежного воспроизводства страны и народа. А нам все время говорят, что в России будут созданы анклавы конкурентоспособного производства. Что такие анклавы можно создать, никто не сомневался и не сомневается. Вопрос-то в том, будут ли эти анклавы в совокупности по своим масштабам достаточны, чтобы обеспечить жизнь 150 млн. человек? Тэтчер считает, что они будут адекватны жизни 15 млн. человек, а З.Бжезинский называет число 50 млн. Вот и цена отказа от советского хозяйства — при нем жило, и вполне прилично, 150 млн. человек. Но и оптимизм относительно анклавов необоснован. Они пока что работают на старых ресурсах — не платят за землю, имеют очень дешевую энергию и используют старую рабочую силу, не отчисляя денег на создание новой. Кроме того, они защищены остатками советского железного занавеса. А надо прикинуть, как будут выглядеть эти анклавы, когда РФ введут в ВТО. Ведь один из главных смыслов ВТО — обязательство всех стран, не входящих в ядро системы, отказаться от собственной научно-технической деятельности. Запатентовать свои разработки нам будет почти невозможно — таково разделение труда, предусмотренное ВТО. А значит, все передовые предприятия, о которых нам говорят по телевизору, все равно станут филиалами ТНК или сойдут со сцены. Антисоветская интеллигенция поддержала главные принципы либеральной реформы, но при этом все ее виднейшие представители признают, что никто не может дать гарантии, что мы «выкарабкаемся». То есть, эти люди поддержали смертельно опасную операцию над своей больной страной — «против воли больного», как признали сами демократы. Причем болезнь вовсе не требовала такой операции, а о заведомом вреде этой операции и ее опасности для жизни предупреждали очень многие авторитетные специалисты. Тут безответственность порождена идеалами. Для одних страна обладает святостью, которая не позволяет так легко решаться на смертельно опасные манипуляции. Для других страна — объект, с которым можно обращаться свободно. |

|

|

|

|

|

|

#714 | |

|

Заблокирован

Регистрация: 20.11.2011

Сообщений: 2,486

Репутация: 276

|

Цитата:

Но учителя советские учили детей именно такой трактовке. Зачем?Лень тему развивать. |

|

|

|

|

|

|

#715 | |

|

Местный

Регистрация: 12.07.2011

Сообщений: 1,477

Репутация: 359

|

Цитата:

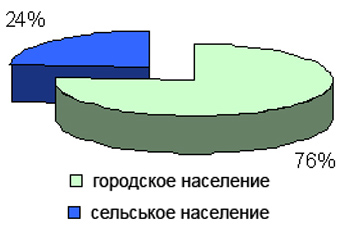

Вот статистика США. Сельских поселений, особенно, таких как в России, в США нет. Население, занимается сельским хозяйством, живет в отдаленных друг от друга фермерских хозяйствах. К сельским жителям, которые не связаны с сельскохозяйственным производством, в США относят также жителей поселков численностью до 2,5 тыс. человек. Всего в США насчитывается 64 млн. сельских жителей, или 24% населения страны.  Мы не могли исчерпать себя при таком количестве образованных людей- учёных, инженеров, профессиональных рабочих. Система образования работала как надо. Всё, что вы утверждаете банальный миф причём исходящий от вас.А вот сейчас вы можете легко найти среди руководящего персонала людей которые не могут "сбацать" банальный эскиз, а среди рабочих где должны быть профи в лёгкую найдёте полубезграмотных "специалистов" . Спутник так и не долетевший до Марса не впечатляет? Можно ещё много примеров приводить но ситуация от этого на сегодня лучше не станет. |

|

|

|

|

|

|

#716 | |

|

Заблокирован

Регистрация: 20.11.2011

Сообщений: 2,486

Репутация: 276

|

Цитата:

И еще как! Почему:неверно сформулировали цели! Выставили некорректные задачи,для достижения этих целей и вот он результат! Т.е.все эти прекрасные ,образованные люди,под руководством таких же блестящих управленцев не знали куда идут,зачем,скока будут идти,и конечно же-скока стоит этот поход! Утрированно,но результаты известны! |

|

|

|

|

|

|

#717 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

|

|

|

|

|

|

|

#718 | |

|

Местный

Регистрация: 28.05.2009

Сообщений: 3,426

Репутация: 704

|

Цитата:

Что разогрело "русскую весну"? Майсурян Александр 13.12.2011 Чтобы правильно оценить разворачивающиеся сейчас в России события, и найти в них своё место, надо прежде всего понять их внутреннюю пружину. Говорят, что народное возмущение вызвано грубыми фальсификациями на "выборах" 4 декабря. Но ведь ни для кого ни секрет, что все без исключения путинские голосования были подтасованы, порой даже ещё более грубо, чем сейчас (да и все ельцинские, пожалуй, тоже - начиная, как минимум, с референдума по конституции 1993 года). Почему же возмущение вспыхнуло именно сейчас, а не пять, не десять лет назад? Ответ: "терпение народа кончилось!" - тоже ровным счётом ничего не объясняет, потому что тут же возникает вопрос: допустим, но почему оно кончилось именно сейчас? На самом деле, чтобы понять очевидное, начать придётся немного издалека. Что, собственно, двигало все крупные исторические этапы за последние 60 лет отечественной истории - "оттепель", "застой", "перестройку" и нынешнюю волну, немного опрометчиво, если судить по календарю, названную "русской весной"? Изначальный мотор, как ни странно, всегда бывал один и тот же: элита жаждала покоя. Парадокс: стремление к покою раз за разом становилось двигателем перемен! После смерти Сталина в 1953 году высшими слоями советского общества владело одно и то же смутное, но непреодолимое желание: чтобы они жили, как живут, но без риска неожиданного политического ареста (не говоря уж о худшем). На ХХ съезде КПСС Н. С. Хрущёв в своём "закрытом докладе" нашёл нужные слова, чтобы выразить и претворить это желание в политическую жизнь. Элита в 1956 году заключила между собой своего рода "хабеас корпус" - договор о неприкосновенности личности. И противники Хрущёва после 1956 года - Молотов, Каганович, Маленков... - хоть их и исключали из партии и нещадно публично поносили - сохранили и жизнь, и свободу. К 1964 году у элиты созрело и оформилось следующее желание: чтобы не только жизнь и свобода, но и социальный статус каждого "элитария", то есть бюрократа, был пожизненно неприкосновенным. Это привело к следующей "дворцовой революции" - отставке Хрущёва и брежневскому лозунгу "стабильности кадров". Самое большее, что теперь грозило бывшим руководителям, - почётное увольнение на персональную пенсию. Поэт Борис Слуцкий писал об этом: Теперь не каторга и ссылка, Куда раз в год одна посылка, А сохраняемая дача, В энциклопедии - столбцы, И можно, о судьбе судача, Выращивать хоть огурцы. Но и этого завоевания к середине 80-х элите уже показалось мало. Возникло следующее желание: чтобы социальный статус не только сохранялся пожизненно, но и передавался по наследству. По этому поводу можно ещё раз вспомнить знаменитое предсказание Льва Троцкого: "Привилегии имеют лишь половину цены, если нельзя оставить их в наследство детям. Но право завещания неотделимо от права собственности. Недостаточно быть директором треста, нужно быть пайщиком. Победа бюрократии в этой решающей области означала бы превращение её в новый имущий класс". Именно это непреодолимое стремление стало главной пружиной, настоящим "мотором" горбачёвской перестройки, а все красивые слова об "ускорении", "обновлении социализма", "возвращении к Ленину", и пр. и пр. - всего лишь шелухой, прикрывающей её подлинную суть. Кстати, как говаривал В. И. Ульянов, "люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов". Ну, а что же стало мотором нынешней "русской весны"? Да всё то же - желание элиты, чтобы её собственность, полученная в ходе перестройки и ельцинских "реформ", была по-настоящему "священной и неприкосновенной". Позволю себе процитировать, что автор этих строк писал на ФОРУМе.мск ещё в 2009 году: "В области экономики (это, конечно, главное): российская элита ещё не признана равноправной частью мировой (западной) элиты. Возрожденная частная собственность не является в полном смысле слова священной и неприкосновенной. Таким образом, размен власти на всемирную валюту - собственность, начатый в 80-е годы, не доведён до конца... Буржуазная элита недовольна тем, что восстановленная частная собственность пока не является священной и неприкосновенной, что видно по делам Гусинского, Березовского и особенно ЮКОСа. Государственные чиновники могут в два счёта распотрошить любого олигарха, прислав к нему "доктора", как в пресловутый "Мечел". Пуповина между частной собственностью и породившей её государственной властью не перерезана, и порой даже начинает качать кровь "в обратную сторону", от плода к матери... В связи с этим, с точки зрения буржуазной элиты и интеллигенции, назрел второй раунд Реставрации - оранжевая революция. Он может пройти и сверху, если нынешняя власть или её преемники сумеют сыграть на опережение, доделать Реставрацию сверху. По многим признакам, именно в этом - в "оранжевой революции сверху" - и заключался главный смысл проекта "Преемник"". Так что же случилось накануне освистывания нашего вчера ещё обожаемого премьера и лавинообразного разрастания протестов против подтасовки выборов? Да вот именно то и произошло - стало ясно, что проект "Преемник" - это обыкновенная лубянская "подстава", и никакой "революции сверху" ожидать не приходится. Элита - включая и то, что принято называть "средним классом" - почувствовала грандиозное разочарование. Оказывается, целых четыре года её нагло водили за нос, когда бормотали мантры о том, что "свобода лучше несвободы" и "не надо кошмарить бизнес". Её попросту надули, развели, как лохов! Вот всё это разочарование и сложилось в необходимый элемент классической революционной ситуации - "верхи не могут управлять по-старому". Могут спросить: а как же "низы", народ? Ну, народ-то уже давным-давно "не хочет по-старому жить". Проблема только в том, что в своих протестах до сих пор (например, против монетизации) простые люди неизменно наталкивались на твёрдый монолит правящей элиты. И вот - наконец-то! - по этому ледяному монолиту побежала трещинка. Разумеется, возмущение народа, как и возмущение элиты, выплеснулось последними событиями в центре Москвы. Совсем так, как это было в конце 80-х годов, когда элита добивалась перевода своих привилегий в собственность, а народ бурно протестовал в Лужниках против "привилегий бюрократов". Эти два потока тогда слились воедино и принесли нас туда, где мы сейчас находимся... Что же дальше? Мы уже обладаем опытом эпохи "перестройки", и хорошо знаем, что, добившись своего - политической власти, реформаторская часть элиты без колебаний сливает все надежды, чаяния, требования народа в канализацию. Не стесняется при этом устроить и расстрел "осатанелой толпы", как непринужденно выражались г-да либералы в октябре 1993 года. Иначе говоря, народная протестная активность играет роль "второй ступени ракеты", выводящей на заданную орбиту очередных элитарных "реформаторов". Которые затем благополучно отцепляют её, чтобы она упала вниз и "сгорела в плотных слоях атмосферы". Спрашивается: можно ли этому противостоять и если да, то как? Средство есть: политики, выражающие не элитарные, а антиэлитарные, народные чаяния, ни в коем случае не должны вмонтироваться в качестве маховиков, шестеренок или тем паче винтиков в элитарный механизм. Пусть у "русской весны", если уж она началась, будет несколько моторов протеста, а не один-единственный - ельцинистский, как это было в 1989-1991 годах. Тогда, даже если господа Немцовы и Навальные, выйдя на "заданную орбиту", отцепят свой мотор, остальные моторы продолжат работать за счёт народного гнева и протеста, и набирать высоту. Разумеется, господа элитарные победители могут попробовать повторить октябрь 1993 года (глядя глубже в историю - июль 1917-го, июнь 1848-го...) и по-свойски разобраться с "осатанелой толпой". Даже, можно предположить, непременно попробуют. Ну, тут уж мы посмотрим - кто кого... |

|

|

|

|

|

|

#719 | |

|

Заблокирован

Регистрация: 20.11.2011

Сообщений: 2,486

Репутация: 276

|

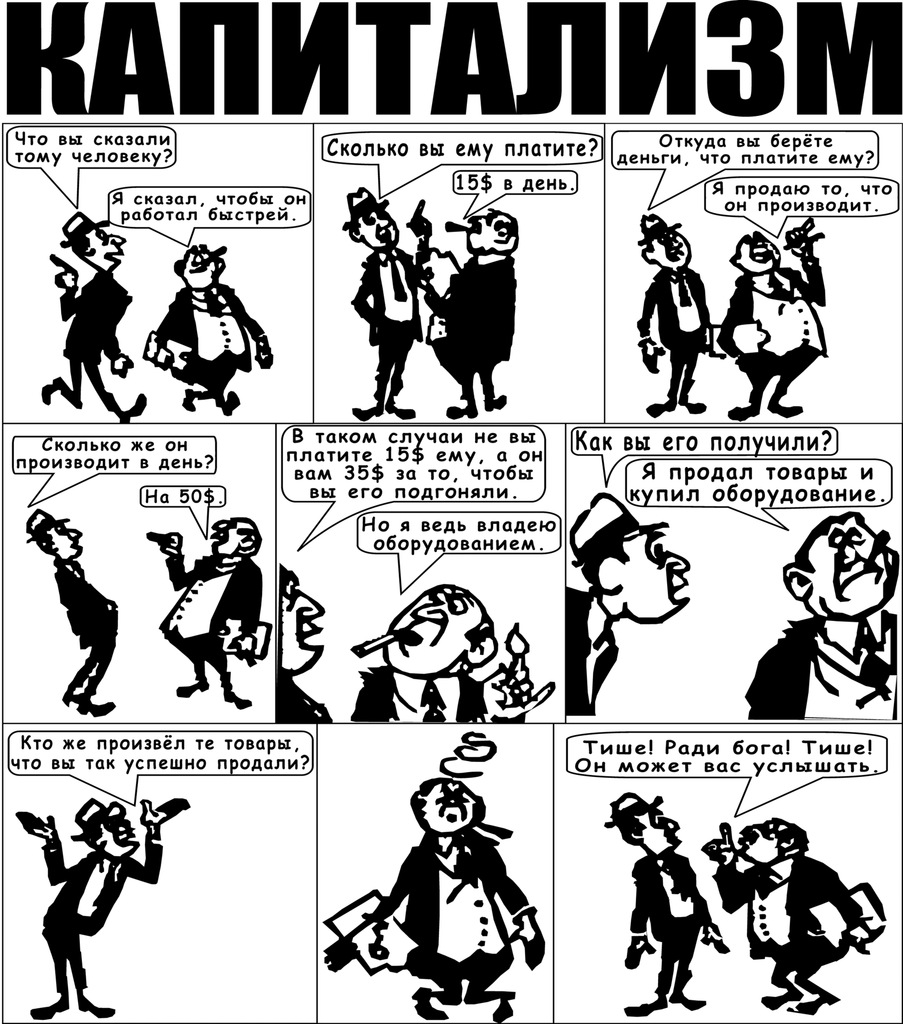

Цитата:

Все утрированно и пупулистски! Выноси идею,прокредитуйся,организуй! А риски? Прямо как все легко,ага! Убытки-прибыли,в любом случае рабочим плати! Все очень сложно! |

|

|

|

|

|

|

#720 |

|

Заблокирован

Регистрация: 20.11.2011

Сообщений: 2,486

Репутация: 276

|

[QUOTE=DONK;248847]Для ваших высказываний нет фактических оснований. (смотрите пост выше). А реальная причина не имеет к социализму ни какого отношения:

Коммунизм к 1980 году. Забавная темка,не более! |

|

|

|

|

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| мы-советские люди! | коммунист1917 | Преимущества и недостатки СССР | 73 | 21.02.2012 01:04 |

| Сталин: время, люди, Империя | Michael | Каталог красных ресурсов | 2 | 10.01.2012 19:55 |

| Добрые и злые люди | disman3 | Общение на разные темы | 4 | 22.12.2009 06:45 |

| Если бы не Чубайс, мы бы жили в едином государстве под руководством Лукашенко? | Admin | Новости Российской политики и экономики | 9 | 20.12.2009 19:12 |