|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|||||||

| Исторические имена России Известные и не известные, созидатели и разрушители России |

|

|

|

Опции темы |

|

|

#2871 |

|

Местный

Регистрация: 29.12.2010

Адрес: Россия

Сообщений: 8,100

Репутация: 1377

|

Ничего не извратил. В полном соответствии с названиями. Тот же самый смысл.

Да, ... либерастия не лечится...

__________________

Не рой другому яму. Просто дай лопату и укажи, где копать. |

|

|

|

|

#2872 |

|

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Адрес: Смоленск

Сообщений: 8,853

Репутация: -32

|

http://www.echo.msk.ru/blog/fedor/932000-echo/ Немногие знают сейчас, что социальное страхование и рабочее законодательство России к 1912 году было лучшим в мире — об этом публично заявил американский президент Тафт в 1912 году [Буркин А. И., Начало. М.: Купина, 1997]. Но , думаю, ещё меньше людей знают, что к 1914 году уже практически все «бюджетники» (говоря нынешним слэнгом) имели право на государственную «пенсию по старости». К 1914 году право на государственную пенсию за выслугу лет («за долговременную беспорочную службу») имели все «бюджетники», то есть: чиновники всех ведомств, всех классов, а также канцеляристы; офицеры и прапорщики армии, таможенной службы, жандармского корпуса и др.; учителя (в том числе народные, начальных классов), законоучителя и служащие духовных учебных заведений, а также преподаватели, профессора университетов и других учебных заведений; ученые и инженеры на всех казенных заводах, всех ведомств и организаций; врачи и фельдшеры (в том числе ветеринарной службы), а также служащие и нижние чины (обслуга) казенных больниц и заведений; к 1914 году право на государственную пенсию за выслугу лет получили и рабочие казеных заводов [Фельдман М.А. Стимулы к труду в промышленности Урала в первые десятилетия XX века. с.45]. У обычных граждан Российской империи пенсионное обеспечение состояло из нескольких слагаемых. Главное, конечно, это государственная пенсия «за долговременную беспорочную службу» либо пенсия по болезни (инвалидности) в случае вынужденного досрочного ухода с работы по состоянию здоровья, причем с 1912 года пенсия по инвалидности выплачивалась и рабочим частных предприятий. Второе слагаемое — эмеритура — сумма, выплачиваемая отдельными ведомствами (например, инженеров путей сообщения, горно-инженерным, юстиции и так далее) своим пенсионерам из кассы взаимопомощи пожизненно при условии, что человек отчислял в эту кассу взносы на протяжении десяти лет. Размер эмеритуры порой не уступал размеру государственной пенсии! И третье: пенсии, полагающиеся кавалерам наиболее престижных государственных наград. На самом деле этот контингент был не мал, и включал также солдат, награжденных георгиевскими крестами. В годы Первой мировой георгиевские кресты разных степеней получили почти полтора миллиона солдат — все они имели бы после войны и многие другие льготы. Имели бы... Возвращаясь к пенсиям за выслугу лет («по старости»), следует сказать, что единого для всей империи возраста, по достижении которого человек автоматически считался пенсионером, не было. Но чтобы получить пенсию в размере 100% своей зарплаты (тогда говорили «получить полный оклад») следовало проработать 35 лет. Речь об общем стаже, советское изобретение «непрерывный стаж» в те времена известно не было. Работники, прослужившие 25 и более лет, имели право на «половину оклада». Каковы были пенсии за выслугу лет у рабочих до1917 года? — Поскольку они были введены только в 1914 году, а во время войны вряд ли о них писали где либо (во всяком случае мне не удалось найти сведений об этом в публикациях того времени), то оставалось искать только в архивных публикациях по истории рабочего движения в России первых послереволюционых лет (до середины 1920-х годов статистики еще не врали). Один такой источник мне удалось найти: согласно опубликованным в 1923 г. данным «Архива истории труда в России» [Архив истории труда в России. Книга 9. Петроград, 1923., с.135, 141] пенсии у рабочих Петрограда в начале 1917 г. очень сильно различались — в пределах от 300 до 3000 р. (и более) в год (т.е. от 25 до 250р. в месяц) — Напомним, что средняя по России месячная зарплата рабочих в начале 1917 года составляла 116 рублей (на оборонных заводах не менее 160-ти и до 400 рублей), а средний бюджет семьи из трех человек составлял 169 рублей [13, Книга 9, с.59-60].. Накануне Февральской революции пенсии были повышены: минимальные на 75%, максимальные на 25%. Там же («Архив истории труда в России», с. 135) указано, что семьям рабочих, призванных на военную службу, сохранялось содержание (в том числе пенсия кормильца семьи), в зависимости от семейного положения: семьям с детьми — 100% содержания, бездетным — от 75 до 50%. Возвращаясь к пенсионному законодательству 1912 года, пенсионные льготы предоставлялись прежде всего тем, кто вынужден был досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья. Право на максимальную пенсию они получали при выслуге 30 и более лет. Стаж от 20 до 30 лет обеспечивал 2/3 оклада, а от 10 до 20 лет — треть. Если болезнь не позволяла человеку не только работать, но даже ухаживать за собой, «полный оклад» полагался после 20 лет работы, 2/3 при выслуге не менее 10 лет, а треть — при наличии трудового стажа хотя бы пять лет. Помимо трудового стажа было еще одно принципиальное условие: служба на протяжении всех лет должна была быть «беспорочной». Нечего было надеяться на пенсионное обеспечение тем, кто хотя бы раз был уволен «по статье»: «отрешен от должности» судом или же «удален от должности» по распоряжению начальства. Не полагалась пенсия лицам, отбывшим наказанием за уголовные преступления. В число последних включали и «политических» осужденных, от народовольцев до большевиков. Что касается уволенного по статье через суд или начальством, он мог устроиться на другую работу и там заслужить пенсию. В этом случае отсчет выслуги лет начинался с нуля. Сложнее было гражданину, имевшему проблемы с Уголовным кодексом. По российскому законодательству никто не мог вернуть ему утраченные пенсионные права, кроме, разумеется, государя. Однако прошение на имя главы государства следовало подавать не сразу по отбытии наказания, а хотя бы после трех лет беспорочной службы. Этот минимальный стаж служил свидетельством того, что вчерашний правонарушитель стал на путь исправления и может быть прощен. Все это было предусмотрено Сводом Законов Российской Империи к 1914 году, а также Уставом о промышленном труде [Свод законов Российской империи /КонсультантПлюс: Классика российского права (http://civil.consultant.ru/code/).], [став о промышленном труде Российской Империи / Киселев И. Я. Трудовое право России. М.:, 2001. (http://www.hist.msu.ru/Labour/Law/ustav.htm )] *** Революции 1917 года и Гражданская война разорили страну и народ, но НЭП позволил довольно быстро восстановить хозяйство и уровень жизни как рабочих (за исключением жилищных условий), так и крестьян. С началом сталинской коллективизации в 1929 году и свертывания НЭПа уровень жизни не только крестьян, но и рабочих начал быстро падать. Минимум уровня жизни рабочих по критерию соотношения зарплаты и потребительской корзины до Великой Отечественной войны пришелся на 1940 год — он был в два раза меньше, чем в 1913 году (подробнее об этом см. мою статью в этом блоге: ([http://echo.msk.ru/blog/fedor/929486-echo/ Уровень жизни в 1913 году: сравнение с СССР и современной РФ ] ). Только к концу 1950-х годов уровень жизни рабочих достиг дореволюционного. А крестьян и всех прочих — так никогда и не достиг.... Что касается советских пенсий, то при Сталине, и ещё до 1956 года они были мизерными, прожить на них было невозможно. — только хрущёвская пенсионная реформа довела средний уровень советских пенсий до 40% от средней по стране зарплаты. *** В начале статьи — одна из многих сотен фотографий Сергея Михайловича Прокудина-Горского (1863-1944), сделанных этим замечательным изобретателем цветной фотографии в начале ХХ века. Очень советую посмотреть его работы, они есть в интернете. Это цветные фотографии России начала ХХ века очень высокого качества. Но главное в том, что сквозь эти фото проступают душа и дух того времени. Приведённая фотография — это семья рабочих одного из заводов города Златоуста (фото около 1907 г.). Кстати, 8-часовой рабочий день был введён на горнодобывающих и металлургических заводах Златоуста ещё в 1898 году. |

|

|

|

|

#2873 | |

|

Местный

Регистрация: 29.12.2010

Адрес: Россия

Сообщений: 8,100

Репутация: 1377

|

Цитата:

А потому художник снабдил рисунки надписями типа "Духовенство на принудительных работах". И каждому в то время было ясно, что хватит попам на дармовщинку жрать и мозги пудрить - пора и поработать на благо общества.    И "Голод в Петрограде" тоже надпись специально сделана и каждый в то время знал, что не большевики голод устроили, а царь и "временные". И каждый в то время знал, из-за чего голод и кто не желает, чтобы бедняк человеком стал, а не скотиной.  Топорно работаете, "господин" либераст.

__________________

Не рой другому яму. Просто дай лопату и укажи, где копать. |

|

|

|

|

|

#2874 |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

С чего бы начать? Одной из главных приманок большевиков был лозунг восьмичасового рабочего дня. Каким же он был за тридцать лет до 1917 года? Большая часть относительно крупных фабрик и заводов работала круглосуточно - в самом деле, не для того хозяин дорогие машины покупал, чтобы они по ночам стояли. Естественно, так работали металлурги с их непрерывным циклом, а кроме того, практически все прядильные и ткацкие производства, заводы сахарные, лесопильные, стеклянные, бумажные, пищевые и пр.

На фабриках и заводах с посменной работой естественным и самым распространенным был 12-часовой рабочий день. Иногда этот рабочий день был непрерывным - это удобно для рабочего, но не для фабриканта, потому что к концу смены рабочий уставал, вырабатывал меньше и был менее внимателен, а значит, и продукт шел хуже. Поэтому часто день делился на две смены по 6 часов каждая (то есть, шесть часов работы, шесть отдыха, и снова шесть работы). Товар при этом шел лучше, правда, рабочий при таком режиме "изнашивался" быстрее - но кого это, собственно, волновало! Эти изотрутся - наберем новых, только и всего! Но и это еще не самый худший вариант. А вот какой порядок был заведен на суконных фабриках. Дневная смена работала 14 часов - с 4.30 утра до 8 вечера, с двумя перерывами: с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 1.30 дня. А ночная смена длилась "всего" 10 часов, но зато с какими извращениями! Во время двух перерывов, положенных для рабочих дневной смены, те, что были в ночную смену, должны были просыпаться и становиться к машинам. То есть они работали с 8 вечера до 4.30 утра, и, кроме того, с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 1.30 дня. А когда же спать? А вот как хочешь, так и высыпайся! Но 12-часовой рабочий день был, так сказать, базовым вариантом, на достаточно крупных предприятиях, с использованием машин. А на более мелких кустарных заводишках, где не было посменной работы, хозяева эксплуатировали рабочих кто во что горазд. Так, по данным исследователя Янжула, изучавшего Московскую губернию, на 55 из обследованных фабрик рабочий день был 12 часов, на 48 - от 12 до 13 часов, на 34 - от 13 до 14 часов, на 9 - от 14 до 15 часов, на двух -15,5 часов и на трех - 18 часов. Как можно работать 18 часов? "Выше 16 и до 18 часов в сутки (а иногда, хотя трудно поверить, и выше) работа продолжается постоянно на рогожных фабриках и периодически - на ситцевых... а нередко достигает одинаковой высоты рабочее время при сдельной работе на некоторых фарфоровых фабриках. Из Казанского округа сообщается, что до применения закона 1 июня 1881 г. работа малолетних (до 14 лет! - Е. П.) продолжалась на некоторых льнопрядильных, льноткацких фабриках и кожевенных заводах 13,5 часов, на суконных фабриках - 14-15 часов, в сапожных и шапочных мастерских, а также маслобойнях - 14 часов... Рогожники г. Рославля, например, встают в час полуночи и работают до 6 часов утра. Затем дается полчаса на завтрак, и работа продолжается до 12 часов. После получасового перерыва для обеда работа возобновляется до 11 часов ночи. А между тем почти половина работающих в рогожных заведениях - малолетние, из коих весьма многие не достигают 10 лет" (Пажитнов К. Указ. соч. С. 54). А специально для сторонников теории "дикой России" могу сослаться на рассказ Джека Лондона "Отступник", где подробно описана судьба американского мальчика, который с семи лет работал на текстильной фабрике - правда, не по 18 часов, но, учитывая то, что работа была посменной, уж не меньше двенадцати. Это тот капитализм, в который так мечтают вернуться наши господа либералы. Предприятий, где продолжительность рабочего дня была более 12 часов, насчитывалось в 1880-е годы около 20%. (Напоминаем, что именно в конце 80-х годов Иосиф начал свою трудовую биографию на небольшой обувной фабрике Адельханова.) И это еще не все. Даже при таком рабочем дне фабриканты практиковали сверхурочные по "производственной необходимости". Так, то время, который рабочий тратил на уборку рабочего места, на чистку и обслуживание машин, в рабочий день не входило и не оплачивалось. А иной раз хозяин воровал у работников время по мелочам - на нескольких прядильных фабриках были обнаружены особые часы, которые в течение недели отставали ровно на час, так что продолжительность трудовой недели получалась на час больше. Рабочие своих часов не имели, и даже если знали о таких фокусах хозяев, то что они могли сделать? Не нравится - пожалуйте за ворота! В среднем по всем обследованным производствам продолжительность рабочей недели составляла 74 часа (тогда как в Англии и Америке в то время она была 60 часов). Никакого законодательного регулирования продолжительности рабочего дня не существовало - все зависело от того, насколько жажда наживы хозяина перевешивала его совесть. Точно так же от совести хозяина зависела и выплата заработанных денег. Мы привыкли получать зарплату два раза в месяц, а если дают всего один раз - так это уже вроде бы ущемление прав. А тогда на многих производствах деньги выдавались не каждый месяц, а когда хозяину на ум взбредет. "Взбредало" обычно под большие праздники, а то и вообще два раза в году - на Рождество и на Пасху. Как мы увидим чуть ниже, у такой практики был свой шкурный интерес. Контора платила рабочим когда хотела, не признавая за собой никаких обязательств, зато рабочий был опутан договором, как сетью. Так, на фабрике Зимина (Московская губерния) за требование расчета раньше срока рабочий лишался полутора рублей за каждый оплачиваемый месяц. На химическом заводе Шлиппе у пожелавших уйти вычитали половину, а на бумагопрядильной фабрике Балина и Макарова "рабочие и мастеровые, поступившие на фабрику с Пасхи, все обязаны жить до октября месяца, а ежели кто не пожелает жить до срока, то лишается всех заработанных денег". Не говоря уже о том, что администрация могла уволить работника когда сама пожелает - за собой она никаких обязательств не признавала. Если это и можно признать "отеческим" отношением, то разве что в духе диких народов: "Мой сын - мое имущество: хочу - продам, хочу - сам съем". Такой порядок расчета давал фабрикантам еще одну дополнительную, но весьма приятную статью дохода. Поскольку расчет рабочий получал лишь в конце срока найма или как хозяин соизволит, то денег у него не было, а кушать ведь хочется каждый день! И тут на сцену выходили фабричные магазины, где можно было брать продукты в долг под зарплату. Естественно, цены в этих магазинах были на 20-30% (в лучшем случае) выше, чем в городе, а товар завозился самого дурного качества. Монополия-с... Теперь о заработной плате - ведь человек может работать в любых условиях и не жаловаться, если ему хорошо платят. В 1900 году фабричная инспекция собрала статистику средних зарплат по отраслям. А то у нас любят с цифрами в руках доказывать, что рабочие жили хорошо, - берут высококвалифицированного слесаря или токаря и показывают: вот столько он зарабатывал, а вот столько стоил хлеб... Забывая, что кроме слесарей были ведь еще и чернорабочие. Итак, в машиностроительном производстве и металлургии рабочие получали в среднем 342 рубля в год. Стало быть, в месяц это выходит 28, 5 рублей. Неплохо. Но обратившись к легкой промышленности, мы видим уже несколько иную картину. Так, обработка хлопка (прядильные и ткацкие мануфактуры) - 180 рублей в год, или 15 в месяц. Обработка льна - 140 рублей в год, или 12 в месяц. Убийственное химическое производство, рабочие на котором до старости не доживали, - 260 рублей в год, или 22 в месяц. По всей обследованной промышленности средняя зарплата составляла 215 рублей в год (18 в месяц). При этом платили неравномерно. Заработок женщины составлял примерно 3/5 от уровня взрослого мужчины. Малолетних детей (до 15 лет) - 1/3. Так что в среднем по промышленности мужчина зарабатывал 20 рублей в месяц, женщина - 12, а ребенок - около семи. Повторяем - это средний заработок. Были больше, бывали и меньше. Теперь немножко о ценах. Угол, то есть место на койке, в Петербурге стоил 1-2 рубля в месяц, так называемая "каморка" (это не комната, как можно бы подумать, а кусочек комнаты, разгороженной фанерными перегородками, что-то вроде знаменитого общежития из "Двенадцати стульев") стоила 5-6 рублей в месяц. Если рабочие питались артелью, то на еду уходило самое меньшее 6- 7 рублей в месяц на человека, если поодиночке - более семи. Одиночка при среднем заработке мог прожить, но ведь любому человеку свойственно стремиться создать семью - и как прикажете ее кормить на такой заработок? Поневоле дети рабочих с 7-10 лет тоже шли работать. Причем женщины и дети составляли категорию самых низкооплачиваемых рабочих, оттого-то потеря кормильца была уже не горем, а трагедией для всей семьи. Хуже смерти была только инвалидность, когда отец работать не может, а кормить его надо. Да, кстати, еще штрафы мы забыли! Как вы думаете, за что штрафовали? Во-первых, естественно, за опоздание. Завод Мартына (Харьковский округ): за опоздание на 15 минут вычитается четверть дневного заработка, на 20 минут и более - весь дневной заработок. На писчебумажной фабрике Панченко за час опоздания вычитается как за два дня работы. Но это как бы строго, но понятно. А как вы думаете, за что еще штрафовали? Впрочем, тут современной фантазии не хватит, что бы такое придумать, надо доподлинно быть "отцом" рабочих. Фабрика Пешкова: штраф в один рубль, если рабочий выйдет за ворота (в нерабочее время, ибо выход за ворота фабрики был вообще запрещен!). Мануфактура Алафузова (Казань): от 2 до 5 рублей, если рабочий "прошелся, крадучись, по двору". Другие примеры: 3 рубля за употребление неприличных слов, 15 копеек за нехождение в церковь (в единственный выходной, когда можно поспать!). А еще штрафовали за перелезание через фабричный забор, за охоту в лесу, за то, что соберутся вместе несколько человек, что недостаточно деликатно рабочий поздоровался и пр. На Никольской мануфактуре благодетеля нашего Саввы Морозова штрафы составляли до 40% выдаваемой зарплаты, причем до выхода специального закона 1886 года они взыскивались в пользу хозяина. Надо ли объяснять, как администрация старалась и как преуспевала в самых разнообразных придирках? Ну, переведем дух и двинемся дальше. Об условиях труда и быта рабочих - отдельный разговор. Об охране труда в то время говорить вообще почти не приходилось - это относилось всецело на христианское чувство хозяина. (Кстати, в случае увечья рабочего он ничем не отвечал: может кинуть пособие, а может прогнать за ворота - и живи, как хочешь). В Царстве Польском по части условий труда было, пожалуй, самое лучшее положение в Российской империи. И вот что пишет фабричный инспектор Харьковского и Варшавского округов Святловский, который лично осмотрел 1500 (!) предприятий, насчитывающих 125 тыс. рабочих - то есть, в основном, мелких. "Относительно рабочих помещений можно принять за правило следующее положение: если во вновь воздвигаемых фабриках далеко не всегда обращается внимание на требования строительной гигиены, то в старых фабриках и особенно в мелких заведениях эти требования всегда и благополучно игнорируются, и нигде не имеется приспособлений ни для вентиляции, ни для удаления пыли" (Пажитнов К. Указ. соч. С. 18). Так, сушильни на махорочных фабриках таковы, что даже привычного рабочего, который пробыл там 15 минут, иной раз вытаскивали в глубоком обмороке. "При входе в сушильню дух захватывает почти в той же мере, как и при входе в помещение химических заводов, где вырабатывается соляная кислота". Да, кстати, химические заводы - вот где были настоящие фабрики смерти. Московская губерния (относительно цивилизованная): "На химических заводах в подавляющем большинстве случаев воздух отравляется различными вредными газами, парами и пылью. Эти газы, пары и пыль не только вредят рабочим, причиняя более или менее тяжкие болезни от раздражения дыхательных путей и соединительной оболочки глаз и влияя на пищеварительные пути и зубы, но и прямо их отравляют... На зеркальных мелких заводах рабочие страдают от отравления ртутными парами. Это обнаруживается в дрожании рук, в общем упадке питания и дурном запахе изо рта". Кстати, один из таких заводов - по производству свинцовых белил - красочно описан В. А. Гиляровским в очерке "Обреченные". Фабрики тогдашние мало походили на нынешние, где даже если есть проблемы с вентиляцией, то по крайней мере достаточно самого воздуха. Но исследователи условий труда на кустарных и полукустарных производствах, таких, как табачные, спичечные фабрики и пр., пришли в ужас, когда измерили, сколько воздуха приходится на одного работающего. Получалось иной раз половина, а иной раз и треть кубической сажени (сажень - около 2 метров. Соответственно, кубическая сажень - около 8 куб. метров). При этом единственной вентиляцией зачастую служили открытая дверь и форточка в окне, которую рабочие закрывали по причине сквозняков. Ну а теперь дадим слово самим фабричным инспекторам. Вот все о тех же несчастных рогожниках (более половины работающих - дети!): "На всех фабриках без исключения мастерские дают на каждого рабочего, или, вернее, живущего, менее принятой нами нормы в 3 куб. сажени, а 2/3 из них дают менее 1 куб. сажени на человека, не считая при том массы воздуха, вытесняемого мочалой и рогожами. На 7 кожевенных заводах было найдено отопление "по черному" - без труб. Из 1080 фабрик Московской губернии периодическое мытье полов существовало только на трех!" "Работа в паточной (на сахарных заводах. - Е. П.) положительно вызывает особую, чисто профессиональную болезнь, именно нарывы на ногах. В паточном отделении рабочий все время стоит в патоке босиком, при чем малейшая ссадина или царапина разъедается, и дело доходит до флегмонозных воспалений. Высокая температура и господствующие сквозняки вызывают ревматические заболевания... ...В квасильне, где более всего работают дети от 7 лет, у здорового, но непривыкшего человека через четверть часа разболится до обморока голова от невыносимой вони и сырости, которую издает квасящийся уголь... В костопальне дети от 7 лет (которые работают также 12 часов) ходят и распластывают горячую крупку, от которой пыль буквально покрывает их с головы до ног... В прачечной - девочки от 14 лет, совершенно голые, моют грязные от свекловичного сока салфетки в сильно известковой воде, от которой лопается у них кожа на теле... ...К числу наиболее вредных работ на сахарных заводах следует отнести работы с известью, которые состоят в гашении, переноске и разбалтывании извести с водою. Мельчайшие частицы ее носятся в воздухе, покрывают платье и тело рабочих, действуют разрушающим образом на то и другое, разъедают глаза и, несмотря на повязки (российский фабричный "респиратор" - во вредных цехах лица обматывали тряпками. - Е.П.), проникают в легкие и вызывают разного рода легочные страдания... ...Особенно часто плохи на суконных фабриках "мокрые" отделения - это настоящие сырые, промозглые подвалы, а между тем полураздетые работницы постоянно ходят из них в сушильню, где температура доходит до 40 град. С. ...Существует одна фабрика (Головиной), которая во время работы... ходит ходуном. Для того чтобы попасть в помещение, где установлены чесальные машины, нужно пролезть через входное отверстие, отстоящее от парового двигателя с его движущимися частями не более как вершков на 6-7 (около 30 см. - Е. П.); валы расположены на высоте ниже человеческого роста... ...Желудочные скоропреходящие боли (гастралгии) знакомы всем табачным работникам. Это, можно сказать, настоящее профессиональное их заболевание. Вообще нервные страдания (от отравления никотином) так часты на табачных фабриках, что зачастую на вопрос: "Ну, как здоровье?" получается от рабочих ответ: "Да мы все больны, у всех одышка, у всех головная боль"... ...На перчаточной фабрике Простова пахнет не лучше, чем в общественных и при том никогда не дезинфицируемых писсуарах, потому что кожи на этой фабрике вымачиваются в открытых чанах, наполненных полусгнившей мочой. Мочу доставляют, конечно же, сами рабочие, для чего в помещении в нескольких углах находятся особые чаны, ничем не прикрытые. В небольших кожевенных заведениях люди спят и едят в тех же зловонных мастерских, где воздух не лучше, чем в плохом анатомическом театре..." Эти доклады относятся к началу 80-х годов XIX века. Но может быть, за 20 лет что-нибудь изменилось? Посмотрим. Мы снова на сахарном заводе, и снова слово фабричному инспектору. "Работа на заводе продолжается 12 часов в день, праздников не имеют и работают 30 дней в месяц. Почти во всем заводе температура воздуха страшно высокая. Работают голышом, только покрывают голову бумажным колпаком да вокруг пояса носят короткий фартук. В некоторых отделениях, например в камерах, куда приходится вкатывать тележки, нагруженные металлическими формами, наполненными сахаром, температура доходит до 70 градусов. Этот ад до того изменяет организм, что в казармах, где рабочим приходится жить, они не выносят температуры ниже 30 градусов..." Разница если и есть, то в том, что к тому времени на таких заводах не стало детей. Почему-о том речь впереди... Особое внимание инспектора обращали на туалеты, или, как тогда говорили, ретирады - на эти заводские заведения трудно было не обратить внимания по причине того, что они сразу же напоминали о себе вездесущим зловонием. "В большинстве случаев это нечто совсем примитивное: какие-то дощатые загородки, общие для обоих полов, часто очень тесные, так что один человек с трудом может пошевелиться в них. На некоторых заводах вовсе не имеется никаких ретирад". В 1882 году доктор Песков, осмотрев 71 промышленное предприятие, лишь на одной Шуйской мануфактуре нашел туалет, более-менее соответствовавший представлениям доктора об отхожем месте, как он пишет, "целесообразное устройство". Но самый замечательный анекдот произошел на печально знаменитой (мы еще к ней вернемся) Хлудовской мануфактуре. Там, когда фабричный инспектор поинтересовался, почему администрация не принимает никаких мер к улучшению ретирад, получил ответ, что это делается намеренно: "С уничтожением миазмов эти места превратились бы в места отдохновений для рабочих, и их пришлось бы выгонять оттуда силой". Каковы же были хлудовские сортиры, если даже привычный ко всему русский работяга мог выносить их вонь лишь самое краткое время! |

|

|

|

|

#2875 |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

Что же касается быта - то человек, не знающий, что такое рабочая казарма, вообще не имеет представления о "России, которую мы потеряли". На многих фабриках рабочие пользовались жильем от хозяина. Иной раз это были домики, где семья могла за сносную плату получить комнату и даже кусок земли под огород, но это было настолько редко, что можно и не учитывать. Так, на Обуховском заводе, одном из крупнейших и богатейших в Петербурге, хорошими помещениями пользовались всего 40 семей из 2 тысяч работающих. Хорошими считались казармы завода Максвелла - правда, там не полагалось отдельных помещений даже для семейных, а место на койке стоило 2 руб. 25 коп. А вот, например, кирпичные заводы - они группировались по Шлиссельбургскому тракту. Снова слово фабричным инспекторам - лучше, чем они, не скажешь.

"При всяком заводе имеются рабочие избы, состоящие из помещения для кухни и чердака. Этот последний и служит помещением для рабочих. По обеим сторонам его идут нары, или просто на полу положены доски, заменяющие нары, покрытые грязными рогожами с кое-какой одежонкой в головах.. Полы в рабочих помещениях до того содержатся нечисто, что покрыты слоем грязи на несколько дюймов... Живя в такой грязи, рабочие распложают такое громадное , клопов и вшей, что, несмотря на большую усталость, иногда после 15-17 часов работы, не могут долго заснуть... Ни на одном кирпичном заводе нет помойной ямы, помои выливаются около рабочих жилищ, тут же сваливаются всевозможные нечистоты, тут же рабочие умываются..." Теперь о "вольных" жилищах. "На Петербургском тракте квартиры для рабочих устраиваются таким образом. Какая-нибудь женщина снимает у хозяина квартиру, уставит кругом стен дощатые кровати, сколько уместится, и приглашает к себе жильцов, беря с каждого из них по 5 коп. в день, или 1 руб. 50 коп. в месяц. За это рабочий пользуется половиной кровати, водою и даровой стиркой". А вот подлинная клоака, в окрестности пороховых заводов. "В особенности ужасен подвал дома No 154: представляя из себя углубление в землю не менее 2 аршин, он постоянно заливается если не водою, то жидкостью из расположенного по соседству отхожего места, так что сгнившие доски, составляющие пол, буквально плавают, несмотря на то что жильцы его усердно занимаются осушкой своей квартиры, ежедневно вычерпывая по нескольку ведер. В таком-то помещении, при содержании 5,33 куб. сажен (при высоте потолка 2 с небольшим метра это комната площадью около 20 кв. м. - Е. П.) убийственного самого по себе воздуха я нашел до 10 жильцов, из которых 6 малолетних". (Это он нашел столько. А сколько во время его визита было на работе? - Е. П.) Что там Достоевский с его "униженными и оскорбленными"? Разве это бедность? Ведь даже нищее семейство Мармеладовых жило хоть и в проходной комнате, но в отдельной, на одну семью, и в доме, а не в подвале - рабочие заводских окраин посчитали бы такие условия царскими! А теперь, как говорит автор "Положения рабочего класса в России", "запасемся мужеством и заглянем вглубь России". Мужество, действительно, потребуется - даже и читать про такое существование, если вы, конечно, человек с воображением и не из "новых русских", мечтающих о фирме без профсоюза. На большинстве фабрик в глубине России помещения для рабочих подразделялись на две категории: казармы и каморки. Что такое казарма, знает каждый, читавший историю ГУЛАГа, - это обычный барак с нарами, примерно при той же или большей тесноте. Но у зэка по крайней мере было свое отдельное место на нарах, а у рабочего не было - нары, как и цеха, использовались в две смены. Каморки - это тот же барак, но поделенный на отдельные клетушки, - такое жилье предназначается для семейных рабочих. Только не стоит думать, что в комнате помещается по одной семье - обычно по две-три, но иной раз и до семи. Однако даже таких каморок для семей не хватает - что за народ такой, нет, чтобы в поте лица добывать хлеб и на этом успокоиться, а им еще какой-то там личной жизни хочется! Совсем разбаловались! В ожидании своей очереди на кусок комнаты семейные пары помещаются все в тех же казармах. В этих случаях они отделяют свои места на нарах занавесками. "Иногда фабриканты идут навстречу этому естественному стремлению рабочих и на помосте нар делают дощатые перегородки вышиною в полтора аршина (около метра. - Е. П.), так что на нарах образуется ряд в полном смысле слова стойл на каждую пару". Через некоторое время в ногах такого "жилья" появляется люлька - значит, люди ухитряются еще и заниматься любовью в этом помещении! Воистину, к чему только не приспособится человек... Наконец, "на большинстве фабрик для многих рабочих, по обыкновению, особых спален не делают". Это значит, что спят рабочие в тех же цехах, где и работают. Ткачи (ручные) спят на станках, столяры - на верстаках, несчастные рогожники - на тех же самых мочалах и рогожах, которые они изготавливают, в тех же сырых и удушливых помещениях. Учитывая, что у рогожников еще и самый длинный в России рабочий день - до 18 часов, то вся жизнь их проходит в этих темных душных цехах. А работают здесь в основном, еще раз напоминаем, женщины и дети. Интересно, как выглядела фабрика Адельханова, на которую привел отец 11-летнего Иосифа? Какой там был рабочий день, сколько получали и где спали рабочие? Малолеток туда принимали - это понятно. Может быть, причиной того, что Екатерина говорила всем, будто муж ее умер, было то, что она увидела, приехав в Тифлис навестить сына. Нашла она Coco в зловонном бараке или в цеху, где сапожники и работали, и спали, и сказала мужу: "Что ты делаешь, куда ты привел единственного своего ребенка? Знать тебя более не хочу, ты для меня умер!". Доподлинно любимицей господина Пажитнова была хлудовская мануфактура, та самая, где сортиры не чистили, чтобы рабочие в них не отдыхали. "Служа гнездом всякой заразы, миллионная фабрика Хлудова является в то же время образцом беспощадной эксплуатации народного труда капиталом", так говорится в исследовании земской санитарной комиссии (1880 г.). "Работа на фабрике обставлена крайне неблагоприятными условиями: рабочим приходится вдыхать хлопчатобумажную пыль, находиться под действием удушливой жары и переносить Удушливый запах, распространяющийся из дурно устроенных ретирад. Работа идет днем и ночью, каждому приходится работать 2 смены в сутки, через 6 часов делая перерыв, так что в конце концов рабочий никогда не может выспаться вполне. При фабрике рабочие помещаются в громадном сыром корпусе, разделенном, как гигантский зверинец, на клетки или каморки, грязные, смрадные, пропитанные вонью отхожих мест. Жильцы набиты в этих каморках, как сельди в бочке. Земская комиссия приводит такие факты: каморка в 13 куб. сажен служит помещением во время работы для 17 человек, а в праздники или во время чистки машин - для 35- 40 человек... Эксплуатация детского труда производилась в широких размерах. Из общего числа рабочих 24,6% составляли дети до 14 лет, 25,6% составляли подростки до 18 лет. Утомление, сопряженное с трудом на фабрике, было так велико, что, по словам земского врача, дети, подвергавшиеся какому-нибудь увечью, засыпали во время операции таким крепким, как бы летаргическим сном, что не нуждались в хлороформе... 23 января 1882 года хлудовская мануфактура загорелась, и от громадного пятиэтажного корпуса остались одни каменные стены. Впрочем, Хлудов не оказался в большом убытке - он получил 1 миллион 700 тысяч руб. одной страховочной суммы, а потерпевшими оказались те же рабочие. После пожара остались семь возов трупов. По распоряжению директора Миленча, рабочие были заперты в горевшем здании, чтобы не разбежались и лучше тушили пожар, а сторожа снаружи даже отгоняли желавших помочь горевшим... В заключение можно сказать, что чистый доход равнялся 45% в год" (Пажитнов К. Указ. Соч. С. 13-16). Маркс, кажется, говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 500% прибыли? Право, он слишком хорошо думал о людях! В биографии того же фабриканта Хлудова есть и такой случай: он сделал пожертвование на поддержание типографии, которая печатала богослужебные книги для раскольников-единоверцев, а затем, вернувшись домой, распорядился в порядке компенсации снизить своим рабочим жалование на 10% - таким было его понимание "христианского чувства". Есть только одно объяснение тому, что рабочие мирились с таким нечеловеческим существованием, - они были в основном сезонниками, крестьянами, приехавшими в города на заработки. Недаром на многих предприятиях, особенно небольших, окончательный расчет делался "под Пасху" - потому что на все лето рабочие уезжали в деревню. Сто лет спустя многие вахтовики, шабашники и пр. тоже жили если не в таких условиях, то далеко не в самых лучших, и тоже работали по 16 часов, и спокойно выдерживали все это, потому что потом возвращались с деньгами к семьям. Но все изменилось, когда рабочие стали отрываться от деревни, и это существование становилось для них единственным. И когда эта ужасающая жизнь становилась единственной жизнью людей, в их душах начинали созревать гроздья гнева. А как, скажите, должен реагировать человек, когда хозяин жертвует 120 тысяч на типографию, а потом на 10% урезает нищенское жалованье рабочих? Гроздья гнева ...И неправда, что рабочие начали бунтовать, соблазненные социал-демократами и прочими "интеллигентами". Первые стачки проходили сами по себе, тогда, когда эсдеки не только не нашли еще дорогу в рабочие казармы, но когда и эсдеков-то самих не было. Вернемся к нашему любимому герою миллионеру Хлудову. После того как он объявил о десятипроцентном понижении жалованья, терпение рабочих лопнуло. Они собрались и потребовали либо расчета, либо отмены сбавки (напомним, что расчет тоже было непросто получить). К толпе вышел хозяйский сын, который в ту пору случился на фабрике, и стал проводить "миротворческую акцию": с одной стороны, приказал принести орехов и пряников из лавки и стал угощать рабочих, предложив им "погулять", а с другой, тут же послал за урядником. Урядник явился с плетью и начал стегать собравшихся. Возмущенные таким коварством, рабочие урядника избили, после чего были вызваны войска и приехал губернатор. Впрочем, губернатор был человек умный и попытался уладить дело миром, посоветовав Хлудову отменить сбавку. Хозяин согласился было, но тут подоспели солдаты, заняли фабрику, арестовали зачинщиков, и бунт был усмирен. Результат - сбавка стала не 10, а 15%. Из 2200 человек бастующих 800 были отправлены по этапу "на родину", то есть в деревню, а 11 арестовано. Такими были первые стачки. Но рабочие быстро учились науке забастовок. Начало 80-х годов XIX века было ознаменовано вспышкой стачечного движения, которая принесла результат, и еще какой! Правительство заметило факт существования рабочих. Государственный совет (!) на своем заседании постановил, что "нынешние узаконения о найме рабочих действительно представляют более или менее существенные неудобства". И 1 июня 1882 г. был издан закон, запрещающий принимать на фабрики детей моложе 12 лет. Работа подростков от 12 до 15 лет была ограничена 8 часами с запрещением для них ночных работ. Погодите, а как же в 1890 году одиннадцатилетнего Иосифа Джугашвили приняли на фабрику Адельханова? Терпение, сейчас будет и ответ. Ну, во-первых, закон законом, а жизнь жизнью. Хозяева не спешили выполнять новые правила, тем более что и контролировать было некому. Фабричные инспектора назначались по одному на округ. А округ - это губерния. В 1885 году на одного инспектора с 1-2 помощниками приходилось в среднем по стране 1295 предприятий. Много тут наконтролируешь? ...А стачки тем временем продолжались, ибо запреты на работу малолетних, как нетрудно догадаться, не решали всех рабочих проблем. В 1885 году состоялась историческая стачка на мануфактуре благодетеля нашего Саввы Морозова в Орехово-Зуеве, в которой принимали участие 7-8 тысяч человек. Эта стачка отличалась значительно большей организованностью во многом благодаря тому, что во главе ее стояли рабочие с политическим опытом - Моисеенко и Волков. С началом стачки незамедлительно были вызваны войска, но они ничего не могли поделать с такой толпой, а стрелять в рабочих не посмели. Все ж таки казаки арестовали 51 человека из рабочих, но товарищи тут же почти всех отбили. А что самое главное, это был уже не просто стихийный крик по одному какому-то конкретному поводу - впервые рабочими был сформулирован и вручен губернатору список требований. В него входили такие пункты, как требование, чтобы штрафы не превышали 5 копеек с заработанного рубля (напоминаем, что на мануфактуре Морозова они доходили до 40%), чтобы хозяин платил за простой по его вине, чтобы условия найма соответствовали закону и т. д. Стачки возымели действие: уже 3 июня вышел закон... ну конечно же, снова о малолетних! Он воспрещал ночную работу подростков до 17 лет. Но 3 июня 1886 года вышел наконец и закон о найме рабочих - зато тут же, в порядке компенсации, введено тюремное заключение за стачки на срок от 2 до 8 месяцев. Соединенное действие этих двух правовых актов привело к тому, что стачечное движение пошло на убыль. Чем мгновенно воспользовались хозяева: уже в апреле 1980 года была вновь узаконена ночная работа детей, подростков и женщин. Вообще именно вокруг положения детей на производстве шла основная законодательная борьба все это время, именно право их найма отстаивали хозяева, пользуясь любым спадом стачечного движения. Можно себе представить, насколько выгоден был хозяевам труд детей - дешевой и безответной рабочей силы! Работают они почти так же, как взрослые, платить им можно втрое меньше - и никаких стачек! А рабочие так яростно требовали отмены детского труда тоже не из гуманизма - дети сбивали цены на труд до совсем уж неприличного уровня. Вот и весь секрет борьбы вокруг положения малолетних, И никакая доброта правительства тут ни при чем. 1890-е годы вновь ознаменовались подъемом стачечного движения - и снова были изданы некоторые законы в защиту рабочих. Собственно, так все и шло. Ольденбург, автор известного промонархического труда "Царствование Императора Николая II", пишет о законах в защиту малолетних как о добром жесте правительства. Ничего подобного! Каждый такой закон и каждый рубль зарплаты вырывались стачками, которые становились все ожесточеннее. В Лодзинской стачке в 1892 года принимали участие 30 тысяч человек, и закончилась она кровавым столкновением рабочих с войсками. В том же году на заводе Юза на юге России стачечники громили доменные печи и казармы, несколько человек были преданы военному суду и приговорено к смертной казни. В целом с 1895 по 1900 год число стачек ежегодно колебалось в пределах от 120 до 200 (по официальным данным) с числом участников от 30 до 60 тысяч человек. И в наступающем XX веке ничто не обещало успокоения. Рабочие - тоже люди. Они в отличие от крестьян каждодневно - или по крайней мере тогда, когда выползали в город, - видели другую жизнь. И можно себе представить, сколько злобы было накоплено этими людьми за десятилетия их беспросветного существования. Блок сказал про нее "темная злоба, святая злоба". И должен был, непременно должен был настать день, когда морлоки вырвутся из под земли, и день этот будет страшен! Так что когда в России появились социал-демократы со своим Марксом, пророком рабочего класса, почва, тот русский бунт, на который они могли бы опереться, была уже готова. И в окраинный отсталый Тифлис тоже приходили сведения о стачках и столкновениях с войсками, более того, сюда власти имели обыкновение высылать из центра империи "крамольников", так что и в Тифлисе не было недостатка в революционерах и в работе для них. |

|

|

|

|

#2876 | |

|

Местный

Регистрация: 29.12.2010

Адрес: Россия

Сообщений: 8,100

Репутация: 1377

|

Цитата:

Нет, точно, либерастия - неизлечима.

__________________

Не рой другому яму. Просто дай лопату и укажи, где копать. |

|

|

|

|

|

#2877 |

|

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Адрес: Смоленск

Сообщений: 8,853

Репутация: -32

|

Богатая, почти 25-летняя архитектурная практика возведения многоэтажных жилых домов в Москве на рубеже XIX и XX вв. давала не только необходимый опыт проектирования и строительства крупных жилых здании, комплексов, но и создавала условия для самых смелых экспериментов в этой области.

И вот в 1912 году малоизвестный, но плодовитый и талантливый архитектор Эрнст Рихард Нирнзее решил возвести в Большом Гнездниковском переулке уникальное 10-этажное жилое здание, непросто превосходящее размерами все предыдущие постройки Москвы (более 40 метров в высоту!), но и качественно иное немногим своим функционально-планировочным и эксплуатационным характеристикам. Главной идеен жилого здания, как мы знаем, является его максимальная функциональность и экономичность, а следовательно и высокая доходность (этот фактор в условиях городского домовладения был и по сей день остается зачастую определяющим). Сравнивая сейчас замысел Э.Р. Нирнзее и его воплощение с типом тогдашнего доходного дома, явственно видишь смелость творческой мысли архитектора, развивавшейся по многим направлениям. Прежде всего автор отказался от сложившейся системы планировки доходных домов с многокомнатными квартирами, рассчитанными на состоятельных жильцов. Архитектор воспользовался коридорной или так называемой гостиничной системой поэтажной планировки. Каждый этаж образовывался системой продольных и поперечных коридоров, по сторонам которых располагались жилые ячейки - типовые и в то же время разнообразные по устройству. Объявив свой проект доходным домом “дешевых квартир”, Э.Р. Нирнзее ориентировался на весьма многочисленную категорию типично московских жителей: одиноких служащих, деловых и творческих людей, “малые семьи” и т.п. Не случайно другим обиходным названием этого дома стало - “дом холостяков”. К примеру, полезная площадь рядовых однокомнатных (“холостяцких”) квартир составляла от 28 до 48 кв. метров и позволяла в большинстве из них разместить компактную прихожую, кухню-нишу и санузел, оставляя главную, большую часть для жилой комнаты с альковом для спального места. Угловые участки дома были спланированы так, что в них размещались двух- трехкомнатные малогабаритные квартиры. Довольно значительная (около 4,0 м!) высота жилых помещений обеспечивала необходимую и поэтому комфортную кубатуру воздуха на человека. Для организации быта и досуга жильцов в доме были отведены специальные зоны и помещения. На крыше, помимо запроектированной над девятым этажом столовой-ресторана для жителей дома, предполагалось оборудовать оригинальную зону отдыха со сквериком, смотровой площадкой и дайте скейтинг-рингом для катания на роликовых коньках. При сооружении этой действительно эксплуатируемой кровли зодчий использовал древнее гидроизолирующее средство - свинцовые пластины, которые идеально выполняли свое предназначение до начала 60-х годов. Идея организовать культурный досуг жильцов и их гостей имела свое интересное продолжение и в виде устройства в подвале дома камерного театра (сейчас, спустя много лет, там находятся учебный театр ГИТИСа и театр-кабаре “Летучая мышь”). Организуя таким образом структурные и функциональные части, объемы здания Э.Р. Нирнзее как бы предвосхитил грядущие постройки зодчих-конструктивистов 20 - 30-х годов, создававших по схожим принципам свои дома-коммуны. Внешний облик здания, достаточно скупой на декоративную отделку, был целиком подчинен его функциональным особенностям. Фасады были решены предельно лаконично и подчинены лишь задаче лучшего освещения помещений, поскольку окна выходили в тесный переулок и затенялись самим зданием. Некоторым украшением, разнообразившим фасад, стали чуть выступающие эркеры верхних этажей и декоративное завершение здания высоким парапетом. Сооружение этого уникального во всех отношениях здания осуществлялось чрезвычайно быстро даже по нормам и меркам сегодняшнего времени. Уже через год в 1913 году дом был возведен под крышу и готов к отделке. Но начало Первой Мировой войны сорвало все дальнейшие планы автора-архитектора, ставшего к тому же владельцем этого небоскреба. Под давлением внешних обстоятельств строительная контора Э.Р. Нирнзее была закрыта, дом в 1915 году продан, а сам автор, будучи немцем, оказался в сложном положении, отошел от дел и вместе с семьей выехал из России, оставив Москве около 15-ти зданий, большинство из которых сохранилось и по сей день впечатляет своим оригинальным обликом и внушительностью. Новые пространственно-планировочные приемы организации жилой среды искали и архитекторы, столкнувшиеся на рубеже XIX - XX вв. с интересным социальным заказом при проектировании жилых зданий, поселков и городков для рабочих и социально незащищенных слоев городского населения. Ведь рабочие окраины, далекие (по тем меркам) от срединной части города были в то время настоящим антиподом респектабельного центра Москвы. Их барачно-казарменный вид был уныло-безрадостным, неприятно поражая по сравнению с центром отсутствием благоустройства, грязными, неровными мостовыми, а то и немощенными улицами, пылью, долго не просыхающими лужами. Но особенно неблагоприятным, даже катастрофическим было положение с самим жильем для простого люда. Отсутствие благоустроенного дешевого жилища составляло едва ли не самую жгучую, острую проблему Москвы, которая требовала немедленного своего разрешения. Со временем в качестве основной стала выдвигаться тема массового строительства дешевого жилища для рабочих, до этого долго и неизменно находившаяся вне поля зрения “большой” профессиональной архитектуры. Попутно складывалась и новая система организации городского пространства посредством пересмотра норм и методов градостроительства. В жилищной архитектуре стала обнаруживаться направленность к укрупнению исходных элементов строительства - от индивидуального дома к дому комплексу. Впервые начали ставиться задачи осуществления программы благоустройства и обеспечения благоприятных условий жизни всем жителям Москвы и, в первую очередь, - рабочим, что в условиях дореволюционной, самодержавной России могло показаться довольно странным и утопичным. Однако к 1914 году только Московским городским управлением содержалось два дома дешевых квартир и три дома бесплатного проживания для самых обездоленных жителей города. Несомненно, самым заметным из них был Бахрушинский дом бесплатных квартир на Софийской набережной, 26, напротив Кремля - крупнейший в Москве. Он был выстроен в 1898 -1900 гг. по проекту академика архитектуры Ф.0. Богдановича на средства братьев В.А. и А.А. Бахрушиных - крупных фабрикантов и известных меценатов. Здание состояло из трех- четырехэтажных корпусов и церкви в центре комплекса и предназначалось для вдов с малолетними детьми и девиц, обучавшихся в высших учебных заведениях и на курсах. В 1912 году в доме было 456 квартир (каждая в одну комнату площадью от 13,2 до 30,4 кв. м), где проживало 2000 чел. (631 взрослый и 1369 несовершеннолетних). В комплексе зданий находились также: мужское ремесленное училище с общежитием, женская рукодельная школа, общежитие для курсисток со столовой, два детских сада, две амбулатории, две аптеки и два лазарета. Хорошо были известны в Москве тех давних лет и два дома дешевых квартир имени Г.Г. Солодовникова на ул. 2-ой Мещанской (ныне ул. Гиляровского), под номером 57 и 65. Известный коммерсант, финансист и промышленник Г.Г. Солодовников, умерший в 1901 г., завещал треть своего капитала (6 млн. рублей - царских) на строительство домов дешевых квартир для малоимущих горожан. Городская Дума организовала даже специальный комитет для реализации этого грандиозного проекта. Комплекс из двух зданий на 2-ой Мещанской улице, заселенный в 1909 г., являлся крупнейшим. Первый дом предназначался для семейных и строился по проекту архитектора И.И. Рерберга. Он был рассчитан на 200 семей. К началу 1913 года в нем проживало около тысячи человек. За комнату с отоплением и электричеством изымалась плата в размере 10 рублей в месяц. При доме функционировали ясли и детский сад. Второй дом предназначался для одиноких и строился по проекту Т.Я Бардта. Расчетная вместимость - 1155 жильцов (более 600 мужчин и 500 женщин). В каждой комнате имелись железная, поднимающаяся к стене кровать, стол и табурет, электрическое освещение. Плата за однокомнатную квартиру составляла 5 рублей в месяц (на первом этаже - 4 рубля). В доме имелись: амбулатория, прачечная, летний душ, баня, библиотека. Оба здания, сохранившиеся до наших дней, представляют собой интересные образцы модерна. Мало того, кроме домов бесплатных и дешевых квартир в ведении городского управления состояло еще шесть ночлежных домов, рассчитанных более чем на 5 тыс. человек (общее число воспользовавшихся услугами этих домов в 1912 году составило около 2 млн. человек). Два ночлежных дома - Морозовский и Покровский - были бесплатными, в других - плата за ночлег составляла 3-6 копеек. Во всех домах были дешевые столовые или буфеты. Помимо домов бесплатных и дешевых квартир городского подчинения в Москве существовали подобные комплексы, организованные и управляемые частными негосударственными благотворительными обществами и учреждениями на Таганке, Якиманке, в Сыромятниках, Лефортове и др. “Планировать город, чтобы дать возможность беднейшим классам населения жить в лучших помещениях, иметь свой дом, - задача благородная и благодарная”, - вот так трактовал известный российский теоретик и практик градостроительства того времени В.Н. Семенов новые задачи московских архитекторов. И градостроительные идеи развивались здесь в двух направлениях, охватывая следующий круг проблем: разработка основ развития большого города и создание своеобразных городов-садов. В 1900-1905 гг. различными программами и планами тогдашнего руководства Москвы предполагалось в течение довольно короткого времени не только создать в городе сеть “народных домов” (6 районных и 18 локальных), но и построить 20 поселков с домами дешевых квартир, рассчитанных на 40 тыс. семейств. Среди прочих были проекты поселков в Останкино, садов на Ходынском поле и др., как правило, с шестиквартирными жилыми домами высотой не более трех этажей, свободно расположенными среди зелени со всей необходимой инфраструктурой. (Ну, почти как в начале 1992 года, когда должно было развернуться крупномасштабное малоэтажное строительство для рядовых москвичей в пригородной зоне столицы!). Но в 1914 году началась Первая мировая война, гражданское строительство почти полностью прекратилось, а рост городского населения за счет беженцев ускорился. Домовладение перестало быть выгодным делом, дававшим гарантированный барыш, как это было совсем недавно. Более того, оно стало убыточным предприятием, поскольку, избегая накопления недовольства быстро нищавших масс, самодержавное правительство выступило защитником населения от посягательств домовладельцев. В 1915 году было издано запрещение на повышение квартплаты, а в 1916 году - запрет на выселение жильцов. При стремительном обесценивании денег твердая квартирная плата не только не оставляла домовладельцам чистого дохода, но даже не давала возможности покрыть текущие расходы для поддержания домового хозяйства (эксплуатация, ремонт, очистка территории и т.п.)... Дома стали разрушаться. Однако, обострившиеся социальные, градостроительные и жилищные проблемы Москвы суждено было решать в иное время и в других политических и социально-экономических условиях - после революционного большевистского переворота. Таковой оказалась бурная, но недолгая карьера доходного жилого домостроительства. Таковыми оказались логика и противоречивость развития жилищной архитектуры и градостроительства Москвы в конце XIX и начале XX века. |

|

|

|

|

#2878 | |

|

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Адрес: Смоленск

Сообщений: 8,853

Репутация: -32

|

Цитата:

Топорно видно тогда руководили товарищи! ОТ ЭТОГО И ЭТИ КАРТИНКИ ! Не чего на зеркало пинать , когда ........!!! |

|

|

|

|

|

#2879 |

|

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Адрес: г.Пермь

Сообщений: 25,183

Репутация: 2236

|

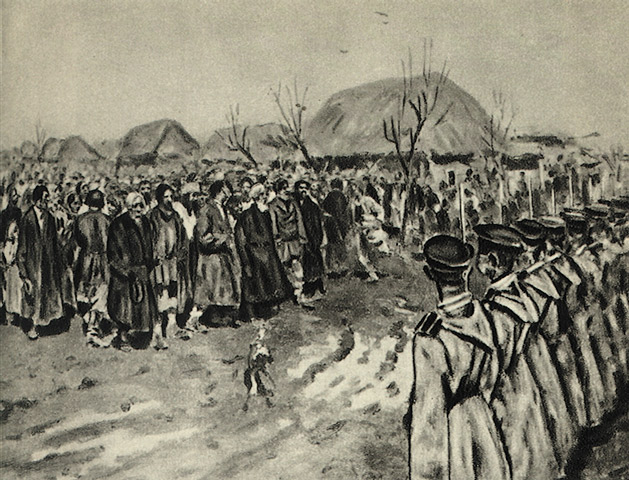

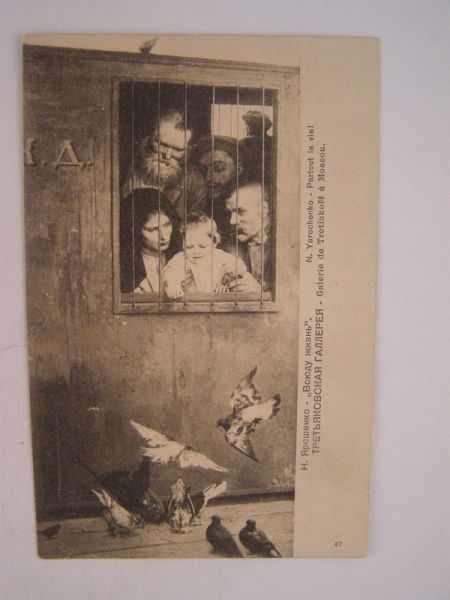

Иванов Сергей Васильевич : Расстрел. 1905 год  Иванов Сергей Васильевич: Бунт в деревне  С.В.Иванов. Едут. Карательный отряд.  Репин. Расстрел пропагандиста  ЯРОШЕНКО Николай Александрович. "Всюду жизнь".

|

|

|

|

|

#2880 | ||

|

Местный

Регистрация: 13.05.2010

Адрес: Смоленск

Сообщений: 8,853

Репутация: -32

|

Цитата:

На днях я упоминал об растрельной команде в Ипатьевском доме! так Историки уточнили Фамилию одного по письму для предоставления льгот где и Фигурировал тот Факт , как Громадная заслуга перед Советской Властью! так что все вечно! Цитата:

Последний раз редактировалось LavrovAV; 20.05.2013 в 18:44. |

||

|

|

|

| Метки |

| николай кровавый, царская семья |

| Опции темы | |

|

|

Похожие темы

Похожие темы

|

||||

| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |

| Зюганов: Русский социализм - ответ на русский вопрос | Мамушкин | Планируем новый российский социализм | 879 | 29.04.2024 01:03 |

| СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович | В. Иванова | Фракция КПРФ в Думе | 12 | 01.01.2012 12:03 |

| Квицинский Юлий Александрович | В. Иванова | Фракция КПРФ в Думе | 10 | 04.03.2010 22:37 |

| КУПЦОВ Валентин Александрович | В. Иванова | Фракция КПРФ в Думе | 9 | 24.05.2009 16:27 |